1972年前,直斥美帝黑手 来源:《人民日报》

1972年后,批评的调子有所缓和 来源:《人民日报》

在亨廷顿的笔下,美国的干涉别国内政,没有遵循僵化的民主教条,是一种实事求是的外交政策。

因为发展中国家社会动荡,会为共产党上台提供可趁之机,因为历史证明:

“共产主义和共产主义式的运动恰恰有本事来弥补社会动荡的短处 ”

“对于那些深受冲突和动乱之祸的处于现代化之中的国家,共产党人能提供某些保持政治秩序的定心丸 ”。

所以,在动荡的环境下,国家恰恰需要权威,来控制可能出现的政治不安定。

从而坚定地推动经济建设和社会变革深入进行下去。

都是非民主,那么相对共产主义而言,威权主义更符合美国的利益。

但作为自由世界的“灯塔”,不能有道义上的失分。

那《变化》所做的,就是为美国提供了一套更精致的辩解,哪怕说了对手的好话。

实际上,那是个理想主义勃发的年代,无论中国还是美国,日本或是西欧。

美国人开始醒悟并正视:

美国理想和美国现实之间存在着巨大的鸿沟。

面对这种认知失调,亨廷顿认为:

“ 美国人不得不发展出一些独特的方式来应对自由主义理想与政治现实间之鸿沟,以此实现权力的合法化,让人民接受统治。”

庸俗点说,就是如何将“双标”合理化。

对美国理想的质疑,自然不能靠满街刷美国理想的标语去平息。

亨廷顿选择了一种迂回的方式,对美国信条提出了批评。

他指责个人主义至上的美国人,历来对政治权威的必要性认识不够。

无法理解发展中国家在现代化初级阶段,需要的恰恰是权威。

4

20世纪80年代,苏联陷入阿富汗烂泥坑,石油牛市的终结,又让苏联经济的海市蜃楼破灭。

内忧外患,国力衰退的苏联,让冷战的天平向美国倾斜。

曾受美国支持的各独裁政府,也因镇压异己的暴政,开始越来越不得民心,民主运动风起云涌。

与此同时,民主这个标签从社会主义转移到资本主义的理论工作已经完成。

民主归属问题,想一想民主德国和朝鲜国号 来源:网络

而且80年代贫富差距的问题并不突出,再分配压力的减小,减少了精英阶层对民主化的忌惮。

收入的不平等情况 来源:《21世纪资本论》

自由民主,开始成为资本主义的标配。

那么后发国家的民主化,开始与美国国家利益逐渐合拍。

在新的历史情境下,国家安全环境的大幅改善,亨廷顿的理论工作自然相应调整,开始淡化政治秩序优先论。

他相继写了《美国政治:激荡于理想与现实之间》、《第三波:20世纪后期民主化浪潮》。

开始成为民主化的支持者和诠释者。

一方面,可以洗刷曾支持独裁政府的污名;

另一方面,可以介入民主化进程,影响民主化后的政权靠拢美国。

就《美国政治》来说,这大致相当于美国理想的“四个自信”。

就《第三波》来说,这大致相当于美国理想的“一带一路”。

在《美国政治》一书的开头, 他引用一位毕业生的檄文:

“ 我们没有宣告一个新真理来挑战旧真理,相反,我们引用前辈的真理来抗议他们背弃真理。背叛者是你们,不是我们。事实上,你们才是颠覆分子,我们则是忠诚之士,骄傲地重申着被你们遗忘的誓言。”

借用青年学生的理想主义,亨廷顿点出了美国理想和现实之间存在的巨大鸿沟。

他指出,美国人不同于欧洲人,美国人之间没有意识形态分歧。

他们共同信仰包含了自由、民主、平等、个人主义、法治、有限政府等原则的美国信条。

美国人是天真的,对美国信条的信仰,有一种宗教般的虔诚。

假如美国人放弃对信条的信仰,那么就没有美国例外,他们是世界上对意识形态最敏感的民族。

政治理想,构成了国家认同的核心。

正因为近乎天真的虔诚,美国人对理想与现实的不和谐才如此敏感。

每到了美国信条激荡时期,道德主义者就会用理想去问责现实,揭露美国的种种“罪行”。

这就是美式“双标”,打着自由民主人权旗号,但从未想过兑现的谎言。

可毕竟亨廷顿是理论大师,他论证道——

尽管美国看起来虚伪。

不是因为它比其他国家更坏。

而是因为美国人对理想更当真。

所以他不认为美国是一个谎言,在书的末尾,他写了君临最喜欢的一句话:

“美国不是谎言,而是失望。但它之所以是失望,正因为它也是希望 ”

因为它不仅适用于美国,也适用于中国。

通过高明的论证和细致的洞察,文笔优美的亨廷顿不仅为美式“双标”正名。

更升华了美国的“伟大”,在现实世界里保存了一束理想主义的光芒。

亨廷顿写作此书十年后,一位中国青年学者访问美国,他将访美的所看所想写成了一本书,书名精确概括了这一矛盾,叫《美国反对美国》。

5

时间到了1991年,民主化洪流几乎淹没了铁幕内的世界。

随着老大哥的解体,美国对外输出民主开始一马平川。

亨廷顿不再满足做提升自信的工作,摇身一变,开始扮演推动者的角色。

盛赞民主的《第三波》便应运而生。

但这是亨廷顿的败笔,他虽然主张对外推广民主,但并不关心民主是否为后发国家带来良性的改善。

真正的目的,在于为美国创造一种“民主世界大团结”的全球环境。

不过,事情很快就变得不对劲。

冷战后,世界成为一超多强的多极世界。

最强大的敌人被肢解后,美国独孤求败,失去斗争方向,举国上下对国家利益缺乏共识。

自从里根开启新一轮自由化以来,经济上行,歌舞升平,内政外交政策逐渐被国内的、跨国商业利益与非国家的种族利益主导。

过去让位于国家安全的移民、种族、精英阶层“非国家化”等问题,开始浮出水面。

精英“非国家化” :发财时强调国民身份,出了状况就“世界公民” 来源:法影星入俄籍

精英“非国家化” :发财时强调国民身份,出了状况就“世界公民” 来源:法影星入俄籍

威胁着美国人的国家身份认同。

在美国需求“再次团结”起来的时刻,掌握话语权的精英却在倡导多元文化主义,反对同化。

精英们的理想,是以种族、民族、性别、性取向等界定的群体权利,来取代个人权利。

在亨廷顿看来,这不仅仅是个三观问题,而是一个性质严重的“和平演变”问题。

因为这挑战了传统的美国理想。

对意识形态很敏感的亨廷顿,随即挺身而出,认为美国需要:

1、重新设立假想敌,作为对内凝聚共识,对外团结盟友的基础;

2、合纵连横,既要阻止地区霸权联合抗衡美国霸权,又要遏制地区大国发展。

这就是引爆全球的“文明冲突论”写作出发点。

当然,中国人很熟悉这套逻辑,不就是“武装斗争,统一战线”吗。

在《文明的冲突与世界秩序的重建》中,亨廷顿创造了一种新的国际政治理论框架。

他将世界上各个民族国家划归为七个文明圈,分别是:

西方文明、中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、东正教文明、拉丁美洲文明。

文明的冲突好理解,但冲突的对象却被他快刀斩麻,一分为二。

即占统治地位的西方文明和其他文明。

其他文明最适合当假想敌的,首推拥有伟大文化传统的中华文明和伊斯兰文明。

但伊斯兰文明缺少一个核心国家,组织涣散。

真正能入亨廷顿眼的,只有中华文明。

因为中国早熟,天生具有现代理性和高度组织性。

他写道:

“美国和中国几乎在所有重大政策问题上都没有共同的目标,两国的分歧是全面的。”

《文明的冲突》出版于90年代中后期,此刻的亨廷顿已经看出,西方文明在衰落。

对此,他开出的药方,是理直气壮的双标。

即:在美国内部要搞“统一思想,两个维护”的一元文化,对外还是推普世价值,多元主义。

从这里,也可以看出亨廷顿的迂回。

他表面上写的是世界问题,着眼的却是美国内部问题。

作为移民国家,美国就是小世界。

美国内部的多元文化主义泛滥,势必瓦解少数族裔对美国的国家认同。

看来,亨廷顿的法宝,还缺一个“党的建设”。

6

2004年,亨廷顿出版了最后一部专著《我们是谁:美国国家特性面临的挑战》。

书名出自美国宪法序言的首句:

“我们,美国人民…… ”。

那么,我们是谁?

书中,他修正了《美国政治》中提出的美国理想立国论,将美国理想具体为盎格鲁—新教文化。

所谓盎格鲁—新教文化,包括从英格兰的“都铎宪制”继承来的语言、政治和法律体制,也包括当年不见容于英国的基督教新教。

其中新教价值观最重要,是“美国理想”的主要来源。

而多元文化的泛滥和墨西哥、拉美移民的持续增加,让盎格鲁—新教文化的主导地位岌岌可危,作为意识形态的美国理想,有可能被边缘化。

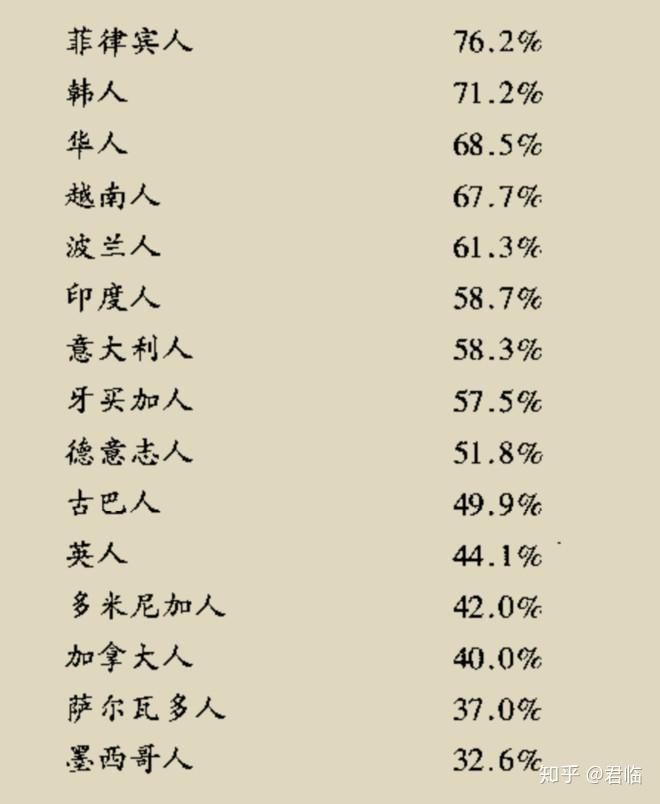

不同民族的归化率 来源:《我们是谁》