我不喜欢学术圈子,就是个“学术产品”的流水线而已,这一点美国中国都差不多。跟智不智慧没啥关系,重要的是标准化。……

以我的经验来看,“哥大的政治学博士”这个词汇本身,正如“哈佛文学博士”,“斯坦福社会学博士”,“耶鲁历史学博士”等等,(理工科不敢说,不懂),对于说明一个的智力水平、敏感性、洞察力、才华,其实几乎没有任何信息量。我认识大量平庸得令人发指的文科博士,也认识大量对社会现象洞察力非凡的非文科博士。……

显然这个体系里也有非常聪明、非常出色的人,但是在这个体系里存活,并不要求你非常聪明和出色。你比较“乖”,比较顺从流水线的生产规则,对于生存才是更重要的。 甚至有时候“灵气”有可能成为一种障碍,因为有灵气的人容易产生反抗“标准化”的冲动。(刘瑜)

为什么我不喜欢学术圈子?

昨天给以前一个老师打电话,给以后回国教书探路。谈话期间,老师不断蹦出这样的词汇:

“每年核心期刊发表文章数量”、“教学量”、“基本工资”、“外出讲课工资”、“评职称规则”、“项目申请”、“五年考核”……

我突然两眼一抹黑:这就是我要过的生活么?一层层的套子,不断地往里钻?

总有一种冲动:老子去做自由撰稿人算逑了。

那天某电视台重放老片、Jack Nickson演的《飞越疯人院》。我看得津津有味,并想象福柯同学就坐在我身边,不断讲解日趋理性化的文明如何摧毁人类自由的天性。我觉得导演没准就是读了福柯的《疯狂与文明》,于是决定拍一部电影给它做注脚。今天我突然觉得,那个电影不但是给福柯的书做注脚,也是给我的生活做注脚。

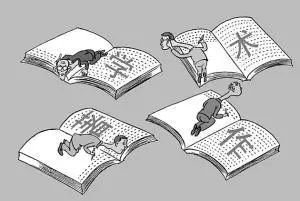

我不喜欢学术圈子,就是个“学术产品”的流水线而已,这一点美国中国都差不多。跟智不智慧没啥关系,重要的是标准化。拿美国所谓搞“中国研究”的学者来说,无非就是几道“工序”:

第一,到中国某市或某县或某乡去收集一点在中国是个人就知道但是却能引起美国学术圈子啧啧称奇的“经验材料”,比如中国现在有很多土地纠纷耶,退休工厂闹示威耶,官员很腐败耶,农民闹上访耶,乡镇企业不行了耶……

第二,把这些材料整理整理、字码齐,行分对,历史弄一章,现状弄两章,前景弄一章;

第三,加点“理论”的“佐料”,“与那谁谁谁说的……不同,这些材料说明了……”反正文科的理论没有定论,大家转着圈说原话就是了,前年A说社会信任是经济发展的润滑剂,去年B说社会信任对经济发展没有什么用处,今年C又说社会信任是经济发展的润滑剂,后年D又说社会信任对经济发展没有什么用处……有用……没用……有用……没用……有用……没用……得,几百个人就靠这个吃饭了。如果是搞比较文学之类的,这个工序上又必须弄些故弄玄虚的词汇。什么“此在”啊,“现代性”啊,“逻格斯中心主义”啊,等等等等。

第四,弄出一个常识性的、跟我外婆认识水平相当的、甚至有时候还不如我外婆认识水平的结论,然后拿着这个结论到处开会,发paper,出书,评职称,当专家。

比如前几天我去听一个讲座,该教授在美国在世的“中国研究”专家中,大约能排前5名了。伊研究安源大罢工,我听半天,感觉其基本的结论就是:安源大罢工的领导人顺序本来是L、L、M,但是后来因为ZZ原因,修正成了M、L、L。这似乎也没错,但是犯得着为了这个结论花个几年时间,研究基金n万,弄出一本书n个论文吗?

每次听这样的讲座、看这样的书,到最后我总有一个感觉,就是:So――?

在我眼里,美国的所谓“中国研究”基本就是一系列的深度新闻报道。在某种意义上还不如新闻报道:因为新闻报道还要求语言简洁明了,还要求有时效性和“新鲜感”,而且一个记者还不能指望靠一、两次采访吃五年饭。

大部分美式社科学问的特点就是:精致地平庸。(相比之下,中国社科学问到目前还大部分停留在“不精致地平庸”这个水平上)。美国这个体系不太关心你是不是平庸,但是非常关心你是否精致。以前一个经济学朋友跟我说:只要我用数个复杂的模型作为论证方法,哪怕我的结论是“人渴了就想喝水”这样的废话,也会有很多杂志愿意发我的文章。

以我的经验来看,“哥大的政治学博士”这个词汇本身,正如“哈佛文学博士”,“斯坦福社会学博士”,“耶鲁历史学博士”等等,(理工科不敢说,不懂),对于说明一个的智力水平、敏感性、洞察力、才华,其实几乎没有任何信息量。我认识大量平庸得令人发指的文科博士,也认识大量对社会现象洞察力非凡的非文科博士。“名校文科博士”这个名号,大约可以说明一个人英语水平不太烂(总得把 GRE考过而且成绩靠谱吧),它还可以说明一个人比较坚强(考了这么多年的各种变态试仍然没有跨掉),以及懒得不离谱(好歹得码完各种作业以及毕业论文才让毕业),仅此而已了。

当然你也不能太笨,你不能说1加1等于3――不对,其实你也可以很笨,只要你有汪晖那种故弄玄虚堆砌辞藻把人绕晕的本领,你就是说1+1=10也没事。

显然这个体系里也有非常聪明、非常出色的人,但是在这个体系里存活,并不要求你非常聪明和出色。你比较“乖”,比较顺从流水线的生产规则,对于生存才是更重要的。 甚至有时候“灵气”有可能成为一种障碍,因为有灵气的人容易产生反抗“标准化”的冲动。

我之所以最近老在想这个“飞越流水线”的问题,主要其实还不是因为“叛逆心理”,而是因为比较吝啬。我琢磨着,假设五年是制造一本“学术产品”的周期,五年、五年地把时间花在把平庸给雕刻得精致起来,是不是一种人才的极大浪费呢?还有开各种鸟会、讨好各种牛人牛编辑、承担各种令人头疼的行政工作、写各种项目的proposal、出考试题改作业……这些“琐事”,对我这种只愿意面对自己的心灵生活的人来说,完全是一种折磨。有的人可以甚至乐于寄生于这种体制,是因为他本来就无所谓心灵不心灵,这就是一个饭碗而已,正如编程序是programmer的饭碗,分析数据是analyst的饭碗,打扫卫生是钟点工的饭碗。但是俺这个死不悔改的理想主义愤青,当年投身于火热的思想工作,可真的不仅仅是为了一个饭碗的呀。

《肖申克的救赎》里面,那些蹲监狱蹲得年数太长的人,到最后,宁愿选择继续蹲监狱也不愿出狱,因为他们已经不知道离开监狱如何生活了。俺是不是也有点那个倾向了呢?心里痒痒地想“飞越流水线”,但是又恐惧“流水线”之外的万丈深渊。说是说“海阔任鱼跃,天空任鸟飞”,我还说“海阔任鱼呛,天空任鸟摔”呢。