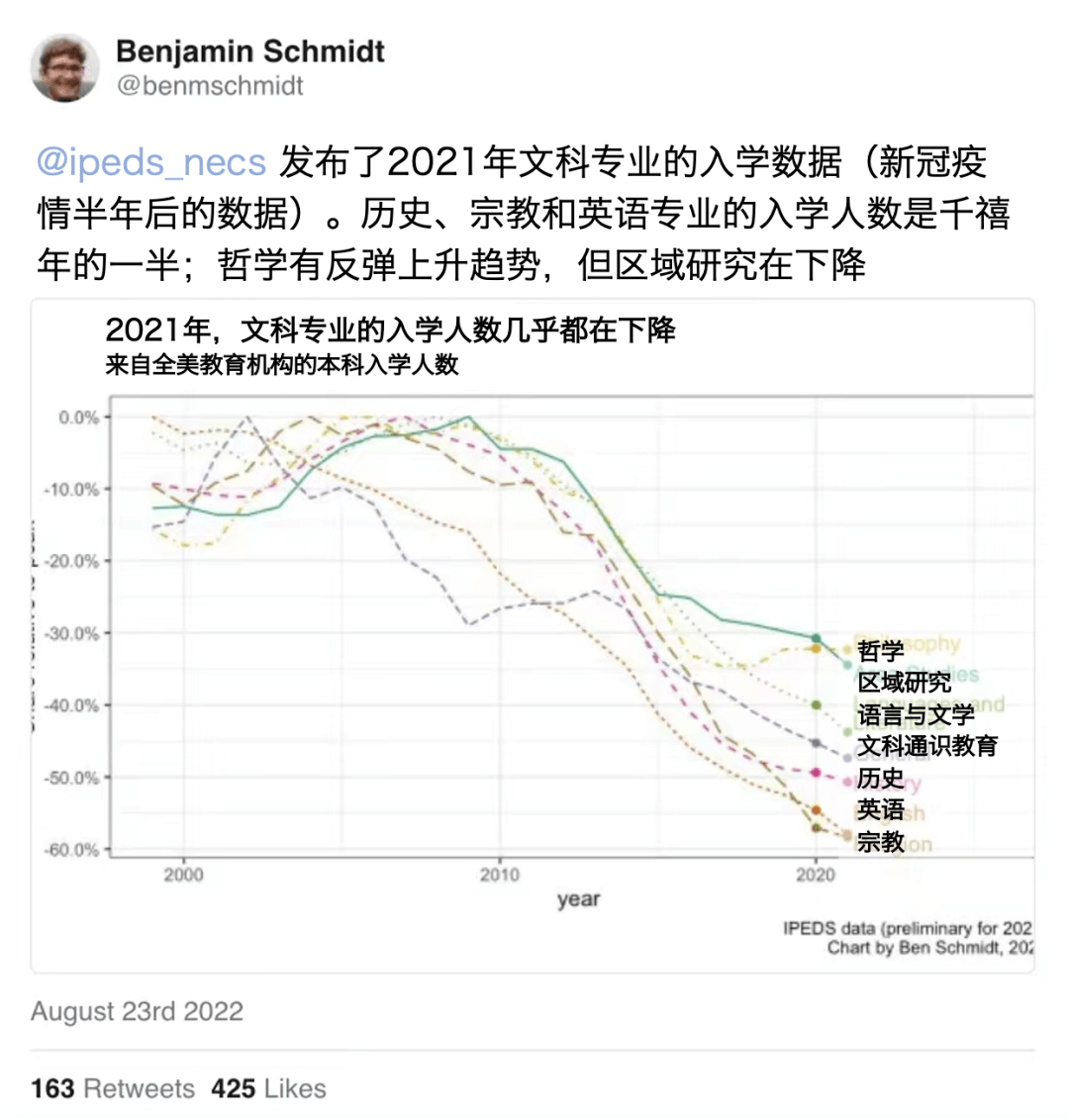

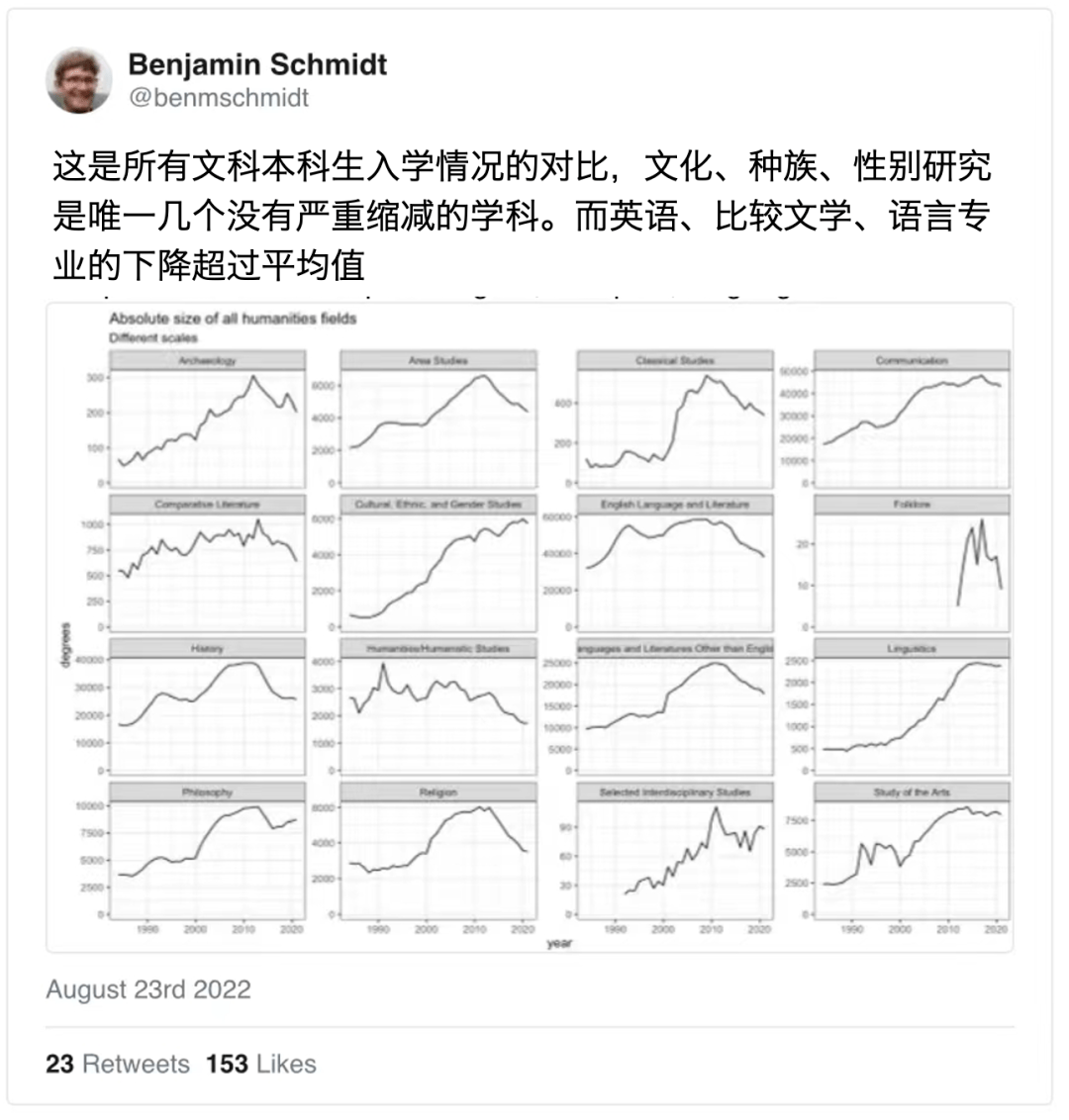

有一项数据令人大开眼界:自2010年以来,美国的文科生比例大幅下降。

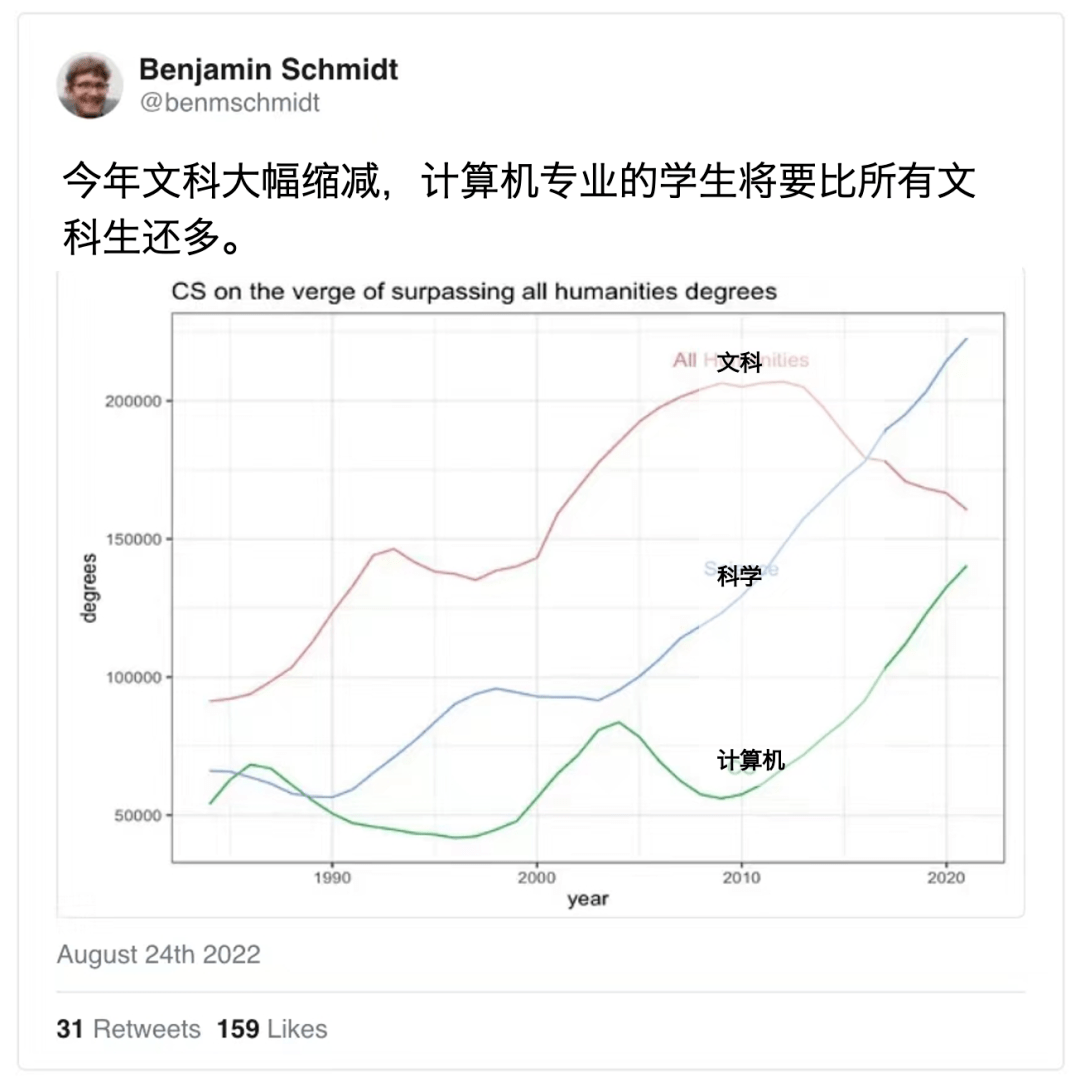

美国东北大学历史系助理教授本杰明·施密特指出,美国主修计算机的学生几乎与文科生全部加起来一样多:

转变的原因显而易见:美国大学生希望能够找到高薪或者有保障的工作,囊括科学、技术、工程、数学的STEM领域,医疗领域,酒店等以工作为中心的专业领域,生源一直在上升。

回顾千禧年至10年代初文科热,以及美国过去8年的社会动荡,我想到了俄裔美国学者、康涅狄格大学教授彼得·图尔钦(Peter Turchin)的精英生产过剩理论。

他认为美国培养了太多受过高等教育的人,他们对自己在美国社会的地位抱有过高期望。

但现实经济和社会无法满足这些期望,导致他们转向左翼政治和“破坏性”的社会行动。如下是图尔钦理论简短概述:

“精英过剩被认作是美国政治局势紧张的根本原因。许多受过良好教育的千禧一代要么失业,要么就业不足,要么没有达到他们期望的高地位。早在疫情爆发之前,特别美国培养出的博士就已过剩,特别是在就业前景黯淡的人文和社科领域。”

图尔钦的这一论断颇为生疑:他只关注了劳动力供应,而忽视了劳动力需求。但这个理论至少可以解释美国最近的一些动荡,特别是左翼政治的复苏。

本文发表原文截图

本文发表原文截图

文科职业的消失

举个例子,如果你在2006年的美国毕业,手持英语或历史学位,你能做的事有很多:去法学院继续进修成为一名律师,从而拥有高薪、有声望、稳定的工作;

你可以去媒体或出版业,满足去东海岸定居的愿望和内心的几分浪漫色彩;

如果你想要的只是智力上的刺激和声望,你可以尝试做学术;

如果安稳是你的首要目标,你可以成为一名中小学教师或者为政府工作。

虽然不及理科生,但文科生的职业道路在当时仍算丰富,起码能让一些年轻人没有太多顾虑的选择文科。但自2008年金融危机后,如上列出的每一条道路都变得有些困难。

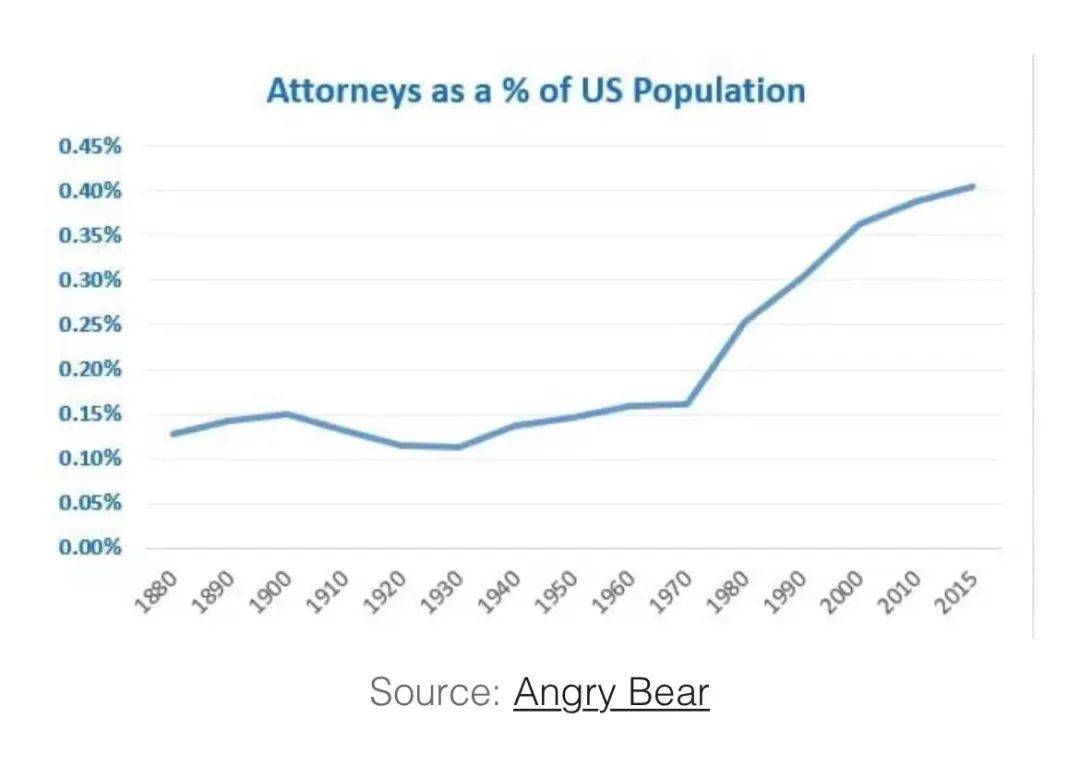

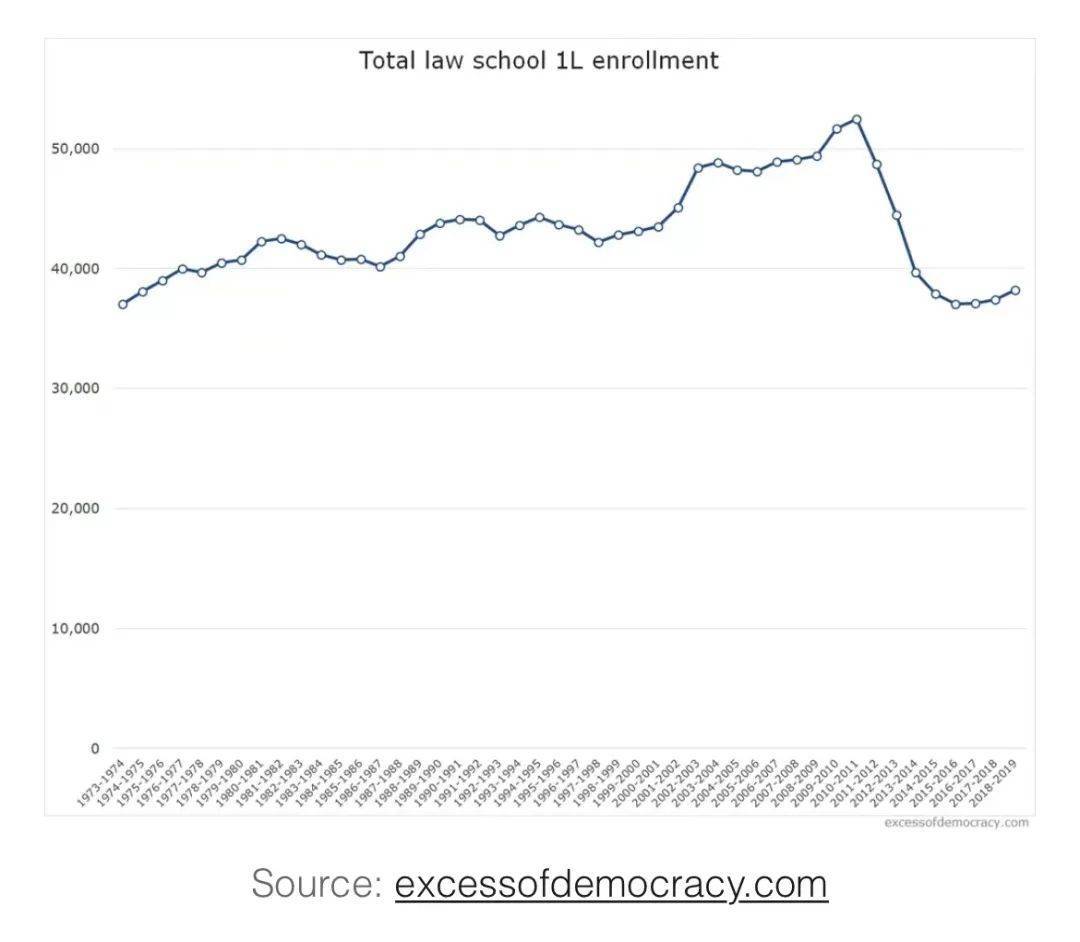

首先从法律行业讲起,这是文科生最为主要的一个去处。从1970年左右开始,美国人均律师数激增,但到世纪之交,它已趋于平稳:

正如《大西洋月刊》前高级编辑乔丹·魏斯曼(Jordan Weissmann)所述,2008年的金融危机导致法律行业就业停滞不前,“计费工时”的下降更导致了收入缩减。

上法学院的年轻人供过于求,在遭受了市场打击后,几年后法学院的入学率也随之出现崩溃:

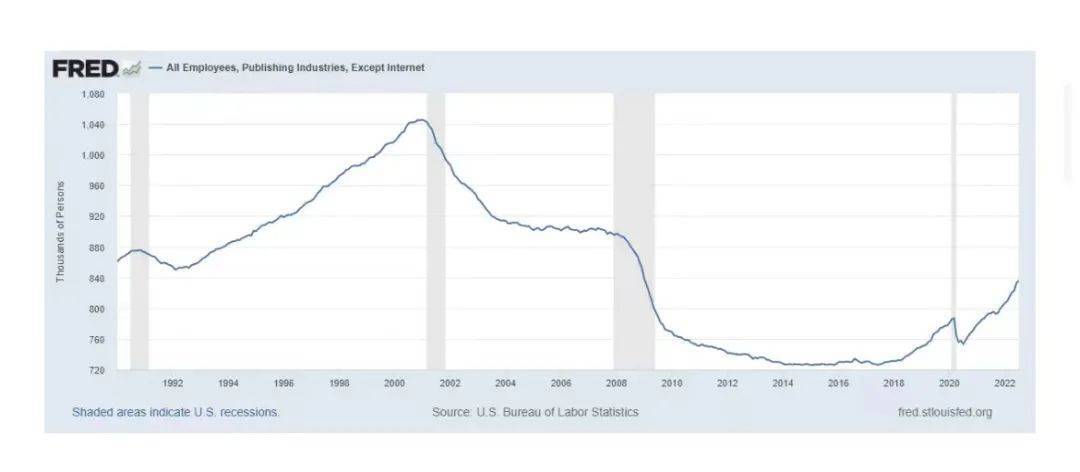

出版业的衰落,不止于康泰纳仕等巨头裁员的轶事。自千禧年起它一直处于衰退状态,在大萧条期间更遭受了骤降:

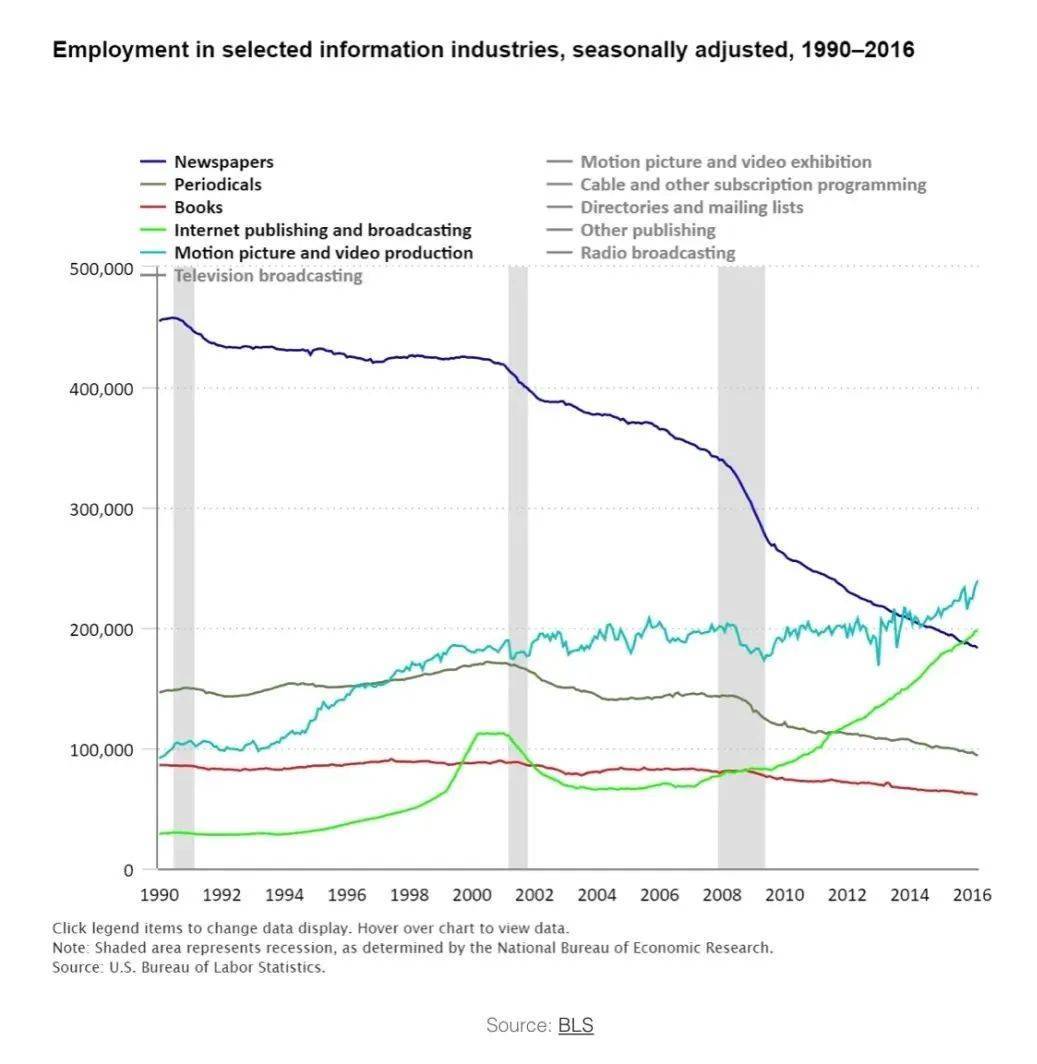

尽管传统出版业的衰落有一部分归咎于互联网的发展,但数字出版的增长量并不能填补传统新闻、书籍和杂志下降的缺口:

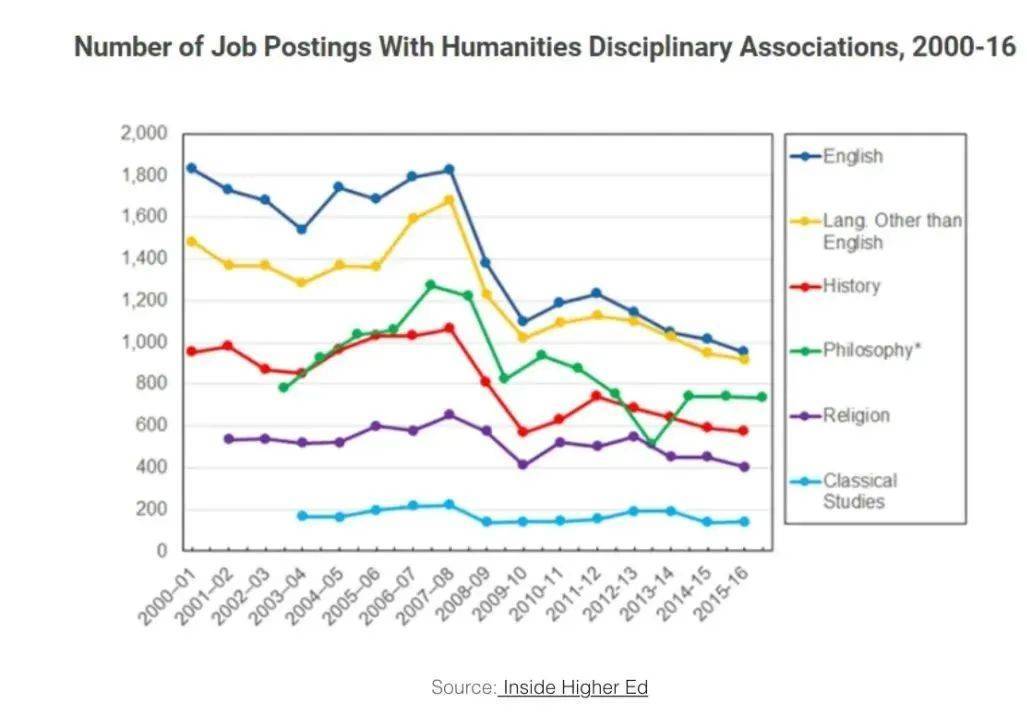

至于学术界,文科终身教授的招聘一直开口很小,但金融危机后它进入了深度下降:

而大学通过雇佣低薪兼职人员来取代部分终身教职节省资金的做法,也无形压榨了雇佣人员的休息时间,以便更内卷地获得终身教职。

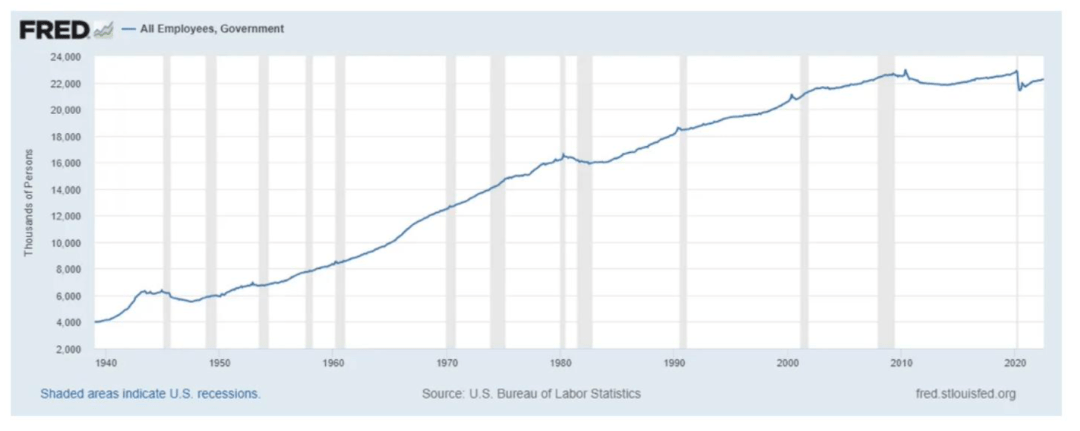

至于公务员的工作,也在大萧条期间结束繁荣:

同样的事情也适用于K-12行业,不仅在大萧条后发展停滞,行业本身也不舒适:

过去20年里,文科毕业生的传统职业道路受到了不同程度的影响,但文科报考出现了巨大的繁荣。

精英生产过剩理论认为,这种情况催生了一个易爆的社会环境,并最终在2010年代后期引发了动荡。

被持续外推的期望

精英生产过剩理论,可以追溯到上世纪中叶的“期望值上升的革命”概念:

1960年代,社会学和政治学的研究者认为共产主义为何对第三世界国家有巨大的吸引力,以及在法国、美国、俄罗斯、和墨西哥相继爆发的社会运动。

1969年,詹姆斯·C·戴维斯(James C. Davies)用以上案例来说明他的J曲线假说。这个模型显示出人们不断不断上升的期望、满意度、与革命性动荡之间的关系。

他提出,在人们的预期不断上涨及满意度不断提高时,将发生发生革命拐点。

因为期望持续上升而需求得不到满足,导致与现实之间的差距越来越大,最终让人无法接受,为人们反抗没法兑现承诺的社会制度奠定了基础。

实际上,这个概念至少可以追溯到托克维尔。但为什么会发生这种情况?尽管社会发展20年后停止了,但至少比20年前要好。那么我们为什么会生气?

在金融界,一些经济学家在玩弄“外推预期”的概念。他们认为当一个趋势持续足够长的时间,人们会认为这个趋势背后有着某种结构性的过程,这种趋势将无限期地持续下去。

对于向上流动、财富快速增长、或者房产稳步升值的人来说,“向好”本应是正常情况。

但目前的事实证明“向好”并不“正常”——房价企位平稳甚至下跌、收入达到上限、经济增长停滞不前。

经济学家迈尔斯·金博尔(Miles Kimball)和罗伯特·威利斯(Robert Willis)将“幸福只是现实和期望之间的差异”的看法正式化。

外推预期变得不切实际:除非调整预期,无法持续的增长趋势终究会让人们失望。

许多人以此解释在2019年、2020年在全球大规模爆发的抗议运动。

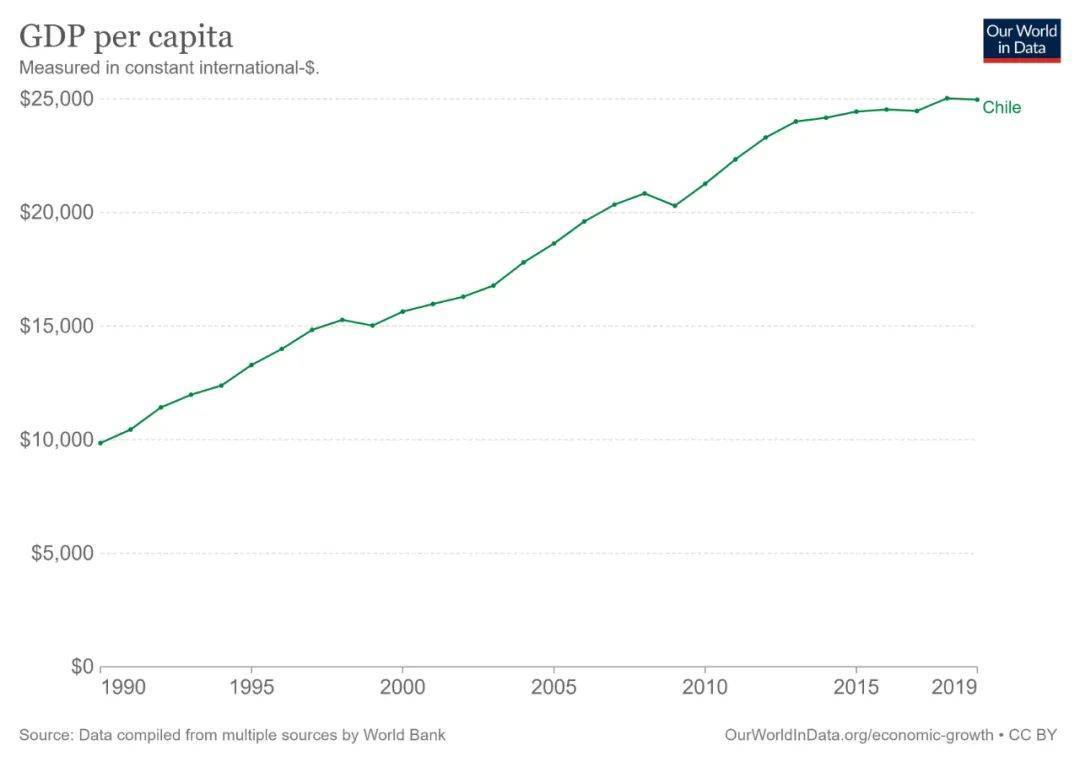

世界银行的一些研究人员认为,拉丁美洲爆发的抗议浪潮并非因为条件恶化,而是社会发展的预期太高。人们要求的公平和平等远远超出现实。

智利的抗议活动最激烈,而它的经济增长从2010年代中期就持续放缓了:

视线转回美国,自90年代初强劲的生产率在2005年急剧放缓。房价——中产阶级财富的一大决定因素——在2006年趋于稳定,2007年开始下跌。

经济在大萧条中崩溃了。

对于精英阶层,尤其是文科精英,大萧条之后的几年是一个特别残酷的耳光。

中低收入的美国人在大萧条后收入基本停滞,中上层阶级收入依然稳步增长。

而毕业生会以此判断自己的阶级,并怀揣阶级跃升的期望。

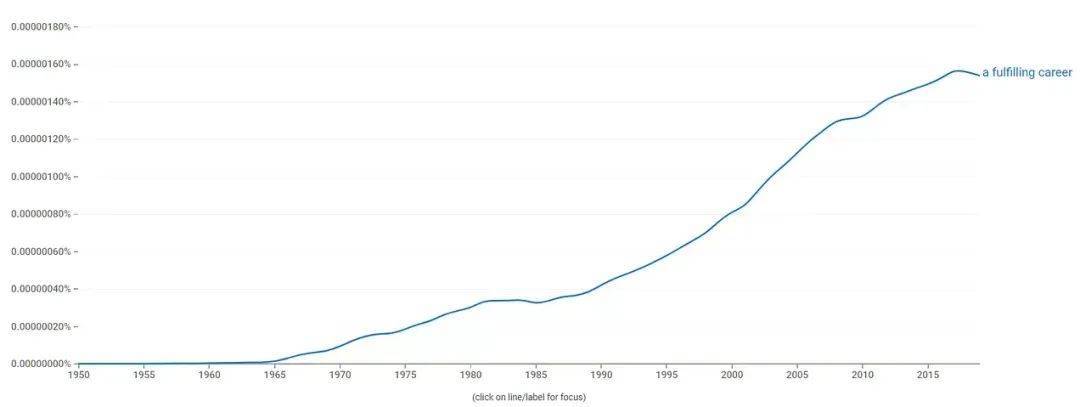

而这也是过去20年间如此多的年轻人涌入文科的原因:他们期望找到一个有着丰厚收入、并符合个人兴趣的职业。

而蒂姆·厄本(Tim Urban)指出,原本“职业”与“个人兴趣满足”并不全然相关,只是近些年越来越紧密地联系到了一起。

他有点嘲弄地描绘了受过高等教育的千禧一代的职业期望:

厄本有些刻薄,我不认为人们应该为自己抱有很高期望而被嘲笑。

试想一下现在的文科生,他们在大学里过着知识分子的生活,读了数十本书、有着对社会、历史、和人生意义的深刻想法,并花了很长时间与聪明的人辩论。

而且很多还是家里第一个上大学的人,背负着父母过上好生活的期望。而且他们一直被告知,大学是进入社会前20%的入场券。

最重要的是,几乎每个人都告诉他们,他们可以做让自己感到满足的工作,做有益于世界的事,做利用到大学知识的事。

但他们毕业后,没人再需要新的律师,杂志和新闻编辑在衰落,大学没有招聘。

他们最好的选择是进入研究生院“多掷几年骰子”。或者进入科技公司做单调乏味的重复性工作。

于此同时他们还背负着还贷压力,一纸文凭在老家腐烂。他们没有权利,也没法傲慢地拒绝这个现实。

所以我认为,这可以解释美国精英为何在2010年代后期发起社会运动。

美国精英的反抗

文科生的职业生涯在大萧条后受到的冲击最大,但实际上美国绝大多数年轻精英们,无论学文还是学理,都受到了波及。

十年来的种种民意调查显示,大学生比高中学历的同龄人更不快乐,尽管挣到的钱要多一点。

可能正是因为这样,伯尼·桑德斯的社会运动迅速在全国爆炸。

但这种所谓的“社会主义”运动无法被称作“无产阶级运动”——参与者有很多人是即将成为、或期望在所属行业内成为管理层的年轻精英。

而这一运动最激烈的两个诉求是减免学生债务和推广免费大学。

2018年,在与雅各宾派作家Meagan Day的辩论中,我指出很少有美国人在经济上一贫如洗,她反驳说最关键的不是贫困,而是“失望感”,并拿自己两次无薪实习的经历加以佐证。

而她并不是个例,我见过不少拥有大学学历的社会主义者和我讨论“工人阶级”时,其实在指他们自己。

实际上,2010年代末的青年骚乱远远超出他们自诩的“社会主义”的范围。

60年代骚乱的很多是城市贫民,而现今的参与者很多受过不同比例的高等教育。他们借此表达对精英社会停滞发展的不满。

而且如果这些所谓的“精英”岗位停止增长,新一代的向上流动一定会受到老年人的阻碍,基于人口统计数据,他们大多是白人和男性,也就是现在运动被主要攻击的对象。

而这些就业不足的精英们在扰乱社会方面具有独特优势。他们有才华、有人脉、有时间组织运动,并能清晰地传播激进思想。

教育的两极分化反而使很多没上大学的人没法加入这些本属于他们的“无产阶级运动”。

那么问题来了,聚集了大量受过高等教育的反叛者的社会无疑很危险,我们该如何避免更激烈的震荡发生?

重塑美国年轻精英的期望

简单的数学告诉我们,我们只有两种选择来安抚受过教育的年轻人——努力改善现实,或降低他们期望。

我首先说,改善现实非常困难,但美国正在努力。

拜登政府的产业政策旨在启动更快的经济增长,很多进步人士正在讨论一个“富足议程”,来降低美国人的平均生活成本。

但是除非出现1990年代的科技繁荣和廉价石油,否则增长的速度仍很缓慢。而且还需要克服许多既得利益者的反对。

我认为更可行的策略是降低期望,使之更贴近悲观的现实,我称之为“期望重塑”。

有人把“文科热”看作衡量经济乐观情绪的一个标准,我们可以看到经济逐渐悲观:年轻人抛弃了文科,转向了更实际的学位。

而我不得不指出一点:过度乐观、拥有大量文科生的千禧一代可能很快被Z世代取代,而Z世代的期望很低,几乎与70、80后X世代的父母持平。

政府和大学也必须参与维护稳定。他们应该缩减学生的债务负担,避免他们毕业后对工作下太多的赌注。

大学也不应被描绘成“淘金场”,也不该与“高智商”简单地划上等号。大学更应该做的是提供职业咨询,让学生为现实的就业市场做好准备。

而政府应该加大职业教育、免费社区大学、学徒制等种种计划,使工人阶级的生活更加体面——进而缩小大学“精英”与非大学同龄人的差距。

当然,重塑期望,只是暂时缓解。我们的后代依然会对自己的未来形成推断性的期望,但这是未来人该解决的问题。

放眼现在,唯有脚踏实地才能平息我们这个年代的纷争动荡。