【導讀】理解中國的社會結構,是理解中國政治形態的前提,也是理解中國歷史的前提。在漫長的中古時期,中國社會形成了複雜的家族網路,家族權力與國家權力之間往往會產生衝突。而長期以來,社會科學研究者基於西歐經驗認為,以親緣為基礎的制度會阻礙國家建設。

本文作者、哈佛大學教授王裕華以北宋王安石變法時期為主要歷史背景,分析了神宗一朝137位三品以上中央官員的個人信息,利用官員的墓誌銘等基礎材料還原出他們的個人親緣網路,並從檔案中搜集了有關他們政治態度的數據。在把握官員個體、家庭與地理特徵之後,統計分析表明,家族權力與國家權力之間具有複雜的歷史聯繫。官員親緣網路在地理分佈上的跨度越大,官員就越傾向於支持變法。也就是說,當精英網路在地理上遍佈全國之時,親緣以及家族網路就能跨越地區間的差異,將利己的精英集團團結起來建設一個強國家。文章的發現,強調了精英的社會結構在促進國家建設方面發揮的重要作用,有助於我們更好地理解古代中國的國家建設。

血濃於水:精英親緣網路

與古代中國的國家建設

▍引言

自20世紀以降,社會科學研究者一致認為建立在親緣基礎上的制度會阻礙國家建設。比如,韋伯指出,國家需要「擺脫家族的束縛」。米格代爾主張,只有當大規模的混亂嚴重削弱了以親緣為基礎的傳統制度時,強國家才會形成。福山認為,國家建設代表了「以親緣為基礎的組織形式向國家層級的組織轉型」。阿西莫格魯和羅賓遜認為,有強大親緣制度的社會會被困在「潛規則的鐵籠」裡,這就阻礙了強大利維坦的誕生。同樣,亨裡奇指出,所謂教育良好、發達、工業化的西方富裕民主國家的興起可以追溯到天主教會阻礙大規模家族網路形成的中世紀。

然而,在人類歷史的長河中,以親緣網路為基礎的制度與中央集權國家是長期共存的。比如,以家族紐帶為聯繫的諾曼貴族統治了中世紀的英格蘭。在前殖民時代的撒哈拉以南非洲,親緣紐帶在祖魯、恩瓦託、本巴、班揚科勒與克德等被佛特思和埃文斯-普瑞查德稱為「中央集權化」的王國中很常見。而作為世界上最早的官僚制國家,古代中國同樣擁有強大的血緣紐帶。

本文分析了在何種條件下以親緣為基礎的制度會契合國家建設。本文指出,地理上遍佈全國的親緣網路超越了不同地區間的差異,激勵精英追求國家而非地方的目標,因為國家能在廣闊的領土上提供保護和正義的規模經濟。因此,遍佈全國的親緣網路超越了狹隘的利益,使利己的精英協調一致來支持國家建設。進一步來說,是以親緣為基礎的制度類型,而非其存在與否,對國家建設起到了重要作用。

精英對國家建設中重大事件看法的個人層面數據很難獲得,而且大部分有關國家建設的證據來自中世紀或前現代的歐洲。中國在世界人口與經濟體量中都佔有重要比重,且在兩千年之前就已經是國家建設的先行者。同時,中國有保存完好的歷史檔案,這使得我們可以分析官員層面的行為。因此,中國的國家本身構成了一種有用但又未有充分理解、並有別於歐洲中心文獻的對象。

具體來說,筆者建立了一個原創資料庫,納入了中國國家建設史上最重要的一次變法——北宋熙豐變法中所有主要官員個人層面的信息。當時的中原地區面臨著北方遊牧民族的嚴重威脅,這就促使了皇帝發起旨在增強國家財政與軍事能力的變法。然而官員們對變法的態度大相徑庭:一些官員成了力主變法的國家建設者,另一些官員則成了反對派,皇帝的策略則是讓兩派共存並分而治之。本文使用官員奏摺等檔案數據,記錄了變法時代中央主要官員的政治態度。

建構一千年前精英的親緣關係網是一項艱巨的挑戰。我使用了考古數據——墓誌銘。通過對墓誌銘中記載的官員家族中的每一位親屬成員的地理位置進行編碼,我建構了一個指數來測量官員親緣網路在地理分佈上的集中程度。同時,我使用了多重插補和隨機賦值等方法來解決歷史研究中常見的數據缺失問題。統計檢驗表明,官員對國家建設的支持與他們的親緣網路在地理上的跨度是正相關的。換言之,官員家族的分佈越廣,他們就越可能支持強國家。

這種關係由赫希曼所說的「關聯效應」驅動。比如,當精英構建親緣網路時,他們投資了這種社會資產以分享庇護、減小風險,保持他們的權力並降低不確定性。這些網路一旦建立後可以「鎖定」官員對國家建設的偏好,即便在最初創建網路的動力消失後也是如此。在古代中國,官員的親緣網路,通常傳承自上一代,並且影響了他們對家族未來利益與國家利益的權衡。

帕吉特和安塞爾指出,想要理解國家建設,學者需要「深入正式制度和明確目標的下面,進入人們實際生活的關係層面」。長期以來,社會科學一直強調社會網路和「社會嵌入」對精英行為的影響。近來的研究表明網路結構會形塑政治激勵。本文是首篇在理論上將精英親緣網路的地理分佈與他們對國家建設的偏好聯繫起來並給出量化證據的文章。

本文與賈的研究貢獻相關。賈展示了在英格蘭內戰期間,在海外的不同精英能協調各自的激勵機制,組成推動改革的聯盟來支持議會。但本文關注的是在前現代社會中很普遍,在當今許多發展中國家仍然重要的親緣網路。我的研究路徑是「將人帶回國家」,並重新解釋為什麼官員偏好不同程度的國家力量。

既有的許多研究假設當精英面臨共同威脅時,他們會行動起來以增強國家能力。但是在我看來,即便官員面臨嚴峻的外部威脅,他們對國家建設的偏好也是千差萬別。因此,本文的研究豐富了國家建設研究中以精英為中心的文獻。上述這些研究大都強調精英競爭,但我關注的是精英的社會關係。因此,我從國家—社會關係的視角提出了一個與前人不同的觀點:傳統的國家—社會視角將國家與社會視作相互分開、相互競爭的兩個實體,而我認為,社會制度能否增強國家能力,取決於國家—社會的聯結。

▍論點

以親緣為基礎的制度在國家產生之前就已存在,且一直保持韌性。擁有共同祖先的個體會結合起來規避單獨行動帶來的成本。國家—社會關係學派認為以親緣為基礎的制度與現代國家在創造「遊戲規則」上存在競爭關係。如大家族會運用不同類型的制裁與獎勵來引導人們服從福山口中的「表兄的專制」而不是按國家規則行事。

筆者認為,親緣制度在特定條件下激勵了精英強化國家能力。這其中的關鍵在於家族成員在地理上的分佈。精英形成這些親緣網路來降低成本與分攤風險。這些網路又反過來產生「關聯效應」,促使精英投資其他方面(如國家能力)來保護這些網路。本文指出,網路類型(如分散化的與集中式的)影響了精英對國家力量的偏好,因為國家建設對一些親緣網路有利而對其他的親緣網路不利。在這層意義上,即便創建網路的最初動力已經過去了很久,網路仍然可以影響精英對國家建設這樣新議題的偏好。

本文的假設是:精英是他們親緣組織的代理人;精英試圖通過影響政府政策,以最低的成本來獲得政府為其家族提供的最佳服務。這些服務包括抵禦外敵和防止內亂、對抗不確定性的保障與對爭端的公正裁決。而公權(如國家)和私權(如家族)兩種治理結構,是提供這些服務的兩種選擇。

如果官員的親緣網路遍佈全國,那麼官員本身就有強烈的動機通過國家機構(而非家族組織)來保護家族利益。官員這樣做有兩方面的考慮。首先是經濟因素:依靠中央集權國家提供服務會更有效率,因為國家擁有規模經濟和範圍經濟。一個強大的中央政府在保護一塊狹小地域上所用的邊際成本遠遠低於一個當地的家族建立自保組織所用的成本。其次是社會因素。如果官員的親緣網路集中在某一地域,那麼他們通常關心的是自己家族在地方的利益而非全國的利益。他們反對向中央政府繳稅,因為國家可能會用稅收補助其他地方。這些地方化的社會網路把全國分成了一塊塊「獨立王國」,加劇了既有的地域隔閡,造成了權益分配的衝突。但如果官員能將數個在地理上分散的親緣網路聯結起來,那麼社會網路就能跨越地區之間的隔閡。這種跨越地域隔閡的網路使得官員能將多地的利益匯聚到中央。因此,遍佈全國的家族網路就超越了原來各自狹隘的地方利益,形成了推動國家建設的廣泛聯盟。

相反,如果親緣組織集中在某一地域,那麼這種網路就會加劇地區之間的隔閡。在此情況下,依賴家族組織提供保護與主持正義會更有效率,因為這比向中央政府交稅換取公共服務的邊際成本更低。因此,如果親緣網路地方化,官員就會反對增強中央政府能力,因為這些政策會把原屬於地方的資源轉向國家,進而削弱這些家族在當地的權力基礎。

遍佈全國的與地方化的社會網路分別遵循著奧爾森描述的共容性利益集團和狹隘性利益集團的運作邏輯。處在全國化網路中的官員代表了跨地區的利益。相反,身處地方化網路中的官員只代表了一個小範圍的利益集團。共容性網路產生的交叉壓力會推動官員組建一個聯盟來追求國家利益,而不是各自地方的利益。這樣,官員就不會把注意力放在私權上,因為如果遍佈全國的親屬在每個地方都建立起私人性質的保護,那麼便無法整合資源,在成本計算上是沒有效率的。因此,這些家族利益遍佈全國的官員就會採取「霍布斯式的交易」:通過向統治者繳稅以換取中央政府的保護。

這一交易提供了雙重的可信承諾:(1)統治者與官員之間的可信承諾與(2)官員與他們親屬之間的可信承諾。首先,全國化的網路強化了官員在統治者面前的議價能力:他們可以調動全國的資源來和統治者討價還價。統治者在面對擁有全國網路的官員時則必須承諾通過國家機器來向社會成員提供公共物品而不是掠奪他們。相反,那些身處地方化網路中的官員只擁有區域性的權力基礎,他們只能爭取某些地方的自治或者向統治者發出獨立威脅。但是對統治者來說,平息地方性的叛亂比較容易。其次,像中央集權國家這樣的公共機構可以幫助官員向他們各自的親屬作出制度化的承諾,因為國家不能像家族組織那樣輕易地將某一位家族成員排除在受益群體之外。

因此,在某種條件下,親緣網路與國家建設是相輔相成的。官員代表了他們家族的利益,他們致力於建設強國家並以此來向他們的家族網路提供保護、維持正義。本文的核心觀點是在地理上遍佈全國的親緣網路能推動精英去追求強大的中央政府。這就產生了如下需要檢驗的假設:

假設1:官員對於增強國家能力的支持隨著他的親屬網路在地理上的跨度增加而增加。

▍歷史背景

北宋立國後,面臨著契丹和党項等北方遊牧民族的威脅,戰爭迫在眉睫。在1065年時,北宋有80%的財政收入用於防務,這種支出結構導致北宋財政出現了立國以來的首個赤字。由於適齡士兵的短缺,軍隊甚至從社會閑散人員中招募了年老與缺乏經驗以致無法形成戰鬥力的士兵。

為了應對外部威脅並解決財政赤字問題,1069年,宋神宗宣佈推行一系列新法。這場變法由當時的宰執王安石領導,旨在實現富國強兵。新法試圖強化國家對市場經濟活動的介入以滿足財政軍事之需,主要改革措施包括:

——方田均稅法。此舉通過在全國推行土地清丈來分配地主豪強的稅負。許多地主豪強瞞報了他們的土地數目來逃避繳稅。通過清丈,各級官府共多清丈出了3470萬公頃的土地——這佔到當時全國耕地面積的54%。對這些之前從未被徵過稅的土地的清丈,將一部分稅收的負擔轉向了掌握大量土地的官員及其家族。

——保甲法。在變法之前,北宋依靠的是一支作戰效率低下的僱傭軍。在地方,村莊結成了大量的志願性防禦組織來維護安全,一些這樣的私人防禦組織成了由地方精英控制的私軍。變法創造了正規化的基層軍事組織(保甲),所有家庭都要參與其中。皇帝試圖將保甲最終收編為國家軍隊。1075年,中央政府開始對保甲實施控制。到1076年,保甲的名冊上有690萬人;全國每兩個家庭就有一個貢獻出男性成員參與保甲。

——青苗法。該法旨在由國家創立信貸體系來打破私人的壟斷。在此之前,地主壟斷了農業貸款並且索取高額的利率。在穀物價格低的時候,變法的推動者通過常平、廣惠倉購入穀物,當穀物價格上升的時候再重新賣出,或者通過國家收購與發放穀物來應對自然災害的衝擊。他們還將儲備金轉化為流動貸款基金,在春季貸給有需要的人,讓其在夏季和秋季償還。同時,官府也建立了一套規則來保護借貸者免於官方不公正的操作。通過取代地主和私人放貸,國家成了農村信貸的主要來源,汲取了以前讓地方精英致富的利息,並讓農民有機會獲得低息貸款。

——募役法。該法對想要避免服役的富裕家庭引入了一項稅收,叫「免役錢」。在該法實施之前,每一戶家庭都要承擔在官府中服役的義務,如擔任承符、孔目、庫子或者快手。像官員與豪紳這樣的許多家庭則依律得以豁免,而在實踐中,地方豪強因其對官府的控制也使自身在事實上取得了豁免權。募役法要求所有家庭都要支付與收入成比例的稅收來免於服役。

這些新法在實施後極大地提高了宋朝政府的收入。在11世紀晚期,宋朝的稅收佔到了經濟總量的17.5%,遙遙領先同時期的其他國家。全國人口按保甲的方式組織起來,為國家創造了一個相對廉價的徵兵制度,從而扭轉了將村莊治安委託給地方精英的趨勢。

主張變法的官員之所以支持這類政策,是因為強化國家能力與增進他們的家族利益一致。王安石在給馬運判的信中提到「富其家者資之國,富其國者資之天下,欲富天下,則資之天地」。

然而很多官員反對變法。司馬光、蘇洵、蘇轍、鄭俠堅持認為富人是地方社會的支柱,是資本(土地與信用)與百姓安全的提供者。對於誰應該提供安全,監察御史王巖叟說道:「昔者差法行時,鄉民之被差為役者皆自役,曰應當門戶。人人保家處身,有重惜意,莫不擇子弟之良者以佐公。僱法一行,其名既賤,其人遂輕,棄身應募,例多市井澆浮之群小,罕復鄉閭篤實之編民。」無論是對王巖叟而言還是對司馬光、張方平、劉摯、楊繪等人來說,地方富人才是值得信任的。同樣,御史中丞鄧潤甫認為,以保甲取代私人武裝,破壞了建立在個人關係上的天然防禦和監視網路,導致地方面對盜賊和民變時無能為力。同時,他們也爭論強大的國家會威脅到他們的家族利益,這是因為與國家相關的稅收會提高他們的家庭開支。在宋神宗面前,司馬光在與王安石展開的激烈辯論中有力地指出了一點:「天地所生財貨百物,不在民則在官,彼設法奪民,其害乃甚於加賦。」而知諫院範鎮在呈給皇帝的奏摺中也有類似的表述:「今田甚曠,民甚稀,賦斂甚重,國用甚不足者,正由兵多故也……夫取兵於民則民稀,民稀則田曠,田曠則賦役重,賦役重則民心離。寓兵於民則民稠,民稠則田闢,田闢則賦役輕,賦役輕則民心固」。

為了維持變法的支持者與反對派間的平衡,宋神宗有意讓雙方互相牽制,這樣雖然增強了君主的權力,但是對變法的命運造成了威脅。在王安石被罷相以及宋神宗駕崩後,反對新法的宣仁太后高氏垂簾親政。在高太后的支持下,以司馬光為代表的元祐黨人逐漸將新法廢除殆盡。

▍網路遍佈全國的官員與網路地方化的官員

與先前的歷史研究一致,在這一部分本文將展示官員家族的遷徙歷史對他們親緣網路在地理空間分佈上的顯著影響。

(一)官員樣本

本文按照兩大標準來收集官員的樣本。首先,本文選取了從三品及以上的中央政府官員,因為他們可以參加朝會,對政府政策產生直接影響。其次,本文將樣本限制在神宗一朝(1067—1085)——這也是王安石推進新法並就變法展開辯論的時期——這使筆者能對可比較的同時代人的樣本進行研究。

在此基礎上,本文根據李之亮(2003)所列神宗一朝的官員名錄收集了137位主要官員的數據,他們包括宰執、中書侍郎、各部尚書以及皇帝的主要顧問等。他們都是漢族男性,1067年時的平均年齡為51歲。他們平均在1047年步入官場,這時距神宗上位還有20年。他們的平均位階都在三品。

(二)建構親緣網路

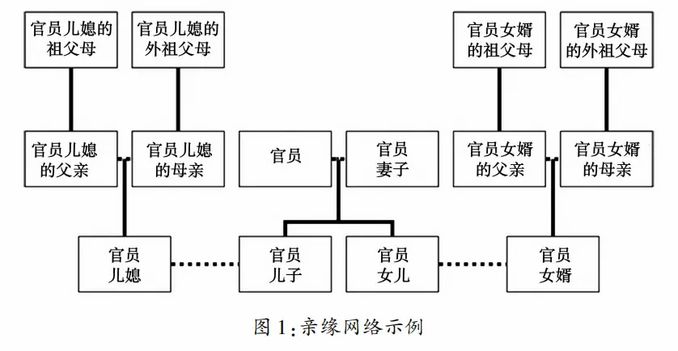

接下來,本文建構了一個指標———親緣網路的地方化程度——來衡量每一位官員親緣網路在地域上集中的程度。每一個網路都由兩方面組成:即官員自己的核心家庭,以及與其子女聯姻的家族。親緣網路理應包括血緣紐帶與姻親關係。圖1展示了一個親緣網路的例子。在古代中國,婚姻特別是精英之間的聯姻是最大化權力與降低風險的交易。這些婚姻紐帶需要精英投入和關注以贏得好感、培植信任,並在特定的政治議程上互惠互利。長遠來看,這可能會擴大精英的家庭財富。在此,聯姻關係就非常重要了,即便它不比血緣關係更重要,它至少也和血緣關係一樣重要。

具體來說,本文關注通過官員子女建立的聯姻關係,因為這一關係是對官員「關聯效應」的最佳反映。宋代的官員通過聯姻結成政治聯盟。根據柏文莉的說法,高級官員間的「主要關係」包括了「他們的後代特別是他們子女間的婚姻」。鑒於宋代男性通常在十幾歲時就娶妻生子,等到推行變法的時候,樣本中大部分官員的子女也都結婚了。當然精英間的聯姻可能發生得更早,當官員的子女還在襁褓中或者還沒出生時,他們可能就結親了。姻親關係形成於變法之前,在變法開始後,官員就會算計何種國家建設結果會最有利於他們自己的親緣網路。因此在政策實施與其產生效應之間,普遍存在滯後效應,t時刻的官員會計算他們的親屬能從t+1時刻的政策效應中獲益多少,而這時恰好對應的是他們的子女一代。

本文根據墓誌銘上記載的詳細信息來建構官員的親緣網路。作為一種文學體裁,墓誌銘在宋代作家的文集中保存了一些,也被《全宋文》所收錄。墓誌銘包含了大量歷史學家感興趣的信息,除了對志主歌功頌德的長篇文字外,還包括志主妻子、兒子和女婿的名字(以及官位,如果有的話)。這些傳統——特別是在家族網路中不止一位成員有墓誌銘的情況下——使研究者能重建官員幾代人的血統和親緣關係。

本文的研究團隊首先根據《全宋文》找到了主要官員的墓誌銘,然後根據墓誌銘的記載手動識別了他們的妻子、兒子、女兒以及女婿的身份,再查找《全宋文》裡是否收錄了官員家族成員的墓誌。通過滾雪球的方式,同時藉助中國歷代人物傳記資料庫(CBDB),我們蒐集了68位官員的親緣網路信息。受成本所限,我們只蒐集了三代的信息——分別是官員的父母一代、官員本人一代與他們的子女一代。我在回歸分析中控制了史料記載的親屬數量,以此來處理一些官員的網路記載比別的官員更好的問題。

墓誌銘和CBDB也標記了每個人物的家鄉。對此,我們使用記錄了宋代地名與經緯度的中國歷史地理信息系統資料庫來對官員親屬的家鄉進行編碼。其中,王安石的親屬分佈幾乎覆蓋了北宋全境,而反對派領袖——呂公著的親屬成員則只分佈在鄰近呂公著籍貫的州府地區。

接下來,本文參考經濟地理學文獻中衡量市場地方化的「市場傾向」路徑建構了一個親緣網路地方化的指標。本文用Σk∈K(1+distance

i,k)-1來表示官員i的親屬在地方上的集中程度,其中distance

i,k是官員i與他親屬k之間的直線距離(以公里計)。K包括了官員i所有的親屬成員。其蘊含的邏輯是親屬離官員本人的距離越近,這一指數就會越高。這一指數並不受行政區劃的影響;行政區劃的大小在不同時間內不盡相同,而且受到邊界改變的影響。

(三)遍佈全國的與集中的網路

有宋一代,中國精英有強烈的動機在本地進行嫁娶。這一時期,中國開始通過大規模的科舉考試選拔官員。為了剔除聲名狼藉的人,宋朝的皇帝要求地方有名望的鄉紳為潛在的候選人擔保,然後再讓他們參加初試。因此,科舉考試為地主提供了與當地有名望的鄉紳聯姻的強烈動機,並且將許多與本地有聯姻的精英帶入中央政府。

宋代的精英至少是與具有相同地位的家族結成地方性的婚姻聯盟的——這就是中國傳統中所謂的「門當戶對」。然而,隨著家族政治地位的上升,本地「門當戶對」的家庭變得越來越少,因此官員的家族就會將目光投向更遠的地方來尋找更適合的聯姻對象。

親屬的遷徙為官員的家族實現與跨地區的「門當戶對」的家庭聯姻提供了機會。宋代的官員多在家鄉以外的地方輪流任職。即便他們曾經供職京師,許多人最終也是在地方上致仕的。這樣,許多人一生中的大部分時間都是在遠離家鄉的地方度過的。他們與當地家族的聯姻能保證他們在當地建立政治網路,獲得社會支持,降低風險。柏文莉提到,當危機發生時,附近通過婚姻聯繫結成的親家可能比遠方血緣相同的宗親更有幫助。

因此,官員的家族遷徙模式與他的親緣網路在地理上的擴展是相關的。對此,本文使用墓誌銘和CBDB追蹤了官員家族遷徙的信息。筆者特別關注官員的父親,因為他們能在孫輩的婚姻嫁娶中扮演重要角色,從而促成官員的親緣網路。父親遷徙這一變數是官員父親最終定居地到官員祖父居住地間的「直線距離」(以公里計)。

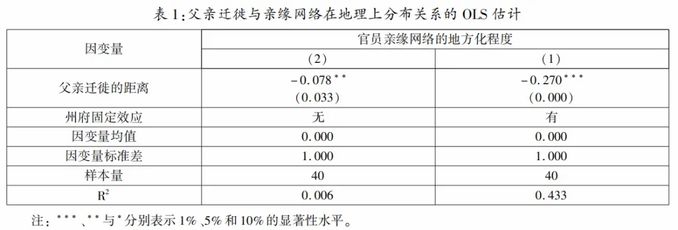

表1展示了我用最小二乘法(OLS)對父親遷徙與官員親緣關係地方化程度之間關係的估計。如果官員的父親遷徙了很遠,那麼官員本人就越有可能擁有一個遍佈全國的親緣網路。當納入官員家鄉所在州府固定效應,即控制了諸如地理、歷史與當地文化在內的家鄉層次的協變數後,結果依然是穩健的。

▍姻親網路與國家建設偏好

這一節檢驗了官員對國家建設的支持與他們親緣網路在地理上擴展之間的關係。

本文的因變數——對變法的支持——是官員對變法的態度。筆者根據以下三大史料蒐集了數據。首先是脫脫等編纂的《宋史》,這是元代史學家編纂的宋代人物紀傳體歷史。其次是南宋歷史學家李燾編修的北宋編年體歷史《續資治通鑒長編》。這些史料是有關宋代歷史最權威的資料來源,兩者都是由接近同時代的人在官方史料的基礎上撰寫的。然而相對同時代的人在修史時會出於政治或者個人的考慮在史料記載方面存在偏誤。比如,如果南宋歷史學家是北宋官員的後代,那麼他們就有動機去美化他們的祖先,當然這取決於當時人們對變法的看法。為了克服這些潛在的偏誤,筆者使用《全宋文》作為第三種史料來對這些信息進行補充。與脫脫和李燾對當時官員所說進行描述和解讀的間接記錄不同,曾棗莊和劉琳主編的《全宋文》保持了相對原始的記錄,如官員呈現給皇帝奏摺的文字。

筆者的研究團隊閱讀了這些史料並且識別了其中137名官員在變法期間的事蹟,然後我們選擇了他們與王安石變法有關的活動,如向皇帝上疏或參加朝議。根據記載,我們就每位官員對變法的態度進行了手動編碼。例如,一個給皇帝上疏譴責變法的官員就被我們編碼為變法的反對者,而在朝議中力主變法的官員則被我們編碼為變法的支持者。

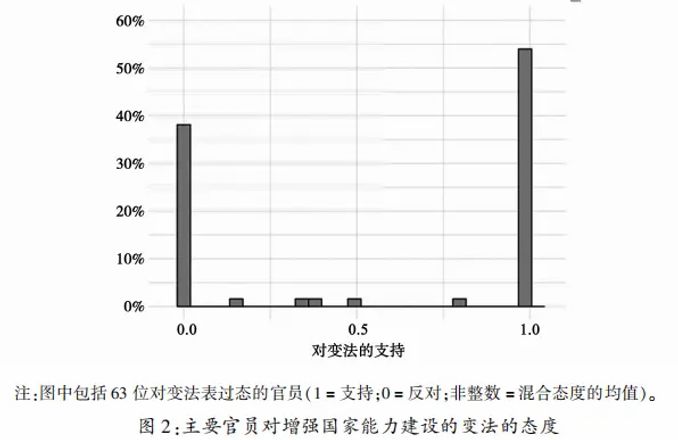

正如圖2所示,官員的態度是兩極分化的。在63位對變法公開表達看法的官員中,有34位官員(54%)一如既往地支持變法(編碼為1),有24位官員(38%)對變法持續表示反對(編碼為0),而剩下的5位官員支持變法中的一些政策,反對另外一些政策,我在主分析中對他們的態度取了均值。

此外,還有超過一半的官員(74位,佔比54%)並沒有對變法公開表態。他們中的大部分人(49位)出任的是禮儀性的官職。因此,一個簡單的解釋是這74名官員並沒有參加有關變法的決策,無法對新法表態。在主分析中,本文使用了個案剔除法將這些人排除在外。

官員的職業軌跡表明宋神宗試圖平衡新舊兩黨。支持變法與官階變動(官員首任職務與最後一任職務之間的品級之差)之間的相關性係數非常小(0.066),在統計上也不顯著(p=0.688)。這表明皇帝對變法的支持者與反對者在升遷上一視同仁。這就在一定程度上減輕了樣本存在的「選擇性偏差」。

分析時的另一個顧慮是官員可能出於壓力而對變法持特定立場。這樣做可以對同僚或者更高級別的官員表忠,以期能在未來以同樣的方式獲得回饋。本文檢驗了官員態度與他們品級間的關係。由於官員的職位在神宗一朝是變動的,因此本文使用了他們的平均品級,發現官員的平均品級與對變法的支持間的相關係數很小,在統計上也不顯著。在回歸中,同時也控制了官員品級這一變數。

▍結果

本文使用OLS方法來估計下列方程:

Support for reformi = α + β Local concentration of kini + μj + XB +

εj (1)

其中因變數——對變法的支持(Support for

reformi)——是一個連續變數,用來衡量官員i對變法的支持程度。自變數——親緣網路的地方化程度(Local

concentration of kini

)則是衡量官員親緣網路地方化的指數。假設1預測自變數的係數β將會是負的。μj包括了官員家鄉所在州府的固定效應。所有的標準誤都是穩健標準誤,出於對誤差項中州府內部存在相關性的考慮,我將它們聚類在州府j層面。此外,我對所有的變數都作了標準化處理——使其均值為0,標準差為1,以便解釋。

表2展示了對基準模型的估計。本文使用了列表刪除法,使估算建立在具有所有變數全部信息的40位官員基礎上。第(1)列展示了官員親緣網路的地方化程度與對變法的支持之間的關係;第(2)列增加了官員籍貫所在州府的固定效應;第(3)列加入了控制變數;第(4)列則包含了通過「後雙選」方法選擇的協變數並使用最小絕對值收斂和套索回歸的結果。

本文考慮了8個替代性解釋。第一,像家族財富這樣的官員個人特徵會影響他們的算計。比如,富有的家族能拿出更多的資源支持親緣組織,因此更不可能需要國家的保護。而包括地理、歷史、文化與耕種模式在內的地域特徵也會影響官員的態度。比如,遭受遊牧民族入侵與內部民變威脅的地區有更強烈的動機去強化國家能力。此外,分配的邏輯指出,土壤肥沃與農業產出高的地方更可能反對國家建設。這是因為當地居民的收入高,他們也必須承擔更高甚至不成比例的稅收負擔。遺憾的是,宋代官員的財富數據很難獲得,但是根據歷史學家的考證,有宋一代,高級官員多出自富裕的地主家庭。為了控制他們的家族和所在地域的特徵,我納入了州府層級的固定效應,這就考慮了每位官員家鄉在州府層級被聚類的特徵。

第二,近來社會網路分析發現行動者在網路中越接近中心,其對別的行動者的影響就越大,也更願意採取行動。因此本文控制了每位官員的中介中心性。

第三,親屬或者子女的數量可能起到了更重要的作用。如果親屬在地理上的分佈不變,親屬的數量越多,在地方上的交易成本就會越高,這樣便會促使官員從國家這個「焦點」來購買服務。因此,本文分別控制了官員的親屬數量與子女數量。這些協變數也在一定程度上解決了一些官員的家族網路記錄比其他官員更好的問題。

第四,宋代被認為是派系政治與不同哲學流派興起的時代。為了給每一位官員所屬的派系進行編碼,筆者首先識別了變法的領袖:王安石、呂惠卿、蔡確等人。然後再根據歷史學者的著作來定義每位官員與變法領袖的派系聯繫。這種派系關係需要滿足下列三個條件之一:(1)他與變法領袖是科舉中「主考—考生」的關係;(2)他與變法領袖同年通過了科舉考試;或者(3)他與變法領袖屬於包庇德定義的同一學派。是否與變法領袖有派系聯繫這一指標測量了每位官員與變法領袖的關係。

第五,權力的變化可能影響官員對變法的態度。位階較低的官員可能通過支持或者反對變法來換取官階更高的同僚的提攜。一些關於現代威權主義政體的研究表明低階的官員有更強烈的動機去迎合統治者的意圖來表忠。本文控制了神宗在位期間每一位官員的平均品級。

第六,親緣網路越暴露在遊牧民族入侵或者內部民變威脅之下的官員越傾向於支持強國家建設。為了測量親緣網路遭受的外部威脅,本文按照「市場傾向」的路徑建構了一個指標來測量每位官員的親緣網路到神宗即位前50年的所有外來威脅的距離。因此,親緣網路中心到外部戰爭地點的距離可以表示為Σx∈W(1

+

Rdistancekc,w)-1,其中distancekc,w是從親屬網路中心kc到外部戰爭地點w的「直線距離」(以公里為單位)。W包括了1016年到1065年間北宋與西夏、遼之間的所有戰爭。這一指數隨著外部戰爭到親緣網路中心的距離越近而越高。與之類似,本文建構了親緣網路中心到國內民變距離的指標Σx∈R(1

+

distancekc,r)-1,其中distancekc,r表示的是從親屬網路中心到所有民變地點的距離。R包括了1016年到1065年間的所有起義。隨著民變地點到親緣網路中心的距離越近,該指數越高。

第七,本文測算的距離都是「直線距離」,沒有考慮地形因素。也許有人會指出,如果官員的親屬住在山區,那麼他們能藉助山地等天險進行防禦,無需依靠國家。因此,本文控制了地形的崎嶇指數,本文使用努恩和普嘠提供的小格數據計算了覆蓋官員親緣網路所有小格的平均地形的崎嶇指數。

第八,官員的家族歷史也十分重要。本文控制了官員父親是否通過科舉入仕這一變數。該變數也間接測量了官員父親的政治傾向,這是因為科舉考試形塑了父輩的政治觀念,且可能反過來影響他們兒子的親緣網路。本文也控制了官員父親的遷徙來測量其到原籍的距離。如上所示,官員父親的遷徙與官員親緣網路的地理分佈密切相關。這也是套索回歸模型選擇的唯一協變數。

在所有的回歸模型中,親緣網路的地方化程度與對變法的支持之間是負相關的,它們均在10%的統計水平上顯著。標準化回歸係數在-0.250到-0.433的範圍內變動,表明親緣網路的地方化程度每升高1個標準差,官員對變法支持的標準差就下降25%~43%。

總之,假設1在統計分析和穩健性檢驗中得到了有力的支持:官員對國家建設的支持與其親緣網路在地理上的擴展程度呈顯著的正相關關係。

▍結論

以往的研究將國家建設視為國家與社會間的競爭——國家逐漸取得了凌駕於社會組織之上的地位。在這一競爭當中,廣泛的親緣網路被視為現代國家的主要競爭者。然而,圍繞國家—親緣網路的競爭這一結論在很大程度上源自西歐國家的發展經驗。中世紀教會嚴禁同族內部的通婚、領養、一夫多妻制、納妾、離婚與再婚,削弱了親緣群體的力量。同時,就動員資源而言,頻繁且成本日趨昂貴的戰爭為領土國家創造了相比莊園等較小的社會單位的優勢。因此,國家最終取代了其社會競爭者的地位,成了壟斷者。

但是在西歐之外,複雜的親緣網路成了當地前現代社會的主導力量。中國國家的官僚化要領先歐洲1000多年,但在國家建設取得這些里程碑式的成就的同時,仍然維持了強大的親緣網路。本文考察了親緣網路的形式如何協調精英的激勵來推動國家建設,強調了推動國家發展的另一大驅動力量,這對傳統以歐洲為中心的國家建設研究文獻作出了補充。

數十年來,社會科學研究認為強國家在促進經濟發展、防止政治暴力與內戰、提供公共物品與服務等方面發揮著重要作用。福山指出,國家建設應是全球議程的當務之急。然而,許多發展中國家迄今都無法建設一個強國家,因為精英間的利益通常互相衝突,無法形成一個廣泛的聯盟來支持增強國家能力的改革。

當下國際社會提出的許多政策幹預主要是強化國家官僚制,建立一個「韋伯式的」國家。但是中國的經驗表明,社會結構會影響國家建設的軌跡。當精英嵌入地方化的社會關係時,他們更可能倚賴地方、私人組織來提供保護,從而更不可能支持一個強大的中央集權國家。這一經驗啟示我們,國家的脆弱性可能是一個社會問題,它不能單純地通過改革官僚制來加以解決。因此,國家建設工程應當超越官僚制改革,去關注與強國家相符的來自社會結構層面的激勵。