C刊何以难发?

——中国人文社会科学核心期刊论文发表的现状与困境分析

来源:原文刊载于《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2025年第2期

作者:徐剑 黄尤嘉;上海交通大学媒体与传播学院

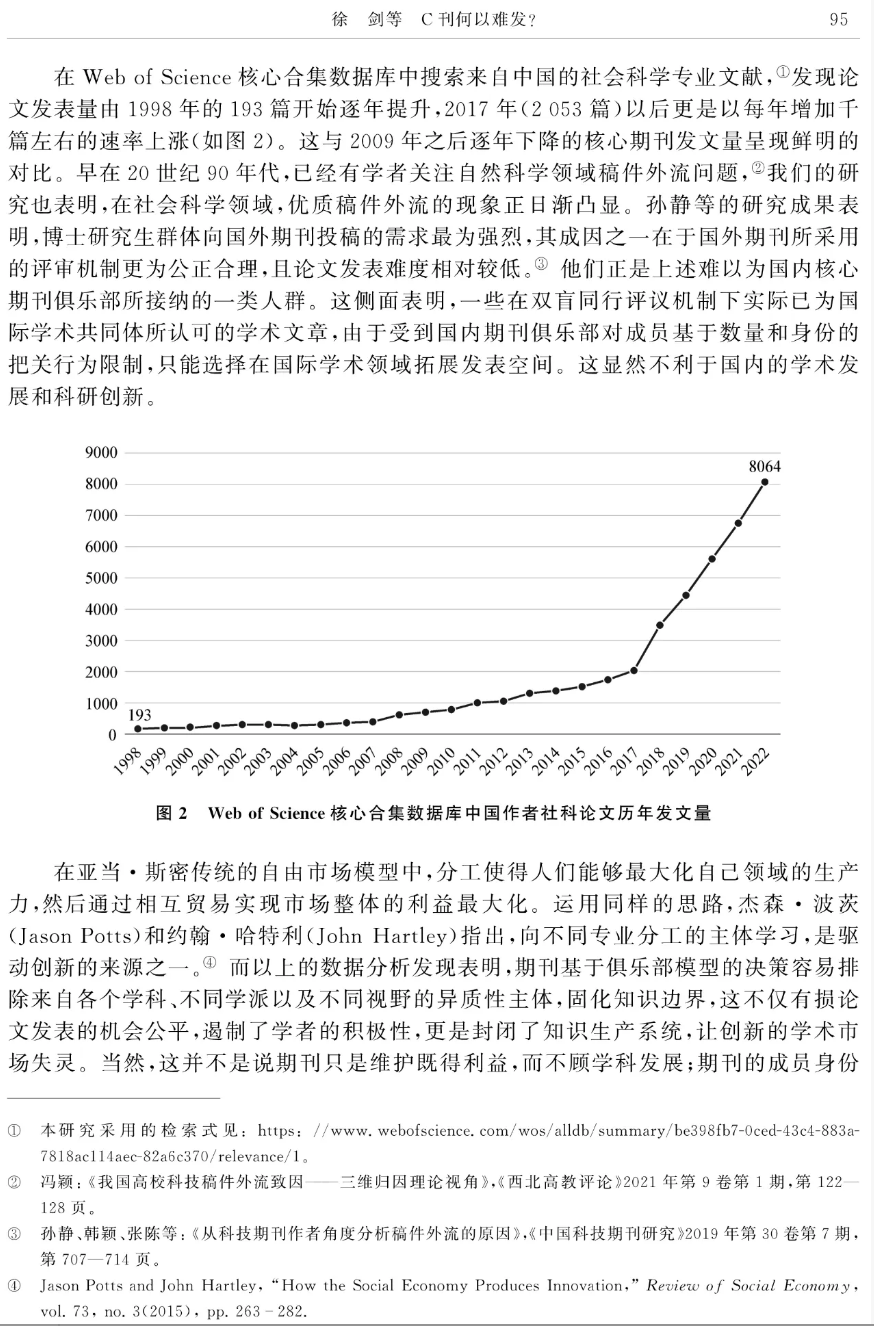

摘要:近年来,我国社会科学科研队伍不断扩大,但CSSCI来源期刊的发文总量却持续下滑。作者队伍的扩大并未带来学术生产的同步增长,如何解释这种背离?通过对历年来CSSCI来源期刊的发文数据分析发现:大多数CSSCI来源期刊论文刊载的特征数据可以用俱乐部模型来解释,即通过降低每期的发文总量、限制弱势主体发文等手段以调节影响因子、维护期刊竞争优势。这种群体性行为有助于维护CSSCI来源期刊“俱乐部”成员的共同利益,但随之的后果是,学术平台优势不突出、来自外学科领域或职称序列较低的作者在CSSCI来源期刊的学术发表中越来越处于边缘位置,最终对中国人文社会科学的整体学术创新生态带来巨大伤害。研究提出,人文社会科学学术出版同样要引入市场机制,允许更新鲜、多元的学术成果进入学术产品市场展开思想竞争,通过学术成果发表的机会公平,营造更具活力的市场创新环境。

论文目录

引言

一、分析框架及现状背景

(一)学术发表的市场模型和俱乐部模型

(二)期刊评价系统和评价体系的运作机制

二、实证研究

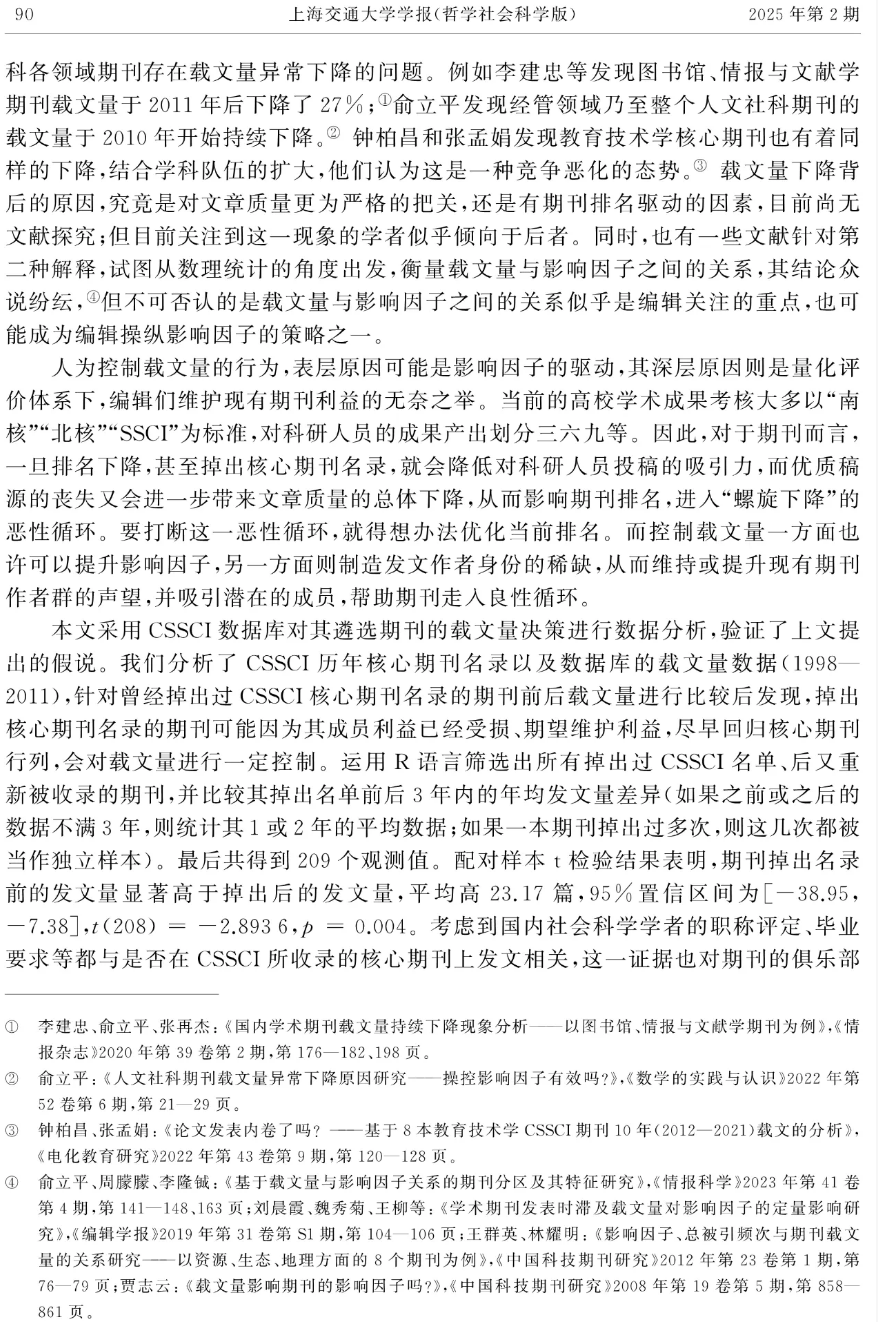

(一)数量控制:控制载文量以维持俱乐部利益

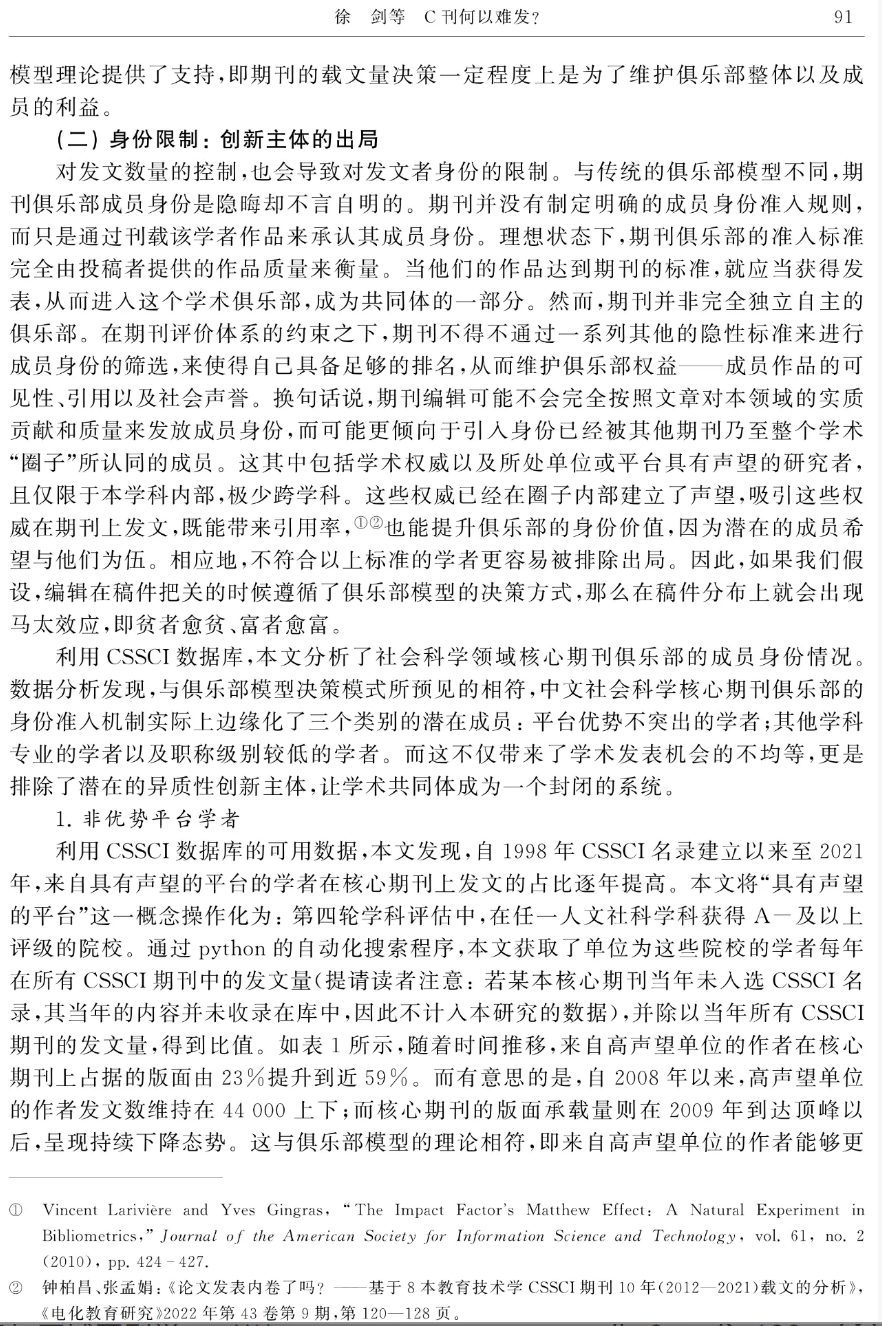

(二)身份限制:创新主体的出局

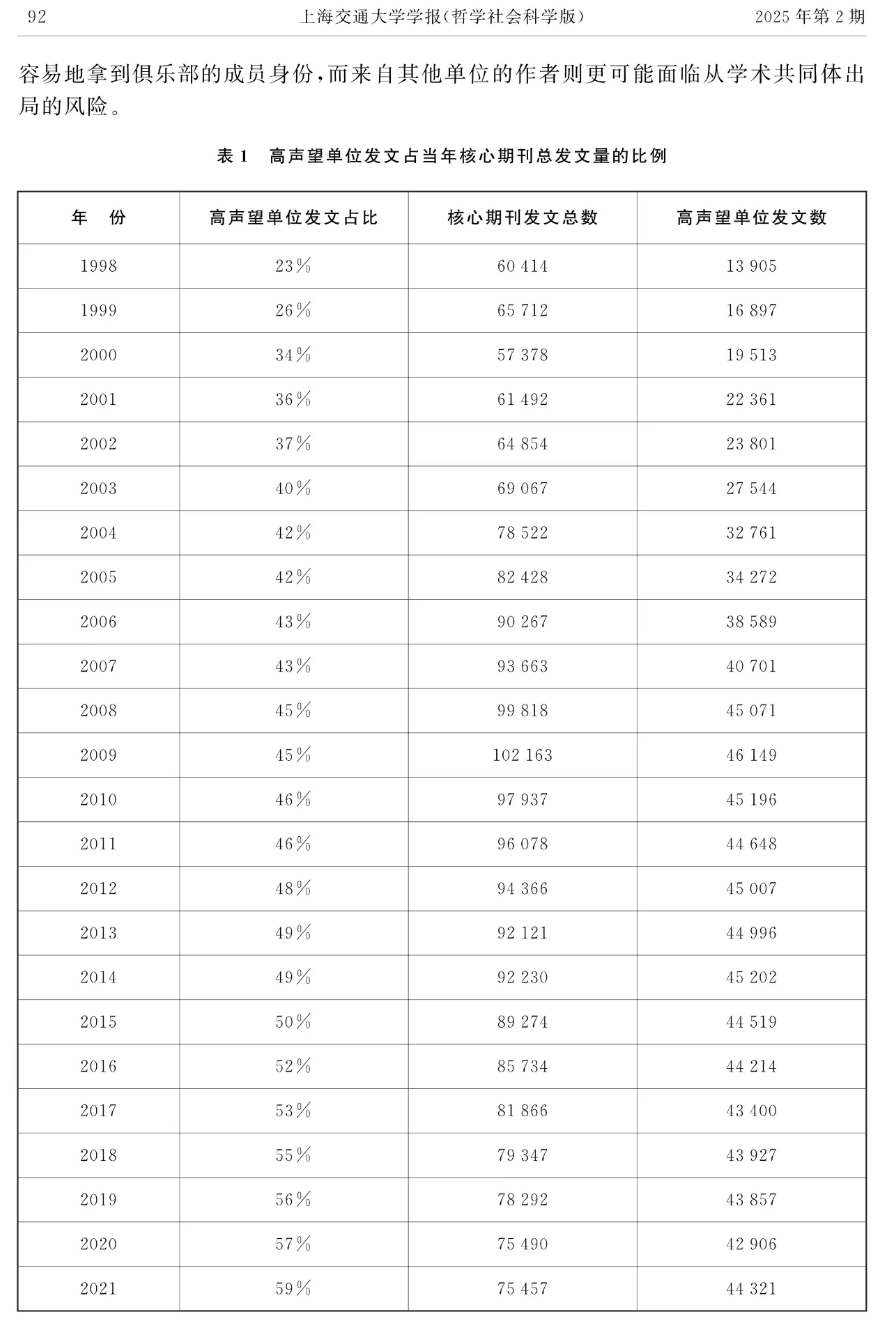

1.非优势平台学者

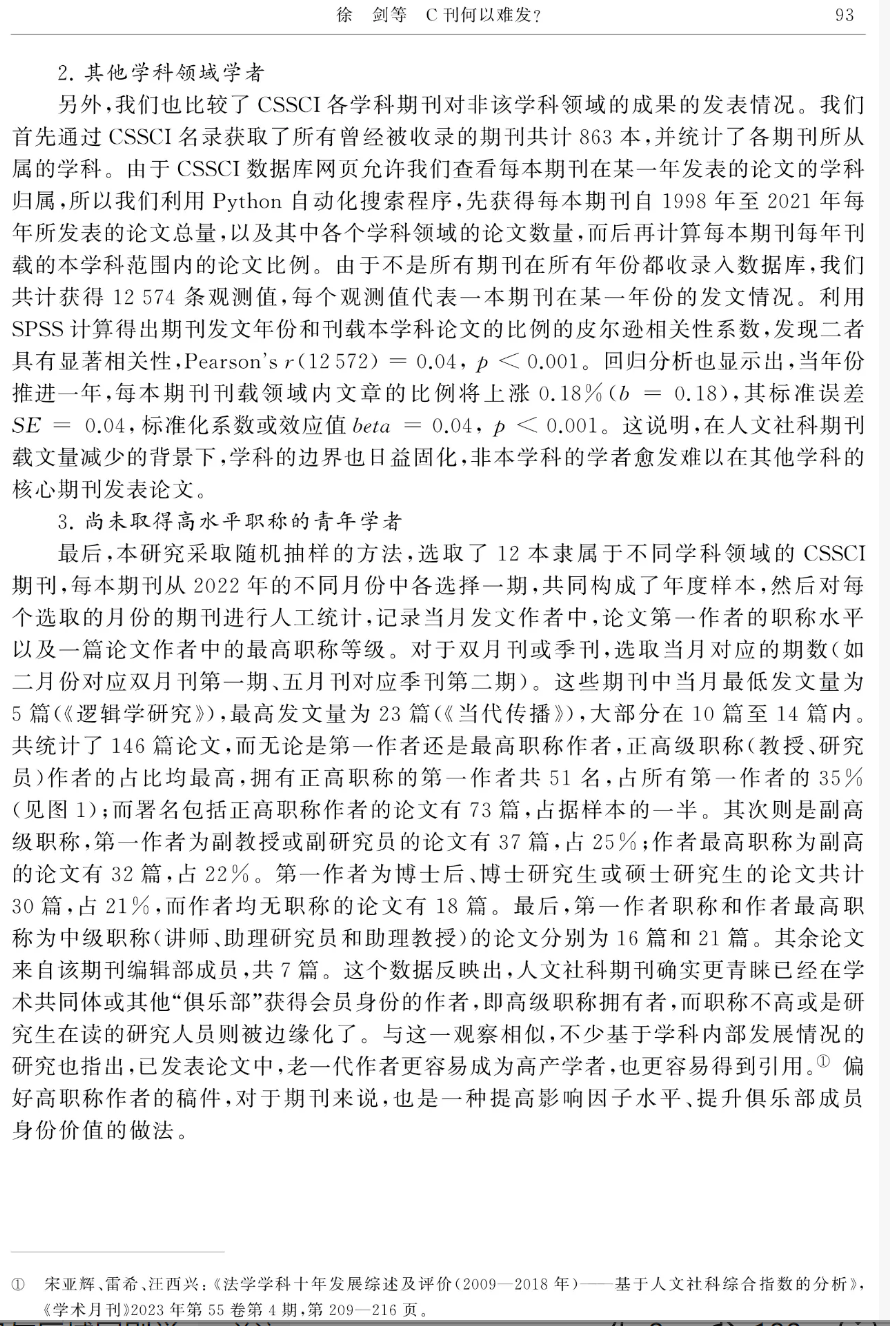

2.其他学科领域学者

3.尚未取得高水平职称的青年学者

(三)创新受制:稿件外流现象突出

三、讨论:引入自由竞争逻辑,建立共同评议体系

(一)改革评价体系,削弱期刊中心地位

(二)提高论文及数据可见性,营造开放科学环境

(三)完善同行评议制度,建立“共同体评议”体系

(四)迎接开放,鼓励学术共同体的自由竞争

随着每年教育研究人才不断扩充,博士毕业发表的压力、青椒职称晋升的压力愈加凸显,目光长远的作者为了在后期的职业晋升中占有绝对优势,已经开始为自己的职业规划做论文储备,提前布局。

发表C刊论文带来的好处很多,然而,学术写作却从来不是一件容易的事。它作为一种带着批判性思维的输出,需要你将学到的知识重新梳理归纳,做出深度的思考。

在撰写论文时,理论基础是不可缺少的一环。如果论文没有理论基础,论述会显得凌乱且缺乏逻辑。