提振消费,被中央列为2025年首要任务。这不仅是短期目标,更是中国经济从生产型社会向消费型社会伟大转型的重要里程碑,是一次高瞻远瞩的战略抉择

自1978年改革开放以来,中国逐步形成了以投资驱动为鲜明特征的独特增长路径,这一路径在2008年次贷危机后被进一步强化。虽然这一模式曾经发挥了重要作用,造就了世界一流的基础设施和房地产市场的繁荣,然而其可持续性日益遭遇挑战:产能庞大导致激烈的内卷,债务占GDP比重持续偏高,一些地方偿债压力凸显,房地产日益泡沫化并加剧社会阶层固化......

经过长期的探索和实践检验,到目前为止,绝大部分学者已经达成共识:提振消费是当前和今后一段时期宏观政策的核心任务。

然而,这样一场宏大的变革与转型,必然会遭遇利益和观念的激烈碰撞。学术界也不例外。

消费!消费!消费!

最近,香港科技大学教授金刻羽的观点可谓说出了大部分人的心声。金刻羽指出:

——中国可大谈科技优势、人工智能以及所有相关话题,但除非中国成为消费大国,否则它永远不会成为富裕国家,像韩国和日本等就实现这样的转型。从全世界来看,富裕国家都是消费大国、幸福大国,都是相对公平公正的大国。没有一个国家靠只注重生产,不注重分配,贫富差距过大而走上富裕国家的。

——中国在政经方面,仍以生产为导向,一切围绕着技术、竞争力与生产。在讨论刺激政策从供给导向,转向需求导向时,如果地方政府之间的竞争,能将消费作为衡量成功的标准之一,那就太棒了。这是中国真正从旧产业向新产业转型的方向。

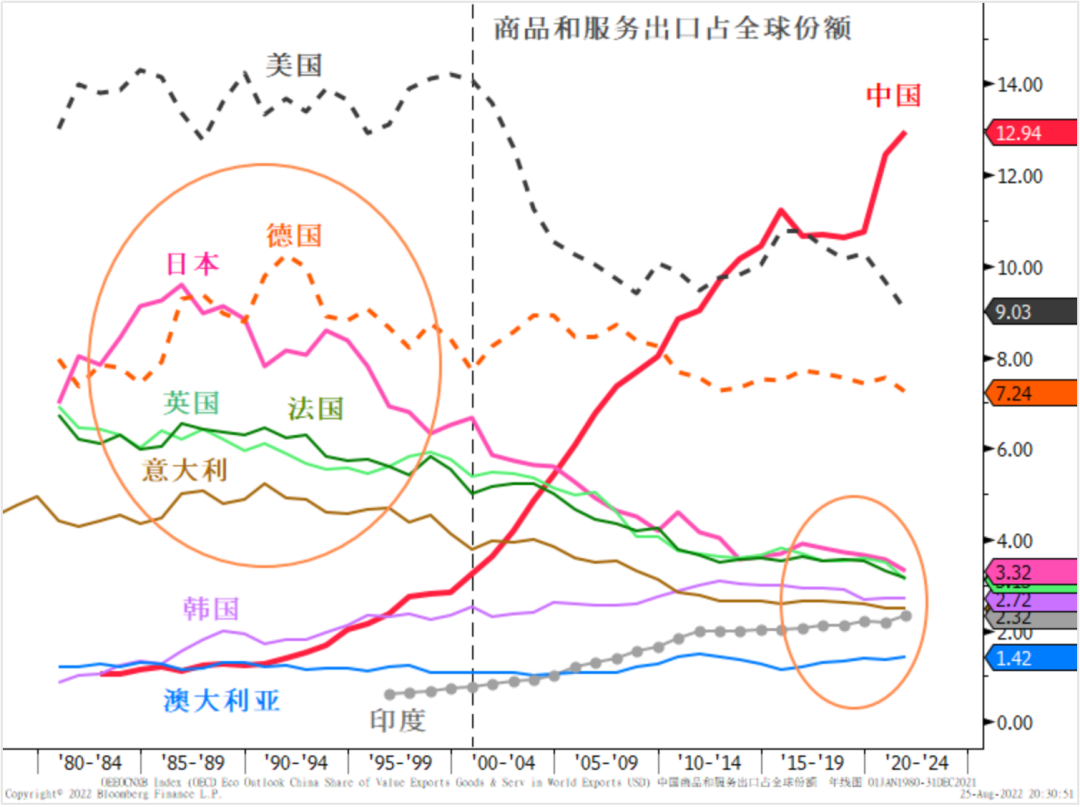

——中国必须转型为消费大国的另一原因——给其他国家一个机会,成为全球供应链的参与者。中国产品不断出口外销,其实是中国面对的大问题。不仅是与美国之间,而是与世界其他国家之间的问题,涉及的不是效率,而是与他国的和谐问题,这关乎中国给其他国家机会,让他国也能成为全球供应链及各个行业的参与者。

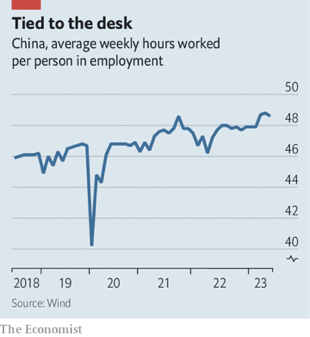

——消费的前提是要有工作。就业机会就在服务业,但目前中国的服务业仅聘用约47%的劳动力,仅占GDP的五成左右,应进一步开放服务业领域。中国年轻一代都在关注消费,希望取得工作与生活平衡,他们创造新颖的消费方式,带动发展在地经济,而不是进入工厂。我们必须给他们机会。让他们有更好的收入,同时支持消费,反过来去促进新科技的应用,在本地层面创造越来越多的机会。现在的主要的机会在二三线城市,有大量的人才正回到这些地区来享受新的机会,这种反潮意味着中国会有内在的动力。

善哉,金刻羽!

余永定的“基础设施拉动论”

但也有一部分学者仍坚持认为投资才是政策发力点,甚至反对消费拉动这种说法。这种说法依旧是“凯恩斯主义”的经典思路,而脱离了中国经济现阶段的基本现实。

余永定是后一观点的代表人物之一。之前大力提倡投资拉动的是林毅夫,笔者多次撰文进行批驳。

余永定是我很尊重的学术前辈:中国社科院学部委员,牛津大学博士,曾任央行货币政策委员会委员,是金融领域的资深大咖。

但是投资vs消费之争,攸关中国的国运。为此,笔者不得不冒犯余永定老师。

先看看余永定老师的核心观点:

——发放消费券的主张在逻辑上是自洽的。发钱或消费券之类的办法可以使收入暂时增加,但这一作用的实际效果与可持续性仍然存疑。“以旧换新”政策同发放消费券的性质接近,肯定对刺激消费会起到积极作用。但是这种政策的效果有多大值得进一步研究。不仅如此,“以旧换新”还是一种产业政策,产业政策可能带来的负面影响也必须注意。

——为了避免“要增加收入就要增加消费,为了增加消费就要增加收入”的循环论证,我们必须找到一个“第一推动力”。这个第一推动力只能是由政府提供融资的基础设施投资。一笔基础设施投资会立即产生等量收入,这笔收入随即通过新的投资和消费又会产生派生收入。通过增加基础设施投资启动消费不仅可能比通过发放消费券等方式更为有效,而且还将提高潜在经济增长速度。

——在中国的特定制度环境下,基础设施投资是一个宏观调控当局可以直接控制的政策变量,除了在当前能弥补总需求不足,还能提高中国潜在经济增速。

——反对政府通过提高基础设施投资增速促进经济增长的一个重要“理由”是,中国基础设施“接近饱和”。这种观点值得商榷。CF40研究团队测算,未来5年中国至少还有约31万亿的增量公共投资空间。某权威研究机构的一份报告指出,仅城市地下管道排水系统所需的基础设施投资资金就高达4.5万亿元。

——鉴于2025年中国面对的严峻外部挑战,中国财政政策的扩张力度是否已经足够大似乎还有讨论的余地。在“十五五规划”期间,政府是否可以安排一些同当年执行四万亿刺激计划时期类似的大项目。例如,进一步推进“西部大开发战略”,沿河西走廊向中亚进一步开展大规模基础设施投资,并建立相应的经济走廊。在西部存在大量的可投资领域。像这样一举多得的基础设施投资现在不做更待何时?我们期待发改委尽快推出“十五五规划”期间的项目清单。

说实在的,余永定老师的观点并不新奇,属于标准的“凯恩斯主义”思路。

我为什么反对余老师的观点:

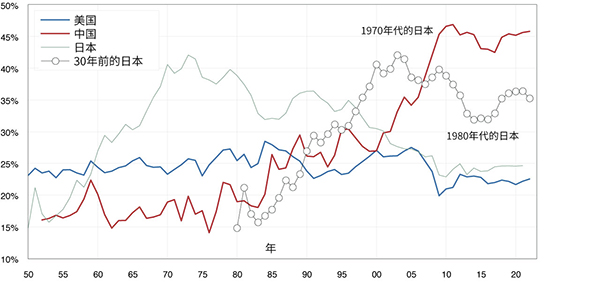

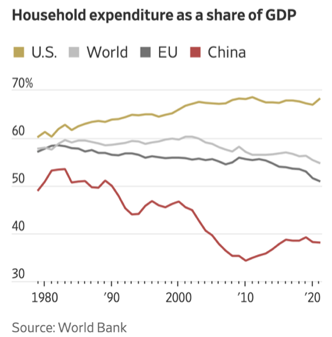

1、从数据上看,中国投资率过高、消费率过低,这是客观事实。高投资必然导致高产能,长此以往产能过剩就不可避免,这是当前很多行业出现严重内卷的根源。这一问题在2008年次贷危机前就出现了,但因为彼时出口需求强劲,产能过大问题并未引起足够的重视。最近几年,在贸易依存度逐年降低的情况下,国内产能过大带来的问题已经充分显现。

2、余老师逻辑的根本缺陷在于:他认为要靠增加投资去创造居民收入,基础设施投资是第一推动力。这是认知是明显错误的。投资虽然可以间接创造居民收入,但更会扩大产能,属于供给侧的刺激。如果按照余老师的逻辑,就无法解释为什么过去20年中国的投资率如此高而居民收入占比却持续下滑的事实。事实上,基础设施投资属于“资本密集型”,对就业带动作用很低。真正可以拉动就业的是服务业投资。因此,如果将基础设施投资作为第一推动力,产能过剩只会变得雪上加霜。指望靠刺激投资来消除产能过剩,这无疑是南辕北辙。

3、在生产能力显然过剩的情况下,消费刺激才是第一推动力。原因很简单,刺激消费,才能帮助企业把产品卖出去,企业才有利润,才会给员工加薪而不是裁员降薪。

4、一些人认为只有投资才能创造价值,消费不创造价值,这种观点错得离谱。例如,林毅夫曾经说:

——消费当然重要,但消费增长的前提是收入水平不断增长,收入水平不断增长的前提是劳动生产力水平不断提高,它的前提又是技术不断创新,产业不断升级,基础设施不断完善。这些的前提又是什么,都是投资。

——过分强调消费,就是没有分析我们目前所处的阶段特性。如果接受国外那些理论,让中国必须以消费为主,这是公然要求中国陷入危机。现在发生危机的国家多是过多消费造成的,从来没有看到一个投资过多而造成危机的国家。

其实相反,消费才是社会大循环的最关键一环。在生产、交换、分配、消费的循环中,消费才是最难、最关键的。生产出再多的产品,卖不掉都是白搭。马克思在《政治经济学批判》和《资本论·政治经济学批判》中提出“商品的惊险的跳跃”——生产出产品最多只是成功的第一步,销售出产品从而使商品转换成货币才是更为关键的一步。马克思在研究资本主义早期经济危机时就指出,资本家将利润用于扩大再生产,而工人因为收入低而缺乏消费能力,最终导致产能过剩的经济危机。马克思在《资本论》中对资本主义经济危机的研究发现,生产过剩是经济危机的实质和最基本的特征。这种生产过剩并不是绝对过剩,而是相对过剩。也就是说,生产出来的商品并不是超过了社会的需要,而只是超过了劳动群众有支付能力的需求。林毅夫说“从来没有看到一个投资过多而造成危机的国家”,这真是荒唐。

大经济学家凯恩斯也说,“消费是一种美德”。他讲了一则古老的寓言:有一窝蜜蜂原本十分繁荣兴隆,每只蜜蜂都整天大吃大喝。后来一个哲人教导它们说,不能如此挥霍浪费,应该厉行节约。蜜蜂们听了哲人的话,觉得很有道理,于是迅速贯彻落实,个个争当节约模范。但结果出乎预料,整个蜂群从此迅速衰败下去,一蹶不振了。凯恩斯指出:

——消费的变动会引起国民收入同方向变动,储蓄的变动会引起国民收入反方向变动。增加储蓄会减少国民收入,使经济衰退,是恶的;而减少储蓄会增加国民收入,使经济繁荣,是好的,这种矛盾被称为“节约悖论“。

5、消费不足才是当前真正的堵点。2012-2015年,中国也出现过一次比较严重的产能过剩,但在当时消费并未遭遇外部冲击,这是与当前情况最大的区别。因此,2015年化解失衡主要是从供给侧发力(去产能)。但这一次完全不同,在过去几年,居民收入和消费受到了外部强冲击,这是本轮产能过剩的突出特征:1)疫情冲击;2)房价下跌导致的财富缩水;3)民间投资下滑导致的就业和收入预期不稳。因此,当前稳经济的要害是从消费发力而非投资,这是秃子头上的虱子。

6、诚然,中国还存在投资空间,例如城市基础设施、与AI相关的新基础设施等等。但给定有限的财政资源,鱼与熊掌不可兼得,那么当前“消费”与“基础设施”之间如何选择?当然是消费,因为这个问题更紧迫、更具全局性。

7、有人说,消费不需要刺激。这话不全对。从长期来看,消费主要取决于收入水平。但就短期而言,考虑到过去几年消费遭遇的“超强冲击”,眼下很有必要通过大规模发放消费券的方式进行“快速修复”,否则“疤痕效应”就会长期持续。笔者提倡一次性发放10万亿消费券,这不是刺激,而是必要且合理的补偿和修复。

8、有人说,政府发消费券,羊毛出在羊身上,有何意义?很有意义!如果不进行必要的补偿,消费者出于安全动机就会“节衣缩食”,进而引发经济的收缩循环;如果在短期内进行大规模的消费券补偿,就可以显著提振消费热情,进而打破“收缩循环”。在市场缺乏信心的情况下,政府创造需求,这是宏观经济学的基本原理。

为什么投资拉动论经久不衰?

投资拉动论属于凯恩斯主义的典型主张。这一观念之所以经久不衰,有深刻的原因:

1、投资容易抓、见效快。例如,建一个钢铁厂可能就投资几百亿,GDP立马就又了。凯恩斯有句名言:in the long run, we are all dead。他的意思是说,人的行为容易短期化。官员受任期的影响,行为短期化的动机极为强大,这是官员热衷于搞投资、上项目的根本原因。

2、官员容易追求政绩、形象,机场、地铁、开发区、房地产更容易被上级领导看到,从而有利于仕途。已经落马的李再勇在2013年到2017年担任六盘水市委书记期间,推动兴建了23个旅游项目,其中有16个项目已被贵州省列入低效闲置项目。李再勇主政六盘水的三年多里,当地新增债务达1500亿余元,从2013年到2017年债务增长率超300%。李再勇坦承,“认为离中管干部只有最后一步了,希望搞一些大手笔、大动作,搞一点大动静,这样才能够引起上级的关注,所以说还是自己的私心。”

3、虽然中央一再强调树立正确的政绩观,但GDP和税收依然是地方官员最为看重的“考核硬指标”。只有大幅度改变官员考核机制,以实实在在的奖惩作为牵引,才能最终推动观念和行为的转变。

4、官员喜欢“抓手”,搞投资项目最容易找到抓手,这意味着权力和利益。如果促消费,例如每人发1万元消费券,等于把资金的支配权从官员转移到了公众手中。显然,官员对促消费所带来的“资金支配权转移”是会有抵触心理的。

促消费的政策建议

促消费,需要短中长期结合,从收入、社会保障、预期等多个角度综合发力:

1、在短期内,以10万亿消费券弥补过去几年消费承受的冲击波,快速修复疤痕效应,很有必要;

2、以更大的力度促进房地产止跌回稳,是稳消费的重要一环;

3、大力深化体制机制改革,释放更多改革红利,打破玻璃门、弹簧门、旋转门,促进消费创新,进而创造更多增长和就业机会;

4、抓住《民营经济促进法》出台的契机,大力度清理整顿针对民企的趋利性执法、拖欠账款等问题,快速修复民企信心;

5、将政府财政支出的重点,从基建投资转向民生(社会保障、教育、养老、医疗),构建更高水平的社会安全网,破除消费者的后顾之忧。中国的社保支出占GDP的比重不到4%,加上社保基金支出也只有10%左右,成熟市场国家的平均占比在18%左右,高的国家能达到20%以上;

6、破除996文化、增加公共假期、促进灵活休假,让民众有更多的时间去消费;

7、开征遗产税,缩小贫富差距;

8、推动经济增长方式的转型,从资本密集型向人力资本密集型转变,大力发展服务业、创新产业。

9、企业家应有福特式的大格局,善待员工就是创造客户