享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

图源:中国科学院学部网站(经处理)

杨振宁,物理学家,中国科学院院士。清华大学高等研究院名誉院长、教授;香港中文大学博文讲座教授。

1922年出生于安徽合肥。1942年毕业于西南联合大学,1944年获清华大学硕士学位,1948年获芝加哥大学博士学位。1949年加入普林斯顿高等研究院,1952年任永久研究员,1955年任教授;1966-1999年任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授,并担任理论物理研究所(现名为杨振宁理论物理研究所)首任所长;1986年起担任香港中文大学博文讲座教授;1997年起任清华大学高等研究中心(现名为高等研究院)名誉主任,1999年起任清华大学教授。

主要研究方向包括:粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理。与米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场论”,奠定了后来粒子物理标准模型的基础,被认为是现代物理学的基石之一,是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一。与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖。发现了一维量子多体问题的关键方程式“杨-巴克斯特方程”,开辟了统计物理和量子群等物理和数学研究的新方向。

除诺贝尔奖外,曾获拉姆福德奖、美国国家科学奖章、本杰明·富兰克林奖章、科学成就鲍尔奖、阿尔伯特·爱因斯坦奖章、玻戈留玻夫奖、拉尔斯·昂萨格奖、费萨尔国王国际科学奖和首届中国国际科技合作奖、求是终身成就奖等。是美国国家科学院、美国艺术与科学院、俄罗斯科学院、英国皇家学会、日本学士院等十余个国家和地区学术机构的外籍院士或名誉院士。1997年,由中国科学院紫金山天文台发现的一颗国际编号为3421号的小行星,正式命名为“杨振宁星”。著有《杨振宁论文选集》《杨振宁文集》《曙光集》《晨曦集》等。发表论文约300篇。

12岁立志要拿诺贝尔奖

1929年,杨振宁父亲杨武之被聘为清华大学数学系教授,杨振宁便随父母北上,搬进了清华园。

12岁时,杨振宁在学校图书馆看到一本名为《神秘的宇宙》的书,他被书中所讲的奇妙的宇宙和最新的研究成果所吸引,回家竟对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”23年后,一句童真的“狂言”成为了现实。

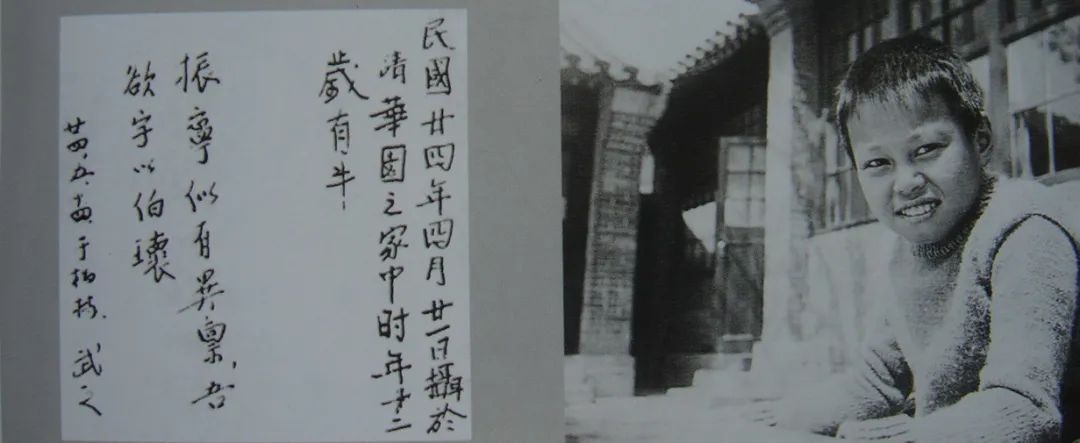

1935年摄于清华园西院11号杨家院中。远在柏林念子心切的杨武之在照片背后写下:振宁似有异禀,吾欲字其伯瓌。图源:清华大学官微

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,北京大学、清华大学和南开大学南迁来到昆明,组成西南联合大学。此时,杨振宁也随父母迁到了昆明。

在父亲的鼓励和支持下,高二时,杨振宁以同等学力考取了西南联合大学,这一年,他只有16岁。著名翻译学家许渊冲说,杨振宁是西南联大成绩最好的学生。英文考试杨振宁考第一,得80分;许渊冲考第二,得79分。此外,杨振宁物理考100分,微积分能得99分。

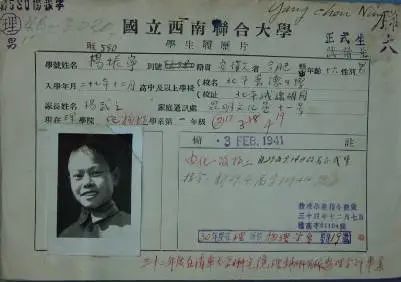

杨振宁在西南联大履历表。图源:清华大学官微

1944年,杨振宁以88.28的优秀成绩取得清华大学物理系硕士学位。此时,杨振宁也顺利被清华大学录取为第六届留美公费生。这一年,杨振宁22岁。

杨振宁被清华大学录取为第六届留美公费生的珍贵档案。图源:CCTV国家记忆

1945年8月28日,杨振宁远赴美国求学,走向更加广阔的天地。

在芝加哥大学,杨振宁一开始想做实验,因为他觉得实验技能对他将来回国后更有用。然而杨振宁逐渐发觉,尽管自己懂得很多物理知识,但似乎在实验方面并不擅长。

在美国著名理论物理学家泰勒的建议下,杨振宁后来便轻装上阵,走上理论物理学之路。

杨振宁与泰勒。图源:CCTV国家记忆

芝加哥大学博士毕业后,杨振宁在科学家费米和泰勒的推荐下,去往普林斯顿高等研究所做博士后,还与仰慕已久的爱因斯坦成为同事。

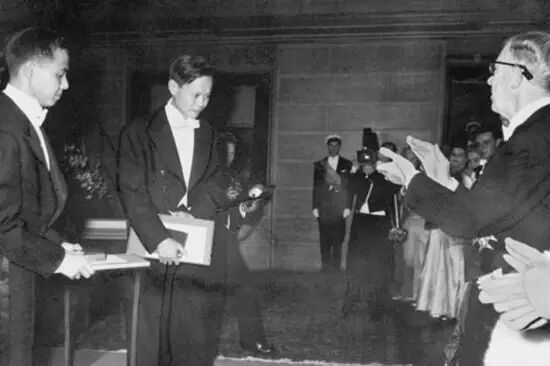

1957年,因提出弱相互作用中宇称不守恒原理,杨振宁与李政道一起获得诺贝尔物理学奖。获奖时,他只有35岁。

1957年,中国物理学家李政道(左)、杨振宁(中)接受诺贝尔物理学奖。图源:环球时报

杨振宁在许多场合公开评价自己最重大的成就是,帮助中国人克服了觉得自己不如人的心理。

在当时的条件下,邓稼先站出来说,中国人也可以造原子弹;杨振宁站出来说,中国人也可以获得诺贝尔奖。这给中国人带来的精神冲击是突破性的。

杨振宁与清华:四分之一世纪的高研情

杨振宁是新中国成立后第一位回国访问的顶尖科学家,晚年放弃美国国籍回清华任教。

图片

2004年9月13日,82岁的杨振宁在清华大学第六教学楼为100多位大一新生讲授《普通物理》。图源:清华大学官微

1996年,杨振宁接到清华大学的邀请。清华大学计划参考美国普林斯顿高等研究院模式,创建清华大学高等研究中心,想邀杨振宁协助创建。杨振宁说:“我小时候在清华园长大的,这个要求我当然必须答应。”

1997年6月2日,清华大学高等研究中心正式成立。次年6月,杨振宁从时任清华校长王大中手中接过聘书,成为高等研究中心名誉主任、清华大学教授。在聘任仪式上,他动情地说:“我从小在清华园中长大,对园中的一草一木都有深厚的感情。我愿在有生之年尽力帮助清华大学发展,尤其是使清华大学的理科重新建立起来。”

杨振宁(右一)从时任清华校长王大中手中接过清华大学聘书

为解决经费问题,他东驰西骋、多方游说,在香港注册成立“清华大学高等研究中心基金会有限公司”,在美国成立“清华北美教育基金会”,以基金会的形式为中心募集更多资金,并带头捐出自己的全部工资。

在他的力邀和影响下,林家翘、姚期智、翁征宇、王小云、张首晟……一位位世界级科学家加盟清华高等研究院,使其迅速成为学术界一颗令人瞩目的新星,一系列链式反应吸引着越来越多优秀学者选择落脚于此,让杨振宁在清华建立一个纯粹、自由的学术殿堂的梦想渐渐变得触手可及。

2003年底,杨振宁回国定居清华园,他将住宅命名为“归根居”,并写下诗句“耄耋新事业,东篱归根翁。”

1929年,杨振宁住进清华园时才7岁,2003年,他再度住进清华园时,已经81岁。他人生的起点在清华的科学馆,这栋建于1918年的砖红色欧式小楼从正门进来,左手第三间,是他父亲杨武之曾经的办公室。现在,这里是清华大学高等研究院所在地。

清华大学科学馆。图源:清华大学官微

2007年,高研院从理科楼搬过来时,杨振宁很高兴,这里是中国近代高等教育的开端,也见证了清华和一位中国知识分子的百年。

“杨先生为祖国做了很多事,只是他自己不愿意说”

在杨振宁百岁寿辰之时,商务印书馆推出了《我知道的杨振宁》。该书作者是南开大学的葛墨林院士,葛墨林说,“杨先生为祖国做了很多事,只是他自己不愿意说,很多人并不知道,我希望通过这本书让更多人了解他的爱国精神。”

1987年,葛墨林(左)与杨振宁先生(右)在南开大学合影。图片选自《我知道的杨振宁》

杨振宁曾说:“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。”杨振宁一直牢记父亲杨武之教授“有生应感国恩宏”的嘱托,始终拥有浓浓的家国情怀和拳拳的赤子之心。

1978年3月,在杨振宁等人的倡导下,中科大创建首期少年班。

1980年,杨振宁在纽约州立大学石溪分校发起成立“与中国学术交流委员会”,资助中国学者去该校进修。

1983年12月28日,杨振宁向邓小平建议:“国外认为,搞软件15—18岁较有利。”由此,科大少年班设立了计算机软件专业。

1984—1986年,杨振宁倡议的“亿利达青少年发明奖”“吴健雄物理奖”和“陈省身数学奖”相继成立。杨振宁在90岁的年纪,依然在给本科生上课……

从设立交流基金支持中国学者去海外学术交流,到将国内学者优秀成果介绍出去、扩大中国物理学的国际影响;从创建南开理论物理研究所、清华高研院以推动科技人才培养,到出任三项科技奖励基金评审、亲力亲为;从组织国际学术会议推动中国物理国际化,到全国各地授课演讲勉励青年学子,为祖国科研、教育事业贡献力量贯穿了杨振宁的一生。