如果从亚当·斯密(Adam Smith)算起,经济学在两百余年的演进中,大致经历了五代关于增长的思想范式:

1️、投入增长理论(Input-based Growth)——

以哈罗德(Roy F. Harrod)与多马(Evsey D. Domar)为代表,强调资本与劳动的积累,认为增长主要来自要素投入。

2️、创新增长理论(Innovation-driven Growth)——

以索洛(Robert M. Solow)与罗默(Paul M. Romer)为代表,揭示技术进步与知识积累才是长期增长的关键源泉。

3️、结构增长理论(Structural Growth)——

以刘易斯(W. Arthur Lewis)与库兹涅茨(Simon Kuznets)为代表,关注产业结构转移、城乡劳动力流动与收入分配的动态演化。

4️、制度增长理论(Institutional Growth)——

以诺斯(Douglass C. North)与阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)为代表,强调产权、法治、包容性政治与经济制度对长期增长的决定性作用。

5️、文明性增长理论(Civilizational Growth)——

以哈耶克(Friedrich A. Hayek)、科斯(Ronald H. Coase)与莫基尔(Joel Mokyr)为代表,他们把增长问题从经济层面提升到文明层面,揭示出市场、制度与思想之间的深层互动——增长不只是财富的积累,更是文明自我发现的过程。

因此,在20世纪的经济思想史上,哈耶克(Hayek)—科斯(Coase)—莫基尔(Mokyr)构成了一条关于经济增长思想演化的黄金链条:

从市场机制到制度机制,再到文明机制——人类通过自由竞争与思想市场,在有限理性中不断发现真理、修正错误、走向成熟。

他们的核心贡献,不仅在于解释“经济如何增长”,更在于揭示文明如何通过市场机制发现真理、生成秩序、实现创新,他们的智慧对今天的中国格外新鲜,也格外重要。

一、哈耶克:市场是发现知识的机制

哈耶克(1899–1992)是奥地利学派的代表人物,他在《社会中的知识运用》中提出划时代的洞见:

“知识从未集中于一个头脑之中。”

《知识在社会中的运用》哈耶克

[1]

在他看来,市场的真正价值不在于分配,而在于发现。

每一次交易,都是信息的交流;

每一个价格,都是知识的符号。

通过自由竞争,社会能够在无人计划的情况下整合分散知识、修正错误、发现更优的秩序。

这意味着,市场不仅是经济机制,更是文明的认知机制。

它让社会得以在没有全知者的前提下,仍能接近真理。

哈耶克称之为“自发秩序”(spontaneous order):

自由竞争是人类有限理性与上帝秩序之间的桥梁。

二、科斯:制度是市场运作的容器

罗纳德·科斯(1910–2013)并不是奥地利学派,但他的思想无缝继承并拓展了哈耶克的思想。

他指出,市场交易并非无成本进行,而是受制于制度结构。

产权是否明晰、规则是否公正、思想是否自由——这些决定了社会能否有效发现真理与创造价值。

是在 1937 年与 1960 年先后通过《企业的性质》(The Nature of the Firm)和《社会成本问题》(The Problem of Social Cost),将“交易成本(transaction cost)”这一核心概念引入经济分析,从而揭示市场与制度之间的边界。

此后,在 1970 年代,他开始进一步思考市场之外更深层的竞争形式——即“思想市场(Market for Ideas)”,主张思想也应像商品一样在自由竞争中被发现与淘汰,与此同时,需要建立有效的制度来保障思想市场的有效性。

科斯-论文《商品市场与思想市场》

[2]

而在他晚年(2012 年),通过与王宁(Ning Wang)合著的《变革中国:市场经济的中国之路》(How China Became Capitalist),科斯将这一思想推向更高层次,明确提出:

“经济市场的繁荣,必须以思想市场的繁荣为前提。”

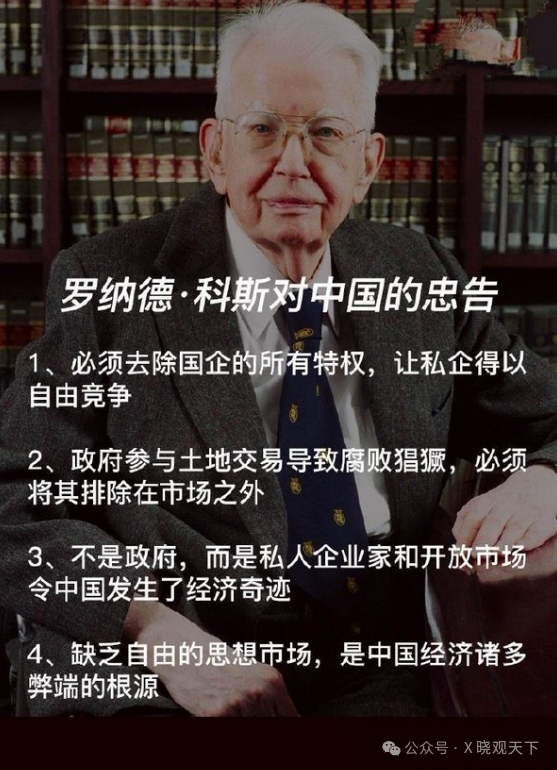

他特别提醒甚至警告中国:

如果思想竞争受限、学术与公共讨论空间受压,则制度创新与经济增长都将停滞。

科斯の忠告

[3]

这可视为他一生关于市场、制度与文明演化思想的最终总结。

科斯敏锐地看到,思想也有交易成本。

如果社会压制不同声音,思想无法自由交换,那么制度创新就会枯竭,经济增长最终停滞。

在此意义上,思想市场是制度创新的母体,它决定了一个国家能否在错误中自我纠正、在竞争中持续成长。

三、莫基尔:思想市场是文明性增长的引擎

经济史学家乔尔·莫基尔(1946– )则把哈耶克与科斯的洞见提升到文明史层面。

他在《增长的文化》中提出:

“西欧的奇迹,不是资本的胜利,而是思想的胜利。”

在中世纪末的欧洲,政治的分散与思想的自由,让科学家、哲学家和工匠能够在跨国竞争中不断创新。

一地的异端,在另一地成为先驱;

一国的禁令,催生另一国的革命。

这便形成了一个跨地域、跨制度的“思想市场”。

正是这种思想的自由竞争,孕育了科学革命与工业革命,使西方世界从“财富增长”进入“文明性增长”。

四、思想的递进:从市场到文明

• 哈耶克告诉我们:市场能发现有效的知识;

• 科斯告诉我们:制度能保障有效的思想市场;

• 莫基尔告诉我们:思想市场、有效知识能推动文明性经济增长。

这三位诺贝尔思想家共同揭示了一条文明演化的路径:

1. 经济层面:市场机制发现真理真知;

2. 制度层面:思想竞争发现社会规则;

3. 文明层面:信仰文化尊重生命自由。

因此,市场不只是经济学的主题,更是文明秩序的“发现机制”。

它让社会透过自由、开放、竞争,在有限中逼近无限,在试错中走向成熟,在自由中孕育秩序。

结语

中国的改革开放,始于一个哲学性的命题:

“什么是检验真理的唯一标准?”

当时的答案是:“实践是检验真理的唯一标准。”

这句话在历史上具有划时代意义——它回答了“谁来检验真理”的问题(the who),从而打破了个人崇拜,解放了思想。

在那个语境中,它是必要的、也是勇敢的、重要的。

然而,从保守主义的角度来看,这一回答并不完整。

正如刘军宁所指出的:

“真理才是检验实践的唯一标准。”

换言之,实践固然重要,但若无真理的引导,实践可能偏离、甚至误入歧途。

同时,“实践标准”也没有回答另一个更深的问题:

实践“如何来检验真理?”(the how)

因此,改开在很大程度上停留于“摸着石头过河”的层面——经验性、渐进性,却缺乏制度与理论的自觉。

今天,凭借哈耶克、科斯、与莫基尔几代人积累的智慧,我们完全能够补上这块文明拼图,那就是:

“市场是发现真理的唯一机制,思想市场则是文明成长的根源机制。”

哈耶克告诉我们,市场能发现分散的知识;

科斯告诉我们,制度能保障市场的秩序;

莫基尔告诉我们,思想能推动文明的演化。

free speech

[4]

一个国家能否持续创新并实现经济长期增长与繁荣,不取决于它拥有多少资源,而取决于它是否拥有一个自由发现真理的制度环境。

因为真理从不属于某个人、某政党或某机构,而属于那个让思想自由竞争、让错误得以纠正的文明秩序。

这,才是文明转化与持久增长的根本密码,也是中国文明转型,保障经济继续繁荣的关键课题。