摘 要

從西方的眼光來看,普遍認為中國的工業化已經有了相當大的成果,但是一般也感覺到,如果從社會文化的層面來看,中國現代化的文化轉型似乎還未臻完成。另一方面,自上世紀末以來,以文化為主流價值的「軟權力」在國際社會正受到關注,不管是在經濟領域、政治領域或社會領域的競逐,各主要國家都試圖建構具有世界影響力的文化網絡,尤其在一個具有「蝴蝶效應」的全球化體系中,彼此處於相互影響的生存競爭狀態;影響他者或接受他者影響,將成為無可逃避的選擇。本文也認為中國在工業力、經濟力及政治力的成長已有非凡的成就,但國家現代化的文化轉型尚未完成。值此時刻,中國也以負責任的大國身分提出了「中國夢」的國家發展構想,包括「亞投行」、「一帶一路」…等的「和平發展」路線。在全球化體系知識文明的典範下,既要發展,又要和平,那就需要建構「具世界影響力的文化網絡」。而如果要完成如此宏大的願景,國家政策的規畫顯然是必要的途徑;這也是本文的研究主旨。

本文將根據政策學的理論探討下列三大問題:

一、 中國的文化轉型已經歷了一個半世紀,體驗了文化議題的討論、爭議和

碰撞,為何至今還未能真正完成?

二、 西方工業文明的文化模式已經顯現嚴重的異化,西方知識份子都已重新

反省和批判,正在另尋出路,中國還要繼續走下去嗎?如果我們也體驗

了這種異化現象,那麼未來的文化轉型應該選擇哪一種文化模式呢?

三、 從文化的面向來看,未來中國夢應如何實現?

本論文將運用政策學的架構,分析主客觀形勢及條件,針對上述問題,提出概念性的回應。

關鍵詞:文化轉型;知識文明;量子思維;超穩定結構;結構斷層

Policy Orientation of Chinese Cultural Revival:

A Pathway to the Realization of the Chinese Dream*

Abstract

It is generally believed that the industrialization in China has a very huge success. However, in terms of a socio-cultural aspect, it seems that the modernization of Chinese cultural transformation has not achieved its goal yet. Meanwhile, the notion of “soft power” that bases its main value on culture has received many attentions in international society. Every major nation is trying to construct a cultural network that is influential worldwide, especially in a globalized system that can lead to “butterfly effects”. To influence others or to be influenced by others has become a necessary choice.

This paper also maintains that China has marvelous achievement in industrial, economical, and political power, but has not yet completed its cultural transformation in terms of modernization. At this moment, China also proposes “the Chinese dream” as a responsible great power, including “Asian Infrastructure Investment Bank” and “One Belt And One Road” that are described as “the path of peaceful development.” Under the paradigm of “knowledge civilization”, if China seeks development as well as peace, it must construct “a cultural network that is influential worldwide.” And to complete such a grand vision, a plan of national policy is apparently a necessary path.

The paper will deal with the following questions based on policy studies:

1. Cultural transformation in China has been in place for one and a half century. Why hasn’t this process completed?

2. The cultural mode of Western industrial civilization has shown severe alienation, and Western intellectuals have reflected upon and criticized this phenomenon, attempting to find another route. Should China follow this mode? If China also experiences this alienation, what kinds of cultural mode should cultural transformation in the future be?

3. From the perspective of culture, how should the Chinese dream realize itself in the future?

Besides, this paper will exploit policy studies to provide a conceptual framework in response to the questions mentioned above.

Keywords:Cultural transformation; Knowledge civilization; Quantum thinking; Ultra-stable structure; Structural fracture

人創造了文化,但另一方面,人的外在顯像或行為卻是經過文化加工後的產物。所以,文化會在不自覺中影響人的思維、規範人的行為;它是一國內部的教化功能,也是公共外交的基礎,更是文化帝國主義的工具。

壹、前 言

自1839年英國挾著工業文明的優勢國力,打開中華帝國的門戶之後,一個多世紀以來,"西風壓倒了東風"。中國知識份子深刻感受了《西潮》的衝擊 ;這期間,他們反覆的反省與思考,試圖尋求東風再起的「請風台」。但從這一段歷史經驗來看,幾千年的慣性,包括思維、文化及社會機能等層面,使得中國在這一個半世紀的文化史似乎總是在原處打轉。

1860年的自強運動,引進西方的船堅砲利,沒想到在1895年的甲午戰爭被日本重棒一擊,中國知識份子開始強烈質疑傳統儒家思想,隨後激發了1919年的 "新文化運動"。在"中體西用" 與 "全盤西化" 的路線爭論中,中國依然是傳統性文化的中國;似乎,中國的社會及庶民大眾還在觀望著知識分子在文化路線上的爭論。

半個世紀之後,中國推動了改革開放,這次在物質文明上邁了一大步,從體制上推動改革,引進了西方的理性思維、市場經濟和科技體制。這三十多年來,中國的物質文明確實得到了發展,但卻在物質發展的過程中激發了人的慾望本能,人際的和諧關係及社會的規範作用遭到了侵蝕;精神文化與物質文化產生了斷裂,也與制度文化形成疏離。而關於文化的構成形態,依俊卿認為:「…在文化的所有層面中,最具有內在性、最能體現文化的超越性和創造性本質特徵的是精神文化。」 對於1960年代文革之後物質解放的異化,中國知識份子在反省中也爆發了1980年代的 "文化熱潮" ,探討如何從根本推動中國社會的現代化轉型,以及是否必須擺脫傳統自然主義和經驗主義的文化模式向現代化徹底轉型。然而,到底甚麼是"真正的現代化"呢? 是西方的現代化嗎?

如果根據依俊卿的說法,現代化要轉型成功,文化批判是必須的:個人要由自在自發的傳統主體向具有主體性和創造性、具有人本精神和技術理性的自由自覺之現代主體轉變;在社會層面,「文化(應該)體現為政治、經濟等社會活動的內在機理和圖式。」他同時指出:

要打破傳統日常生活結構的自在的統治,就必須用商品

經濟條件下的深刻社會重組來斬斷這種天然的關係或自然

宗法關係。…以飛速發展的科學技術為依託的科學思維和

技術理性強調以不斷更新的現代知識和信息作為行為決策

的依據,強調行為目標的合理性和行為過程以及行為結果

的可預測性和可精確計算性。

這當中的問題是,東西方的現代化並沒有共時性,在「時間遲滯」(time lag)的效應下,中國文化的現代化轉型是否可以引進西方的「標竿模式」呢?

關於中國文化復興的議題,這一個半世紀以來,二次文化爭論的熱潮中,討論者眾,其中概多為大師級的學者或社會菁英,如嚴復、梁啟超、胡適、魯迅、傅斯年、章太炎、梁漱溟、錢穆、依俊卿、余英時…等。然而,中國文化復興至今還需要再討論,其關鍵到底在哪兒呢? 關於這一點,依俊卿也看出了端倪,歸納起來有二點:一是中國與西方在現代化過程中所存在的「時間遲滯」 ;其次是中國社會的超穩定結構 以及結構的缺陷,包括知識分子與庶民之間在文化認知上的大斷層 。為了探討這個問題,就必須先思考已呈現異化的西方文明是否值得中華文化再學習,為了探究這個問題,本文將論述當前已成為主流的知識文明典範;其次為了架接(bridge)社會菁英與庶民在文化認知及生活行為上的斷層,就要從公共政策的思維尋求解套,以求全面性轉型的效應;最後則是以文化的效應作為復興中華實現「中國夢」的途徑。這是本文粗淺的動機。

貳、文明典範的轉移:知識文明時代的來臨

根據達爾文的「物種進化論」,「物競天擇」是物種進化的準則,也就是說,人類文明的進化決定於人類對外在生存環境的循環調適;生存環境的發展脈絡及調適就是文明的進化路程。根據科學革命的典範轉移 、歷史哲學理論 及未來學的研究 ,人類文明經歷了幾次的「軸心突破」,從原始社會邁入農業文明,經過近代的工業文明,而當代已進入了知識文明的典範;其思維典範分別是自然主義、牛頓機械論及量子思維。

關於新世紀知識文明的典範,概括起來有下列幾項特性 :

一、心物合一,質能互換

二、「空間」的組合處於混沌狀態

三、真正的宇宙是多層面、多層次的宇宙時空向度,彼此間並無上下層級之分, 也無 中心/邊緣 的結構組織

四、量子體系的特質並不是決定於組合的基本要素,而是決定於要素間相對關係 (包括位置關係與能量關係)的靈活、快速的轉換模式

五、量子體系是一個質能交互協調的網絡體系

在量子典範的運行下,電子科技高度發展,文明典範快速轉移,後現代社會呈現著混沌的景象,一切皆處於"不確定性"的狀態,而且各元素相互緊密連結,全球存在著一種命運相互依存的「蝴蝶效應」;顯然,在主客體元素相互滲透的整體網絡下,過去主客二元對立的線性思維已證實不符合當代的文明典範。工業現代化的種種理論必須重新檢視,甚至處於被否定的狀態。西方資本主義現代化的種種異化現象,在在證明了這一個論述 。

在這種組織型態的運行狀態中,個體是整體中的個體,整體也是個體的整體。就如聖吉(Peter Senge)的「學習型組織」 ,透過學習平台,在快速變遷的環境中個人與組織都能相互督促、終生學習;這是一種「自在中有自覺」的整體性自覺,是一種相互信任、能量相互轉換的自覺自在的體系。將來的新文化模式可以根據上述特質作為參考的指標。

另外,根據雷蒙.威廉斯(Raymond Williams)的文化轉型理論,所有新興文化的成型都必須經過「整合」的程序,將舊文化在新社會時空環境下的殘留文化價值融入到主流文化之中,其方式包括重新詮釋(reinterpretation)、稀釋(dilution)及設計(projection)。 然而,如果相當比例的民眾仍堅守舊文化模式或價值體系,其殘留文化對主流文化依然會產生威脅;所以,文化轉型必須要有政府政策及菁英教化的功能,才有可能順利推動和轉型。

顯然,線性思考及標竿學習無法達到自我超越的目標。中國的文化轉型或變革必須走自己的路,抄襲不是超越的途徑;標竿學習的目的是為了超越標竿。而且,在一個全球緊密連結的網絡體系,你不影響人,就會被影響;要想立足主流地位,你就必須有策略地投入那個體系,只想獨善其身似乎越來越不可能。中國文化的復興與轉型如果不投入於全球的框架中尋求定位,將會在轉型的過程中一方面在內部做自我的反省與批判中,無法窺見未來文明的全貌,另一方面可能還會在面對外來異質文化的干擾下招致扭曲,走了冤枉路;這樣的”現代化”過程將會在全球化機能的制約下呈現出非常艱難的景況。面對這樣的挑戰,中華文化復興的工作最好能夠透過國家政策的規劃,畢內外的衝擊於一役。以下就來討論文化相關政策的規劃理論。

叁、文化政策的要義

任何政策都必須包含二大主要的知識內涵:一者是政策程序的知識,二者是相關處理對象的領域知識。簡言之,政策就是政府體制運行的系統化及具體化;它必須具有行動(達成目標的程序)及效應(價值期待)的內涵。譬如,經濟發展政策除了必須具備政策程序的知識,包括議程設定、政策分析、方案規劃、決策、執行與評估等,還需要融合經濟學的知識;以當前客觀的經營形勢來看,想要有效發展經濟,可能還需要融入社會學、國際政治經濟學、金融貨幣學…等的相關知識。所以,如果要瞭解文化政策的要義,首先要瞭解政策程序的基本知識,其次則必須進一步探討文化與政策的關係和融合。

(一)政策的程序面向

由於人的天性具有極大化自我利益的本能,基本上對於現況價值總是處於不滿足的狀態;所以,期望值總是大於現實值,二者之間的差距就形成了問題。如果這個問題必須透過政府運作其公權力才得以解決,那麼這個問題就成了政策問題或政策議題,否則就停留在私人問題或公眾問題的狀態,沒有政策的意涵。

其次,人的生存與發展無法擺脫外在環境的制約。根據中國古老的智慧:「天行『健』君子自強不息」。人所要追求的期望值就無法完全決定於主觀的願望,而必須配合、甚至要掌握外在環境的發展脈絡,其期望值的達成才有可能。譬如,馬英九於2008年總統選舉時提出「633經濟願景」的政見訴求,就是失誤在未能適切掌握國際經濟的發展脈動。政策的目標倡導或價值主張如果不能迎合環境的發展脈絡,將注定失敗;政策的分析必須具有時間的前瞻性及視野的拓展性。

具體而言,政策就是要打破現況,促使情境往期望值轉移。以未來的眼光看現在,當中的差距所形成的問題,日本管理學者齋藤嘉則(Yoshinori Saito) 將之定義為「策略型問題」,而只追求當前生存價值的改善,以穩定與環境的平衡,也就是力求維持現況者,定義為「操作型問題」。從主體(無論是個人或組織)的角度來看,「策略型問題」的解決必須以創新思維推動革新或改造;而「操作型問題」只在於既有體制內進行作業上的調整 。然而,一旦外在環境發生巨大的變動,甚至於相關遊戲規則受到新科技帶動而產生了「典範轉移」,所有以「操作型問題」方式的運作都將失靈,終將陷入「不適者淘汰」的命運。如果政策思維傾向維持現況,現況將固定化,長期下來情況勢必僵化,僵化則腐生,一旦腐化,終將滅亡 。因此,處在當前瞬息萬變的科技時代,「操作型問題」的政策思維已無法迎合環境的需求。十九世紀時,中國與日本面對工業文明的典範衝擊,中國所推動的「自強運動」,就是「操作型問題」的因應模式,而日本的「明治維新」則是「策略型問題」的應變模式;這一念之差決定了之後一百多年兩國不同的命運。今天世界又面臨了「知識文明」的典範轉移,靠著勞動價值累積的「經濟奇蹟」將很容易幻滅;奇蹟本來就不能持久,也不可能再造,因為奇蹟是偶遇,不是創造出來的;在這方面的規劃,東方世界的智者不能心存機會主義。

如果以比較通俗的話語來表達政策的整體思維,它可以用三個問題簡單概括:「我們想要什麼?」、「我們可以要什麼?」以及「我們能夠要什麼?」。第一個和第二個問題主要是確立價值目標;第一個問題攸關國家利益或人民福祉的需求,第二個問題則需考量與環境的調整,也就是,客觀環境是否提供我們該項價值追求的機會。第三個問題則是關係到主體的能力條件(包括軟硬體條件),其價值追求的具體作為就是根據政策分析所做的方案規劃、執行與評估。

主體為了瞭解並且掌握外在環境的發展,以隨時適應環境的變遷,其內部必然會形成體制,發揮調適的機能。所謂體制,就是存在現象或事件之組成元素的邏輯關係架構,亦即相關元素的系統化遊戲規則;這當中包括了三項內涵,即組成的元素、元素之間的關係網絡以及元素之間的流動與關係轉移。其實,宇宙各種現象的轉移,都是由於體制轉變的帶動。另外,更為重要的是,不是只有主體在因應環境時會形成體制,環境本身也存在體制;也因此,環境的發展脈絡才會呈現有跡可循。根據當代量子思維的質能互換理論,主體(或系統)內的元素與環境的元素彼此能夠相互滲透,不再如牛頓機械論或傳統系統理論所設定的基礎假設,認為主體與環境之間存在穩定而不相互滲透的界面 。當代公共管理理論的量子組織、參與型領導與決策、以及公私協力治理的運作 …等,皆屬於量子思維的管理典範。最明顯的具體例證,就是各國體制與全球化體制之間彼此的關係互動;全球化已儼然形成體制,它是由人類的科技所帶動,而且它也同時正在牽動各國體制的轉移。那麼,在全球化體制的影響下,各國的文化政策又有怎麼樣的變化呢?欲回答這個問題,應先瞭解文化與政策的關係,進而才能探討兩者的融合。

(二)文化與政策

關於文化的定義,不同領域的學者,從不同的途徑,得出的論述,可以說「五花八門」 。不過,既然存在客觀的指涉對象,那麼仍不失「一綱多本」的原則。概括來說,文化乃是一群人在特定的時空環境中,採取最適合於他們共同生存與發展的生活方式。理論上來說,文化的本質應該具有地區性、獨特性及不可比較性。最原始的文化應該只是社群意識,之後隨著時空的推移,逐漸擴張,才有了民族意識及國家意識的型塑。

文化本來就是人類生活的總體內涵;所以,俗世的需求和發展無可避免地會改變文化的內涵。也就是說,原始的文化本質並不具有經濟或政治的意圖,更沒有「政策」的意涵。然而,近代以來,具民族意識或國家意識的文化內涵在擴張的過程中無可避免的就會附帶著經濟及政治的意圖;既然有意圖,就必須有相對的功能。文化如果想要在社會實體中發揮一定的功能或效應,那就必須納入政策的規劃程序,而一旦論及政策,就必然要觸及政策目標、政策問題、策略方案及執行力的議題;也就是說,文化必須與政策融合,確立並執行其目標。實證上,經濟化及政治化確實在當代的文化體制中如火如荼地運行著。最明顯的經濟化現象就是「文化創意產業」的積極推展,而政治化的現象則是「文化帝國主義」及「公共外交」的體制建構和運行 。

所以,在文化政策的思維下,文化不再只是符號及文本的「建構、解讀及溝通」而已,它已經蘊含著「功能」及「社會效應」的特質。在當前全球化的體制下,文化的經濟意圖和政治意圖也隨之得以全球擴張。如此一來,文化政策的價值內涵將由當代全球化體制的運行來創生;不再只是傳統的、在地的「文化建設」或「文化復興」 。如果缺乏全球化的視野,文化政策的主體將無法滿足其經濟意圖及政治意圖,甚至連國內的政、經意圖都不可得。

傳統的文化功能因為受到生活空間、交通工具及通信科技的限制,只能立足於本土,追求個人生活方式與生活型態的穩定,逐步讓個人在精神認知上感受生活品質的提升。從社會整體而言,它尋求生活機能的共識性,以維繫一個和諧共生的群性體系。另一方面,由於人的生涯有限,相對於自然界的浩瀚及變化,個人與社群生活經驗的傳承,尤其在精神符號的延續上,對於生存的需求、生活品質的提升以及社群的凝聚力,就顯得特別重要。所以,傳統的文化政策旨在進化的軌跡中達成文化傳承的任務,並沒有對外擴張的需求和意圖。

然而,處於全球化體系中,科技突破了空間的限制,生活的經濟性需求高度竄升,競爭日熾,民意高漲,文化政策的任務艱巨,與傳統時代不可同日而語。文化政策必須同時兼負穩定政治、發展經濟及文化傳承的功能,而且在全球高度緊密連結的競爭體系中,文化作為達成目標的說服工具,顯具意義。以當前全球化的形勢來看,文化復興政策的政策目標幾乎沒有消極性的目標選擇,只能積極建構「以中國現代化文化為核心價值的世界文化體系」,作為未來人類文明的出路,而這個現代化模式應該要能超越當前西方的現代化模式,其實這也是西方許多有識之士所期待的願景。其主要任務至少有二個層面:1. 對內完成文化現代化的轉型,並進行縱向的歷史傳承; 2. 發揮中華文化的動能向橫向的空間擴展。這二項任務看似兩個獨立的功能與作業,其實是一體之兩面,相互補充與協作。

肆、知識文明體系內的文化轉型

如果文化是一群人在特定的時空環境中,採取最適合於他們共同生存與發展的生活方式;而這個概括性的生活方式包括了生存活動、價值判斷與追求、人與人(包括個人及群體)之間的關係感受與互動、人與物的交互模式、人對自然的認知與態度。那麼,文化的轉型就必然會牽動這些多層面的網絡體系。依俊卿做了以下的定義:

所謂文化轉型,是指特定時代、特定民族或群體所習以為常地

賴以生存的主導性文化模式為另一種新的主導性文化模式所

取代。…只有在大的歷史尺度上所發生的主導性文化觀念、

文化理念、價值體系、文化習慣的總體性的、根本性的、脫

胎換骨式的轉變,才是我們所說的文化轉型。按照這種尺度,

人類迄今所經歷的最深刻的文化轉型就是現代化進程中的文化

轉型,即傳統農業文明條件下自在自發的經驗型的文化模式

被工業文明條件下的自由自覺的理性文化模式所取代。

基本上,這一段定義是可以認同的,只是當前在面對全球化效應的衝擊下,西方資本主義現代化的發展已經遭遇到文化的危機與焦慮,並進行著嚴厲的批判 。似乎也很難避免將再進行下一輪的文化轉型;從完全尊重個人自覺的理性文化,逐漸轉向偏重群性價值及自然生態的調和文化模式,經濟發展必須同時肩負社會責任及生態責任 。這種調和理論來自於古代中國的文化哲學理念,所謂「致中和,天地位焉,萬物育焉」。依據康德(I. Kant)的本體論,文化的轉型可以從統一性及多樣性二個途徑來探討,也就是分別對文化轉型的文化內容及轉型程序來分析。

關於文化轉型的內容,一百多年來的中國知識份子及學者已着墨甚多,對於工業文明典範的現代化轉型,雖然還未能完成,至少在內容的論述方面相當完整;而未能完成轉型的主要原因在於中國社會的超穩定結構及內部的斷層阻礙了轉型的推動程序,這一部分將在隨後討論。

首先,不管怎麼轉型,文化本身有其組成的要素,這些要素的不同組合、彼此的關係及運行方式,形塑了文化的模式或顯象,就如水、冰、水蒸氣雖然有不同的顯象,但都是由其基本元素--氫和氧--在不同情境下的組合。關於文化的情況也是一樣的道理,根據梁漱溟的觀察,文化應該包括三個層面:物質生活、精神生活及社會生活 。這三個生活層面基本上是一體三面,而且是一種機能式調和的關係,絕非一般所認知的機械式組合。也因為過去工業文明的典範思維,認為這三種生活內涵是各自獨立的生活體系,然後再以機械式的方式整合;工業文明在管理上要求將公私領域劃分清楚,人們在私領域的生活、情緒與情感不能帶到組織的工作場域中。但事實上,人就是人,怎麼可能將一個人切割成絕然獨立的兩個領域。於是,物質生活雖然得到了滿足,精神卻越脆弱,精神生活越貧乏,最後,人在「役於物」的生活狀態下失去自由,也失去了真正作為人的價值。在此同時,為了迎合人群相互在物質追求上的比較心態,社會體制的建構也會以滿足物慾追求來設計相關的遊戲規則。如此一來,所有人都陷入了物慾醬缸中彼此競爭,紅塵浮沉不知所以。這種社會生活緊緊扣住了每個人的利益算計當中,完全失去了人的自由意志,最悲哀的是還無法自覺。本來工業文明所追求的應該是基於理性的「自覺」文化模式,但現實的典範運作,表面看似理性,實質反而是不理性,因為理性只對物質價值做評估,卻不能自覺地對精神價值做評估。當工業社會的人們汲汲營營於「豪宅」的擁有和生活時,常常忽略了「豪宅」的擁有與維護,卻要付出生活品質的代價,根本無法真正享受「豪宅」的生活;不是沒時間,就是沒健康,要不然就是在得失之間處於恐懼的狀態。顯然,工業文明的現代化文化模式產生了嚴重的異化。這不僅是西方工業文明的文化模式,同時不也是中國這二、三十年來工業現代化文化模式的實際生活寫照嗎? 這種現代化的文化轉型還要繼續把它完成嗎?

平心而論,任何體制在長期運作之後,其運行準則在逐漸固定化的情況下,體制將趨於僵化,如果不能適時變革,異化自然會發生;這也是中國《易經》所揭示的道理。西方工業文明體系在運行幾百年之後,其自覺文化發揮了反省與批判的精神,對這種不自覺的異化進行了自覺性的批判。從科學高度發展的量子理論來看,西方已趨向宇宙形上學的思想回歸。其實,當前全球化文明的特質與中國古文明(春秋戰國之前)的文化模式甚為相通,這就是為何西方知識份子開始探索東方文明,以找尋未來的出路:從結構組合轉向機能網絡、從穩定到混沌、從管控到授權、從公私分明到人性關懷、從指揮引導到學習參與、從理性演算到直覺判斷、從程序合理到價值調和、從二元對立到多元共生…等 。檢視目前的情境,許多西方的有識之士,在經歷現代化文化異化的衝擊之後,普遍認為未來世界文明的出路將在東方,尤其是中國的古老智慧。

其實,中國傳統農業社會的自在文化模式並不是中國的古老智慧所塑造,而是漢朝董仲舒為了讓皇帝易於統治人民,所塑造出來的文化模式。董仲舒從歷史的經驗觀察到人民因畏天、懼天而敬天,為了讓皇帝擁有對「天」的解釋權和話語權,於是透過《春秋繁露》論述了「天人感應」,即「以類合之,天人一也」,建構了「天人合一」的文化典範;可見,董仲舒是以天(子)為本,而不是以人為本,而孔子是把天融入到人(心),是以人為本。二千年來,中國人在「天人合一」的生活型態下,「自在」於天的文化模式逐漸固定化下來,變成了中國的文化根基。然而,既然人融於天,當然缺乏「自覺」,人又如何知天,科學自然無從產生,而且也很容易在不自覺中迷失自我;所以,我們的科學(研發)與民主(體制建構)都不是透過內在自覺而發生的,都是外來因素的激發(抄襲),缺乏自我完善的自覺動能。事實上,中國的古老智慧講的是「天人調和」,倡導「人本主義」,主張「究天人之際」、「格物致知」、「天工開物」以達成「上天好生之德」(養民)。顯然,天與人是各為主體,彼此之間是有「際」(boundaries界面)的。但天與人的關係是要「致中和」,進而才能「天地位焉,萬物育焉」以盡「好生之德」,此之謂「明」「明德」也,而不是西方所說的「二元對立」,導致自然生態的迫害,受到天的反撲,以及過度物化,精神價值流失。

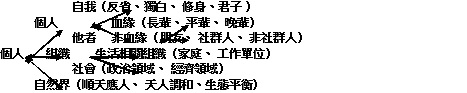

關於文化內容的討論最後將轉回到以「人」為本位的思考,因為文化終究是人創造出來的。人為什麼創造文化? 為了生存與發展。人為了生存與發展就必須與其生存的環境相調和;他就必須釐清或規範三個層面的關係--人與自然的關係、人與人的關係、人與物的關係。以個人為本的關係網絡如下圖所示:

「人與自然的關係」(生態平衡)以及「人與物的關係」(生產、交易與消費)已於前面論述,下面將討論人與人的關係。人與人的關係基本上是從個人出發,包括個人與個人的關係和個人與群體的關係,即私德與公德的內涵。個人與個人的關係有個人與自我、及個人與他者二個層面;他者包含血緣和非血緣的他者,非血緣的他者有朋友(非工作關係)、同儕(具工作關係)。

中國社會受漢後儒家思想的影響,一般來說,人們對五倫所涉及的私德行為都很重視,並能體現於日常生活中,形成文化內涵的重要部分。甚至對於君臣關係的概念依然存在於當今的社會生活中。但是對於現代工業化文化中最為顯著的公德,也就是群己關係的倫理觀卻一直未能有效建立,並發揮對一般人在生活行為上的規範作用。中國最早談論公德者起於梁啟超;他在1902年2月8日發布的《新民叢報章程》第一章第一條就揭示了:「中國所以不振,由於國民公德缺乏,智慧不開。」後來梁漱溟在1949年出版的《中國文化要義》中也對公德加以定義:「人類為營團體生活所必須底那些品德」。以當時中國的國情來看,公德的內涵比較偏重於對國家總體利益有利的行為;後來可能同時注重社會生活中對公益有利的行為 。同樣受西方的激發而推動「明治維新」的日本,在其文化轉型的過程中也特別強調國民對公德的培育;日本概指個人對公共秩序及社會其他成員所應有的責任和愛心為公德。其實,公德的內涵攸關一般的社會生活或一切公共領域中的行為,超越了民族主義或政治倫理的範疇。1905年劉師培在《倫理學教科書》中點明中國人民輕公德的例子:「汙穢公共道路,損折公共花木,乘舟車則爭先,營貿易則作偽」 。雖然事隔超過一個世紀,工業文明現代化也已展開,但是這種輕公德的行為與現象依然如舊。陳弱水也指出:「公德最核心的內涵就是,公民在日常生活中應該避免損害公眾的集體利益以及其他個別社會成員的權益。公德…要求人們不要為自己的利益或方便而傷害陌生人與社會,…至少需作以下三項努力:養成尊重、善待陌生人的倫理觀,培養守法的習慣與精神,發展公共場合或公共領域的觀念。」 凡此種種,論者甚多,但中國的文化轉型何以至今未見顯著的成效?究其原因,關鍵乃在於文化轉型的程序未能適應社會存在的狀況。

關於文化轉型的程序,傳統中國接受儒家思想的薰陶,堅信「內聖」而「外王」,換句話說,就是認定「思維決定行為」,所以不斷的在文化的內容上下功夫,以求得正確的文化行為;中國這一個半世紀的文化轉型就是在這種途徑上循環不前,「聖人之道」持續倡導,庶民公德依舊不現。西方的文化轉型確實也是採取這樣的途徑。這樣的途徑固然有其優點,也就是轉型比較順暢、深層、穩定而且持續深遠;然而,它也有其盲點,就是轉型的時間比較久,也不太適用於轉化龐大、超穩定的舊結構或體制,甚至更不適用於具有斷層或機能強度不均衡的結構。許多東方文明的社會對舊文化思維根深蒂固,現代化文化的轉型普遍不易。中國文化轉型的景況尤其困難,主要是因為社會結構在深根的舊文化,以及超穩定、斷層的龐大結構慣性下,舉足為艱。

雖然「思維決定行為」在行為主義有其理論依據,但這可能只是客觀事實的一個面向。如果觀察現實的行為表現,佛洛伊德(Sigmund Freud)認為人根據求生存與發展的理性,其行為常常需要壓抑「本我」的部分本能,以對外在環境或社會結構做調適,「自我」的行為就是這樣形成的,慢慢的,形塑了「價值觀」、「理念」及其「潛意識」 ;換言之,習慣性行為也可以決定思維。中國農業文明的自在文化模式一方面由士大夫階層(事實上是由董仲舒定了調,其內容還是與孔子的聖人之道有別)建構其內容,另一方面透過薦舉及科舉體制,進行對庶民大眾的持續、大規模的教化,逐步經過長時期所建構起來的模式。

當「西潮」東進之後,科舉體制崩解,士大夫階層與庶民大眾開始疏離,社會結構產生了大斷層。接下來半個世紀,國家長時間處於社會動亂、人民疏離的狀態;1949年之後,國家分治兩岸,相對來說,各自恢復了比較穩定的狀態,但對於現代化的文化轉型依然很難跨越結構慣性及斷層的障礙,兩岸都只能在向西方抄襲的顛陂途徑中掙扎,無法竟其功。

以這樣的結構狀況,光憑知識份子對文化轉型的呼籲,根本不太可能產生效果。一般民眾在生活層面的認知上,對於「內聖外王」的聖人之道,總認為那是聖人的修為,非一般人所能及,感覺太遙遠,具有疏離感,怎麼可能產生「外王」(現代化文化的轉型)的推動力?因此,對於庶民大眾而言,「行為決定思維」似乎比較務實;也就是透過政府政策來規範他們的行為,進而養成習慣,久而久之即可為自在的觀念及自覺的理念,塑之成思維。而根據政策學理論,政策執行的最主要的二項工具為強制規範及利益誘導,也就是管理學大師麥克葛理(Douglas McGregor)分別在1930年代及1960年代所提出的X理論及Y理論。

「他山之石可以攻錯」,同一時期受「西潮」衝擊而推動現代化文化轉型比較成功的日本,或許可以提供我們一些「啟發」。日本的「明治維新」推動了現代化政策,基本上得力於深入社會各層面的、綿密的警察網,而且由國家授予權威,對國民生活的各種行為,如個人衛生、社區衛生、飲食、起居…等,都加以強制規範。日本在台灣的殖民初期就曾經雷厲風行,以威權壓制台灣人民的舊習性,化育現代化生活的新規範。平心而論,日本在台灣的殖民統治,這一方面算是相當成功的,一方面造就了後來台灣經濟發展的潛能,但也無形中成為觸動1947年二二八事件的深層因素;該事件其實是當時的台灣社會文化與國民政府陳儀部隊的組織文化所爆發的「文化衝擊」(cultural shock)及社會心理的衝撞。

理性檢視蔣介石的國家治理,毫無疑問,他確實是內戰的失敗者,但可能是受日本的啟發,抗戰勝利後在大陸所推動的「新生活運動」,在思維途徑上,應該是具有前瞻性的、正確的文化轉型政策;只可惜,時不我與,而且客觀形勢沒有給他機會,終至功敗垂成。後來在台灣的治理總算給了蔣介石時間和機會,他在1960年代初期從廣大的、全面性的學生群眾著手,推動「青年自覺運動」;該「自覺」對台灣的現代化文化轉型具有很大的影響和貢獻,也順利創造了「台灣經濟奇蹟」。蔣介石所用的政策工具是雙管齊下:既是精神鼓舞及獎勵,又在校園中建構規範效應,並向社會擴散。某種程度來說,蔣介石及後來的蔣經國在這方面的政策是成功的。之後,李登輝引進西方現代化的「經濟自由化」及「政治民主化」,一蹴解放了人民的自由意志,人性隨之放縱,強制性規範作用逐漸流失,舊習性又在社會生活中顯現,如公德頹化、工作倫理敗壞、公民意識斲喪、商業良知泯滅、公民道德淪亡…等,國民生計反而陷入了困境。

總結來說,在東方淵遠流長且根深蒂固的舊文化結構,文化的轉型很難只靠文化的反省與批判,建構文化的新內容,就能順利完成。「內聖」與「外王」必須靠政策來連結,文化的轉型必須有適應社會情境的執行程序才得以完成。接下來,在當前全球化的效應下,各國社會相互緊密連結,文化轉型不可能與外界隔離而不受影響,相對來說,全球化整體文化的形塑也沒有獨立的機能,它會受到內部各種個別文化的影響。所以,文化擴張將成為各種主要文化的政策需求。

伍、中華文化的擴張、碰撞與繁榮

闡釋在經濟高速發展之後一個多民族共同體的文化

影響力問題,一方面是要找到現代化進程中中國與

世界的共存之道,另一方面是要在現代化進程中實

現中華文化的重新塑造。

- 辛旗

如前面所論述,量子體系的所有量子都具有本身的能量,隨時運行於整體空間中,彼此相互影響而共生,形式及實質上雖然不存在中心的控制力,但並不表示各量子之間的影響力是均等的,只是一種多元互動的「不均衡的平衡」狀態;量子體系也沒有固定的界面或疆界(混沌邊緣),界面會隨著量子的能量而擴張,也因此,整個體系具有高度的彈性,能夠隨時因應外在環境的變遷及挑戰。文化轉型的抄襲模式只能內縮,而沒有擴張的動能。文化的擴張動能來自於本身的流動,以及在不同時、空的價值體系中與異質文化的共生能量;共生對象越多,能量越大,擴張的範圍也越大。所以,文化的擴張必須要能夠呼應特定文明典範、能夠與異質文化共生的內涵、以及能夠流動。

在西潮東進以前,傳統上中國是一個文化國家,而不是一個權力國家;所以孫文在「民族主義」中說,中國歷來是王道而非霸道的國家,素來愛好和平。可見,中華大帝國的擴張並不是依恃著武力,而是文化的擴張力,也就是奈伊(Joseph S.Nye Jr.)所提出的「軟權力」(soft power) 。文化中國沒有特定的疆域或版圖,其疆域具有擴張性,文化流動到哪裡、與異質文化共生的界面到哪裡,疆域就到哪裡;這就是典型的軟權力。隨著西方工業文明的文化擴張,中華文化的時、空能量快速萎縮,與異質文化的共生關係離散,帝國支撐力衰竭,列強隨之入侵。今天,中華文化要復興,尤其在全球化機能的「蝴蝶效應」下,就必須重塑與新文明典範相呼應,且具有能與全球異質文化共生的寬容性;中華文化大沙文主義已不能適應當前的世界體系,文化轉型是必然的反省工作。另外的工作則是提升中華文化的能動性。

既然全球化是一種整體性、全面性、多元性的機能,那麼共生秩序也是由多元性的機能網絡所形成,包括傳統與現代的共生、不同世代的共生、各地域文化的共生、經濟與生態的共生、科學與文化的共生、普世性與特殊性的共生、整體與部分的共生、物質與精神的共生、中央與地方的共生、集中與分散的共生…等;是一種遵循生命原理的非線性、無中心、多面向、各部分具有自我意識能量相互連結的全球性網絡體系(holos)。法國和新加坡作為城市國家的型態,顯現了中央與地方的共生體系;而德國的國家型態也呈現出集中與分散的共生關係。未來在全球化網絡體系中,大都會區必須要有國家的完整機能,而國家的角色也將轉型為世界社會的大城市,連接於全球化網絡體系,才能夠為其人民創造福祉。

共生思想就是一種流動的多元平衡理論,任何的生存狀態都是短期的、對立的、容他的動態平衡;它既包括了主流的核心價值,也保留著非主流的核心價值,更重要的是建構中間領域的空間;所以,共生講求的是尊重他者生存與獨立的調和,而不是熔化他者、消蝕他者自主性的融合。孔子的主張也隱含著「小異」的「世界『大同』」,而不是世界「全同」。所有的存在意義都是透過與他者的差異感受,與異質對立、衝突、共生進而創生。然而,如果要想達至共生的存在,那麼不管是主流成分或非主流成分都必須具有自我的意識能量,才能確立自我立場的狀態下,進行與他者的碰撞、對話、妥協而共生;缺乏自我動能的慣性將走向死亡,而無法維繫生存的共生狀況。反省、獨白將產生超越自我的意識能量,對話才能夠邁向共生。

相對於其他的機能領域,文化的特質具有自我能量的生命力。各種文化將在進化、流動、對話、妥協及相容的過程中完成共生的秩序;既要對自我的歷史文化做重新解讀(新時代時空座標下的獨白),也要發揮面向未來的智慧,從異質文化提取象徵符號,融入自我而共生,以創生新的文化內涵。

未來在「典範轉移」的挑戰下,新的存在必然將透過新的程式來重構,全球體系中的主流成分或非主流成分都必須發揮自我動能,在跨越舊秩序的互動程式中,尋求共生的秩序;過去依賴權力維繫秩序與生存的時代將逐漸失去效能,未來的秩序與生存將走向建構威信(authority),透過自願對秩序的服膺,達致相互認同的共生情境。可以預見的,未來世界新秩序的領導者,不可能只依靠科技能力、經濟實力、軍事威力、政治影響力所建立的權力運作,對他者施予心理威懾來達成,而是必須依賴文化的力量,建構威信,取得他者的心理認同,才有可能在共生體系中跨越霸權思維,發揮新時代的領導力(hegemony VS. leadership)。

既然西方文明或美國價值為內涵的文化帝國主義無法得逞,那麼想要建構以東方文明或中國價值為內涵的文化帝國主義,也不可能被接受。傳統根據戰國思維弘揚國威的文化理念,將無法被世人所接受;未來東西方文明的調和及轉化方向將取決於彼此的共生機能,即「有容乃大」。對抗只會激起對方更強烈的自我防衛及反抗,只會導致「硬碰硬」的形勢,不可能形成「軟權力」。另一方面,文化的特質是透過生活世界自然形成的,很難有意識地感受其存在和力量;就因為太自然,很難有認知的感應,就像人對空氣的感受。所以,就算被外來文化滲入自我的生活世界,進而被潛移默化之後,形成習以為常、不假思索的生活內涵,人們也會覺得自然而不自覺;這也就是,文化帝國主義可能著力的基礎。然而,某種文化是否具有軟權力,以影響他者,其關鍵是文化入侵後與當地本體文化之間是否產生「異質抗拒」;軟權力形成的要件是彼此必須相容、相生而茁壯,產生「和平發展」的景象,在共生機制內才能夠發揮影響力。

另外,從生活、社會與文化的關係來看,改變人們的生活方式將可以改變社會的文化內涵,也就可以改變那個社會的結構與運行。近代以來,人們的生活方式或生存模式受到了物質經營方式的影響,進而改變了文化內涵,也逐漸型塑了當前西方資本主義全球化的程式與現象;它是一種以理性、科技、世俗、個人自利為基本內涵的理性中心主義,確信科學萬能、人定勝天及程序正義。然而,事實上,相對於宇宙的浩瀚,科學顯現出工具的有限性;人的理性勝天只是短暫的,當中隱含著更長遠的失敗與危機;程序所能掌握的,也只是形式的正義而已,其中卻附帶著實質或結果的不公不義。由於近代西方資本主義的高度發展,人的物質慾望也隨之高漲,所衍生的問題及困境,已超越了人的理性能力,甚至幾近於失控的狀態,對人性而言,突顯了自由的異化。放眼望去,政治迫害、經濟剝削、自然生態嚴重失衡、物質匱乏、階級極端分化及衝突、社會危機、國際恐怖主義…等等現象正顯示出西方理性中心體系正面臨社會解構的文化危機,逐漸失去社會生存體制的正當性及治理性基礎。未來在全球化體系內真正能夠具有軟權力的「新中華文化」或中國價值,就必須超越西方文明的模式,從當前被世人認知為排他性的中華文化模式轉化為容他性、共生性的新文化模式。

然而,眼見西方文明的沒落已顯現端倪,為何仍有許多人主張中國還要走西方理性中心主義、西方現代化路線的文化轉型?這當中主要是牽涉到二個迷思:一是,對西方現代化路線的高估,二是,對中國正統真儒學的誤解。

對西方現代化路線的高估,日裔美籍學者福山(Francis Fukuyama)在「歷史的終結」中認為,歷史將以西方資本主義和自由民主價值體系為最終的完善境界,而終止進化 。這是一種對西方文明的樂觀歷史主義;他們堅信,理性主義將透過人性善的力量推動歷史往前進化,現代化社會中所顯現的一切弊病或災禍皆只是暫時的歷史現象或時代錯置,只要理性和科技能夠持續發展,西方文明終究可以推動人類社會邁入一個更完善、完美的境地。然而,這種樂觀主義不僅不符合「外位性」的獨白,顯現出西方中心主義的傲慢,更違反對話理論所揭示的多元性主體共生的歷史發展。

中國也有一些知識份子亦受其思維的影響,尤其改革開放確實也給中國帶來了極大的成果,因而對西方現代化的文化模式難免抱著迷思及幻想,認為當前中國社會的一些問題只是中國向西方模式轉型不夠徹底所致;就算要轉型也應該等中國完全現代化之後,再來檢討。當然,有了樂觀主義,也必然會有悲觀主義者,如物慾橫流、社會價值體系崩解、自然生態失衡…等;本文所要指出的是,西方現代化體制所遭遇到的問題及其危機,主要是導因於思維典範的轉移,進而牽動生活世界及文化模式的改變,而不只是一種時間的遲滯。人類的思維已經邁入量子典範達一個世紀之久,電子科技也被廣泛運用在物質及生活管理上超過半個世紀,生活、社會及文化體制怎麼可能維持在舊典範中持續運行? 既然是「典範」發生了轉移,那麼新典範與舊典範之間就不具有連續性,它們之間是斷裂的、進化也是跳躍的,就如愛因斯坦的量子典範不能由牛頓的機械論典範經過邏輯推衍而來 。任何國家在從事國家發展的規劃上以及文化轉型方面,也不需要一定遵循典範發展的歷史軌跡;最明顯的例子就是北歐的國家,基於客觀環境的考量,其國家發展概都由農業文明的典範跨過工業文明的典範,直接跳升到知識文明的典範。另外,也沒有任何實例或理論能夠證明中國的國家發展及文化模式一定要把工業文明的典範走完;相對地,從典範轉移的理論來看,就算中國走完工業文明的典範,也不必然能夠自然邁入知識文明的典範,因為典範之間是斷裂的,當中存在著巨大的鴻溝。

其次,主張中國應該繼續走西方理性主義及現代化路線的第二個迷思是對中國正統真儒學的誤解。一般而言,東方文化的特質可歸納為:一、群體本位,缺乏個體意識及獨立的個體自由;二、強烈的倫理中心主義,壓抑了個人的創造性及能力;三、自然主義與經驗主義,在「天人合一」文化精神的運作下,缺乏自覺性征服自然、人定勝天的積極、創造性精神 。總結一句話,中國人缺乏個人的自由意識;在「天人合一」的文化精神下,個人的創造性及超越自我的能力遭致集體的倫理規範所壓抑。當然,在這樣的文化特質影響下,相較於西方文化模式強調的理性、科學、自由、主體意識、創新,過去的中國在物質文明的發展及自主意識的體現上遠遠落後於西方社會的發展,不僅是中國的國力被西方帝國主義所摧毀,連對歷經二千多年中國傳統文化的信心也被徹底擊垮了。

事實上,孔子主張「天工開物」的科學精神,並延伸易經「天人調和」的準則,以達到天人之間的生態平衡;為了體現「人本思想」的厚生、養民,孔子主張應該「究天人之際」,所謂「天地之大德曰生」,天人之間既然有「際」,那麼天與人是各自獨立的,怎麼會「抑我」、「無我」而完全融入於天呢?然而,孔子也深知人性的自利本能,又鑒於亂世的徵象,惟恐人發揮無限制的自利,反過頭不僅有害於天,也傷及自利,故其思想的中心即以個人的「修身」為起點,為了確立修身的基礎,更進而激發「誠意正心」的內在修為。孔子主張個人應培育品德成為高尚的君子 ,以及一國之仁政乃立基於個人之仁心,即禮讓治國,甚至「好德如好色」,正視個人的好貨、好色也是仁政的起點,也就是說,仁政是必須考慮滿足個人的生理需求及物質需求的,這些都是從個人自由意志出發的。除了從個人自我意識的修為,孔子思想中的倫理建構主要在一個「仁」字。仁者人也,二人的共生共榮之謂仁,此二人者,一為自我,二為他者,故心中有他即為仁;社會當中任何二人的共生,即為社會之生。如何才能達到二人共生以求社會之生?任何個人必當以同理之心對待他者(恕者,如心也),且應將「心」之自利擺於「中」,故仁者忠恕而已。堅守忠恕之宜(協議),即是克己復禮,透過內省,樹立法治精神。這就是儒家所說的「致中和,天地位焉,萬物育焉」,及天人之合應該有如天地之合,不為形合,而為氣合或神合 ;換句話說,天與人在形體上各自獨立,進行調和關係,以期達到神合或氣合之境。

總結來說,十九世紀被西方帝國主義所擊敗的中華文化,不是孔子正統儒學的文化,而是董仲舒為了鞏固中國社會的穩定,對儒家思想做了政治性解釋的儒家文化。雖然它確有助於建構「超穩定」的中國社會達二千多年之久,但也同時壓抑了個人的自由意識及犧牲了創造性的文化內涵;這也是二千年穩定所付出的代價,終究價值都需要代價的,不管其代價是否合理。然而,不管如何,中國在這一個世紀中經歷了農業文明的自然主義、經驗主義,和工業文明的理性中心主義,從中體驗了文化的停滯、衝擊到轉型,至今也同時再體驗了西方文明的惡果 ,就如俄國思想家巴赫金,針對哲學家杜思妥也夫斯基所提到的「思想的形象」,特別指出:

杜思妥也夫斯基發現了、看到了,也表現出了思想生存的真正

領域。思想不是生活在孤立的個人意識之中。如果它只是停留

在這裡,它就會退化和死亡。思想只有與別的思想發生重要的

對話關係,才能開始自己的生活,才能形成、發展、尋找和更

新自己的語言並衍生出新的思想。

針對中國傳統文化的生命力及演化能力,台灣學者龔鵬程也提出說明:「文化,即傳統即現在,傳統因此乃是流動的,不斷新生於我們當下的實踐活動中,亦不妨說華夏文明正在生長、發展中。」 歷史學大師余英時總結說:面對當前的情勢,也該是中國全面性、整體性檢討文化轉型方向的時刻了 。

就如前述,本文認為中國正統真儒學的文化模式最能符合當前第三波文明或量子思維體系的調和、共生的哲學精神及文化內涵;也只有如此建構的文化模式,才能與自然、經驗主義的傳統文化相容共生,也同時能與工業化理性主義相容共生,進而為全球世人所共同接受,此乃「世界『大同』」(與『小異』並存)之真諦也。其實,近代中國知識份子也都能體認到時代的變遷及人類生存典範的轉移,一方面深感幾千年傳統文化在當代情勢下的弱適應性,另一方面在中國推動現代化三十年之後也感受到西方理性中心主義的窘困,正殫精竭智尋求未來的出路。譬如,中國新人文主義提出了「意念理性」的概念,作為工具理性(科技)與價值理性(人文)的調和 ;此概念符合了愛因斯坦提出「宇宙五向度」中「意識向度」(dimension of consciousness)的概念 。只不過,新人文主義認為意念理性是介於工具理性與價值理性之間,該理念屬於一種機械性結構的思維;而本文認為,如果以生命原理來看,意念理性應該是工具理性與價值理性有機調和的共生機能。

以當前中國的國家發展情勢來看,未來中華文化復興的模式不僅要能夠迎合國家本身的需求,更需要肩負起世界和平的文化責任。建構這樣的文化體系是一個歷史性的重大工程,必須從事深刻的獨白,以及縝密規劃與他者的對話;台灣學者蔡瑋指出:「中華文化並不單指傳統文化,而是一種在繼承傳統文化的基礎上進行創造性轉化,具有再造中華文明能力的嶄新的中華文化。此一新型中華文化,起碼必須像盛唐文化那樣包容、開放、多元,能夠吸引外國人來學習,來取經,來生活。」 針對這樣一個重大工程,在實際作為上,應先精選中國的知識菁英與社會菁英,成立「新中華文化研究規劃委員會」精細探討,方有可能。其工作內容概可從下列六個構面來規劃:

(一)新中華文化的內涵:透過獨白、對話及共生,確立文化的價值內涵

(二)新中華文化在新時代的功能:與異質文化的調和、共生、創造共同福祉

(三)新中華文化的歷史性及世界性意義

(四)新中華文化的圖像建構

(五)新中華文化生活體驗的實體化:公共外交的建構及文化園區的實體規劃

(六)新中華文化全球化體系的建構:宣傳與佈局

另外,在一個快速流動的全球化體系中,文化將呈現幾項特性:演進、流動、包容及可複製,才能讓世人留存,進而發揮對他者的影響。在未來的時代,文化必須具有包容性,才能與異質文化共生,形成適應時代的新文化。顯然,文化在全球化體系的留存及價值的擴張將有賴於文化的「流動性」。

然而,文化本身不會流動;文化的「流動性」必須透過「載體」的流動;要有全球性流動的載體,才能有全球性流動的文化。文化的載體概略可分為三大類:媒體、商品及個人。媒體基本上是以影像及文本傳輸文化的內涵,包括象徵、符號、心智等;商品則以物質、功能、形體(也是一種文本)呈現文化的抽象內涵及精神意象。其實,文化的傳統載體主要是「人」;人的生命體與文化的有機性可以互為表裡,使得文化得以逐漸型構其社會性。於是,人的流動固然可以帶動文化的流動;文化形體的流動也可以帶動人的流動,進而促使文化流動。馬丁賈克(Martin Jacques)在《當中國統治世界》一書中,表現出對中國的美好憧憬 。然而現實上,中國如果要取代美國的領導地位,首先就必須建構「世界菁英網絡」,以取代目前美國在全世界各國的「菁英網絡」;也就是讓世界各國的政治菁英及社會菁英都能接受中華文化的薰陶。另外再舉個例子來說,流動於世界各地,大約七千萬的華僑,正促使中華文化隨著人的流動,而流動於全世界。近年來,為了文化的擴張,進而在全球各地方紮根,華人文化園區在世界各地方的設立,將形成全球性華人文化的流動網路;換一個角度來說,這些文化園區將扮演該網路的結(nodes),向全球各地的本土文化輻射,並進行對話、調和與共生。另一方面,如果想要以固定的華人文化園區發揮文化擴張的功能及影響力,那麼就必須配合流動的人,亦即必須與全球性的旅遊網路搭配,才能促動文化的流動;所以,這些文化園區的建構就必須具有「可觀光性」及「可購物性」。

綜括而言,建構立基於東方精神文明的全球化體系,將有賴於文化、產業及空間的全球性規劃來完成。具體來說,全球性的擴張必須靠高效能的載體,包括華人、媒體和商品,載運著普世性精神價值的文化(這也是目前西方文明異化後所期待的出路),穿透各國國家主權的藩籬,在全球各「地方」注入文化的空間氣息,發揮人文空間的擴張性及人品修養的內斂性,進而重塑其空間顯像;那就是「華人文化創意園區的全球佈局」。當前中國在世界各地方設置的「孔子學院」,從當地的生活機能而言,依然處於功能分離的狀態;本身一方面未能融入當地的文化空間,另一方面亦無法轉化「異質文化」,並與之共生,因而,自己反而成為被隔離的「異質文化」。基本上,學院生態與庶民生活存在著高牆藩籬;文化終究需要體現於生活,「孔子學院」的首要工作必須打掉高牆,走入各地社會,行動於各地生活中。劉新成也指出:社會空間的日常生活才是最值得關注的研究對象 。

根據上述的準則,新中華文化全球化體系的建構應配合「公共外交」政策,依循量子組織的型態,部署「戰略經營單元」 (strategic business units),深入全球各地方社會,執行文化政策的戰術任務。其組織與任務包括:

1. 各大使館或領事機構培育與當地國中央及地方遊說團體的良好關係,進而建立友好、合作的聯盟,宣導新中華文化的特質:善意、有容、守分,將有助於建立「安和、安全、安心中國」的形象,破除中國威脅論之刻板印象,確立新中華文化對各在地國國家利益及社會穩定的價值意義

2. 促成各地華人社群與當地社團建立友好協會,讓各地方社會認知:新中華文化對人類文明及福祉的貢獻,及對各在地國政治、經濟、文化、安全領域的重要性

3. 成立青年文化工作團,與各地青年會或青商會結盟,宣導新中華文化的特質:新中華文化有別於西方物質文明,卻有容於西方文明;新中華文化是融合世界各主要文明的精髓,透過調和、共生以共同面對當前過度氾濫的物慾及自然界的反撲,再造人類與自然和諧共存的新文明

4. 針對全球性議題,深入各地社會,以共同解決問題為導向,建構聯盟網絡,展現新中華文化利他、共生、和諧的精神

5. 提供獎學金,積極、縝密規劃,吸引各國菁英到中國來留學,建構「世界菁英網絡」。

6. 擴大及精緻化「孔子學院」的全球網路,甚至可向各國申請「老子學院」、「管子學院」…等,運用全球非營利組織(Non- Profit Organization)或非政府組織(Non-Government Organization)的營運型態, 向各在地社會的中、小學老師、社團和學生,推展新中華文化

7. 於全球各地規劃華人文化園區,引導各地社會及人民,投入新中華文化的生活體驗,包括食、衣、住、行、育、樂…等各層面,尤其在食方面,宜改變大吃大喝的餐飲習性,建立以精緻化為主的中華美食認證系統

在戰術上,公共外交的運行體制必將採取「分眾合流」的網絡整合方式:分眾者,根據各在地國社會的特質,將之分化成各種機能領域、不同地域、不同層次及不同層面的社會群體或組織,分別建構連結網絡,交錯成網絡系統,逐漸增強其連結力;合流者,建立虛擬中心,扮演網絡平台的角色,依特定時空的議題、需求或事件,執行對網絡收網的任務整合。只要全球化網絡存在,包括資金、產業、科技、財貨、資訊、人員…等的流通網絡仍能運行,「分眾」的工作就能順利進行。

陸、結 論

中華文化復興不僅要能「坐而談」,更需要「起而行」;那就只能透過政策的運作方能竟其功。任何政策的規畫都應該先確立其政策目標,而政策目標的確立必須透過對客觀「時、空」環境的觀察與分析,尋求主體的定位。之後,政策問題及方案才能依邏輯推論逐步浮現,進而再擬訂政策執行計畫,發揮執行力,完成目標。

中華文化復興政策的政策目標是建構以中國現代化文化為核心價值的世界文化體系。其內容包括二個面向,即文化轉型以及能夠與世界其他異質文化的共生;這二個面向看似獨立,本質上是相互聯繫的,共同的基礎就是全球化時空體系的知識文明或量子思維。根據康德的本體論,文化轉型應該從新文化內容及轉型程序探討;而關於與異質文化的共生,也是要從建構文化的共生性以及共生程序二個途徑來探索。文化轉型及文化共生的連結就是「在知識文明體系內具有流動、對話、共生動能的新中華文化」;這是超越異化的西方文化模式、迎合當代量子思維的「新文化模式」。

最後,中華文化復興政策的成敗,除了內容及方案的規劃之外,更重要的關鍵是執行力的建構。如果缺乏執行力,不管是「文化轉型」或是「文化擴張」都只能停留在「清談」或「空談」的狀態;這也是一個半世紀以來,中華文化轉型一直未能竟其功的原因。政策執行力的形成概為兩大部分,一為主體條件得具備,二為社會各層次與層面的滲透力。主體條件包括執行政策的組織、人員、相關設施及象徵符號的建立;組織必須具有高度彈性且能因地制宜,預算的編列及相關設施要能支援標的性的作為,人員對相關的政策內容及方案需要充分瞭解,並發揮人員專業,深入民間,修復社會結構的斷層。象征符号的建立旨在凝聚內部的向心力及對外宣導的擴散力。對於客觀的環境對象,不管是內部的文化轉型或對外的公共外交,執行機構宜同時採取強制力規範工具及利益誘導的激發。執行力的完備對政策的成功甚為重要,不過,如此宏大的政策,很難鉅細靡遺、全面性掌握,政策也需要定時、定點、不定時、不定點透過「學習平台」 ,設定績效指標,進行政策評估。

未來轉型之後的新中華文化將以華人、商品及資訊為載體,在全球領域內流動和駐留,形成了全球一體化的結構體系。另一方面,為了生存與發展,散佈在世界各地的華人又必須接受各僑居地異質文化的入侵,並與之調和,形成多元相容共生的地方文化。從文化的層面來看,整體華人世界呈現出一個「去中心化」及「去組織化」的世界社會;儘管它存在一個「中原」概念的「虛擬中心」,卻無近代工業文明所指涉的權力意涵。嚴格說來,華人社群主義比西方全球化體系,更具有「全球化」的特質;這是經過長遠歷史演進的結果,也是中華文化復興重要的資源。

同樣立基於物質化自利動機的現代性全球化機制,欲圖調和已經顯象的物慾擴張,也就是說,想以物慾機制來調和物慾,功能上恐怕會有排斥性,其效應也值得懷疑。本來,人的生命尊嚴及生存價值就需要物質與精神二大層面的相互調和,才有可能維持一個「全人」的人格;任何的偏頗都將導致人格的扭曲。「西潮」東進以前,中國文明偏重精神生活的陶養,曾經也建構了「中國價值的全球化體系」,最明顯的體系就是漢唐盛世的「四方來朝」。然而,長期生存在過度偏重精神生活的狀態下,歷史的經驗證實,也不是一個「全人」的生存意涵;一旦天性的物慾被激起,精神生活的價值很快就被壓抑。全球規模的現代化物質體系也正需要一個全球規模的精神文明體系來調和,以形成一個「全人」價值的新文明體系,吾人所能預期的是「新中華文化的全球化體系」,如此才能進一步建構一個和平、穩定和繁榮的世界社會;這也就是「中國夢」的願景實現。