美国的休斯敦和波士顿,成为中国人最新的聚集地,他们从大洋彼岸长途飞行而来,只为寻求更好的治疗方案。

美国得克萨斯州第一大城市休斯敦的安德森癌症中心(TheUniversity of Texas MD Anderson Cancer Center),被喻为全球癌症治疗的“最高法庭”,数百位中国患者将这里视为最后的希望。

36岁的乳腺癌患者方若,两个月前在国内确诊为乳腺癌,多家北京三甲医院告诉她“必须切乳”。方若在确诊后的第五天直奔休斯顿,当安德森中心给出“不但保乳,而且为避免化疗对生育系统的损害,可以先取卵冷冻再化疗,恢复期后通过试管受孕”的治疗方案时,喜出望外的方若失声痛哭。

马萨诸塞州首府波士顿则拥有多家哈佛大学医学院附属医院,受益于其顶级科研能力和临床试验资源,美国半数以上的新药在此诞生。

大量中国患者为药而来。一位在中国已被判处“死刑”的肺癌晚期患者在此已经“多活”了两年,他正在积极争取“入组”——进入尚未上市的新药临床试验环节,“再坚持两年,我相信癌症可以被攻克”。

中国患者大量出现在全球顶级医院,背后是中国与发达国家在诊断、治疗、药品之间的差距,以及中国富裕阶层的崛起。仅以乳腺癌为例,欧美国家的保乳率在40%以上,而中国的平均保乳率为5%-10%。在癌症领域,中国患者五年生存率为30.9%,美国的这一数字为66%。中国境外医疗患者群体规模尚无权威统计,但业内普遍认为,中国境外医疗规模已达千亿美元级别。

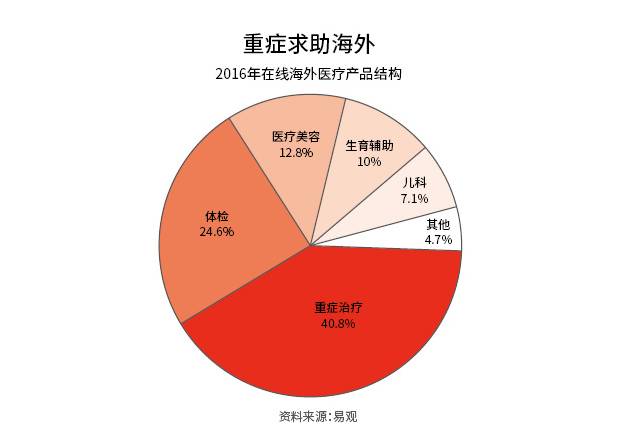

中国患者“自带现金流”,被境外医院视为国际业务开拓的“优先市场”。去美国治疗癌症、去日本精密体检、去英国心脏手术、去韩国美容整形、去泰国做试管婴儿、去瑞士注射羊胎素⋯⋯遍布全球的医疗网,正在以中国为起点,被快速打通。

与国内不足20万元的治疗费用相比,方若在美国花了近百万元的高昂成本。虽然美国的平均治疗费用高出中国4倍以上, 同样的抗癌药价格比中国贵了6倍,但梅奥诊所国际转诊主任MelissaGoodwin对财新记者表示,中国患者数量呈几何增长态势,已是仅次于中东的第二大国际患者群体。

美国私立医院针对本国患者的治疗受定价体系和保险公司的双重制约,而国际患者定价更为自由,且全部收益归医院所有。中国患者的群体画像是——多为重症患者,治疗费用高昂,普遍没有商业保险,现金支付为主,注重医疗质量和服务品质,具有极高的忠诚度和开发潜力,被视为最佳“现金流患者”。

与国内标准化的治疗方案相比,美国肿瘤治疗已进入个性化治疗的“精准时代”,通过基因检测确定靶向药是癌症治疗的必备程序;而在中国,基因检测尚未普及,靶向药挨个试错看疗效是普遍做法。

以重症医疗为主的境外医疗服务公司盛诺一家CEO蔡强对财新记者表示,在其服务的千余名中国患者中,70%在美国治疗时更改了方案,其中包括大量的病理诊断错误。

另外,美国医院实行“病人中心制”,即围绕病人组建专家团队,例如,肺癌患者的专家团队成员包括内科医生、肺病医生、肿瘤医生、放化疗医生、康复医生、营养师和社工等,诊疗方案力求符合患者全流程需求。

一位唾液腺癌患者表示,在过去一年,他被三家国内医院诊断为甲状腺癌,接受了半年治疗并切除了甲状腺。但术后病情仍在恶化,他最终在安德森癌症中心被确诊为唾液腺癌,通过基因检测找到了靶向药,病情得到控制。

更多的患者是为了新药出境。受制于中国新药审批滞后,中国癌症靶向药比欧美国家落后了五到八年。截至2016年6月,美国食药总局共批准了72个抗肿瘤靶向药,其中只有不到30%在中国上市。为获得新药,大量患者不惜违法“代购入境”,或常驻美国等待新药机会。“很多患者直接问我们,‘我需要PD-1(抗肿瘤用药),美国哪个医院有我就去哪儿’。”蔡强说。

也有人是为了质子和重离子治疗、达芬奇机器人、可降解血管支架而出境治疗。在美国,被称为“杀癌利器”可直达肿瘤病灶的质子和重离子治疗系统在过去二三十年被熟练使用,可用微创方法实施复杂外科手术的达芬奇机器人也在大医院普及,可降解的血管支架在逐渐代替金属支架。而在中国,第一个质子重离子中心于2015年落地上海,达芬奇机器人最近两年才被大量引进,可降解血管支架尚无上市案例。

日本是中国患者的第二大目的地。日本的医疗费用在发达国家中处于低位,平均费用仅为美国的三分之一,部分医疗项目甚至比中国更低。“在日本,质子重离子项目一个疗程15万元人民币,上海质子中心的价格是27.6万元。白血病用药格列卫,日本售价1万多元人民币一盒,中国为2.6万元一盒。”

主要面向日本市场的医疗服务机构厚朴方舟将用户群体拉低到中产阶级,创始人兼CEO王刚对财新记者表示,前往日本的中国患者的病种更加多样化和普遍化,虽然癌症仍占第一位,但占比不超过50%,心脏病、丙肝、脑神经外科患者在快速上升,艾滋病、癫痫、疑难病症患者也在增多。

东京的癌研有明医院是日本排名第一的癌症治疗中心,“我们是公立医院,国际患者价格仅比本国患者贵不到2倍。”癌研有明医院国际部经理张薇对财新记者表示,中国患者已逐步超过欧美患者和东南亚患者,占该医院国际部患者的半数席位。

同样做心脏、神经等“严肃医疗”项目的英国、德国,正逐渐被中国患者所接纳;瑞士因羊胎素等医美项目成为中国贵妇的最爱;韩国、泰国、新加坡、印度等国家和地区提供了整容整形、疫苗基因、试管婴儿、体检疗养等“轻医疗”项目。“说走就走的医疗旅行”已渐成潮流。

境外医院“水土不服”

拥有庞大人口基数的中国,无疑是境外医院的掘金目的地,但受制于政策管制,进入中国并非易事。

最先进入中国大陆的是台湾医院。2005年,台湾最大的连锁医院长庚医院通过与厦门市海沧区政府合作,获准在厦门建立第一座分院。同步合资建院的还有长沙的旺旺医院、昆山的宗仁卿医院和南京的明基医院等。但十余年来,这些台资医院都无法复制在台湾的传奇效应。

直到2014年7月,中国才对外资独资办医敞开大门,试点局限在北京、上海、广州等七地,审批权下放到省级,但在医疗设备购置审批、医保对接和医生执业资格等配套政策方面一直未有明确的落地细则,使外资医院进入中国仍有诸多“玻璃门”。

美国顶级医院也尝试进入中国,但进展缓慢。2015年1月,梅奥诊所与高瓴资本联合成立转诊办公室惠每医疗,欲将梅奥诊所的知识和管理体系引入中国,并作为商业项目出售给民营医院,同时为中国患者提供转诊、远程会诊等服务。

目前,惠每医疗与和睦家、美中宜和等民营医院已达成培训管理等项目合作,但转诊方面的进展低于预期。据知情人士透露,转诊的障碍在于没有内地医院愿意主动将自己的病患导出,且惠每医疗在境外只对接梅奥诊所,这与普遍合作几十家国外顶级医院的中介公司相比,缺乏竞争力。

美国医疗联盟体系则与上海投资规模最大的中外合资医院嘉会国际医院,在肿瘤中心和辅助生殖中心项目上达成深度合作。嘉会国际医院历经独资、合资、业务方向等方案调整,计划于2017年正式开业,欲打通联盟旗下“哈佛系”医院的远程医疗和转诊服务。

美国医疗联盟在北京通州、深圳、乌鲁木齐等地都有合作试点,但通州项目持续十年都未拿到审批。直到2016年5月,房地产公司泰禾集团大股东泰禾投资宣布与美国医疗联盟体系国际部合作建设国际综合性医院,但对医院的投资、规模和定位至今未披露进一步信息。

在中国寻求合适的合作方不是一件容易的事,一位美国顶级医院国际部负责人对财新记者表示,他曾与中国多家商业机构接触,探讨合作办医的可能性,但尚无敲定的案例。他认为,美国顶级医院都非常珍惜百年积累下的品牌,对品牌使用和医院理念都有严格要求,“但中国商家总想滥用我们的品牌,想尽快赚钱,这不是我们的价值观”。

2013年,恒大集团曾宣布投资百亿元在广东广州或深圳建设国际医院,具体合作方为哈佛医学院附属医院布莱根和妇女医院;同时释放恒大集团董事局主席许家印访问哈佛大学,布莱根和妇女医院负责人来华选址等消息,轰动业界。据上述境外医院国际部负责人透露,恒大在概念阶段的高调宣传引起了布莱根和妇女医院的不满,一度拒绝合作。直到2016年12月15日,恒大健康发布公告称,双方签订授权合约书,位于海南的博鳌恒大国际医院将成为哈佛布莱根医院在海外建立的首家附属医院。

致力于把患者 “送出去”的中介公司也在迅猛发展。实际上,绝大多数境外医院都接受个人预约,但重病患者通常需要大量的病例翻译上传工作,即便是慢病和“轻医疗”需求者,也会担心在异国他乡的食宿生活和医院对接问题,中介公司抓住了这部分市场需求。

盛诺一家是其中典型的“会所式”中介医疗机构,主营美国重病医疗。盛诺一家CEO蔡强表示,其服务核心是专业匹配患者和医院,为患者提供包括翻译病例、筛选医院和医生、跟进医疗全流程服务。其服务费定价高昂,基础价格多在10万元以上,VIP服务定价在百万元级别。“高净值用户要的是完美服务,而不是高性价比。”蔡强说。

在美国和日本的顶级医院,中介机构的服务都在医疗流程之外,医院的合作选择也是开放的,一般不会和中介签署任何排他性合作协议。所以对于不同中介输送的患者,也不会有“加快流程”等特殊关照,中介机构实际处于“弱势”地位。

中介机构在商业性医疗机构中会有较大的议价权,如美国试管婴儿连锁诊所USIVF | HRC fertility (HRC),中介公司可以通过诊所“返点”获利。在洛杉矶,各类试管婴儿诊所就有几十家,中国中介公司多达数百家。尤其在中国“二胎”政策开闸之后,大量中国患者涌向洛杉矶的试管婴儿诊所。业内普遍认为,境外医疗服务的利润率在30%以上。

在泰国、韩国、新加坡、印度等地,中国中介机构不仅具有议价能力,甚至介入医疗流程,要求医院提供“绿色通道”“VIP专区”等服务。一位在泰国做试管婴儿的患者向财新记者介绍,她所在的曼谷ALL生殖中心,中介公司服务人员被奉为座上宾,“我们可以随意挑选医生,随时见医生,比当地人还方便。”

盛诺一家和厚朴方舟都表示,公司在2016年基本能够盈亏平衡,而在两三年前,每年患者数量仅为几十人时,公司均处于烧钱状态。

经历三五年的积累,境外医疗服务机构开始出现模式分化。 专注癌症重病的盛诺一家准备向“轻医疗”转型,把眼光从美国一地,转向英国和德国。蔡强介绍,“英国医院费用是美国的一半,病种扩大到神经系统疾病、免疫系统疾病、糖尿病和高血压管理等。”

盛诺董事认为,可以打破高定价的束缚,增加不同价格的服务梯次,如远程医疗、DIY部分医疗服务等,以降低门槛。

比如春雨国际,既通过PC和移动端产品做“一级批发商”,吸引境外医疗机构入驻,也提供一站式定制服务。微医集团、好大夫在线、就医160等移动医疗机构,几乎都采取了同类战略,纷纷抢占境外医疗的入口。

2016年9月,美家海外医疗被新里程医院收购合并为“新里程美家”。为迅速开拓市场,CEO郭亮表示,远程医疗的市场价格多为3万元以上,他们将积极推动国际会诊费用降到1万到2万元。

远程医疗实际是寻求第二诊疗意见,但按照中国政府规定,远程医疗只能存在于医院之间,中介机构所主导的远程医疗由于无法提供足够多的检查资料而只能作为“咨询意见”,并不能作为处方和诊疗方案。患者也很难找到愿意按照境外专家咨询方案来实施治疗的国内医院。

蔡强坦承,盛诺一家推出的远程医疗服务虽然定价低廉,但好评度并不高,“几乎是纸上谈兵的废纸一张”。

新里程美家则与众安保险合作推出远程视频会诊产品,健康人群每年花费不到100元购买众安保险,即可接受一次国外专家远程视频会诊服务。郭亮表示,接下来还会与保险公司合作设计出国看病的保险产品,“用保险的方式培养消费者使用海外医疗的习惯。”

另一个新兴“轻医疗”是体检,比如日本推出的早癌筛查项目。据厚朴方舟CEO王刚介绍,体检产品在其销售份额中占25%左右,主要向B端(企业)售卖。

多家境外医疗服务机构表示,体检产品总价低,是不赚钱的买卖,但通过体检项目可以拓展客户规模,从中获取“回头客”。

不过,盛诺一家和厚朴方舟这类提供全程一站式服务的机构,则开始走向“重资产”道路。这包括在国内各城市建办事处,在国外各地建服务点,高比例配备全职员工,置办办公、车辆等固定资产。在王刚看来,这种“固定成本高、变动成本低”的模式,不仅可以提高服务标准,还可以降低报价。厚朴方舟则致力于提高与日本医院的深度合作能力,每个月都要为医生发放金额不菲的工资。“开销庞大,按照级别划分付费,有具体事务性合作再付费。”王刚说。

境外医疗最大的“金矿”在于医疗本身,而非外围服务。

2016年3月,中信产业基金宣布控股新里程医院集团。这是首家全面对接境外医疗服务的中国内地医院集团,此前曾有多家医院尝试与境外医院做技术和患者对接,都局限于个别科室和项目。与中介相比,医院首先在获客上具备先天优势。新里程医院集团以肿瘤学科为主要诊疗方向,在全国各地撒开网络,旗下包括洛阳东方医院、中信中心医院等地方医院布局。

新里程医院集团CEO林杨林称,“依托实体医院获取海外就诊的患者是可预期的。假设医院有床位1万张,全年诊量2000万人次,按照1%转化率计算,就可以开发上万人做境外医疗服务,但目前国内跨境医疗机构每年输送患者的数量还停留在百位数级别。”

新里程与美家合并后加快了国际医疗部的布局,到2017年,计划完成搭建十家国内医院的国际医疗部。按照林杨林的设计,新里程美家真正想做的是“全生命周期服务”,患者先在其下属的国内医院做检查和治疗,同时基于远程医疗做境外第二诊断意见。如患者有出境需求,新里程提供所有境外对接和食宿服务,在境外治疗之后,患者还可以回国后续治疗,或将境外治疗方案带回国实施。

盛诺一家也曾考虑在国内建立国际医学诊断中心,真正介入医疗流程。但蔡强认为,打通境内外医疗有一个难以理清的矛盾——你到底想让更多患者来,还是想让更多患者走?“如果从利益角度考虑,肯定是患者在我的医院做全部治疗收益更多,谁还愿意把患者转出去,赚那点服务费呢?”

林杨林认为,不能简单鼓励医生转出病人,而要鼓励医生与海外专家联合会诊,通过技术交流受益,与境外医疗对接,做大医疗产业链,输送培养医院人才,提高自身技术和管理水平才是真正目的。