一道宫门,

两重世界。

……

《故宫100》

纪录片《我在故宫修文物》一经上映,

便掀起了一股故宫热。

有人说,

这部展现修复师手中精美文物的纪录片,

是故宫最好的宣传片。

但或许他们忘记了,

故宫有它自己的品牌宣传片,

那就是故宫本身。

盛世恢宏,帝王气象。

《故宫100——看见看不见的紫禁城》

四年前面世之时曾惊艳世界,好评如潮。

这部片子总共100集,每集6分钟,

讲述了一百座故宫建筑的命运,

和其中发生的不为人知的皇家故事。

而这一百座建筑中的将近1/3,

平时都不对外开放,

一般游客也无法进入参观。

讲故事手法也十分特别,

会使用各种第一人称,

来能增强戏剧感,

比客观讲述要生动得多。

甚至还让紫禁城的铜狮子“开口”说话:

“我们在前朝值班,要挺起腰板,睁大眼睛,竖起耳朵。这里是皇帝宣读诏书的地方,我得时刻关注任何风吹草动。他们不用这么紧张,总是耷拉耳朵,眯缝着眼睛,因为那里是皇帝休息的地方。”

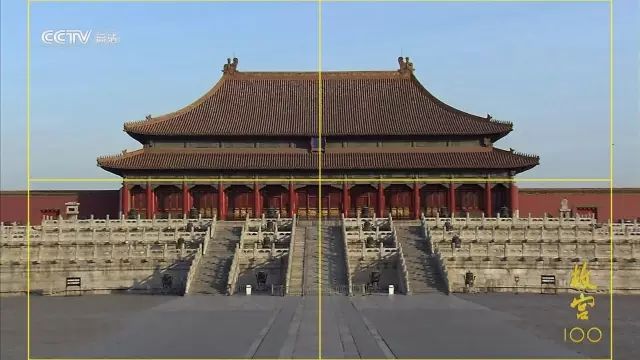

它的画面极其恢宏精致,

大气沉稳。

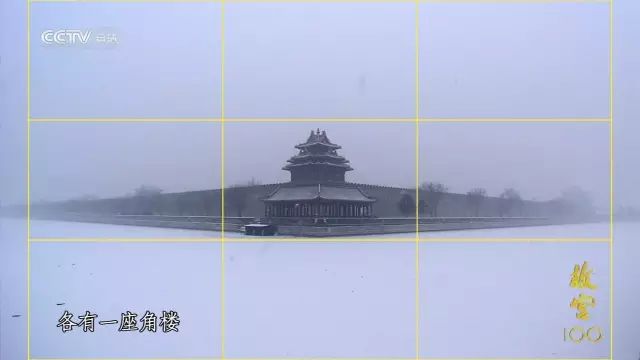

大量运用中轴对称、中心对称,

九宫对称、线性对称等构图,

以体现帝王之城的庄严厚重。

仰拍,俯拍,侧拍,

以多种拍摄角度和手法的自由切换,

塑造出了纷繁变换的奇妙观感。

比如由下至上的推移,

让蛟龙腾云而上的殿柱,

有了不可抗拒的威严气势。

连花草树木作为背景、留白、

前景、陪衬之时,

衬托主体的分寸也拿捏的恰到好处。

灭点消失于镜头中心,

虚景突出着主体。

帧帧画面有了穿透千年岁月的张力,

更有了中国古典的文韵。

随意一截屏,

便是可作为电脑屏保的精美画面,

说它是一部建筑摄影的教科书,

确实一点儿也不为过。

更有许多别出心裁的镜头,

镜子里的故宫,

以地为轴,

与天对称的故宫。

反复出现的卷尺,

与虚化的背景,

好像在丈量过去与现在。

这部广受好评的纪录片,

得力于国内顶尖艺术家们组成的制作团队,

耗时一年的精心打磨。

它的创意艺术顾问赵广超,

是精通西方设计语言和中国传统文化的

一位设计方向的研究型学者。

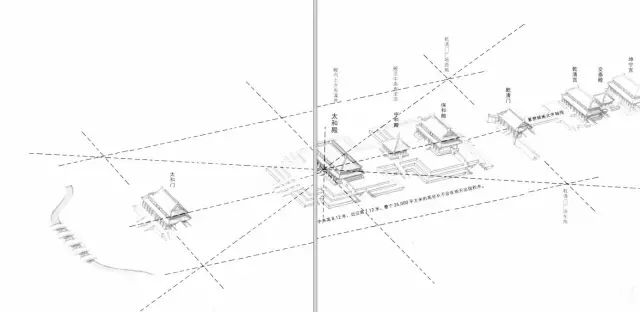

他所著的《大紫禁城:王者的轴线》,

是集历史文化和建筑艺术的著作典范,

其中关于建筑的宣讲,

在《故宫100》里也得到了多次运用。

配乐陈其钢,

则是北京奥运会开幕式的音乐总监,

由他参与填词、谱曲、编曲的《我和你》

为亿万人悉知。

浑厚空灵的古琴音、

庄重的编钟战鼓、

婉转悠远的筝音,

搭配精美堪比散文的解说,

似乎整个建筑都在说话。

晨曦中的殿宇

虎踞龙盘,

歇山式的屋顶闪耀淡淡光泽。

日落下的宫殿

屋檐角兽,

似诉家国安康,乐无央兮。

帝王的金漆宝座,

蛟龙腾云而上的神威,

仿佛在这里能用手指轻轻触摸,

能一窥当年盛景。

九曲长廊,庭院深深,

一池清荷也留足中国韵味。

一流的摄制团队,

更有着一流的摄制匠心。

主创们没有因自身声名地位而懈怠半分,

在创作的一年时光中,

为不影响故宫在正常的时间开放,

以及捕捉晨昏不同的光影,

他们将拍摄时间,

定在凌晨4点之前,傍晚6点之后。

大师级的制作背后,

是他们在北京,

无数个寒冷日夜的创作坚守。

为了更好地展现故宫尘封的历史,

还原昔日的历史风物和建造工艺,

纪录片多处采用历史情景再现的手法:

苏州的工匠烧制城砖的制作流程,

匠人从昆仑山上,

冒着风雪拉回石料。

进宫的秀女们提着宫灯穿过长廊,

读书人博取功名的殿试。

如果看得仔细还会发现,

在还原乾隆皇帝作为文人的喜好吟诗的一面时,

临窗疾书的皇帝身侧,

摄制组专门点燃了案几上的袅袅檀香。

四夷既护,

诸夏康兮。

朝代的更迭,

生命的延续,

一如菩提下的花开花落。

虽然历史变迁,帝国不再,

但一花一草,一石一木,在镜头下都似乎变得有情。

《故宫100》第一集

“当皇帝的御制诗和传说,

都已缄默的时候,

还有建筑说话。”