已有的两种范畴观都是西方学者提出来的,一种是“离散范畴观”,一种是“连续范畴观”。离散范畴从亚里士多德开始延续两千多年,一直被认为理所当然,无需论证,而且至今不衰。以连续范畴观为基础的“认知语言学”在西方语言学界不是主流,在当今中国却大行其道,造成这种情形的原因值得深思。

上述这两种范畴观的着眼点是“离散”还是“连续”,但是至少从语言看实际还存在另外两个互有联系的着眼点,一个着眼于“分立”还是“包含”,一个着眼于“是”还是“有”。先说分立和包含。从逻辑上讲,“甲乙分立”可能形成甲和乙的“交集”,“甲乙包含”则不可能有交集,因为乙是甲的“子集”。“分立”跟“离散”类同,但是“包含”不同于“连续”,连续范畴虽然中间是连续的,但两头还是分立的,不是包含关系。着眼于“分立”和“包含”的区别,能更好地说明中西方在语言上的差异:西方的语言(指印欧语)及对语言的研究以范畴的分立为常态,中国的语言(指汉语)及对语言的研究以范畴的包含为常态,从大处看表现在以下一些方面。

西学东渐,国人推崇索绪尔,多有将语言和文字截然分开的,却忽略了索绪尔在书中特别指出的,对汉人来说,文字就是第二语言。汉字大部分是形声字,其造字法和语言的构词法基本相同。所以中国传统的语言学,即“小学”,包括训诂学、音韵学、文字学,文字学一直是包含在语言学之内的。西方语言和文字是“分立”关系,而中国语言和文字是“包含”关系,语言包含文字,文字也属于语言。

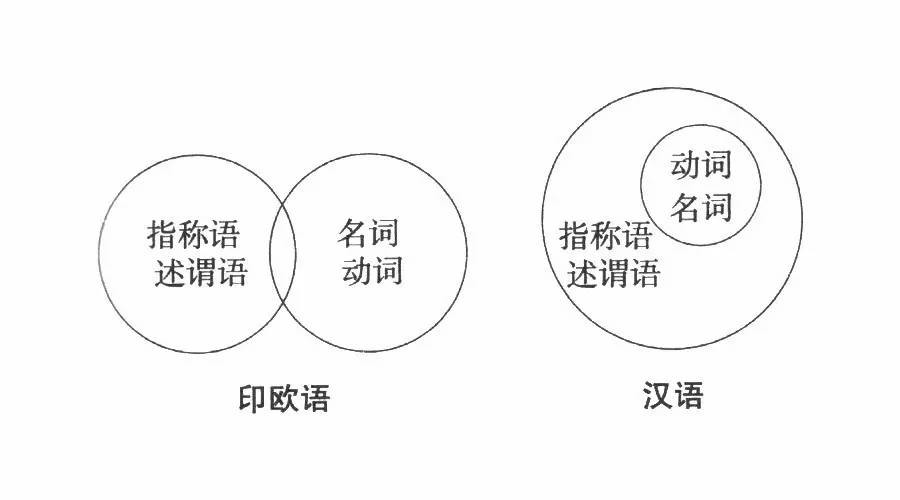

西方语言学的传统和主流认为,语法和用法是两个性质完全不同的范畴。例如,名词动词属于语法范畴,指称陈述属于语用范畴,二者不可混淆。然而汉语的情形不同,名词就是指称语,直接起各种指称作用。主语和话题这对范畴,西方语言也是二分对立,而汉语以施事为典型的主语其实是话题的一种特例,主语属于话题。中国语言学家认为,根本不存在“语法-语用”之间的交界面,因为语法是用法的一个子集,用法包含语法。

西方的语言学,语法和韵律是两个分立的范畴。拿英语来说,韵律的基本单位“音步”跟语法单位二者不相契合,研究二者之间的映射关系就叫“韵律语法”。汉语单音节的“字”同时是韵律和语法的基本单位,字字带抑扬的声调,字字是重读音节,又由于每个音节都承载意义,单音字和双音字的选择以及单双音节的组配方式,这在汉语里不仅仅是单纯的韵律问题,也不只是跟修辞风格有关,而是跟语法有直接的关系,其实是汉语自身特有的一种语法形态。中国的语言学家所研究的“韵律语法”本来就包含在语法之中,它不是韵律和语法的交集,而是语法的一个子集。参看沈家煊(2017)。

众所周知,中西方语言的构词法有明显的差异。吕叔湘说,西方语言的构词以派生为主,跟“词根”(即构词的基础成分)相对的是“词缀”,二者界限分明,不容混淆。汉语的构词以复合为主,跟“词根”相对的是“根词”(既能构词又能单用的)。拿“羊毛、驼毛、驼色”三个复合词来看,“羊、毛、驼、色”四字本来(古代汉语)都是可以单用的根词,其中包含现在(现代汉语)已经不能单用的词根“驼,色”。因此可以说,西方构词成分“词根”和“词缀”是“分立”关系,而汉语构词成分“词根”与“根词”是“包含”关系,“根词”包含“词根”,“词根”是“根词”内逐渐形成的具有一定程度的“附着性”(不能单用)的一个次类。

名词和动词是最基本最重要的一对语法范畴,但二者之间的关系汉语和西方语言不同。西方语言名词是名词,动词是动词,呈“名动分立”格局,动词用作名词(做主语或宾语)的时候有一个“名词化”的过程和手段,而汉语的动词其实也是一种名词,是“动态名词”,兼具动性和名性,呈名词包含动词的“名动包含”格局,因此谈不上什么“名词化”。参看沈家煊(2016)的系统论证。

类似“名动包含”的词类关系在汉语里是一种常态,例如动词和介词,所谓介词实际都从动词虚化而来,仍然带有动词的性质。动词包含介词,介词是动词的一个次类。在西学东渐之前,中国的语言学只讲虚字和实字之分,但是虚实之间并没有明确的界限,虚实是相对而言的。介词相对动词而言是虚词,动词相对名词而言也是虚词。

接着说范畴的“是”观 和“有”观。汉语的范畴以“甲乙包含”为常态,如果问“这个包含格局是一个范畴还是两个范畴”,这是个不好回答也无需回答的问题。甲包含乙,乙属于甲,甲乙本是“异而同”。中国人对这个“是一是二”的问题不感兴趣,觉得作为常态的“甲乙包含”格局虽然没有“一分二”,但已经“一生二”,“生”就是从无到有,所以虽然不好说“是”两个范畴,但是已“有”两个范畴。

哲学界普遍认同西方重“是”而中国重“有”的观点,冯友兰说,“《老子》中的宇宙观当中,有三个主要的范畴:道、有、无。因为道就是无,实际上只有两个重要范畴;有、无。”西方哲学是围绕being(是/存在)而进入形而上学的思辨,而中国先秦名家则是通过对“有”的反思而进入形而上学的思辨,“有无”概念是中国传统哲学本体论中的核心概念。中西方的这种差别从语言来看十分明显,赵元任说过,由于[英语的]there is无法直译成汉语,汉语里只有“有”,所以西方哲学中有关“存在(being)”的问题很难用汉语说清楚,除非特别切断“存在”与“是”的联系,把它与“有”挂钩。沈家煊通过分析“是”“存在”“拥有”三个概念在英语和汉语中的分合,指出对西方人来说,to be还是not to be,这是个首要问题;对中国人来说,“有”还是“无”,这是个首要问题。

综上所述,本文的主要观点就是:因为西方视“甲乙分立”为常态,中国视“甲乙包含”为常态,又因为西方重视“是”,中国重视“有”,所以中西方范畴观的差异,从语言上看,概括为两句话——西方强调“甲乙分立才是两个范畴”,中国强调“甲乙包含就有两个范畴”。“甲乙分立”是范畴的“是”观,“甲乙包含”是范畴的“有”观;“是”观是静态的恒在观,“有”观是动态的“变在”观。

西方“是一是二”这种恒在的范畴观根深蒂固,要么“一分为二”要么“合二为一”,“甲乙分立”才是常态,既分又合、不分不合的“甲乙包含”是非常态或过渡态。这在西方的语言学界表现得十分明显。例如,纽美耶(Newmeyer)和拜比(Bybee)二人在美国语言学会的主旨演讲,对“语法”和“用法”这两个范畴的分合,观点争锋相对,一个主张分,一个主张合,他们一定要争出个结果“是一是二”心里才舒坦,觉得只有在“恒在”中才能把握语言的真谛。然而,尽管索绪尔严格区分共时语言学和历时语言学的观点在近代中国有很大影响,中国语言学家还是有自己的习惯,对现代汉语共时平面的描写和分析如果得不到汉语史材料的佐证就觉得不踏实、不舒坦,觉得只有在“变在”中才能把握语言的真谛。

从语言出发归纳中西方的两种范畴观,有助于我们从哲学的高度更简明到位地阐释中国概念,摆脱“他们无法表述自己,他们必须被别人表述”的尴尬状态。

(1)天人合一。

这是中国哲学里一个极其重要的命题,根据张岱年、汤一介等人的论述, “天人合一”的确切含义是,“天”和“人”之间是天包含人的关系,是“一生二”的动态“变在”关系。儒家和基督教的不同在于,儒家并不设定一个外在的“上帝”,人怎么“超凡入圣”完全靠你自己。这就是说,在西方上帝和人的关系是分立关系,在中国圣和人的关系是包含关系、“变在”关系,圣人也是人,人人可以入圣,“入圣”是中国哲学的精神所在。

(2)体用不二。

语言学里“语法”和“用法”二者的关系在哲学里相当于“体”和“用”的关系。从中国哲学的主流看,哲学家大多肯定“体用不二”,“体用不离”,反对分离或割裂体用。从程颐、朱熹到严复、熊十力等人的论述看,所谓“体用不二”实际是“用体包含”的意思,用包含体,体在用之中,用之外无有体,因此不存在体用之间的交界,“体用无间”。 “道”和“器”的关系也一样,朱熹说“道器一也,示人以器,则道在其中”。

(3)有生于无。

“有”和“无”也是中国哲学的一对重要概念,“有生于无”是老子作为一个独立命题提出来的,意义重大。按照冯友兰的诠释,“道”是“无”或“无名”,是万物之所从生者,逻辑上是“有”之前必须是“无”,由“无”生“有”。已有人明确说出这是一种动态“变在”的包含关系:“无”不是什么都没有,而是指无限的可能性;“有生于无”的真正含义是“‘无’包含着规范着‘有’”;“无包含有、有生于无”的观念就是老子所谓的“道”。

中国哲学很早已注意到“物”与“事”之间的联系,郑玄在界说《大学》中的“物”时便说:“物犹事也。”这一界说一再为后起的哲学家所认同。这种“物-事”观跟汉语有直接的关系,汉语的动词用作名词(做主宾语),中国人根本不觉得是一个问题,理所当然,而名词用作动词(做谓语)如“以衣衣人,推食食人”才作为一个问题提出,说是“实字虚用、死字活用”。这是因为汉语的名词包含动词,动词属于名词,所以事当然是物,属于物,“事物”一词的构成就表明这一点,因此对中国人说“事即物也”是没有意义的,说“物犹事也、物即事也”才有意义(make sense)。

以上种种,天-人,人-圣,用-体,器-道,无-有,物-事,这些中国哲学最重要的成对概念,都是动态的、由一生二的“甲乙包含”关系,在中国人的心目中,这种包含关系、变在关系是常态而不是非常态或过渡态,世界本来就是这个状态。从这个角度可以将中国哲学“和”这一重要概念阐释得更清晰,“和而不同”正是视“甲乙包含”为常态的范畴观背后的中国哲学意蕴,中国人心目中的世界图像不是二元分裂,而是和谐一体。

语言学家一般都认为,语言跟语言之间总体上没有高低优劣之别。印欧语和汉语在表情达意上各有各的长处和短处,印欧语好在精确和规整,汉语好在单纯和灵活,甚至可以说它的长处也就是它的短处,两种语言应该互相取长补短。事实上现代汉语正在吸收西方语言精确规整的表达方式,只要做得不过分,这是有积极意义的。

中西方的两种范畴观同样都是人类思想的结晶,一静一动,一正一负,也没有高低对错之分。中国人范畴的“有”观是在运动中把握真理,历史理性占主导地位,西方人是在永恒中把握真理,逻辑理性占主导地位,可参考刘家和(2003)的论述。按照冯友兰(2013 [1948])的观点,西方是一种“正”的范畴观,好在它的清晰性,一定要格出个“是一是二”来才满足,中国是一种“负”的范畴观,好在它的单纯性,不追究是一是二,知道“一生二”已“有二”就及格了。西方从来没有形成充分发展的负的范畴观,跟“离散范畴观”对立的“连续范畴观”虽然亲近负的范畴观(淡化了“分立”),但还不是充分发展的负的范畴观。近代中国从西方获得一种新的思想方法即正的范畴观,意义重大,负的需要正的来补充。然而正的并不能取代负的,正像简洁的汉语正在吸收印欧语精确规整的表达方式,但是不会被后者取代一样。

引用文献

刘家和,2003,论历史理性在古代中国的发生。《史学理论研究》第2期。

冯友兰,2013 [1948],《中国哲学简史》。北京大学出版社。

沈家煊,2016,《名词和动词》。商务印书馆。

沈家煊,2017,汉语“大语法”包含韵律。《世界汉语教学》第1期。