David M. Lampton教授曾经担任很有影响力的美中关系全国委员会主席长达十年之久,先后创立了美国企业研究所的中国政策项目,以及约翰霍普金斯大学的中国项目。他还担任过致力于亚洲发展事业的亚洲基金会的董事长。眼下,当中美关系面临巨大困难的时刻,完全成长于和平年代的两国年轻一代,都有剑拔弩张之势。“我有时认为,中国和美国的一些年轻人并不完全明白我们两国之间发生冲突实际上意味着什么”。76岁的Lampton,在平静的斯坦福校园里发出如此感慨。

张涓:我们注意到您最近搬回了曾经就读的斯坦福大学继续做研究。作为一名中国问题专家,在加州工作是一种什么感觉呢?您感觉到西海岸和东海岸相比在对待中国问题上有什么不同吗?

Lampton:因为(加州)与亚洲的距离以及众多拥有亚洲血统的人和游客的存在,美国西海岸对亚洲的发展很关注,非常有兴趣。但就(对中国的)观点的内容而言,和我在华盛顿听到的几乎相同。加利福尼亚州不太有我们国家的政治首都华盛顿那样激烈的政治斗争。在加州可以进行一些不太受自我利益和官僚政治影响的讨论。这是我强烈支持两国地方交流和互动的一个原因,特别是当我们两个国家的首都无法和平相处的时候(地方交流显得更加重要)。

张涓:两国间的贸易谈判近日在缓慢恢复。但特朗普总统最近表示他觉得与中国签署贸易协议的时机还不成熟。在明年的选举中,中美贸易战多大程度上会影响选举呢?

Lampton:坦率地说,美国总统已经(在贸易问题上)说了很多,外人都无法辨别他的核心信念了。想要判定特朗普的行为,一个关键做法是密切关注美国经济本身的表现。即便有贸易战的影响,如果美国经济仍旧表现良好,总统与北京达成协议的压力就会减小。相反,如果美国经济真的开始下滑,特朗普将不得不做一些让他可以宣称在与中国的贸易战中占上风的事情,如通过振兴市场,提高农民收入和促进美国出口,以此来增强他当选的可能性。他的政治基础非常小,他根本无法承受失去很多潜在选民的可能。因此,我倾向于不怎么关注特朗普目前所说的话,会更多地关注美国经济的真正走向以及他的对手如何利用贸易战来对付他。如果特朗普能够达成协议,其核心可能会涉及中国购买大量美国的“东西”,很少或者根本不会对中国进行结构性改革。(事实上)一年多以前,他就可以达成这样的协议。

张涓:最近,华盛顿邮报发表了一篇《合作还是对抗》的文章。这篇文章说“美国新生一代的中国问题专家正在倡导用一种更加尖锐的口气和手段来应对北京,这和一些受接触政策的目标和传统相影响的资深老一代中国问题专家是截然不同的”。作为其中一名最资深的中国问题专家,您如何看待这一观察?您能解释一下为什么年轻一代的专家更加倾向于对中国强硬吗?

Lampton:我认为那篇《华盛顿邮报》文章中有一些实在的东西。也就是说,“中国领域”的专家目前处于一个有分歧的状态,我觉得分歧的强度可以和20世纪50年代的情况相媲美。此外,我认为,作为一般性陈述——但不是每个人都是如此,那些亲身经历过接触政策的学者和政策制定人士一般比那些在接触政策已经不再是一个主导性概念的情况下成长起来的学者更加的支持这一政策。但是,也有很多例外。例如,以前曾与基辛格共事过的驻华大使洛德,在20世纪80年末之后就变得更加具有批判性——有很多这样的例子。最重要的现实是,当接触政策开始的时候,“中国领域”非常小,每个人都在关注中苏分裂和越南战争以及当时各种不确定的因素。

现在,经过四十年的接触政策,这个领域变得更大、更复杂,有商界的人,更多的还是非政府组织和智库里的人。中国几乎影响着我们社会的方方面面,因此,现在要达成共识也就困难得多。最后,老一代人见证过与中国(以及与朝鲜和间接的越南)发生战争的代价,年轻人(特指年轻一代的中国问题专家)成长起来的时代是这些冲突的代价早就被遗忘的时候。我有时认为,中国和美国的一些年轻人并不完全明白我们两国之间(如果)发生冲突实际上意味着什么。我也需要再加上一点的是多个民调显示现在两国的年轻人一般比老一代人对对方国家存有更正面的看法。总之,现在中国领域的专家的情况大不相同——但世界也不同了。

张涓:在您几年前著名的《临界点》的文章中,您提到“从根本上说,美国必须重新考虑其首要目标,中国必须重新衡量自己的实力,以及与之相称的权利。”您的这个“处方”还适用于解决目前处于低谷的中美关系吗?

Lampton:是的,我认为对目前的情况更有效。从某种意义上说,所有美国人都谈到在亚太地区跟志同道合的国家建立联盟的必要性,这间接地承认美国需要朋友,美国根本没有能力和意愿单打独干。但现任华盛顿的政府所做的实际上是很武断地疏远了我们的朋友,不管是韩国,日本还是其他国家。因此,我们需要与有限资源以及需要朋友这两个事实相匹配的可以执行的政策。至于中国,北京以其强势的行为疏远了朋友。中国现在需要一个比邓小平时代更安全的外部环境,来应对复杂的内部环境。然而,美国和中国现在有的都是更倾向于民粹主义的领导人,他们通过民族主义的外交政策获得国内人民的支持。这些政策本质上都疏远了他国。我认为,中国和美国都不应该继续沉迷于各自的实力,都应该好好考虑一下彼此合作和做朋友的必要性。

张涓:为了回应《中国不是敌人》的公开信,美国一批鹰派人士也发表了一封公开信,呼吁特朗普政府采取对抗中国的政策。这是不是显示美国的对华政策还远没有解决?

Lampton:在我看来,说美国(消极一面)的对华政策“已经解决”并不是合适的表达方法。根本上,由于利益集团的此消彼长,对中国看法的变化,领导人和客观条件的变化等因素,美国体系中很少有“一劳永逸解决某问题”的情况。与中国的接触政策持续了四十年之久是令人出乎意料的。既然作为首要的指导性的“接触”政策已经不复存在,那么也就会存在围绕引导性政策的斗争。中国和美国能否在前进的道路上达成一些建设性共识?目前,中国与美国之间达成一个新的富有成效的共识的可能性很小。眼下,我们两国在国家层面的大多数对话渠道都是无法运作的。从这个意义上讲,我担心我们将面临一个消极且代价高昂的不确定时期,而且这个情况不会随着美国政党的更迭而改变。

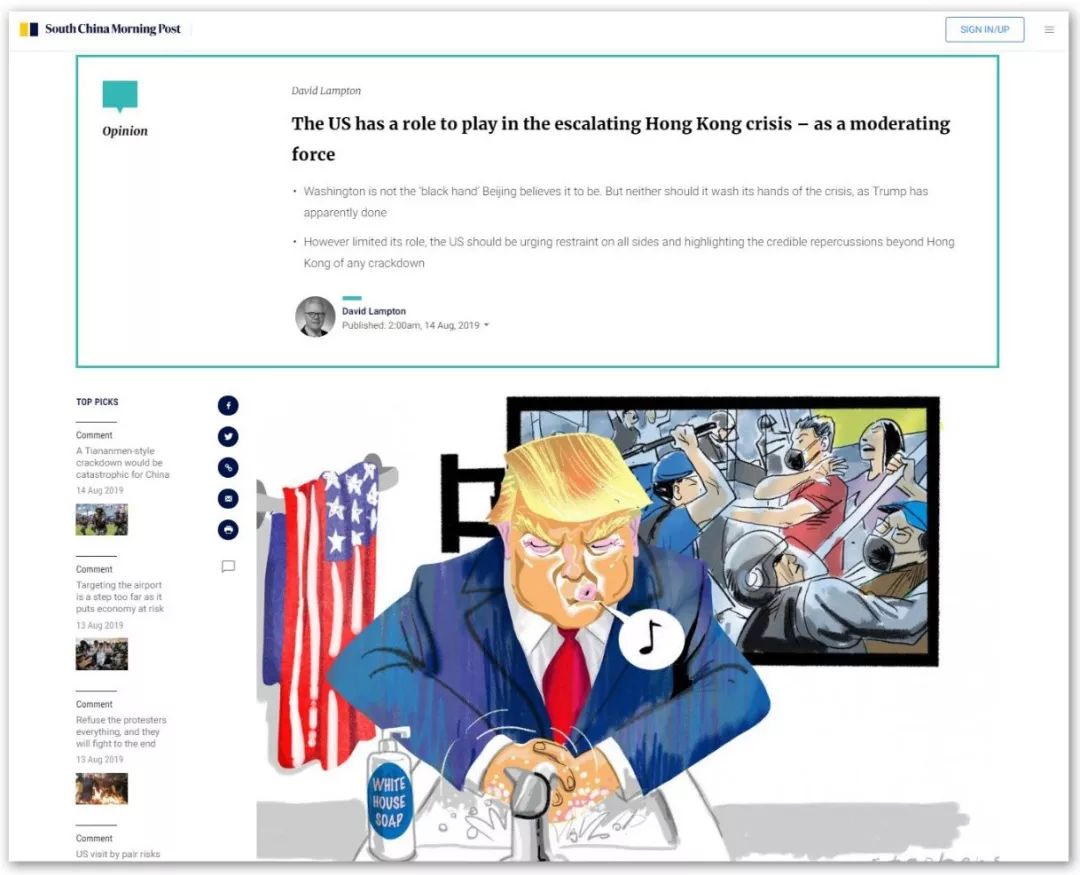

张涓:最近,特朗普总统在香港问题上发声,如果暴力镇压的话,将会威胁贸易协议。副总统在19号的讲话中重复了这一立场。这和之前特朗普要求双方要克制的态度相比发生了微妙的变化。您早些时候在《南华早报》发表评论,指出希望美国发挥“调节的力量”。白宫的这个立场和您文章中提到的希望美国发挥的作用是类似的吗?

8月14日,Lampton在《南华早报》发表评论。

Lampton:在《南华早报》的文章中,我认为特朗普政府需要避免——我认为——正在犯的错误。这个错误就是,暗示如果北京与华盛顿达成贸易协议,美国将对香港事件保持沉默并默认中国的行为。最初,特朗普似乎在说,如果他达成贸易协议,他对香港的兴趣有限。现在,新的声明似乎更清楚地表明,如果在香港事件中使用武力,这将使解决贸易问题变得更加困难。我认为,这是客观真实的,而且公开表明这一立场是呼吁北京保持在香港事件中的克制。

此外,无论(白宫)是否呼吁北京保持克制,作为一个冷静的现实问题,国会和美国公众(特别是在即将举行的大选中)将通过中美关系中的一系列问题包括贸易问题来回应中国使用武力(处理香港问题)。在贸易问题上,国会尤其具有特别的宪法权限。

所以,最近的声明是朝着正确的方向发展,但应该还可以更进一步。我认为未来的声明应该客观地描述使用香港以外的武力的后果——不是威胁,而是客观描述。中华人民共和国(在香港问题上)使用武力不仅使贸易谈判受挫,还会危及香港在美国法律的特殊地位。使用武力还会恐吓到所有的中国邻国,这将是一国两制制度的丧钟,并促使台湾更进一步靠近美国;更不用说还会在美国和欧洲的公众中造成很多年的恶劣影响,如果不是几十年的话。与此同时,我希望看到美国政府敦促香港示威者不要使用暴力,破坏公共财产,干扰城市市政和民事职能的顺利运作。

张涓:在中美两国的各种挑战中,哪个挑战让您最担忧,对两国关系最具有破坏性?

Lampton:最危险的挑战是两国首都以及两国许多普通民众所持有的、且不断增强的一种信念,那就是在国家政策问题方面,每一方都在努力使对方国家的生活更加艰难。中国或美国都不再存有对对方的好意。