头图为何伟拍摄的中国公路

(一)

我忏悔。

公元2020年,我才开始认认真真地读何伟。尤其是想到我大概在10年前就已经听过他的名字,这种相识恨晚的感觉就更令人恼火了。

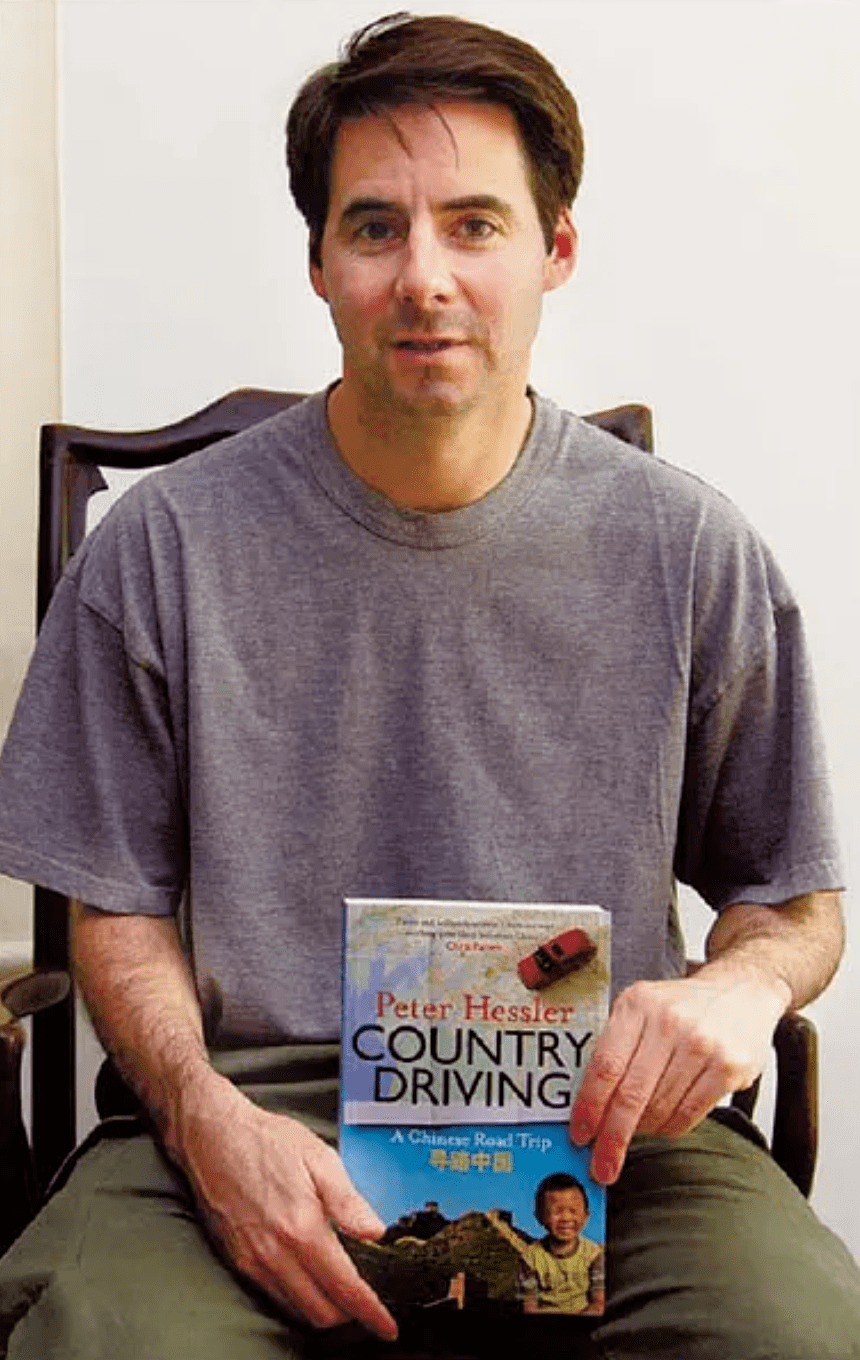

何伟是一个中国名字,但他并不是中国人。何伟的原名是彼得·海斯勒,一个地地道道的美国人,他在牛津大学读完文学硕士之后,参加“美中友好志愿者”活动,来到重庆涪陵的一所专科学校支教,教授英语课程。

在涪陵,何伟将自己的所见所感记录下来,写下了成名作《江城》,这也开启了他职业生涯的新篇章。支教结束后,何伟选择继续留在中国,并成为了《纽约客》的驻京记者。

2001年夏天,何伟考取了中国驾照,自此他开始了驾车漫游中国的旅程,从乡村到工厂,从北京到鄂尔多斯沙漠再到青藏高原,何伟将7年漫游中国的历程记录下来,写成了这本《寻路中国》。

我先读完了何伟的成名作《江城》,然后就深深地迷上了他的叙述方式,再读《寻路中国》,文字间熟悉的味道依然能令人沉醉。

我的感觉是,《寻路中国》写的稍稍逊色于《江城》,当然这并不意味着这本书写的差,实际上它仍是一本绝对值得细品的纪实作品。

《江城》、《甲骨文》和《寻路中国》构成了何伟的“中国三部曲”。

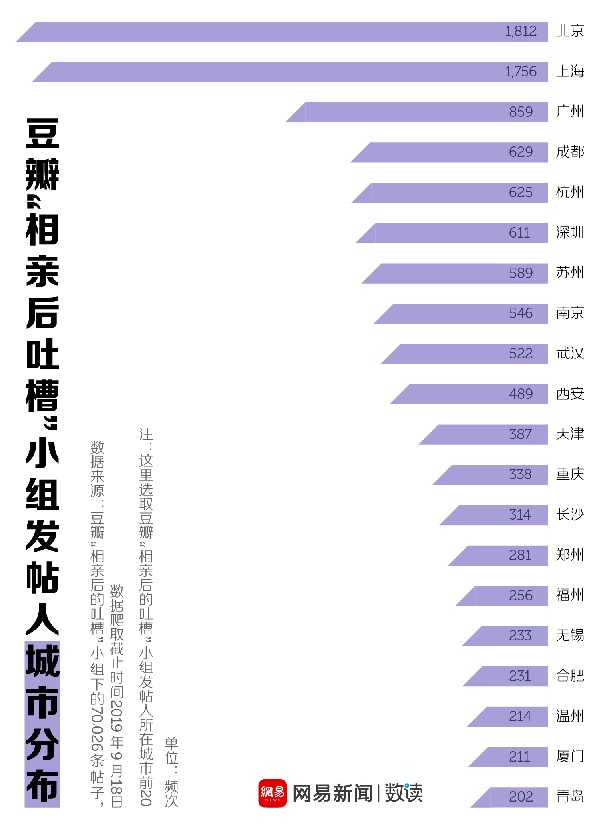

这本是一个叫彼得·海斯勒的美国作家写给美国人看的书,却意外在中国火的一塌糊涂(当然这三本书在西方也屡次获奖),这是三本书在豆瓣上的评分:

是的,每一本的评分都高达9.0以上。众所周知,豆瓣8.0以上即可堪称“值得一读的好书”。

《寻路中国》并非一本游记,实际上这本书里关于旅程中的景色描写很少。何伟试图探讨和展现的,是经济快速发展带给中国社会和中国人的“巨大变化与挑战”。

在何伟笔下,你常常会产生一种恍惚感,那是一种既熟悉又陌生的难得体验。恰如豆瓣的一位读者所言:

“这本书让我觉得,我生活的中国,很多方面对我而言都是外国”。

在新版《寻路中国》的封面上,有一句柴静的评语:

何伟写出了我熟视无睹的中国,和那种亲切的酸楚,那个酸楚就是剧变的实质。

(二)

《寻路中国》由三条完整的叙述线组成,第一部分记录了何伟由北京出发, 沿着古长城遗迹一路向西,横跨中国北方的漫长行程。

在行程开始之前,何伟记录了2001年他在北京考取中国驾照的经历。笔试考题尤其令他记忆犹新,其中一道被何伟完整记录在书中的驾驶员考试题,是这样的:

如果别的驾驶员停车向你问路,你应该:

A)不告诉对方

B)耐心细致地予以回答

C)给他指一条错误的道路

这样一道“送分题”超出了美国人对考试的理解,但与这一路的见闻相比,这道题远称不上“魔幻”。

(何伟用他租来的车沿着古长城一路向西)

在沿着古长城西行的路上,何伟遇上过在葬礼上一直笑呵呵的农村风水先生,他递给何伟的名片上竟然包含27种不同的服务项目,涵盖内容从“择偶”一直到“择坟”。

因为美国记者的身份,他的采访需求总能得到地方政府的高度重视。在一场宴请中,何伟经历了地方官员们盛情难却的劝酒。

何伟表示:“我下午要开车,不能喝白酒。”

得到的回答是:“啤酒呢?”

在山西境内,何伟还撞上了一场典型的“中国式作假”:

当地获得了世界银行的巨额资助,这笔钱被承诺用来退耕还林,保护生态环境,然而何伟遇到的农民告诉他,这么多年来,他们一直在山上挖坑,报酬是每天5袋方便面,但从来没有种过一棵树。

一个农民告诉何伟:

“他们这么干,为得是让领导们路过的时候,看得见这些坑窝,让他们相信正在植树。地方上的干部们把钱都贪污了。”

在路上,很多事情呈现出光怪陆离的一面,车子开上100公里,抵达的可能就是另一个维度的中国。

何伟遇上过玉石店设计好的诈骗手段,他和朋友刚进店就“碰碎”了一个摆件,但店员却爽朗地表示没事。

何伟很快意识到,这表示他必须在这家店购物,他随便挑了一块小石头问价,“2000块”,不过店员报价之后立刻就表示:“还可以便宜点。”

何伟告诉店员,很抱歉,我并没打算买东西。店员脸上的笑容很快消失,指着打碎的摆件说:这个该怎么办?

而在远离城市的乡村,何伟却收获了世所罕见的信任。他来到一个村庄,遇到一位老人和一群留守儿童,何伟向老人打听古长城的方向。面对这个陌生的美国人,老人没有丝毫的疑心,他指着最大的孩子说:把他带上,他认得路。

结果是一共有6个孩子钻上了何伟的汽车,何伟把汽车开出好久才意识到,他还没跟老人讲过关于自己的任何信息,但就这样把6个孩子带上了汽车。

(何伟拍下的6个孩子的照片)

何伟感叹道:在世界上,陌生人受到毫不迟疑的欢迎,赢得孩子们的信任,这样的地方并不多见。

(三)

从来没有那个国家像中国这般,在如此短暂的时间内完成如此巨大的现代性跨越——仅仅30年,中国完成了从一个纯粹的农业国向工业国家的剧变,并进一步成长为“世界工厂”。

何伟试图在宏大叙事下记录普通人面对社会巨变的反应,他驱车来到了中国经济最活跃的地区,浙江。

在浙江,何伟往返于温州和丽水之间,在这里他认识了内衣配件厂的高老板和一群友善的工人。

结识高老板的那个下午,何伟被中国人的效率震惊了:

高老板拿着一张皱巴巴的小纸片,仅用了一个小时零四分,就规划设计出了一间1950平米的工厂。

何伟后来感叹:“人们建设事物的速度,似乎比画出事物的速度还要快。”

这恰巧构成了一个巧妙的隐喻:

在日异月殊的时代,不仅仅是建设和变革的速度跟不上人们的欲望,法律、制度和规则意识同样大大落后于新事物对旧时代摧枯拉朽的侵占。

这实际上正是造成这片土地光怪陆离的魔幻景象的重要原因:

到处充斥着灰色空间,社会的“稳定态”在极速的变革中被打破,呈现出一种前所未有的“动荡感”。

其实所谓的“魔幻感”,正是一种“无序”的状态,一方面旧社会的传统观念和道德准则正在被快速瓦解和消弭;另一方面,新时代的规则意识和社会共识却仍像工地上散乱的脚手架,迟迟未能搭建起来。

高老板是温州人,但他决定在丽水建厂,不仅仅是因为租金更便宜,高老板告诉何伟,丽水的干部要求送礼的金额在2千元上下,而在温州,行贿的代价要更高。

高老板的工厂建好之后,税务局的干部“恰巧”来拜访,何伟正好目睹这一切。税务局的干部建议高老板,他应该找一个会计,然后给了老板一张名片告诉他:

这个人是我的朋友,如果你需要会计,可以找他。

高老板立刻拿起电话拨了过去,因为每个中国人都明白,所谓的建议,实际上是一种“命令”。

在各家工厂的招工现场,何伟见识了中国制造何以兼具高效率和物美价廉的“秘密”:

不计其数的农民工涌进城里,为制造业提供了源源不断的低廉劳动力。这些打工者对改善自身境遇有着极强的欲望和韧性,他们任劳任怨,在这里,最好的工作就是加班最多、放假最少的工作。

工厂招工的标准常常让何伟感到迷惑,因为那些招聘需求看起来就像没有任何要求一样——只要你是个人,愿意吃苦,就可以来工厂上班了。

与此同时,一则对学历、技能、年龄没有任何要求的招聘需求,却可能同时存在着苛刻的地域歧视。

有一条招工广告是这样写的:

招普工。

江西人和四川人免谈。

何伟跟着一群年轻人走进了一家工厂,这家工厂的招聘规则是:贵州人一律不要。

当这个美国记者问工厂老板为何要这样做时,这位老板没有任何的掩饰和回避,他直白地告诉何伟:

因为我不喜欢贵州人。

在丽水的工业区,何伟遇上了一个杂技团。名为杂技团,实际上他们招揽顾客的法宝,是擦边球的色情表演。

无论是杂技团的演员,还是买票入场的男人们,大家嘴上不说,心里都知道钱为何所付:

不过为了欣赏最后那仅仅5秒钟的全裸女人。

整个杂技团就是一个大家族,最后表演全裸脱衣舞的姑娘只有23岁,她是杂技团老板“最远最远的表亲的老婆”,她的丈夫也在这个杂技团里工作。

(整个杂技团就生活在这辆车上)

杂技团的生意并不稳定,事实上他们游走于激烈的竞争和官方的驱逐之间,他们每天都要换一个新地方表演。杂技团的负责人对他们的表演也有着清醒的认识:

这样拙劣的表演,没有人会花钱看第二次。

在告别杂技团之时,何伟用温柔的笔触写下了这样一句告别:

“我已经慢慢地喜欢上了这个杂技团,怎么也无法再看一次他们的表演”。

他理解,在这场拙劣而屈辱的表演背后,是生活带给普通人难以启齿的辛酸。

无论是《江城》还是《寻路中国》,在文字所流淌出的情绪里,我常常能感受到何伟真诚的善意。

(四)

《寻路中国》这本书里,我最喜欢的篇章是何伟居住在北京怀柔三岔村的那段经历。

斗争在租房时就已经开始,而何伟显然对中国农村人与人之间微妙的恩怨暗流毫无察觉。

(何伟在三岔村租的房子)

他租下三岔村一个叫魏子淇的农民的房子之后,每次他刚来到村子,派出所的警察就会赶过来。警察对何伟说:

你不能在村子里的过夜,因为你如果出了事儿,我们要担责任。

他的行踪显然被人监视并偷偷举报了。何伟后来把那个举报他的人称之为“搅屎棍”,一个北方农村常见的外号。

如果没有中国人从中点拨,何伟可能一辈子也搞不明白,搅屎棍之所以偷偷向警察举报他,仅仅是因为何伟没有租他家的房子。

这个美国作家完全被这种中国底层民众之间的“使绊子”搞蒙了。

不过这样的思维和做派,在我的成长经历中却是十分熟悉,我几乎已经习惯了社会上一些人这样的思维:

“我过不好,你也甭想好过;我赚不到的钱,这钱就谁也别想赚。”

好在,与何伟合租的姑娘郭眯眯是个北京女孩,处理这些问题不在话下。

为了赢得派出所民警们的信任,何伟和郭眯眯年节都主动去派出所拜访,带上月饼、水果和香烟,甚至还专程让郭眯眯的父母开车带着所里的几位领导出去吃了一顿饭。

中国式的处理方式十分奏效,终于,派出所的民警对仍在不断打电话报警的“搅屎棍”说:

不要再做无用功了。

何伟这样总结:

“中国的警察有时候也许有些粗野,但实际上,他们跟这个国家所有的人一样,讲求实用主义。 多数情况下,他们的主要目的,就是不要让自己承担任何责任”。

“中国的警察有时候也许有些粗野,但实际上,他们跟这个国家所有的人一样,讲求实用主义。 多数情况下,他们的主要目的,就是不要让自己承担任何责任”。

何伟和房东魏子淇一家相处融洽,到最后甚至有了一家人的感觉。魏子淇的儿子魏嘉亲切地称他为“魔鬼叔叔”,他带着魏嘉在北京四处游玩,开车送他上学,教他英语。

(何伟和魏嘉在玩游戏)

魏嘉身体不好,何伟几次带他去北京的医院看病。在北京儿童医院,他见识到了所谓的城里人如何歧视这个国家的农民:

那天,魏嘉的父亲魏子淇穿着一身典型的农民装扮,一条黄布裤子,上身是一件草绿色的背心,而他怀里的魏嘉,穿着几乎是整个待诊大厅里最寒酸的小孩。

(魏嘉,这张照片成为了本书台湾版的封面)

人们用胳膊肘推挤着魏子淇,医院员工对他的询问充耳不闻,“一个城里人从后面撞上了他,然后一边走一边骂了一句:滚开点!”

没办法,何伟抱起魏嘉,向咨询窗口走过去,服务人员对这个美国人展示了远胜于同胞的耐心,回答了何伟提出的所有问题。

这个美国人写道:“当她看到这个小孩抱在一个老外手里,而不是一个农民手里,事情顿时便有了差异。”

后来,再进城的时候,魏子淇会专门换上黑皮鞋和新衣服,回到村子里的时候,再换回黄胶鞋。

(魏子淇一家三口)

魏子淇是三岔村的“改革派”,他颇具眼光,敢想敢干,率先利用古长城的地理优势办起了农家乐。

随着北京私家车数量的高速膨胀,周末来郊游的游客也越来越多,魏子淇的妻子曹春梅做得一手好菜,农家乐的生意越来越火爆。

但家庭经济状况的改善,却加剧了两个人的矛盾,何伟观察到,有一段时间魏子淇夫妇经常吵架,何伟一针见血地总结道:

“他们一同承担着经营生意的责任,但他们不是合伙关系。”

男人每天在外面应酬,收获人们的赞美、掌声和更大的世界,但农家乐的成功对于曹春梅而言,只有更多的活儿和更多需要宰杀的鱼。

(魏嘉和妈妈曹春梅)

“多数时候,她清晨醒来面对的,是头一晚客人留下来的一大堆油污碗碟。家庭的收入在增加,但她从中没能够得到什么乐趣,她跟外界的接触常常转瞬即逝。”

实际上,因为生意的火爆,曹春梅的世界反而更小了,她几乎很少离开厨房。

“最大的决定都由男人来做,最大的收益也都由男人来享受。”魏子淇常常几天不在家,夜晚喝的醉醺醺才回家,曹春梅对此的反应是:

“我懒得管他”。

“她总是选择一种消极,甚至破罐破摔的姿态。但在表面的平静之下,奔涌着一股挫折的暗流。”

(五)

乍看起来,魏子淇是新时代中国的一位兼具眼光和勇气的农民企业家,他有经商头脑,还试图从政,农家乐搞的风生水起,可能是三岔村最有钱的农民,他考取了驾照并购买了一辆轿车,是最早使用手机的人……

(魏子淇的农家乐)

但在魏子淇的骨子里,依然矗立着庞大的、难以动摇的传统观念和意识形态。

比如,面对魏嘉令人担忧的健康问题,他一方面瞧不起妻子曹春梅每天求神拜佛,可另一方面,为了改善孩子的健康状况,魏子淇的办法是:

给孩子改名。

新名字是用电脑选取的,而这个计算机选出来的名字,可以弥补孩子五行缺水的不足——新名字含有一个“淞”字。

对此,何伟惆怅地写道:

“有时候,他们似乎是本能地抓住了两个世界里最糟糕的东西,最糟糕的现代生活,最糟糕的传统观念。”

在我看来,这正是《寻路中国》所记述的核心:撕裂感。

这是一种经济快速发展,城乡快速融合下的“副作用”:

瞬息万变的社会,让人们面对社会,面对自己,面对同类和脚下的土地,都失去了曾经的“锚”。

正是这种“现代性”和“旧社会”之间的冲击和撕裂,构成了我们脚下土地“魔幻”的一面:

时代的巨轮轰然碾过,苍山被削平,河谷被连接,村庄被高楼大厦和无尽的厂房掩埋,这片土地上的一切都在快速变幻,但新的规矩、律法和社会共识仍在缓慢地“草拟”中,而人们的认识和观念也并未因此与时俱进。

本质上,何伟提供了一次机会,一个外来者独特的视角:

在他的笔下,我们得以重新审视那些早已“熟视无睹”的事物。