2021年2月,许晨阳、刘雨晨、庄梓铨等三位校友贴出预印本文章“Finite generation for valuations computing stability thresholds and applications to K-stability”(预印本文章链接:https://arxiv.org/abs/2102.09405),解决了更高秩的有限生成猜想(Higher Rank Finite Generation Conjecture)与K-稳定性中诸多核心猜想。同时,结合之前的工作,三位校友也解决了推广的Yau-Tian-Donaldson猜想。

K-稳定性是田刚院士在1997年文章中引进的,与Kähler-Einstein度量的存在性密切相关,是连接代数几何与微分几何的重要概念。对K-稳定性的刻画、其模空间的构造及其性质等是数学家们关心的核心问题。近些年,许晨阳等三位校友及其合作者专注于该理论的研究与发展,取得一系列重大突破,诸多成果发表于 Annals of Mathematics 、 Inventiones mathematicae 、 Journal of the American Mathematical Society 、 Duke Mathematical Journal 等数学期刊。据介绍,此项成果终结了K-稳定性领域延续数十年的一系列研究。

北京国际数学研究中心对许晨阳、刘雨晨、庄梓铨三位校友,以及K-稳定性的引进者田刚院士进行了联合专访。田刚院士也是许晨阳和刘雨晨的硕士研究生导师。下面让我们来一起看一看校友携手合作、破解难题的故事,以及田刚院士对相关工作的解读。

第一章 是结束,更是开始

近期三位校友合作完成的预印本文章刚贴出就收到了很高的评价。这项工作是计划中的事吗?怎么开始的呢?

许晨阳(以下简称“许”):这个问题应该算是这个领域最核心的问题了,也是完成一系列基本问题的最后一步。所以事实上我们一直都在关注这方面的东西。我自己大概是在2019年就开始认真地想这个问题了,但是一直没有什么进展。后来2020年初我才知道我一开始的想法是走不通的,当时庄梓铨给了我一个反例,我才意识到要改变我一开始的思路。

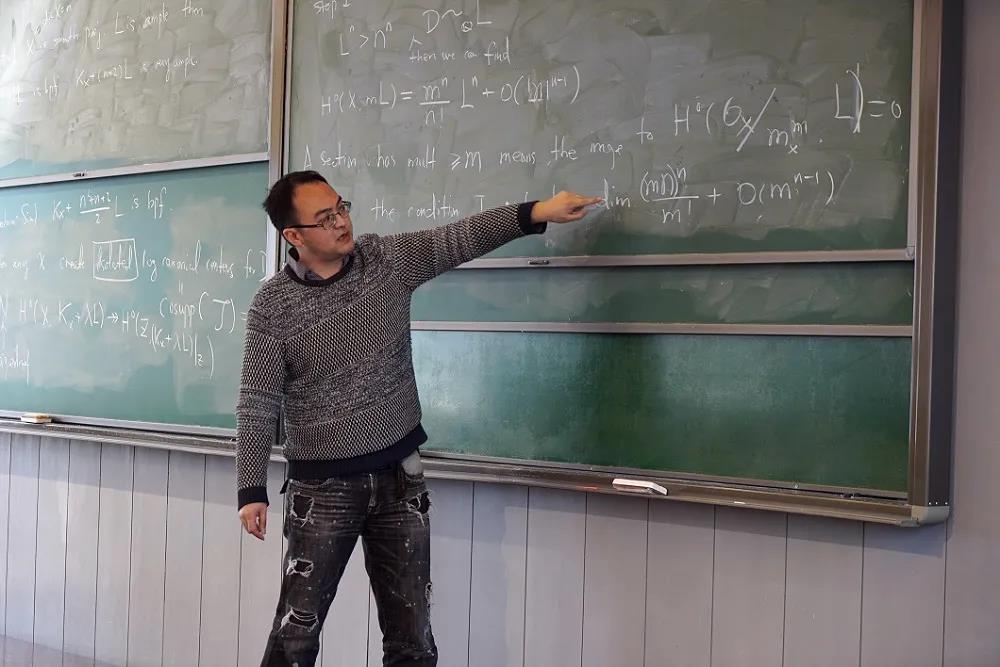

许晨阳在北京国际数学研究中心作报告

方便介绍一下三位是如何分工的吗?

许:我觉得数学里一般有两种合作的模式,一种是大家各懂一点,每个人懂的东西都不一样,然后互相在知识上补充;另一种是大家懂的东西都差不多,但是想问题的角度可能有不一样,大家一块儿想。我觉得我们是后一种的,因为我们本来也是同一个老师的师兄弟嘛。

这项工作被认为最终完成了延续数十年的K-stability of Fano varieties相关研究。你们自己如何评价这项工作的学术影响呢?

庄梓铨(以下简称“庄”):我想如果考虑Fano簇的情形,基本上是完结了吧。但是同样的问题,比如说常数量曲率的度量,现在还知道得很少。另一方面,我们现在把整体的问题解决了,但是对于奇点的情形我们还是知道得很少。

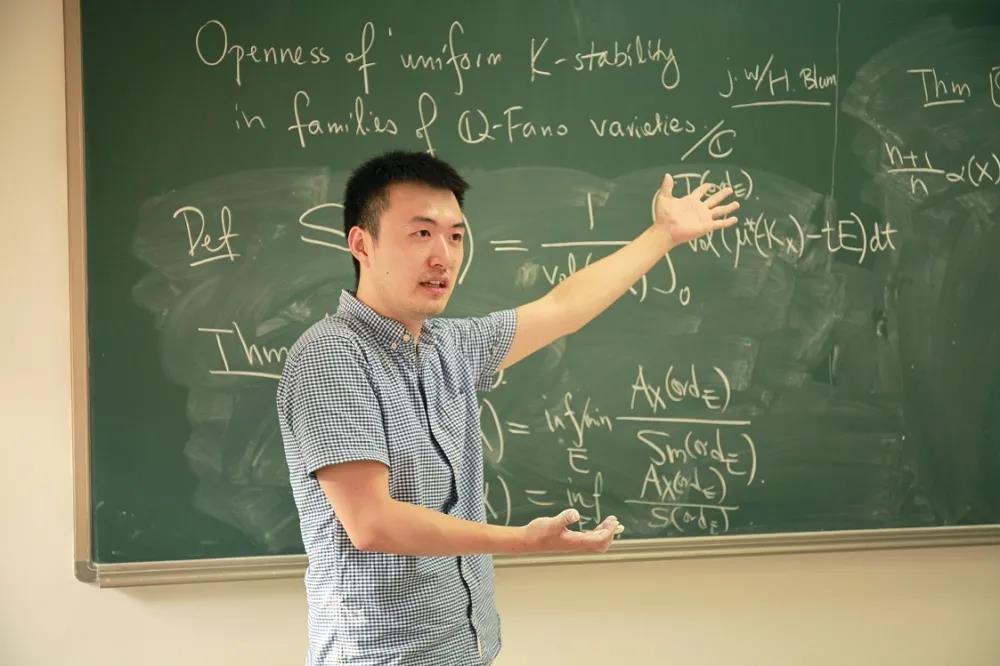

庄梓铨在北京国际数学研究中心作报告

许:对。而且代数几何其实是一个以例子为导向的。比如说什么样的Fano簇是K-稳定或者不是K-稳定的,其中会有很多有趣的问题的。我想,研究这种例子的办法,一种是研究模空间的办法。目前我们把模空间和它的一些重要的性质都构造出来了,但是究竟哪些东西给出了模空间的例子,这是还可以研究的。

另一个方法是δ不变量。因为我们知道K-稳定当且仅当δ>1,然后K-半稳定当且仅当δ≥1。这也是对例子去算,比如说光滑超曲面。当然庄梓铨在这里做了很多工作,把以前的界推进了很多,但还只是一个三次根号的界,概率上还是0%。所以这里其实还有很多可以做的。

我其实也看到了网上有文章评价我们这个工作,说这个领域就终结了。我第一反应就是丘吉尔的那句话,“It’s not the end, it’s not even the beginning of the end, it’s the end of the beginning.” 我觉得我们差不多就是在“the end of the beginning”这个阶段。“The beginning”的阶段就是基础理论,比如理解Fano簇,构造紧模空间的阶段,相当于给整个领域打基础,但是后面还有很多问题。

实际上从双有理几何的角度来研究K-稳定性也就是大概十年的历史。现在当然在第一个阶段,起码对于Fano簇,或者是Fano pair的一些基本理论是建立起来了。但是像庄梓铨前面说的局部的情况,还有很多例子,都是很值得研究的,这里面可以引进很多有意思的故事。但是确实,这个打基础的理论是已经结束了。

文章里说这个定理推出来了log Fano版本的Yau-Tian-Donaldson猜想,可以简单介绍一下这个猜想吗?

刘雨晨(以下简称“刘”):canonical divisor是正的或者是零的时候,根据Aubin-Yau和Yau的工作,Kähler-Einstein度量总是存在的。当canonical divisor是负的,也就是Fano簇的情况,在50年代日本数学家Matsushima找到了一些反例。也就是存在一些Fano簇,上面没有Kähler-Einstein度量。最简单的反例就是CP2爆破一个点,因为它的自同构群的一些限制。

后来这方面经过了很多发展,比较著名的日本数学家Futaki定义了Futaki不变量。田刚老师在这方面有很多重要的贡献,比如说他完全解决了复曲面的情形。经过田刚老师多年的耕耘,后来他在1997年引进了K-稳定性这样一个概念,2002年Donaldson给了K-稳定性的一个代数的描述。Yau-Tian-Donaldson猜想是用代数几何中的稳定性理论来刻画Kähler-Einstein度量的存在性,更准确地说,微分几何里Kähler-Einstein度量的存在性和K-稳定性是等价的。

刘雨晨在北京国际数学研究中心作报告

这个文章里的这个版本是不是比原始版本的要强?

刘:是的。最早Yau-Tian-Donaldson是对光滑的Fano流形提出的。光滑版本的第一组证明是田刚老师,还有陈-Donaldson-孙,分别独立给出的。他们的办法对于光滑性有很强的要求,在奇异的Fano簇会受到一些限制。我们这里是通过变分法来做的,这一方法是由Berman-Boucksom-Jonsson在2015年首先使用的。

在2019年有两篇文章,一篇是李驰、王枫、田刚合作的,他们就证明了奇异的情况,之后李驰在2019年夏天又给出了一个包括群作用的版本。他们的结果给出了一致K-多重稳定的Fano簇存在Kahler-Einstein度量。我们三个人的结果相当于证明了在代数几何里一致K-稳定性与K-稳定性是一样的,从而证明了K-多重稳定的Fano簇存在Kahler-Einstein度量。

这个结果和极小模型纲领有什么关系呢?

许:我们研究中使用的技术都是围绕极小模型纲领发展出来的很多理论,比如构造极小模型,有界性等。所以可以说Fano簇的K-稳定性的代数理论,是经典的以极小模型纲领为核心的高维代数几何领域的一个新的延伸方向。

K-稳定性为何会被用来造模空间?它和GIT造出来的模空间有什么区别?在许多数学家的工作下,K-模空间现已造好,有什么已有的或者潜在的应用?

许:我想大家在知道K-稳定性以前,可能没有人期待Fano簇有一个好的模空间理论,也就是在2010年以前在代数几何里是这样的。但是当人们知道这个和Kähler-Einstein度量有关系的时候,而Kähler-Einstein度量是一个典范的结构,所以应该有好的性质。可以说当时是有一种迷之相信。

但是K-稳定性的原始定义,因为要测量无穷的地方的退化,它的表现是不易搞清楚的。所以在一开始,从技术上看这个定义它没有那么有道理会给出一个模空间理论。所以一开始我们的信念完全是来自一种哲学上的猜测。

几何不变理论(GIT)是D. Mumford建立的,其目的是构造模空间,确实,它可用来构造向量丛的模空间和曲线的模空间,但它的问题是没法给出高维代数簇的一个模空间,从二维以上代数簇要造紧的模空间就已经有点不够了。所以人们才会想要用别的办法。

我的感觉就是,微分几何里会给你很多线索。像当时田刚老师证明曲面的情况,他也是通过一个固定degree的曲面,他去全纯地变化它的复结构,你知道在欧几里得邻域上都有Kähler-Einstein度量,然后你就可以去造这个极限。这种想法其实就和模空间很像了。

当时Yau-Tian-Donaldson证出来之后,可光滑化的Fano簇的模空间就跟着造出来了。但是也没有一个让人满意的代数理论。我自己是一直到唯一性被Blum和我证出来之后,那个时候才开始没保留地相信K-稳定性能给出一个好的模空间了。但是在之前,即使在向量丛的情况下,Hitchin-Kobayashi对应的是slope的模空间,但是代数上它也不直接给出一个紧的模空间。在Fano簇的时候,这个问题更大。

但其实真的让我最惊讶的是,一直到2010年前后高维代数几何学家才开始系统地研究K-稳定性。很久以来高维代数几何学家都在寻找Fano簇和其它方向的联系,所以你很自然地会尝试这个方向。但是直到2010年这样的研究才真正开始。

刘:我觉得如果你看具体的K-模空间,GIT和K-稳定性还是离得比较近的。比如说你看三次超曲面,它自然地就会有一些GIT模空间,并且在四维以下跟K-模空间是一样的。一般情况下K-模空间更像是GIT模空间的某些形变。如果这个Fano簇有一个好的Hodge结构的话,你可以从GIT到Hodge结构的模空间之间有一个有理映射。很多时候你需要消解这个映射,这个过程中很多K-模空间就会自然地出现。所以我感觉K-模空间理论是一个很灵活模空间理论,它可以拥有很多变化。这些变化可能局部上看上去和GIT很像,但是整体来讲它更是某种内蕴的结构,这也解释了它为什么比GIT更灵活。

所以这里模空间的紧性是非常关键的是吗?

许:是的。像一开始田刚老师他们研究Yau-Tian-Donaldson的时候,一个最重要的问题就是紧性。一开始你知道所有度量空间构成的空间是紧的,然后你证明这个极限作为度量空间上面有一个代数结构,通过这样绕到度量空间,来证明所有有Kähler-Einstein度量的光滑Fano簇是紧的。

我们前面说的用变分法解决Yau-Tian-Donaldson猜想就是把紧的问题放到代数这边了。因为如果你假设uniform K-stability,就已经把紧性放在里面了。uniform也就像是说如果你扰动一下,它还是稳定的。

所以事实上证明Yau-Tian-Donaldson和构造模空间之间有很多步骤的关系是非常近的。当然构造模空间里需要的步骤还会更多,比如说证明唯一性,是在Yau-Tian-Donaldson的证明里不需要的。对于我来讲,证明模空间对于代数几何来说是比Yau-Tian-Donaldson猜想更加吸引人的一个问题。

许老师在Shokurov70岁生日会议期刊上写的文章中,写到global和local case都是finite generation的推论,看起来本质的困难差不多,为什么LXZ只解决了global case,stable degeneration conjecture卡在什么地方?

许:因为我们证明当中用到了Fano簇的有界性,但是类似的东西在局部上还没有。具体地说一个例子就是这种情况还不知道怎么证明不会发生:Fano簇的体积趋于0,它们都是K-稳定性,这个时候它们就不是有界的了,但是体积乘以Weil index的之后是有界的。换句话说就是局部上我们需要更强的有界性。

庄:其实整体的K-稳定性,比如说模空间的有界性,很多进展其实是从Fano簇的有界性开始的。

许:我们证明计算δ不变量的赋值是Abhyankar赋值,并把所有问题化到有限生成那个结果,其实就用到了Birkar的那个有界性结果。整个有界性理论不管是在模空间还是证明general Yau-Tian-Donaldson里都是很重要的东西。

庄:对,但是这么重要的东西在局部的情况我们还是不知道。

许:这个有界性问题不是一个传统的双有理几何的问题。也就是说有一个Fano簇加上一个α不变量有下界的条件,然后我让体积趋向于0,然后乘以一个Weil index bound,要证明它也是趋向于0。这种不是以前的MMP(极小模型纲领)会去关心的问题,可能还没有被人系统性地想。因为这个问题本身的历史还不是很长。

几位老师是主要在疫情期间做出来的这个问题,讨论都是在线上讨论吧。有没有觉得这种方式有一些缺点呢?或者延缓了工作的进展呢?

许:我觉得延缓是谈不上吧,但是如果可能的话我还是比较喜欢线下讨论的。像我和庄梓铨和刘雨晨都还是有一些线下讨论的。像我在MIT的时候庄梓铨也在MIT,后来我来了普林以后刘雨晨也在普林。当然我想庄梓铨和刘雨晨可能只能线上讨论了,因为你们在疫情之后大概是没有见过。

当然我们做的时候,大多数时候还是各自回去做的,然后有想法了再在线上讨论一下。

庄:我觉得线下讨论的话就会比较随机嘛,想到什么就会说什么。线上讨论的话,你想得比较成熟了才会出来一起讨论。因为线上讨论就要约时间什么的,而线下讨论就没有这种约束。

许:对的,在讨论之中爆发灵感的可能性还是要大一点。我以前和庄梓铨,刘雨晨,包括我想他们之间也是,就经常一起在一个办公室里面待上几个小时,琢磨一个问题,这种事情在线上还是比较困难的。

三位老师接下来的工作重心有没有什么规划呢?

庄:首先要能找到工作,然后才能谈重心。两位有工作的可以先来谈谈重心,哈哈哈。

我的话主要就是前面提到的几个问题吧。其实做K-稳定性的人很多兴趣都是共通的,一个是希望把例子搞得更清楚,另一个是对局部的情形,甚至是非Fano的情形有一个更好的了解。因为毕竟现在对Fano簇有这么好的了解了,我们自然希望这些工具能够加深其它方向的了解了。不过具体怎么样还是要边做边看了。

刘:我觉得我接下来的重点会在模空间这边。比如说构造一些具体的例子,然后再看它和别的几何的关系。目前来说对于典范丛是正的代数簇,我们有好的模空间的理论。对Fano簇,我们有一个好的模空间理论,但是怎么做到Calabi-Yau簇上,还是一个很吸引人的问题。我们希望能够通过这个方法给出一些联系吧。

许:我觉得目前Fano簇K-稳定性的研究还有两个大的方向都围绕着具体Fano簇,一个是显式K-模空间,就是前面刘雨晨提到的方向,一个是δ的估计,就是庄梓铨做的这个。关于我的话,我也不知道,数学很难预测接下来要做什么,可能会首先把这些东西整理一下吧。

庄:是的。我自己的感觉就是自己一直想的问题经常是想不出来的,但是很多时候突然就会解决另一个问题。

所以这个成果是不是也能反过来反哺微分几何呢?

许:希望是的。当然对于Fano簇的Yau-Tian-Donaldson,代数几何现在已经完全回答了。但是对于一些别的东西,你可以先用代数把它的底空间的样子做出来,然后你再在上面加一层度量结构,包括像Kähler-Ricci流做MMP(极小模型纲领)一样。

第二章 田刚院士解读K-稳定性相关工作

之前的采访中,三位老师(编者注:指刘雨晨、许晨阳、庄梓铨)提到类似的工作可以尝试在Calabi-Yau流形里来尝试,田老师怎么看呢?

田刚院士(以下简称“田”):目前来看K稳定性对于构造模空间确实还是一个比较合适的概念。之前人们试图用Chow-Munford稳定性来构造模空间的时候,但即使是在二维的情形,构造也是相当复杂的,至今无法推广到高维。在高维general type的情形,之前虽然有一些尝试构造模空间的方法,如KBRS方法和E.Viehweg的方法,但是现在看来用K-稳定性来描述会更自然,更一般,也更概念化。我想K-稳定性给出构造模空间的一个更典则的办法,这已通过很多例子来确认了,如在Fano的情形。如果构造模空间的时候只用检验一下K-稳定性,就会非常方便。

田刚院士做学术报告

原来的做法是在什么意义下不够典范呢?

田:好比构造模空间,你去看E.Viehweg的书的话,他在很多情形是证明了模空间是quasi-projective的,但是构造相应的正线性向量丛是非常复杂的,没有一个典则的方式。我觉得好的数学方法应该是干净明了的,是具有一致性的。

讲到模空间,讲到K-稳定性,很多人问为什么叫K-稳定性?文献中有些说法,如跟K-能量有关系,我确实知道与K-能量有紧密联系,但我当时称其为K-稳定性,是因为它来自于Kahler几何中Calabi问题的研究。当时我要找一个新的名词,有区别于Chow-Munford稳定性,就自然选择了用Kahler几何中的K来表示。实际上,我在解决Calabi问题的复曲面情形时,就基本上知道K-稳定性的性质了。这个工作是我在哈佛博士毕业前后做的,与我的博士论文有关。我解决Calabi问题的复曲面情形的证明分成三步,最后一步就是检验K-稳定性,我证明了只要算Futaki不变量就可确定曲面的K-稳定性。实际上,1990年,陈省身先生在南开办过一个“展望中国数学”的会议,我没来参会,但是我给会议论文集投了一篇文章。在这篇文章中,我找到了一个Orbifold的例子,它是不稳定的,也是通过计算它的特别退化极限的Futaki不变量来证明的,用现在语言,这个Orbifold是K-不稳定的。

也就是说这个orbifold没有Kahler-Einstein度量?

田:对。其实对于光滑的情况到现在也没有找到一个K-不稳定的例子。在很长一段时间内,我曾希望证明K-稳定和Chow-Munford稳定是一样的,因为当时是想和几何不变理论联系上,我也读了很多有关几何不变理论的,如Mumford的文献。我想如果它们是等价的,我们就可以用Kahler-Einstein度量去研究Chow-Munford稳定性,这样在很多情形比较容易验证Chow-Munford稳定性。但一直不成功,我在1993年还写过一篇文章,在超曲面的情形,对于固定的嵌入是可以证明K-稳定就是等价于Chow-Munford稳定。但是在一般情形没有成功。现在来看肯定是不会成功的,因为一般情形的K-稳定与Chow-Munford稳定是不一样的,K-稳定是对应的两个表示,而原先的Chow-Munford只对应一个表示。而且K-稳定性的两个表示是以相减的情形出现的。

Chow-Munford稳定是怎么出来的呢?这涉及到一个代数群,这代数群有一个到向量空间的表示。按照几何不变理论的想法,你就去看什么向量是稳定的,什么向量不是稳定的,或者说是半稳定的,根据它的轨道来判断。这是几何不变理论的核心的东西。它对不稳定性有各种刻画,比如说它是不变多项式的共同零点。

我的学生S. Paul后来发现,K-稳定性实际上牵扯上了两个表示。一个向量空间V,另外一个W,但是如果两个表示相加,那它就变成一个表示了。可是如果它们相减,就会多出来新的东西了,也会比原先的东西复杂。其实K-稳定的很多问题还没有解决,如几何不变理论中一些重要结果还没有推广在K-稳定上来。现在在Fano情形,刘-许-庄他们三人的结果是非常好的,但是一般的情形还有待研究。

打个比喻,向量丛可以相加,但是不能相减,两个向量丛相减也就不是向量丛了,那就是K理论的东西了。这里的K-稳定性也有这个味道,只不过我们这里用的是表示。

所以K-稳定性这些理论并不是局限在代数几何里的对吗?

田:对。现在它已经有代数化的研究了,但是一开始是在微分几何里面考虑的。一开始是为了去解Einstein方程,找它可解的一个代数条件。这里又回到了复曲面的情形,当时我就知道了这个方程可解是有障碍的。对于一般情况来说,这个障碍是一个代数障碍。我们就希望找到一个更完备的障碍,于是就把这个流形嵌入到CPn里面去,利用外部空间的代数群来定义K-稳定性。其实这些东西都是代数了,就看你怎么理解了。像Futaki不变量,是可以用不动点来计算的,这个在90年代初就证明了。一定意义上这个不变量在70年代就知道了,因为它可用Bott-Chern class来表示。但Futaki的方法有一个好处,就是它直接跟解Einstein方程联系上了。其他的代数方法没有这种联系。

我们早已知道Equivariant表示有两种表述方式,一种是通过Residue Formula,一种是通过Equivariant Index。前者可用来计算Futaki不变量,后者被Donaldson直接用来作为Futaki不变量的定义,这个定义是代数化的,且可推广到奇异空间上。其实所有这些相互之间都是有联系的。后来代数几何学家发展了更好的代数方法,更有利于计算和证明几何定理,如现在刘-许-庄解决了有限生成问题。

我们的这个工作和2018年Birkar获得菲尔兹奖的那篇有限生成性有没有什么关系呢?

田:应该有关系。Birkar在他解决BAB猜想的文章中,提到和α-不变量有关系。在α-不变量大于一个值的情形下,我们总可以推出某种有限性。在光滑的情况它总会有一个正的下界。我们要是只谈Fano簇,这些不变量相当于就是告诉你anti-canonical的除子的奇点不能太奇异。当然如果再加上是Fano流形,你就可以证明它的有界性了。

许晨阳,代数几何方向的世界领军数学家,2012年回国加盟北京大学北京国际数学研究中心。曾获得2016年度“ICTP拉马努金奖”,2018年受邀在国际数学家大会上作报告。2018年秋季起他先后担任美国麻省理工学院、美国普林斯顿大学数学教授。近年来,许晨阳在代数几何学领域继续攻坚克难,2018年至今,在 Annals of Math. , Invent. Math. , J. Euro. Math. Soc. , Duke Math. J. 等顶级期刊上发表了多篇论文。2020年获美国数学会颁发的科尔代数学奖。

刘雨晨,2011年、2013年于北京大学数学科学学院取得本科和硕士学位,硕士期间师从田刚院士。2017年博士毕业于普林斯顿大学,师从János Kollár教授。博士毕业后曾在耶鲁大学任Gibbs助理教授,做博士后研究。现为普林斯顿大学访问助理教授。今年秋季将入职美国西北大学任助理教授。研究方向为Fano簇,K-稳定性,模空间和奇点理论。

庄梓铨,2014年本科毕业于北京大学数学科学学院,2019年于美国普林斯顿大学取得博士学位。现为美国麻省理工学院Moore讲师(博士后),主要从事代数几何尤其是双有理几何方向的研究。