今年70岁的丘成栋近乎是一位“隐形”的华人数学家。

内敛、寡言、不喜欢热闹,即使自己的数学成果,也很少会“广而告之”。但在数学界,他的名字足够响亮。

不过,如果在网络上搜索丘成栋,出来的结果十有八九是丘成桐,他的哥哥。

哥哥“太有名了”,他是哈佛大学教授,被称为“一个人就是一个数学系”、菲尔兹奖首位华人得主、多个国家的院士,几乎拿下数学界所有的重要奖项......他关心中国数学教育,也时常会因为一些行动和观点成为舆论焦点,让数学“出圈”。

在公开场合,兄弟俩很少“同框”。其中一次,是在2019年华人数学家大会开幕式上,丘成栋获得了“陈省身奖”,。他从哥哥手中接过证书。表彰他在多复变函数理论、控制论和生物信息学的重要贡献,以及培养大量优秀学生。

作为华人数学家代表,兄弟俩同样闪亮。他们有着相似的地方:痴迷数学、年少成名、非常努力、热爱教育......也有着不同的地方。在数学研究的道路上,丘成栋从未觉得有太多来自哥哥的压力,他有着自己的节奏和思考。

从中学时,丘成栋开始对数学有了兴趣,便再没想过其它选择,后来到美国读书、工作,非常刻苦,每周工作6、7天,每天从早6点到晚11点,三年就拿到了博士学位,凭借着纯数学、应用数学、计算机科学等领域的重要成果,获得了国际数学界的高度认可。

2011年,丘成栋辞去伊利诺伊大学芝加哥分校的杰出教授一职,接受清华大学邀请,全职到清华大学数学科学系工作,工作重心更多转向了回国育人,这是他最关心的事业。今年9月,他被授予“北京市优秀教师”荣誉称号。

因时常与身为生物学家的妻子交流研究的缘故,最近20年来,他沉迷于生物与数学交叉所碰撞的“火花”。

丘成栋的办公室在清华大学理科楼,红棕色的外墙爬满了藤蔓,犹如中世纪欧洲古堡,一楼是仿照“雅典学院”建筑的研讨场所,他的办公室在“雅典学院”的楼上,办公室简洁明亮,正如他所从事的数学研究,一整面墙装满了各类数学书籍,都是英文原版。

因为不喜欢热闹,丘成栋的大部分时间都在这里度过。在清华大学默默伏案研究的岁月里,他在生物与数学交叉领域作出了大量原创性成果,那股“火花”如今在清华大学越发明亮。

在他看来,父母是对自己影响最大的人。追忆早逝的父亲和坚毅的母亲,他依然感恩,一度哽咽,泪湿眼眶。

今年,因为年龄缘故,丘成栋就要从清华退休了,但他说“还要再为祖国工作10年,现在非常注重锻炼身体。”

一个和风暖阳的上午,《中国科学报》记者在清华大学理科楼的办公室见到了丘成栋教授,听他讲述自己与哥哥不一样的数学人生,感受到一位数学家沉浸在研究中的纯粹与快乐。

丘成栋获得“陈省身奖”从左至右:高鸿均、丘成栋、丘成桐、杨乐(丘成桐数学科学中心供图)

以下是丘成栋的自述:

“丘氏能出两位数学家,母亲一定很欣慰”

我出生在香港,父亲还在的时候,对我们每个孩子要求不一样。父亲让我们背的书非常多,主要是古文和唐诗宋词。我4岁时,开始背古诗词,小时候觉得背诵有点苦,背完的内容有时记不起来,后来发觉还是早上背诵记得比较清楚一点。父亲也教我写毛笔字。

后来我喜欢读历史小说,清朝的乾隆康熙,汉唐时期,还有秦始皇等《水浒传》、《西游记》、《三国演义》这些经典名著,记忆比较深刻,都是我小学时候读过的。

小学六年级,父亲过世后,家里便非常困难,全靠母亲做织毛衣等杂活维持生计,让我们继续接受教育。

我中学读的是一所教会学校——协同中学。那时候,我开始对数学产生兴趣,很喜欢,觉得代数等科目蛮有趣。中学会考的时候,我的生物和化学成绩很好,其实母亲那时候希望我学医。

那时,哥哥还在香港读书,我有数学问题会去找哥哥讨论,他也常常给我建议该读一些什么书。我对数学很感兴趣,也没想过其它选择,后来考上香港中文大学。大三,在美国读书的哥哥鼓励我早点去海外读书。我没拿到学士学位就去了美国纽约石溪大学。那时候,压力真的很大,感觉毫无退路。不过我在香港念的不错,学的东西比美国本土的学生还好很多,考了第一。第二年年底,我就完成了博士论文,花了第三年就拿到了博士学位。

1973年9月,我抵达美国的时候,哥哥已经是副教授,他刚刚离开石溪大学去斯坦福大学任教。第二年,我就去斯坦福访问他,暑假又去加利福尼亚大学尔湾分校后来兄长去了UCLA(加利福尼亚大学洛杉矶分校),我又去那里找他,我的博士论文有很多想法都是在那段时间产生的。

我刚到美国,和哥哥一起讨论过选择什么研究方向。他说不要学微分几何,两兄弟会有竞争。于是,我就选择了代数几何、复几何作为研究方向。一路走来,我并不觉得哥哥给了我很大压力。

“母亲问我:怎么好几个礼拜也没看出做了什么?”

1980年到1981年,我访问普林斯顿时与合作者得到的一个重要结果是代数几何领域Mather-Yau定理。

那时候我母亲和我住在一起,她看到我一直在纸上写写画画,就问我“在做什么,怎么弄了好几个礼拜也没看出做了什么?”听了母亲这句话后,我受到鞭策。几天后,我便做出来。我记得这个定理证明出来以后,全世界很多讨论班都来讨论它。

“Yau代数”是在Mather-Yau定理的基础上,引入“李代数”来研究奇异点,并取得了一系列的成果,从而被同行称为“Yau代数”。第一次把奇异点理论和有限维可解李代数联系上了,这是在孤立奇点研究中开辟了一个新思路。这项研究工作我一直坚持做了30多年。

1979年到1980年,我在哈佛大学期间,证明了复几何的Kohn-Rossi Conjecture,它将CR几何和奇异点理论联系起来了,从而解决了复几何的complex plateau 问题,意义重大。那时,我才28岁。

最好的学习时光就是10来岁到30岁,年轻的时候身体好,念书晚一点也觉得无所谓,那时我每周工作6、7天,每天从早6点到晚11点。

我和哥哥有过一次合作,完全解决非线性滤波的中心问题。

上世纪60年代开始,这个话题很热,很多人都在做,如雷达观测研究者等。

对于那些难以辨识的对象,如何用随机微分方程计算出物体的准确位置?美国著名工程学家卡尔曼对该问题中的线性系统部分进行研究,从而解决了线性系统下的问题,后来称作“卡尔曼滤波”。但是,物理现象通常是非线性的,线性滤波经常出现错误。我和我哥哥就一起通过偏微分方程解决了非线性系统下的这一问题,即“Yau-Yau滤波”。

有限维滤波的分类问题是一位哈佛大学教授提出来的,此前,哈佛大学、麻省理工学院的一些教授用了10多年没有做出来。我大概用了7、8年的时间,带领学生将偏微分方程、代数、几何等不同方法联合在一起才做出来的。

丘成栋(二排右一)与丘成桐(二排右二)、华罗庚(二排右三)1983年在美国合影(丘成桐数学科学中心供图)

用“自然”的数学刻画蛋白宇宙世界

大约20年前,我开始进入生物交叉领域。我妻子是个生物学家,有时候互相聊聊项目,就慢慢产生兴趣。但是,生物学家常用的统计方法,我不太喜欢。学习了相关入门知识,总觉得和基础数学完全不同,违背了数学上自然和客观的原则,有点苦闷,后来就慢慢用自己的数学方法做相关研究。

用数学进行生物研究,并不是说,数学家把模型套用于生物研究中。而是观察生物现象,用数学的手段表达清楚,比如我们用自然向量描述蛋白质宇宙、病毒宇宙,探索它的维度。虽然大多数人更熟悉的是运用统计学的方法。但是,将基础数学理论用于生物学研究,可发现更本质的定理,实现更大的突破。

2008年美国国防高等研究计划署提出了21世纪23个待解决的数学问题,其中关于生物数学的有两大问题。问题15:建立基因组空间并描述它的几何结构,问题23:生物学的基本定律。这两个问题属于离散几何方面的问题,我提出了“自然向量法”“自然度量”“凸包原理”解决了这两个问题。

自然向量的研究是离散几何领域一个很重要的发现。此前,一位学者来清华访问时提到,蛋白质由20种氨基酸构成,但随便排列,可能得到的不是蛋白质,那么如何区分?

通过自然向量,我把这些氨基酸序列都放在一个集合空间里,即利用凸包方法(计算几何中的一个经典常用的算法)分析所有蛋白质序列。通过研究,发现了:高维氨基酸序列空间中有蛋白质部分的占比非常少,但它们一定在已知蛋白质序列构成的凸包中。这一发现为寻找未知蛋白质提供了一种数学上的研究方法。

八九年前,我先后3次带领学生下载了3个不同时间段的蛋白质序列数据库,进行验证,准确率达99%以上。这项成果意义重大,可以有效地发现未知蛋白质。

2020年,我们将这种理论方法应用在新冠病毒数据集中,计算了新冠病毒的全基因组与蝙蝠冠状病毒的自然度量值,对新冠病毒的起源做了积极探索,得出了“新冠病毒极不可能起源于中国”的结论。

数学是一个非常重要工具,数学的研究对象就是自然对象。生物学的蛋白质宇宙就是这样一个自然对象。我常常想,在物理学上,用大爆炸的理论解释宇宙的诞生。那么蛋白质宇宙,是否也可以有类似的一个理论来解释其来源。

在我们用自然向量的方法构建的几何空间中,每一个蛋白质都有对应的坐标,自然而然考虑到是否也有“大爆炸”。数学里“模空间”的概念启发了我,利用自然向量法来构建复杂的蛋白质宇宙的几何结构,从而对其进行研究。

在交叉学科研究中,我觉得有趣之处就是多一点知识,工具就多一点。仅从生物学角度来看,任何人都无法建立数学意义上的基因空间和蛋白质宇宙,以及理解它们的几何结构。而从代数几何视角进行研究,却可以做到这些,即通过研究任意序列中的元素(如碱基、氨基酸等)的自然向量,从而把该序列一一对应在欧式几何空间里。

这是离散数学研究中的一个大飞跃,在世界上也是独领风骚。我是非常高兴的。这正是乐趣所在。

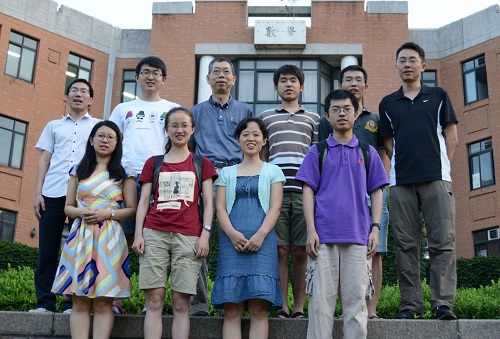

丘成栋(二排左三)团队成员合影(丘成桐数学科学中心供图)

“父亲让我觉得要为国家做点事情”

正式回国工作前,我曾无薪地在华东师范大学数学研究所做兼职所长,对中国有了初步的了解。再加上,我时常读父亲写的诗词和中国历史,便决定要回国为国家做点事情。

2011年回国前,我担任伊利诺伊大学芝加哥分校的杰出大学教授,职位在当时算是大学里最高的。现在看看,回国的决定是对的。在清华大学我专心带学生、做研究,差不多培养了60多名学生。中国的变化飞快,越来越好。反观美国,这么多年,基本上一成不变,招收到的学生质量也一路下滑。

当时,我跟哥哥提出回国的时候,他也觉得惊讶。2010年冬天,我去海南参加三亚数学论坛,清华校领导邀请我回来。但是,哥哥说我们不要在一个地方,于是我进了数学科学系。

我1991年创办了《Journal of Algebraic Geometry》期刊。2011年6月我回国时,也带来清华大学数学系管理,影响因子从最初的0.932到现在的1.732,提升很多。目前该刊已是代数几何领域的旗舰期刊。

今年退休前,我把该期刊无偿捐赠给了清华,我还是希望可以一直参与期刊的一些工作。希望它未来可以发展成为国际顶尖期刊,引领国际代数几何的发展方向,扩大清华数学学科的影响力。

对于学生,我首先要求他们要用功,用功就可以成功,让他们读经典数学书。我认为好的数学教育,要有好的导师,但如果有了好的课本,导师好不好也没关系,学生自己能看得懂。

在生物信息方向,还有很多问题需要研究。利用凸包方法,计算潜在病毒蛋白质序列,这会为国家省不少钱。此外,用人工智能解决高维的滤波问题,已经初步有成果了,我还要继续研究纯数学的问题。

今年70岁了,我还要再为祖国工作10年。

丘成栋在清华大学数学系办公室(丘成桐数学科学中心)

注:本文感谢清华大学丘成桐数学科学中心提供的帮助和支持