最新研究显示,人类和小鼠的生物年龄(根据正常人体生理学和解剖学的发育状态所推断出来的年龄,表明人体的组织结构和生理功能的实际状态)是流动的,即在应对各种压力时它会迅速增加,但在压力恢复后则可以逆转。不过这些变化发生在几天或几个月相对较短的时间内。

该研究文章——《Biological age is increased by stress and restored upon recovery》已于当地时间4月21日发表在《细胞-代谢》(Cell Metabolism)杂志上。

“研究结果表明,在一定程度上,影响生物年龄的重要因素是压力。严重的压力会增加生物年龄,从而提高死亡率。”论文共同通讯作者、美国哈佛医学院(Harvard Medical School)附属布列根和妇女医院(Brigham and Women’s Hospital)的Vadim Gladyshev说,“这表明,降低生物年龄可以降低死亡率,从压力中恢复的能力可能是长寿的重要决定因素。另一方面,生物年龄可能是评估生理压力及其缓解情况的一个有用参数。”

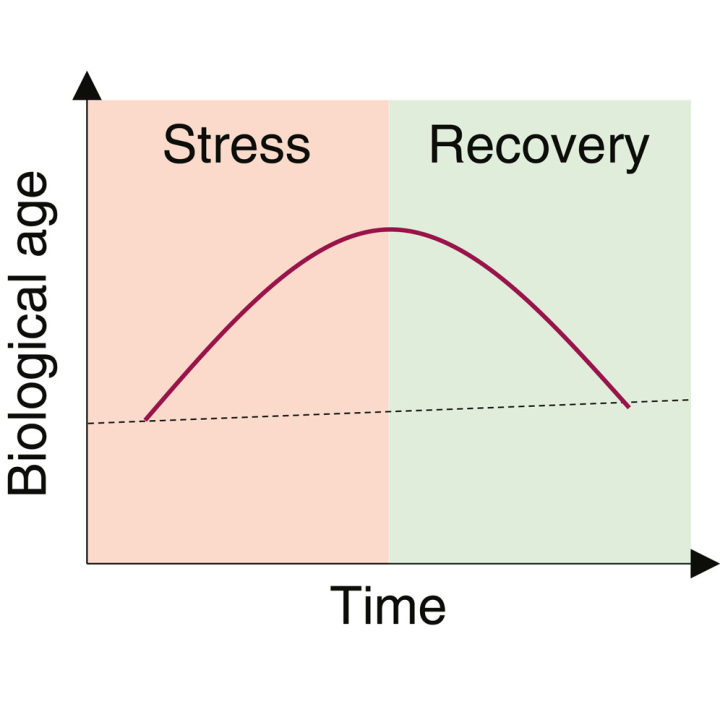

“这一发现对生物年龄在生命过程中单向上升的传统概念提出了挑战。”论文共同通讯作者、美国杜克大学(Duke University)医学院的James White说,“以前的研究已经暗示了生物年龄可能存在短期波动,但这种变化是否可逆还未被探索。关键是,这些变化的触发因素也是未知的。”

生物年龄在压力作用下有所变大,但压力缓解后,又在短时间内减小。图片来源:《细胞-代谢》

Gladyshev也表示:“尽管人们普遍认为生物年龄至少在某种程度上是可以改变的,但生物年龄可逆变化的程度,以及引发这种变化的因素仍然未知。”

研究表示,长期以来,我们一直认为总体来看,生物体的生物年龄是稳步增加的,不过它并非一定随实际年龄的增长而增长——个体在生理上可能比实际年龄更老或更年轻。此外,越来越多的动物模型和人类证据表明,生物年龄可能受到疾病、药物治疗、生活方式改变和环境暴露等因素的影响。

研究人员举例:比如,在人类或小鼠接受重大手术、怀孕时,或者在新冠期间,生物年龄都发生了短暂的变化:参与试验的患者在接受紧急手术后,生物年龄会急剧增加,然而,在手术后的几天内,这种增加又逐渐消失,生物年龄便会恢复到基线水平。同样,怀孕的参与者也经历了不同速度和程度的产后生物年龄恢复。而德国药企BioNTech研发的托珠单抗(tocilizumab)免疫抑制药物,则有助于新冠患者生物年龄的恢复。

试验中,研究人员通过利用DNA甲基化时钟(表观遗传衰老时钟,一种建立在DNA甲基化标记基础上的评估方法,可以准确地量化与年龄相关的表型和结果),来观察整个基因组中各位点的甲基化水平,如何随着年龄变化而变化。

他们测量了小鼠在各种压力刺激下生物年龄的波动:研究人员通过手术将3个月大和20个月大的小鼠配对在一起。结果显示,小鼠的生物年龄可能在相对较短的时间内增加,以应对压力,但这种增加是短暂的,且压力缓解后,生物年龄又会重新变小,趋于基线。

文章第一作者、哈佛医学院附属布列根和妇女医院的Jesse Poganik说:“接触老化血液后,幼鼠生物年龄会增加,这与之前的报道一致,即异体慢性血液交换过程会出现年龄变化,不过这种变化的可逆性还未见报道。根据这项新研究,我们能假设随着情况不断变化,生物年龄也会相应发生可逆转变。”

此外,该研究发现,在短时间内人类生物年龄可能会经历快速变化,但人类DNA甲基化第一代时钟检测这种变化的灵敏度并不高。因此,Gladyshev说:“这些数据强调了选择适合的DNA甲基化时钟至关重要。”

研究人员同时表示,虽然研究揭示了在生物衰老过程中的一些变化,不过也存在着局限性。比如目前研究主要依靠DNA甲基化时钟来推断生物年龄,因为这是现在可用的最好方法。随着老化标志物领域的持续扩展,研究希望其他与DNA甲基化时钟媲美,或超越其功效的生物标志物能进一步确认研究结论。此外,因为并不是所有主体的生物年龄恢复速度或程度都相同,所以在探究生物年龄的短期波动,和终身生物衰老的关系方面,研究还需进一步加强。

“我们的研究揭示了衰老动态新层面。”White说,“一个关键的未来研究领域是:探究生物年龄的短暂波动,将会对整个生命过程做出什么贡献。未来的研究还会将成功恢复生物年龄和改善临床结果联系起来。”