【导读】理解中国的社会结构,是理解中国政治形态的前提,也是理解中国历史的前提。在漫长的中古时期,中国社会形成了复杂的家族网络,家族权力与国家权力之间往往会产生冲突。而长期以来,社会科学研究者基于西欧经验认为,以亲缘为基础的制度会阻碍国家建设。

本文作者、哈佛大学教授王裕华以北宋王安石变法时期为主要历史背景,分析了神宗一朝137位三品以上中央官员的个人信息,利用官员的墓志铭等基础材料还原出他们的个人亲缘网络,并从档案中搜集了有关他们政治态度的数据。在把握官员个体、家庭与地理特征之后,统计分析表明,家族权力与国家权力之间具有复杂的历史联系。官员亲缘网络在地理分布上的跨度越大,官员就越倾向于支持变法。也就是说,当精英网络在地理上遍布全国之时,亲缘以及家族网络就能跨越地区间的差异,将利己的精英集团团结起来建设一个强国家。文章的发现,强调了精英的社会结构在促进国家建设方面发挥的重要作用,有助于我们更好地理解古代中国的国家建设。

自20世纪以降,社会科学研究者一致认为建立在亲缘基础上的制度会阻碍国家建设。比如,韦伯指出,国家需要“摆脱家族的束缚”。米格代尔主张,只有当大规模的混乱严重削弱了以亲缘为基础的传统制度时,强国家才会形成。福山认为,国家建设代表了“以亲缘为基础的组织形式向国家层级的组织转型”。阿西莫格鲁和罗宾逊认为,有强大亲缘制度的社会会被困在“潜规则的铁笼”里,这就阻碍了强大利维坦的诞生。同样,亨里奇指出,所谓教育良好、发达、工业化的西方富裕民主国家的兴起可以追溯到天主教会阻碍大规模家族网络形成的中世纪。

然而,在人类历史的长河中,以亲缘网络为基础的制度与中央集权国家是长期共存的。比如,以家族纽带为联系的诺曼贵族统治了中世纪的英格兰。在前殖民时代的撒哈拉以南非洲,亲缘纽带在祖鲁、恩瓦托、本巴、班扬科勒与克德等被佛特思和埃文斯-普瑞查德称为“中央集权化”的王国中很常见。而作为世界上最早的官僚制国家,古代中国同样拥有强大的血缘纽带。

本文分析了在何种条件下以亲缘为基础的制度会契合国家建设。本文指出,地理上遍布全国的亲缘网络超越了不同地区间的差异,激励精英追求国家而非地方的目标,因为国家能在广阔的领土上提供保护和正义的规模经济。因此,遍布全国的亲缘网络超越了狭隘的利益,使利己的精英协调一致来支持国家建设。进一步来说,是以亲缘为基础的制度类型,而非其存在与否,对国家建设起到了重要作用。

精英对国家建设中重大事件看法的个人层面数据很难获得,而且大部分有关国家建设的证据来自中世纪或前现代的欧洲。中国在世界人口与经济体量中都占有重要比重,且在两千年之前就已经是国家建设的先行者。同时,中国有保存完好的历史档案,这使得我们可以分析官员层面的行为。因此,中国的国家本身构成了一种有用但又未有充分理解、并有别于欧洲中心文献的对象。

具体来说,笔者建立了一个原创数据库,纳入了中国国家建设史上最重要的一次变法——北宋熙丰变法中所有主要官员个人层面的信息。当时的中原地区面临着北方游牧民族的严重威胁,这就促使了皇帝发起旨在增强国家财政与军事能力的变法。然而官员们对变法的态度大相径庭:一些官员成了力主变法的国家建设者,另一些官员则成了反对派,皇帝的策略则是让两派共存并分而治之。本文使用官员奏折等档案数据,记录了变法时代中央主要官员的政治态度。

建构一千年前精英的亲缘关系网是一项艰巨的挑战。我使用了考古数据——墓志铭。通过对墓志铭中记载的官员家族中的每一位亲属成员的地理位置进行编码,我建构了一个指数来测量官员亲缘网络在地理分布上的集中程度。同时,我使用了多重插补和随机赋值等方法来解决历史研究中常见的数据缺失问题。统计检验表明,官员对国家建设的支持与他们的亲缘网络在地理上的跨度是正相关的。换言之,官员家族的分布越广,他们就越可能支持强国家。

这种关系由赫希曼所说的“关联效应”驱动。比如,当精英构建亲缘网络时,他们投资了这种社会资产以分享庇护、减小风险,保持他们的权力并降低不确定性。这些网络一旦建立后可以“锁定”官员对国家建设的偏好,即便在最初创建网络的动力消失后也是如此。在古代中国,官员的亲缘网络,通常传承自上一代,并且影响了他们对家族未来利益与国家利益的权衡。

帕吉特和安塞尔指出,想要理解国家建设,学者需要“深入正式制度和明确目标的下面,进入人们实际生活的关系层面”。长期以来,社会科学一直强调社会网络和“社会嵌入”对精英行为的影响。近来的研究表明网络结构会形塑政治激励。本文是首篇在理论上将精英亲缘网络的地理分布与他们对国家建设的偏好联系起来并给出量化证据的文章。

本文与贾的研究贡献相关。贾展示了在英格兰内战期间,在海外的不同精英能协调各自的激励机制,组成推动改革的联盟来支持议会。但本文关注的是在前现代社会中很普遍,在当今许多发展中国家仍然重要的亲缘网络。我的研究路径是“将人带回国家”,并重新解释为什么官员偏好不同程度的国家力量。

既有的许多研究假设当精英面临共同威胁时,他们会行动起来以增强国家能力。但是在我看来,即便官员面临严峻的外部威胁,他们对国家建设的偏好也是千差万别。因此,本文的研究丰富了国家建设研究中以精英为中心的文献。上述这些研究大都强调精英竞争,但我关注的是精英的社会关系。因此,我从国家—社会关系的视角提出了一个与前人不同的观点:传统的国家—社会视角将国家与社会视作相互分开、相互竞争的两个实体,而我认为,社会制度能否增强国家能力,取决于国家—社会的联结。

▍论点

以亲缘为基础的制度在国家产生之前就已存在,且一直保持韧性。拥有共同祖先的个体会结合起来规避单独行动带来的成本。国家—社会关系学派认为以亲缘为基础的制度与现代国家在创造“游戏规则”上存在竞争关系。如大家族会运用不同类型的制裁与奖励来引导人们服从福山口中的“表兄的专制”而不是按国家规则行事。

笔者认为,亲缘制度在特定条件下激励了精英强化国家能力。这其中的关键在于家族成员在地理上的分布。精英形成这些亲缘网络来降低成本与分摊风险。这些网络又反过来产生“关联效应”,促使精英投资其他方面(如国家能力)来保护这些网络。本文指出,网络类型(如分散化的与集中式的)影响了精英对国家力量的偏好,因为国家建设对一些亲缘网络有利而对其他的亲缘网络不利。在这层意义上,即便创建网络的最初动力已经过去了很久,网络仍然可以影响精英对国家建设这样新议题的偏好。

本文的假设是:精英是他们亲缘组织的代理人;精英试图通过影响政府政策,以最低的成本来获得政府为其家族提供的最佳服务。这些服务包括抵御外敌和防止内乱、对抗不确定性的保障与对争端的公正裁决。而公权(如国家)和私权(如家族)两种治理结构,是提供这些服务的两种选择。

如果官员的亲缘网络遍布全国,那么官员本身就有强烈的动机通过国家机构(而非家族组织)来保护家族利益。官员这样做有两方面的考虑。首先是经济因素:依靠中央集权国家提供服务会更有效率,因为国家拥有规模经济和范围经济。一个强大的中央政府在保护一块狭小地域上所用的边际成本远远低于一个当地的家族建立自保组织所用的成本。其次是社会因素。如果官员的亲缘网络集中在某一地域,那么他们通常关心的是自己家族在地方的利益而非全国的利益。他们反对向中央政府缴税,因为国家可能会用税收补助其他地方。这些地方化的社会网络把全国分成了一块块“独立王国”,加剧了既有的地域隔阂,造成了权益分配的冲突。但如果官员能将数个在地理上分散的亲缘网络联结起来,那么社会网络就能跨越地区之间的隔阂。这种跨越地域隔阂的网络使得官员能将多地的利益汇聚到中央。因此,遍布全国的家族网络就超越了原来各自狭隘的地方利益,形成了推动国家建设的广泛联盟。

相反,如果亲缘组织集中在某一地域,那么这种网络就会加剧地区之间的隔阂。在此情况下,依赖家族组织提供保护与主持正义会更有效率,因为这比向中央政府交税换取公共服务的边际成本更低。因此,如果亲缘网络地方化,官员就会反对增强中央政府能力,因为这些政策会把原属于地方的资源转向国家,进而削弱这些家族在当地的权力基础。

遍布全国的与地方化的社会网络分别遵循着奥尔森描述的共容性利益集团和狭隘性利益集团的运作逻辑。处在全国化网络中的官员代表了跨地区的利益。相反,身处地方化网络中的官员只代表了一个小范围的利益集团。共容性网络产生的交叉压力会推动官员组建一个联盟来追求国家利益,而不是各自地方的利益。这样,官员就不会把注意力放在私权上,因为如果遍布全国的亲属在每个地方都建立起私人性质的保护,那么便无法整合资源,在成本计算上是没有效率的。因此,这些家族利益遍布全国的官员就会采取“霍布斯式的交易”:通过向统治者缴税以换取中央政府的保护。

这一交易提供了双重的可信承诺:(1)统治者与官员之间的可信承诺与(2)官员与他们亲属之间的可信承诺。首先,全国化的网络强化了官员在统治者面前的议价能力:他们可以调动全国的资源来和统治者讨价还价。统治者在面对拥有全国网络的官员时则必须承诺通过国家机器来向社会成员提供公共物品而不是掠夺他们。相反,那些身处地方化网络中的官员只拥有区域性的权力基础,他们只能争取某些地方的自治或者向统治者发出独立威胁。但是对统治者来说,平息地方性的叛乱比较容易。其次,像中央集权国家这样的公共机构可以帮助官员向他们各自的亲属作出制度化的承诺,因为国家不能像家族组织那样轻易地将某一位家族成员排除在受益群体之外。

因此,在某种条件下,亲缘网络与国家建设是相辅相成的。官员代表了他们家族的利益,他们致力于建设强国家并以此来向他们的家族网络提供保护、维持正义。本文的核心观点是在地理上遍布全国的亲缘网络能推动精英去追求强大的中央政府。这就产生了如下需要检验的假设:

假设1:官员对于增强国家能力的支持随着他的亲属网络在地理上的跨度增加而增加。

▍历史背景

北宋立国后,面临着契丹和党项等北方游牧民族的威胁,战争迫在眉睫。在1065年时,北宋有80%的财政收入用于防务,这种支出结构导致北宋财政出现了立国以来的首个赤字。由于适龄士兵的短缺,军队甚至从社会闲散人员中招募了年老与缺乏经验以致无法形成战斗力的士兵。

为了应对外部威胁并解决财政赤字问题,1069年,宋神宗宣布推行一系列新法。这场变法由当时的宰执王安石领导,旨在实现富国强兵。新法试图强化国家对市场经济活动的介入以满足财政军事之需,主要改革措施包括:

——方田均税法。此举通过在全国推行土地清丈来分配地主豪强的税负。许多地主豪强瞒报了他们的土地数目来逃避缴税。通过清丈,各级官府共多清丈出了3470万公顷的土地——这占到当时全国耕地面积的54%。对这些之前从未被征过税的土地的清丈,将一部分税收的负担转向了掌握大量土地的官员及其家族。

——保甲法。在变法之前,北宋依靠的是一支作战效率低下的雇佣军。在地方,村庄结成了大量的志愿性防御组织来维护安全,一些这样的私人防御组织成了由地方精英控制的私军。变法创造了正规化的基层军事组织(保甲),所有家庭都要参与其中。皇帝试图将保甲最终收编为国家军队。1075年,中央政府开始对保甲实施控制。到1076年,保甲的名册上有690万人;全国每两个家庭就有一个贡献出男性成员参与保甲。

——青苗法。该法旨在由国家创立信贷体系来打破私人的垄断。在此之前,地主垄断了农业贷款并且索取高额的利率。在谷物价格低的时候,变法的推动者通过常平、广惠仓购入谷物,当谷物价格上升的时候再重新卖出,或者通过国家收购与发放谷物来应对自然灾害的冲击。他们还将储备金转化为流动贷款基金,在春季贷给有需要的人,让其在夏季和秋季偿还。同时,官府也建立了一套规则来保护借贷者免于官方不公正的操作。通过取代地主和私人放贷,国家成了农村信贷的主要来源,汲取了以前让地方精英致富的利息,并让农民有机会获得低息贷款。

——募役法。该法对想要避免服役的富裕家庭引入了一项税收,叫“免役钱”。在该法实施之前,每一户家庭都要承担在官府中服役的义务,如担任承符、孔目、库子或者快手。像官员与豪绅这样的许多家庭则依律得以豁免,而在实践中,地方豪强因其对官府的控制也使自身在事实上取得了豁免权。募役法要求所有家庭都要支付与收入成比例的税收来免于服役。

这些新法在实施后极大地提高了宋朝政府的收入。在11世纪晚期,宋朝的税收占到了经济总量的17.5%,遥遥领先同时期的其他国家。全国人口按保甲的方式组织起来,为国家创造了一个相对廉价的征兵制度,从而扭转了将村庄治安委托给地方精英的趋势。

主张变法的官员之所以支持这类政策,是因为强化国家能力与增进他们的家族利益一致。王安石在给马运判的信中提到“富其家者资之国,富其国者资之天下,欲富天下,则资之天地”。

然而很多官员反对变法。司马光、苏洵、苏辙、郑侠坚持认为富人是地方社会的支柱,是资本(土地与信用)与百姓安全的提供者。对于谁应该提供安全,监察御史王岩叟说道:“昔者差法行时,乡民之被差为役者皆自役,曰应当门户。人人保家处身,有重惜意,莫不择子弟之良者以佐公。雇法一行,其名既贱,其人遂轻,弃身应募,例多市井浇浮之群小,罕复乡闾笃实之编民。”无论是对王岩叟而言还是对司马光、张方平、刘挚、杨绘等人来说,地方富人才是值得信任的。同样,御史中丞邓润甫认为,以保甲取代私人武装,破坏了建立在个人关系上的天然防御和监视网络,导致地方面对盗贼和民变时无能为力。同时,他们也争论强大的国家会威胁到他们的家族利益,这是因为与国家相关的税收会提高他们的家庭开支。在宋神宗面前,司马光在与王安石展开的激烈辩论中有力地指出了一点:“天地所生财货百物,不在民则在官,彼设法夺民,其害乃甚于加赋。”而知谏院范镇在呈给皇帝的奏折中也有类似的表述:“今田甚旷,民甚稀,赋敛甚重,国用甚不足者,正由兵多故也……夫取兵于民则民稀,民稀则田旷,田旷则赋役重,赋役重则民心离。寓兵于民则民稠,民稠则田辟,田辟则赋役轻,赋役轻则民心固”。

为了维持变法的支持者与反对派间的平衡,宋神宗有意让双方互相牵制,这样虽然增强了君主的权力,但是对变法的命运造成了威胁。在王安石被罢相以及宋神宗驾崩后,反对新法的宣仁太后高氏垂帘亲政。在高太后的支持下,以司马光为代表的元祐党人逐渐将新法废除殆尽。

▍网络遍布全国的官员与网络地方化的官员

与先前的历史研究一致,在这一部分本文将展示官员家族的迁徙历史对他们亲缘网络在地理空间分布上的显著影响。

(一)官员样本

本文按照两大标准来收集官员的样本。首先,本文选取了从三品及以上的中央政府官员,因为他们可以参加朝会,对政府政策产生直接影响。其次,本文将样本限制在神宗一朝(1067—1085)——这也是王安石推进新法并就变法展开辩论的时期——这使笔者能对可比较的同时代人的样本进行研究。

在此基础上,本文根据李之亮(2003)所列神宗一朝的官员名录收集了137位主要官员的数据,他们包括宰执、中书侍郎、各部尚书以及皇帝的主要顾问等。他们都是汉族男性,1067年时的平均年龄为51岁。他们平均在1047年步入官场,这时距神宗上位还有20年。他们的平均位阶都在三品。

(二)建构亲缘网络

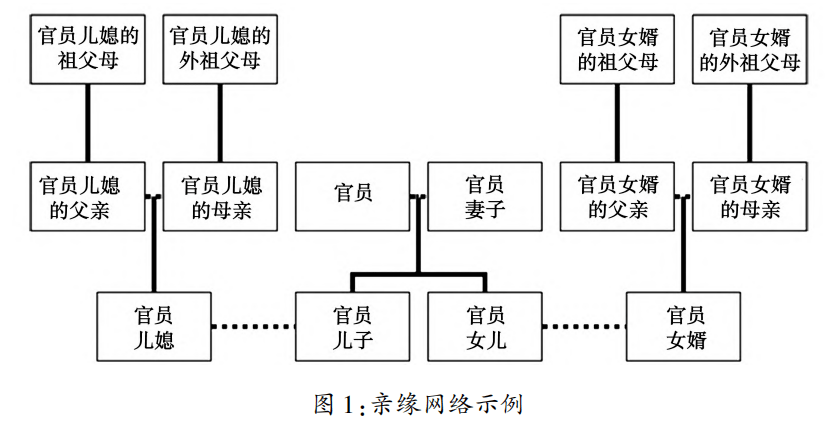

接下来,本文建构了一个指标———亲缘网络的地方化程度——来衡量每一位官员亲缘网络在地域上集中的程度。每一个网络都由两方面组成:即官员自己的核心家庭,以及与其子女联姻的家族。亲缘网络理应包括血缘纽带与姻亲关系。图1展示了一个亲缘网络的例子。在古代中国,婚姻特别是精英之间的联姻是最大化权力与降低风险的交易。这些婚姻纽带需要精英投入和关注以赢得好感、培植信任,并在特定的政治议程上互惠互利。长远来看,这可能会扩大精英的家庭财富。在此,联姻关系就非常重要了,即便它不比血缘关系更重要,它至少也和血缘关系一样重要。

编辑

具体来说,本文关注通过官员子女建立的联姻关系,因为这一关系是对官员“关联效应”的最佳反映。宋代的官员通过联姻结成政治联盟。根据柏文莉的说法,高级官员间的“主要关系”包括了“他们的后代特别是他们子女间的婚姻”。鉴于宋代男性通常在十几岁时就娶妻生子,等到推行变法的时候,样本中大部分官员的子女也都结婚了。当然精英间的联姻可能发生得更早,当官员的子女还在襁褓中或者还没出生时,他们可能就结亲了。姻亲关系形成于变法之前,在变法开始后,官员就会算计何种国家建设结果会最有利于他们自己的亲缘网络。因此在政策实施与其产生效应之间,普遍存在滞后效应,t时刻的官员会计算他们的亲属能从t+1时刻的政策效应中获益多少,而这时恰好对应的是他们的子女一代。

本文根据墓志铭上记载的详细信息来建构官员的亲缘网络。作为一种文学体裁,墓志铭在宋代作家的文集中保存了一些,也被《全宋文》所收录。墓志铭包含了大量历史学家感兴趣的信息,除了对志主歌功颂德的长篇文字外,还包括志主妻子、儿子和女婿的名字(以及官位,如果有的话)。这些传统——特别是在家族网络中不止一位成员有墓志铭的情况下——使研究者能重建官员几代人的血统和亲缘关系。

本文的研究团队首先根据《全宋文》找到了主要官员的墓志铭,然后根据墓志铭的记载手动识别了他们的妻子、儿子、女儿以及女婿的身份,再查找《全宋文》里是否收录了官员家族成员的墓志。通过滚雪球的方式,同时借助中国历代人物传记资料库(CBDB),我们搜集了68位官员的亲缘网络信息。受成本所限,我们只搜集了三代的信息——分别是官员的父母一代、官员本人一代与他们的子女一代。我在回归分析中控制了史料记载的亲属数量,以此来处理一些官员的网络记载比别的官员更好的问题。

墓志铭和CBDB也标记了每个人物的家乡。对此,我们使用记录了宋代地名与经纬度的中国历史地理信息系统数据库来对官员亲属的家乡进行编码。其中,王安石的亲属分布几乎覆盖了北宋全境,而反对派领袖——吕公著的亲属成员则只分布在邻近吕公著籍贯的州府地区。

接下来,本文参考经济地理学文献中衡量市场地方化的“市场倾向”路径建构了一个亲缘网络地方化的指标。本文用Σk∈K(1+distance i,k)-1来表示官员i的亲属在地方上的集中程度,其中distance i,k是官员i与他亲属k之间的直线距离(以公里计)。K包括了官员i所有的亲属成员。其蕴含的逻辑是亲属离官员本人的距离越近,这一指数就会越高。这一指数并不受行政区划的影响;行政区划的大小在不同时间内不尽相同,而且受到边界改变的影响。

(三)遍布全国的与集中的网络

有宋一代,中国精英有强烈的动机在本地进行嫁娶。这一时期,中国开始通过大规模的科举考试选拔官员。为了剔除声名狼藉的人,宋朝的皇帝要求地方有名望的乡绅为潜在的候选人担保,然后再让他们参加初试。因此,科举考试为地主提供了与当地有名望的乡绅联姻的强烈动机,并且将许多与本地有联姻的精英带入中央政府。

宋代的精英至少是与具有相同地位的家族结成地方性的婚姻联盟的——这就是中国传统中所谓的“门当户对”。然而,随着家族政治地位的上升,本地“门当户对”的家庭变得越来越少,因此官员的家族就会将目光投向更远的地方来寻找更适合的联姻对象。

亲属的迁徙为官员的家族实现与跨地区的“门当户对”的家庭联姻提供了机会。宋代的官员多在家乡以外的地方轮流任职。即便他们曾经供职京师,许多人最终也是在地方上致仕的。这样,许多人一生中的大部分时间都是在远离家乡的地方度过的。他们与当地家族的联姻能保证他们在当地建立政治网络,获得社会支持,降低风险。柏文莉提到,当危机发生时,附近通过婚姻联系结成的亲家可能比远方血缘相同的宗亲更有帮助。

因此,官员的家族迁徙模式与他的亲缘网络在地理上的扩展是相关的。对此,本文使用墓志铭和CBDB追踪了官员家族迁徙的信息。笔者特别关注官员的父亲,因为他们能在孙辈的婚姻嫁娶中扮演重要角色,从而促成官员的亲缘网络。父亲迁徙这一变量是官员父亲最终定居地到官员祖父居住地间的“直线距离”(以公里计)。

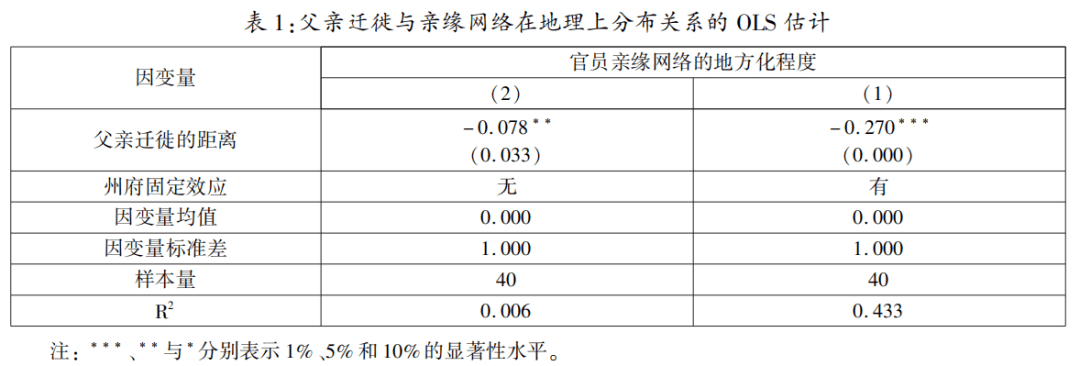

表1展示了我用最小二乘法(OLS)对父亲迁徙与官员亲缘关系地方化程度之间关系的估计。如果官员的父亲迁徙了很远,那么官员本人就越有可能拥有一个遍布全国的亲缘网络。当纳入官员家乡所在州府固定效应,即控制了诸如地理、历史与当地文化在内的家乡层次的协变量后,结果依然是稳健的。

编辑

▍姻亲网络与国家建设偏好

这一节检验了官员对国家建设的支持与他们亲缘网络在地理上扩展之间的关系。

本文的因变量——对变法的支持——是官员对变法的态度。笔者根据以下三大史料搜集了数据。首先是脱脱等编纂的《宋史》,这是元代史学家编纂的宋代人物纪传体历史。其次是南宋历史学家李焘编修的北宋编年体历史《续资治通鉴长编》。这些史料是有关宋代历史最权威的资料来源,两者都是由接近同时代的人在官方史料的基础上撰写的。然而相对同时代的人在修史时会出于政治或者个人的考虑在史料记载方面存在偏误。比如,如果南宋历史学家是北宋官员的后代,那么他们就有动机去美化他们的祖先,当然这取决于当时人们对变法的看法。为了克服这些潜在的偏误,笔者使用《全宋文》作为第三种史料来对这些信息进行补充。与脱脱和李焘对当时官员所说进行描述和解读的间接记录不同,曾枣庄和刘琳主编的《全宋文》保持了相对原始的记录,如官员呈现给皇帝奏折的文字。

笔者的研究团队阅读了这些史料并且识别了其中137名官员在变法期间的事迹,然后我们选择了他们与王安石变法有关的活动,如向皇帝上疏或参加朝议。根据记载,我们就每位官员对变法的态度进行了手动编码。例如,一个给皇帝上疏谴责变法的官员就被我们编码为变法的反对者,而在朝议中力主变法的官员则被我们编码为变法的支持者。

编辑

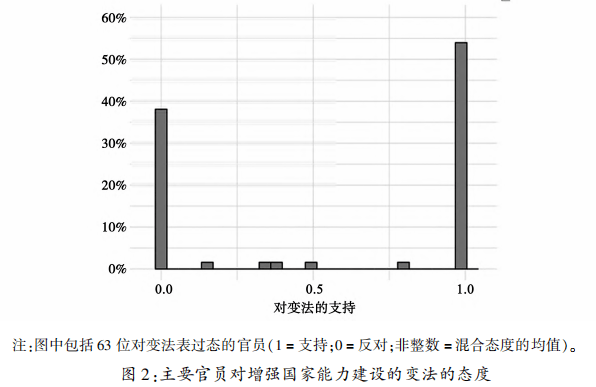

正如图2所示,官员的态度是两极分化的。在63位对变法公开表达看法的官员中,有34位官员(54%)一如既往地支持变法(编码为1),有24位官员(38%)对变法持续表示反对(编码为0),而剩下的5位官员支持变法中的一些政策,反对另外一些政策,我在主分析中对他们的态度取了均值。

此外,还有超过一半的官员(74位,占比54%)并没有对变法公开表态。他们中的大部分人(49位)出任的是礼仪性的官职。因此,一个简单的解释是这74名官员并没有参加有关变法的决策,无法对新法表态。在主分析中,本文使用了个案剔除法将这些人排除在外。

官员的职业轨迹表明宋神宗试图平衡新旧两党。支持变法与官阶变动(官员首任职务与最后一任职务之间的品级之差)之间的相关性系数非常小(0.066),在统计上也不显著(p=0.688)。这表明皇帝对变法的支持者与反对者在升迁上一视同仁。这就在一定程度上减轻了样本存在的“选择性偏差”。

分析时的另一个顾虑是官员可能出于压力而对变法持特定立场。这样做可以对同僚或者更高级别的官员表忠,以期能在未来以同样的方式获得回馈。本文检验了官员态度与他们品级间的关系。由于官员的职位在神宗一朝是变动的,因此本文使用了他们的平均品级,发现官员的平均品级与对变法的支持间的相关系数很小,在统计上也不显著。在回归中,同时也控制了官员品级这一变量。

▍结果

本文使用OLS方法来估计下列方程:

Support for reformi = α + β Local concentration of kini + μj + XB + εj (1)

其中因变量——对变法的支持(Support for reformi)——是一个连续变量,用来衡量官员i对变法的支持程度。自变量——亲缘网络的地方化程度(Local concentration of kini )则是衡量官员亲缘网络地方化的指数。假设1预测自变量的系数β将会是负的。μj包括了官员家乡所在州府的固定效应。所有的标准误都是稳健标准误,出于对误差项中州府内部存在相关性的考虑,我将它们聚类在州府j层面。此外,我对所有的变量都作了标准化处理——使其均值为0,标准差为1,以便解释。

编辑

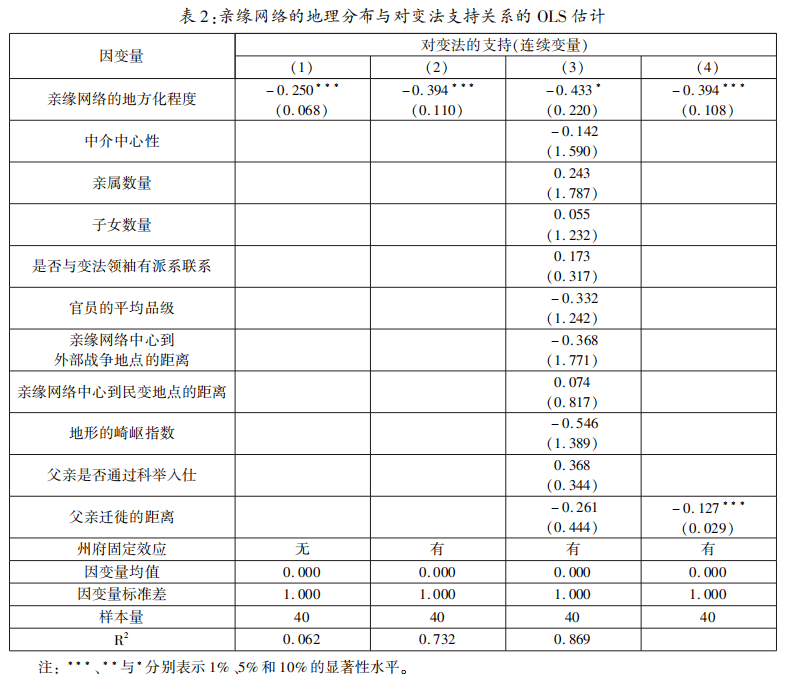

表2展示了对基准模型的估计。本文使用了列表删除法,使估算建立在具有所有变量全部信息的40位官员基础上。第(1)列展示了官员亲缘网络的地方化程度与对变法的支持之间的关系;第(2)列增加了官员籍贯所在州府的固定效应;第(3)列加入了控制变量;第(4)列则包含了通过“后双选”方法选择的协变量并使用最小绝对值收敛和套索回归的结果。

本文考虑了8个替代性解释。第一,像家族财富这样的官员个人特征会影响他们的算计。比如,富有的家族能拿出更多的资源支持亲缘组织,因此更不可能需要国家的保护。而包括地理、历史、文化与耕种模式在内的地域特征也会影响官员的态度。比如,遭受游牧民族入侵与内部民变威胁的地区有更强烈的动机去强化国家能力。此外,分配的逻辑指出,土壤肥沃与农业产出高的地方更可能反对国家建设。这是因为当地居民的收入高,他们也必须承担更高甚至不成比例的税收负担。遗憾的是,宋代官员的财富数据很难获得,但是根据历史学家的考证,有宋一代,高级官员多出自富裕的地主家庭。为了控制他们的家族和所在地域的特征,我纳入了州府层级的固定效应,这就考虑了每位官员家乡在州府层级被聚类的特征。

第二,近来社会网络分析发现行动者在网络中越接近中心,其对别的行动者的影响就越大,也更愿意采取行动。因此本文控制了每位官员的中介中心性。

第三,亲属或者子女的数量可能起到了更重要的作用。如果亲属在地理上的分布不变,亲属的数量越多,在地方上的交易成本就会越高,这样便会促使官员从国家这个“焦点”来购买服务。因此,本文分别控制了官员的亲属数量与子女数量。这些协变量也在一定程度上解决了一些官员的家族网络记录比其他官员更好的问题。

第四,宋代被认为是派系政治与不同哲学流派兴起的时代。为了给每一位官员所属的派系进行编码,笔者首先识别了变法的领袖:王安石、吕惠卿、蔡确等人。然后再根据历史学者的著作来定义每位官员与变法领袖的派系联系。这种派系关系需要满足下列三个条件之一:(1)他与变法领袖是科举中“主考—考生”的关系;(2)他与变法领袖同年通过了科举考试;或者(3)他与变法领袖属于包庇德定义的同一学派。是否与变法领袖有派系联系这一指标测量了每位官员与变法领袖的关系。

第五,权力的变化可能影响官员对变法的态度。位阶较低的官员可能通过支持或者反对变法来换取官阶更高的同僚的提携。一些关于现代威权主义政体的研究表明低阶的官员有更强烈的动机去迎合统治者的意图来表忠。本文控制了神宗在位期间每一位官员的平均品级。

第六,亲缘网络越暴露在游牧民族入侵或者内部民变威胁之下的官员越倾向于支持强国家建设。为了测量亲缘网络遭受的外部威胁,本文按照“市场倾向”的路径建构了一个指标来测量每位官员的亲缘网络到神宗即位前50年的所有外来威胁的距离。因此,亲缘网络中心到外部战争地点的距离可以表示为Σx∈W(1 + Rdistancekc,w)-1,其中distancekc,w是从亲属网络中心kc到外部战争地点w的“直线距离”(以公里为单位)。W包括了1016年到1065年间北宋与西夏、辽之间的所有战争。这一指数随着外部战争到亲缘网络中心的距离越近而越高。与之类似,本文建构了亲缘网络中心到国内民变距离的指标Σx∈R(1 + distancekc,r)-1,其中distancekc,r表示的是从亲属网络中心到所有民变地点的距离。R包括了1016年到1065年间的所有起义。随着民变地点到亲缘网络中心的距离越近,该指数越高。

第七,本文测算的距离都是“直线距离”,没有考虑地形因素。也许有人会指出,如果官员的亲属住在山区,那么他们能借助山地等天险进行防御,无需依靠国家。因此,本文控制了地形的崎岖指数,本文使用努恩和普嘠提供的小格数据计算了覆盖官员亲缘网络所有小格的平均地形的崎岖指数。

第八,官员的家族历史也十分重要。本文控制了官员父亲是否通过科举入仕这一变量。该变量也间接测量了官员父亲的政治倾向,这是因为科举考试形塑了父辈的政治观念,且可能反过来影响他们儿子的亲缘网络。本文也控制了官员父亲的迁徙来测量其到原籍的距离。如上所示,官员父亲的迁徙与官员亲缘网络的地理分布密切相关。这也是套索回归模型选择的唯一协变量。

在所有的回归模型中,亲缘网络的地方化程度与对变法的支持之间是负相关的,它们均在10%的统计水平上显著。标准化回归系数在-0.250到-0.433的范围内变动,表明亲缘网络的地方化程度每升高1个标准差,官员对变法支持的标准差就下降25%~43%。

总之,假设1在统计分析和稳健性检验中得到了有力的支持:官员对国家建设的支持与其亲缘网络在地理上的扩展程度呈显著的正相关关系。

▍结论

以往的研究将国家建设视为国家与社会间的竞争——国家逐渐取得了凌驾于社会组织之上的地位。在这一竞争当中,广泛的亲缘网络被视为现代国家的主要竞争者。然而,围绕国家—亲缘网络的竞争这一结论在很大程度上源自西欧国家的发展经验。中世纪教会严禁同族内部的通婚、领养、一夫多妻制、纳妾、离婚与再婚,削弱了亲缘群体的力量。同时,就动员资源而言,频繁且成本日趋昂贵的战争为领土国家创造了相比庄园等较小的社会单位的优势。因此,国家最终取代了其社会竞争者的地位,成了垄断者。

但是在西欧之外,复杂的亲缘网络成了当地前现代社会的主导力量。中国国家的官僚化要领先欧洲1000多年,但在国家建设取得这些里程碑式的成就的同时,仍然维持了强大的亲缘网络。本文考察了亲缘网络的形式如何协调精英的激励来推动国家建设,强调了推动国家发展的另一大驱动力量,这对传统以欧洲为中心的国家建设研究文献作出了补充。

数十年来,社会科学研究认为强国家在促进经济发展、防止政治暴力与内战、提供公共物品与服务等方面发挥着重要作用。福山指出,国家建设应是全球议程的当务之急。然而,许多发展中国家迄今都无法建设一个强国家,因为精英间的利益通常互相冲突,无法形成一个广泛的联盟来支持增强国家能力的改革。

当下国际社会提出的许多政策干预主要是强化国家官僚制,建立一个“韦伯式的”国家。但是中国的经验表明,社会结构会影响国家建设的轨迹。当精英嵌入地方化的社会关系时,他们更可能倚赖地方、私人组织来提供保护,从而更不可能支持一个强大的中央集权国家。这一经验启示我们,国家的脆弱性可能是一个社会问题,它不能单纯地通过改革官僚制来加以解决。因此,国家建设工程应当超越官僚制改革,去关注与强国家相符的来自社会结构层面的激励。

本文原载《经济社会体制比较》2022年第6期,原题为《血浓于水:精英亲缘网络与古代中国的国家建设》。