罗杰·彭罗斯语出惊人,但是他确实有这个资格。作为一个理论学家,彭罗斯的名字与霍金、爱因斯坦等巨人联系在一起,他对物理学、数学和几何学做了许多基础性的贡献。他重新解释广义相对论以证明了垂伤的恒星可以形成黑洞。他发明了扭量理论(Twistor theory),一种理解时空结构的新方法,使我们对引力本质有了更深层次的理解。他还发现了一类名为彭罗斯镶嵌(Penrose tiling)的著名的几何形式。除此之外,他还是一个业余的脑科学研究者,提出了一个引人深思的理论:他认为意识产生于量子过程,并写了一系列的易读的科学畅销书。

已经78岁高龄的彭罗斯目前是牛津大学数学研究所的荣誉教授,但他仍然过着低调而朴素的生活,就像他刚刚踏进学术圈的时候那样。他与另外6名教授挤在一个小办公室里面,下班的时候你可能会发现,他会匆匆地离开去接他9岁的儿子。由于内在的好奇心,他仍然想要证明自己,他思考着各种最基本的问题:宇宙是怎么诞生的?时空有没有更高的维度?理论物理中的前沿理论——弦论——究竟有没有意义?

因为他一辈子都在与复杂的计算打交道,所以彭罗斯比那些刚刚开始学术生涯的科学家们要更具洞察力和判断力。他坚持认为,为了弄清一切的真相,物理学家们必须将自己的注意力放在那些最大的谜团上面:支配基本粒子的规律与支配那些由粒子组成的宏观物体的规律之间的联系。在他与Discover的特约编辑Susan Kruglinksi的谈话中,彭罗斯毫不畏缩地质疑了现代物理中的核心原则,包括弦论和量子力学。彭罗斯认为物理学家永远不会了解宇宙的终极理论,除非他们能透过今天那些不时尚理论的表象,看到我们所生活的客观世界的最深层的实在。

Q:

你的家族中出了许多有成就的人,是不是?

彭罗斯:

我的哥哥是一个著名的理论物理学家,是皇家学会的会员。我的弟弟曾经获过10次国外象棋比赛的冠军,这也创下了一个记录。我的父亲出生于一个贵格会的家庭。他的父亲是一个职业肖像画画家,常画一些宗教题材,非常传统。我的家庭家风很严。我们甚至不被允许看小说,当然更不能在星期天的时候看。我父亲那辈兄弟4个人,都是很优秀的艺术家。其中一个在艺术界很出名,罗兰爵士(Sir Roland)。他也是伦敦的当代艺术研究所(ICA)的建造者之一。我父亲是一个人类遗传学家,他因证明了分娩时年龄较大的母亲其孩子更容易得唐氏综合症,而受到了广泛的认可。但是他对许多其他门类的科学也有浓厚的兴趣。

Q:

你父亲对你的思维方式有什么影响?

彭罗斯:

关于我父亲,一件很新的的事就是工作和兴趣并不是分开的,这对我影响很大。他常会给自己的孩子和孙子出题、做玩具。他以前还有一个小木工棚,在那里他用脚踏锯做木工。我记得有一次,他做了一把由12块不同的木楔组成的计算尺,这些木楔形状各异,可以以复杂的方式将它们组合起来。在他的后半生中,他花了大量的时间来制造这些可以不断复制的模型,即现在所谓的人工生命(Artificial life)。这些简单的模块很特别,当它们组合起来后,若想拼贴一些新的模块上去就必须采用同样的组合模式。他在木工棚中做了大量的这类模块。

Q:

所以可以说是你父亲启发了你发现了彭罗斯镶嵌,这种以五重对称性不断重复的几何形状来覆满整个平面?

彭罗斯:

这件事情说来有点傻。我记得大约在我9岁的时候,我问他,你能不能用通常的正六边形组合成一个像球面一样的闭合面?他说,“不,这是不可能的,但是你可以用五边形来做。”他告诉了我如何构造多面体,所以我是从那个时候开始的。

Q:

彭罗斯镶嵌有什么实际作用,还是仅仅是一些美学价值?

彭罗斯:

我对这种镶嵌的兴趣与以下想法有关:我认为宇宙一定是由一些非常简单的力所支配的,即便我们看到的世界处处那么复杂。这种镶嵌遵循着一种既定的规则不断“衍生”,最终形成一些非常复杂的模式。这只是一种尝试,透过它我们希望能了解一些极其简单的原理是如何构造我们所看到的这个复杂的世界。

Q:

艺术家埃舍尔(M. C. Escher)曾受到你独创的几何图形的影响吗?这里有什么故事?

彭罗斯:

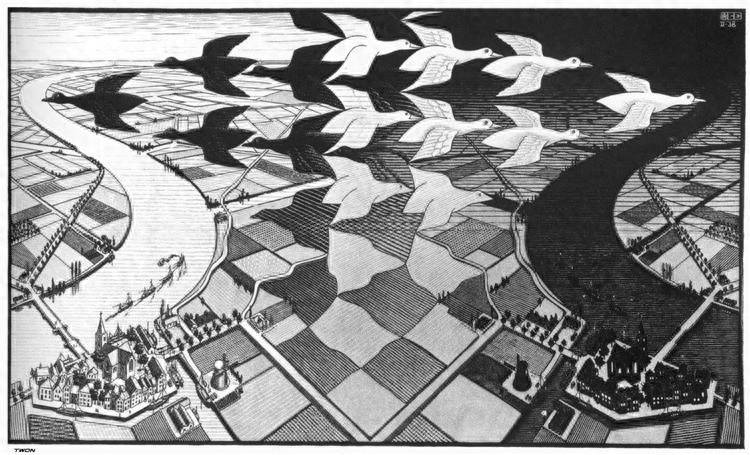

在剑桥读研究生的第二年,我参加了在阿姆斯特丹召开的国际数学家大会。我记得在那里见到了一个我很熟悉的演讲者,他手里有本册子。它的封面就是埃舍尔的画《昼夜》(Day and Night),画里的鸟儿在向着相反的方向飞行。景色的一边是黑夜,另一边是白昼。我记得被它迷住了,于是就问他是从哪里搞到的。他说,“噢,有个叫埃舍尔的画家在举办一个展览,也许你会感兴趣。”

埃舍尔《昼夜》

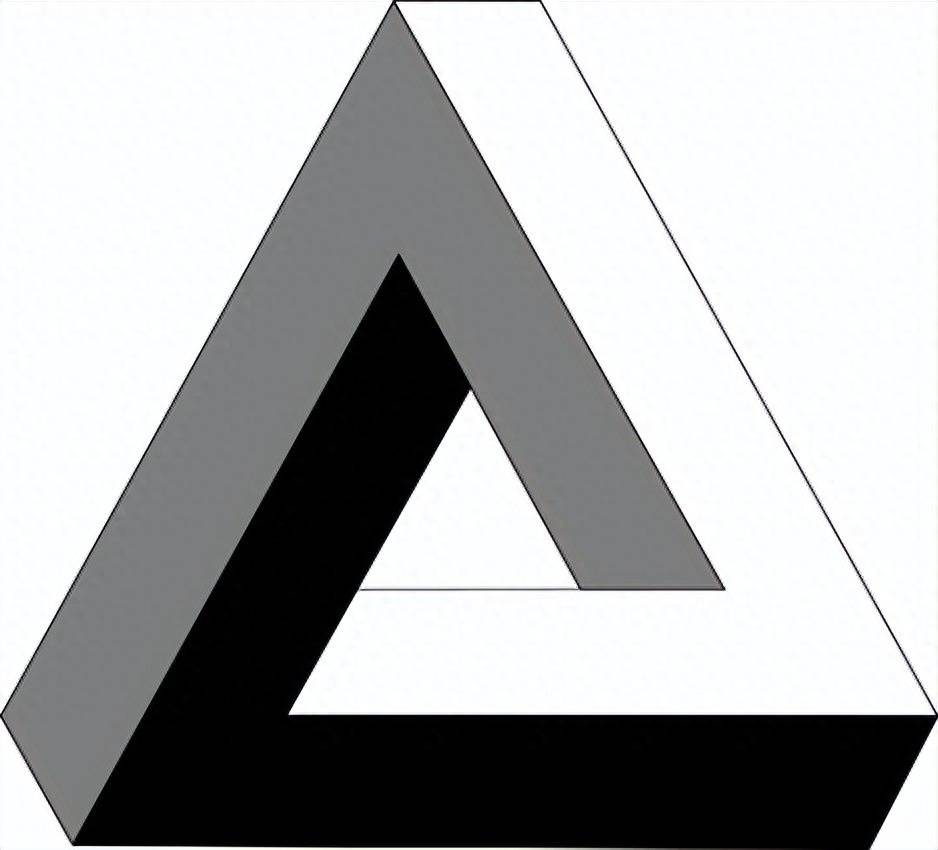

所以我去了那里,然后就被这些不同于任何我所见过事物的诡异而奇妙的画面深深地吸引了。我决定尝试自己画一些不可能的景致,结果就想出了这个被称作为不可能三角(tri-bar)的东西。这是一个看上去像是三维物体的三角形,但事实上它不可能是三维的。我将它拿给父亲看,他也画出了一些不可能存在的建筑物和其他东西。后来我们就这些图案在《国外心理学杂志》(British Journal of Psychology)上发表了一篇小哥,还对埃舍尔表示了感谢。

彭罗斯三角

Q:

埃舍尔是否看过那篇小哥,是否从中汲取了灵感?

彭罗斯:

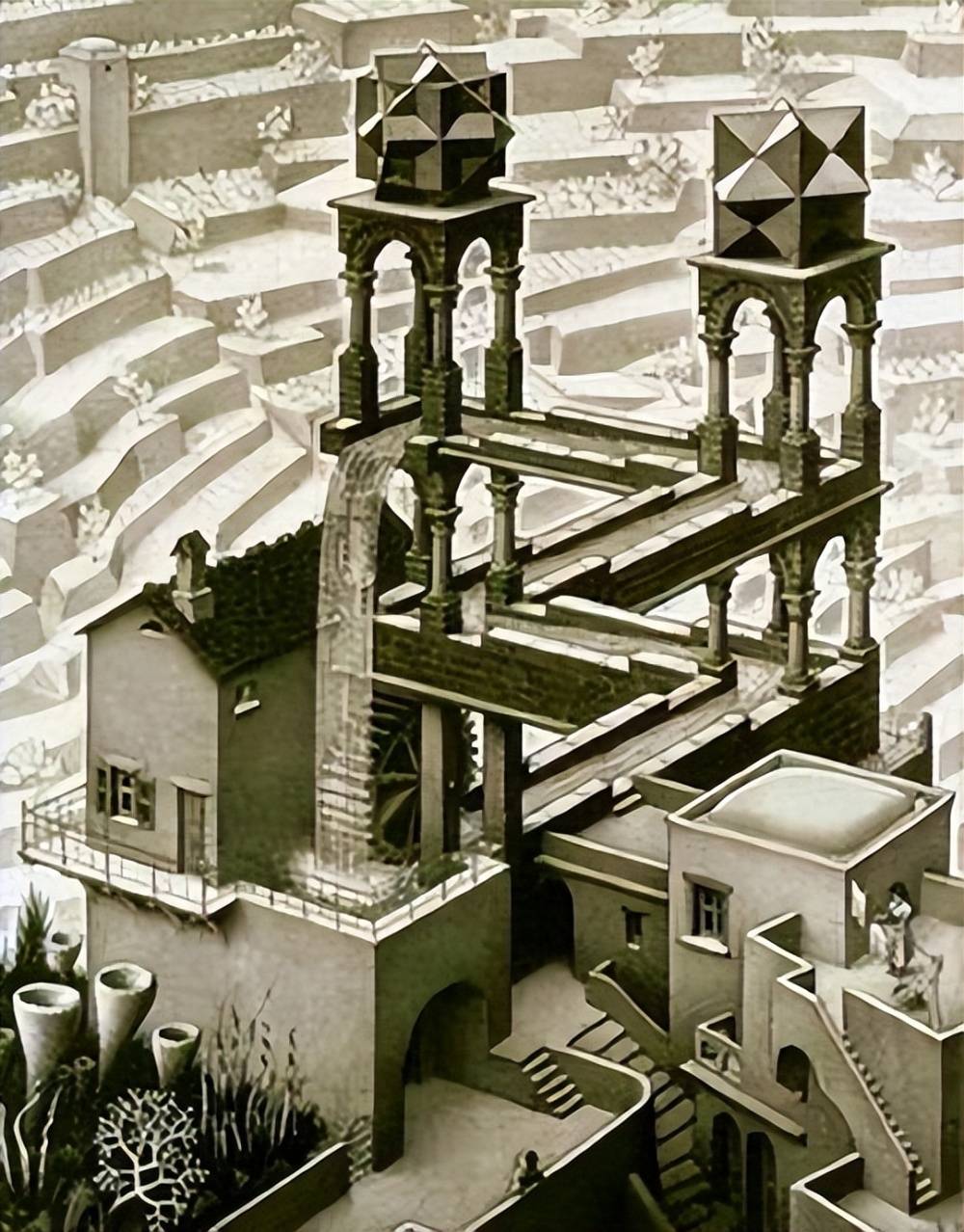

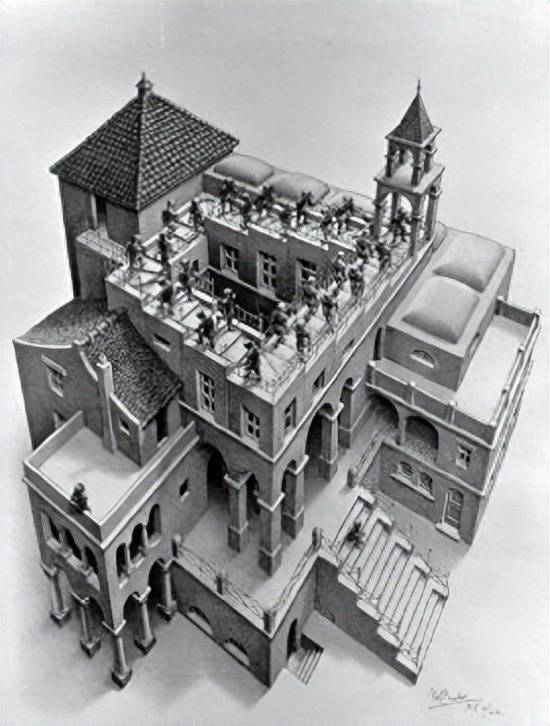

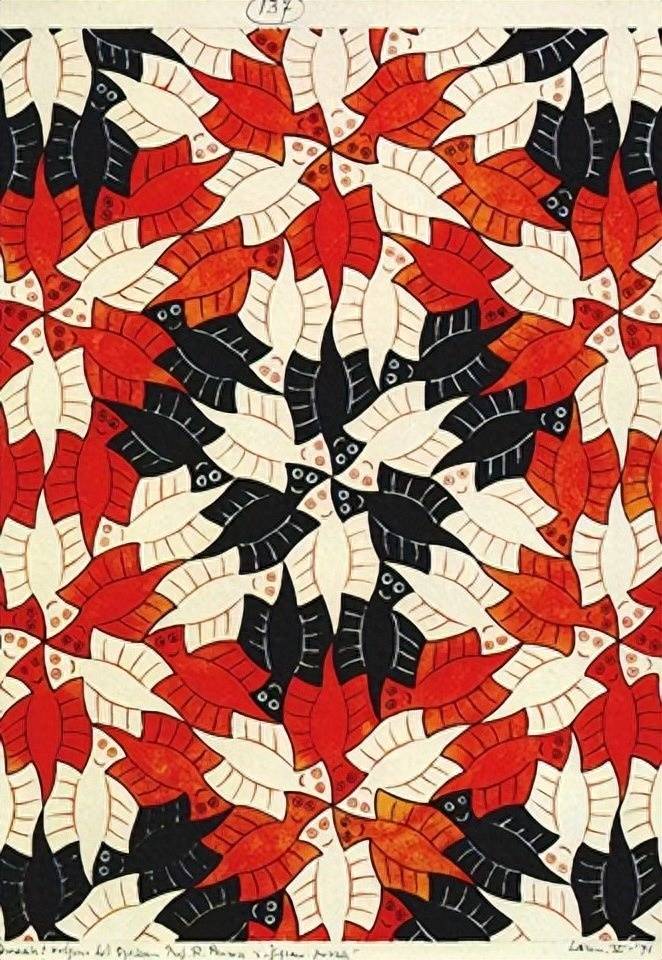

他用了小哥里的两样东西。一个就是那个三角形,用在了他那幅名为《瀑布》的版画里。另一个是不可能的楼梯,这是我父亲设计并画出来的。埃舍尔将它用在了《上与下》那幅画中,画里僧侣们绕着楼梯一圈一圈地转。我与埃舍尔见过一面,我给了他一些可以拼成一个重复图案的拼块,不过非要12块拼在一起才能成功。他去拼了,后来给我来信问是怎么办到的——基于什么原理?于是我给他看了已拼成重复图案的一种鸟的图形。他将其融入了一幅名为《幽灵》的作品,我相信这是他的最后一部作品。

埃舍尔《瀑布》(Waterfall)

埃舍尔《上与下》(Ascending and descending)

埃舍尔《幽灵》(Ghosts)

Q:

你在小时候数学不太好,这是真的吗?

彭罗斯:

我确实很慢,慢到让人无法想象。我小时候在加拿大住过大概6年时间,那时正是战争时期。当时我8岁,在课上我们必须很快地完成一些心算,对我来说那速度太快了,我总是算错。因此老师不太喜欢我,他把我换到了一个稍差一些的班级中。那个班级的老师很有见地,他发现我考试成绩如此糟糕后,决定不限定考试的时间。你喜欢做多久都可以。我们考的考卷都是一样的。我被允许在考试结束后的活动时间中继续答题。每个人都走出教室开心地玩耍着,而我仍在努力答题。即便如此,我有时甚至需要更长的时间,所以我至少比其他人要慢两倍。最终,我都完成得不错。你看吧,如果我可以慢慢来,我就能得高分。

Q:

你曾说从现实世界去了解量子物理是没有意义的。你所反对的是什么呢?

彭罗斯:

量子力学是一个令人难以置信的理论,从原子的稳定性开始,它可以用来解释各种以前不能解释的东西。但是当你认为这种怪异的量子力学在宏观世界也适用的时候,你必须要放弃我们从爱因斯坦那里学到的时空观。最奇怪的地方就是它会失效(译者注:这里作者的意思是在宏观的经验世界中量子力学并不适用)。如果你遵循这些定律,你所得到的想法将是错误的。

Q:

在量子力学中一个客体可以同时存在着许多状态,这个听起来有点疯狂。这个世界的量子描述似乎与我们所经历的经验世界完全相反。

彭罗斯:

这确实没什么道理,原因很简单。量子力学的数学分为两个部分。一个是量子系统的演化,可以用薛定谔方程精确描述。这个方程可以告诉你:如果你知道一个系统现在的状态,你可以计算得出这个系统接下来10分钟内将发生的事情。然而,量子力学的数学还有另一个部分,即你在做测量时候发生的事情。你用方程得出的是某种特定结果的几率,而不是某一个单一结果。这种方式所得到的结果并没有说明“世界当时是怎样的”。相反,它们仅仅描述了这个系统中其中某一事情的几率。方程应该以一种完全确定的方式描述这个世界,但是它没有。

Q:

埃尔温·薛定谔创造了那个方程,他被认为是一个天才。当然他也意识到了那种冲突。

彭罗斯:

薛定谔跟其他人一样也意识到了这一点。他在谈论他那只假想的猫的时候说道,“好的,如果你相信我的方程,你必定相信那只猫在某一时刻既是伤的又是活的。”他说,“这显然是荒谬的,因为事实不可能如此。因此我的方程在猫身上肯定不适用。所以一定有一些其他的因素我们没有考虑到。”

Q:

所以薛定谔他自己也不相信这个猫的类比能反映现实世界的本质?

彭罗斯:

是的,我想他自己已经说明了这点。三位量子力学中的大人物,薛定谔、爱因斯坦和保罗·狄拉克,从某种程度上来说,他们都是量子论的怀疑者。狄拉克看起来最出乎意料,因为量子力学的整个基础和框架都是他建立的。人们认为他是量子力学坚定的支持者,但是他说话却很谨慎。当他被问道,“测量问题的答案是什么?”他回答说,“量子力学只是一个暂时性的理论。我为什么要在量子力学中寻求答案呢?”他不相信那是正确的,但是他不会过多地谈论这个。

Q:

至今,薛定谔的猫类比仍被认为是一种奇怪的实在,我们不得不去接受。这个概念不是推动了许多今天理论物理中的想法吗?

彭罗斯:

是的。人们不想去改变薛定谔方程,这就导致了量子力学的“多世界”诠释。

Q:那种诠释认为所有的概率分布在各个平行的宇宙中?

彭罗斯:

这样说也行,那只猫是既伤又活的。观测那只猫,你必定看到的是两种状态的叠加态(同时存在着两种状态),一种状态是你看到了一只活的猫,一种是你看到了一只伤的猫。当然,我们似乎没有经历过这些,所以物理学家们不得不说,好吧,不知什么原因,你感觉不到你的意识是选择了哪条路。你被导向了一个完全疯狂的观点即“多世界”这类东西,而它与我们真正感知的东西没任何联系。

Q:

平行宇宙——多世界——是一个非常以人为中心的想法,好像一切都必须从我们五种感官所能感知到的角度来理解。

彭罗斯:

问题在于,对此你能做什么?什么都不行。你需要一个物理理论来描述这个我们周围的世界。物理学一直以来都是:解释我们所看到的是怎样的世界,为什么会这样,它是如何运作的。多世界量子力学并不是这样的一个理论。要么你接受这种观点并试着了解它,就像很多人做的那样;或者像我一样,对此持否定态度——它已经超过了量子力学能告诉我们的极限了。那是一种极为非常规的假设。我个人的观点是,量子力学并不是完全正确的,而且我认为有很多证据可以证明这一点,只不过在以现在的实验能力下我们无法给出直接的证据。

Q:

总的来说,理论物理中的想法听起来是越来越玄乎了。弦论就是个例子。所有那些关于11维时空或者我们宇宙嵌在一个巨型膜上的讨论听起来都非常离奇。

彭罗斯:

你说的完全正确。从某种意义上来说,我认为量子力学是“罪魁祸首”,因为人们说,“量子力学在直觉上是完全不可理解的,但是如果你相信它是对的,你便能接受任何‘不可理喻’的事情。”但是,量子力学有大量的实验可以做验证,所以你必须能符合这些实验。而弦论没有任何的实验支持。

Q:

我知道你在你的新书中阐述了对量子力学的评价。

彭罗斯:

这本书的名字是《新物理狂想曲》(Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe,于2016年出版,参见《从3C到3F,彭罗斯的物理时尚丨展卷》)。其中每一个词都代表了一种主要的理论物理学观点。时尚代表着弦论;幻想代表着各种宇宙图景,主要指的是暴胀宇宙(它假设在大爆炸之后很短的时间内宇宙经历了一次指数式的膨胀)。这些东西在现代理论物理中都占有极新的的地位,攻击它们几乎都成了大不敬的事情了。而另一个更加夸张的则是量子力学,它在各个方面都不容侵犯,它已经成了信仰。不知何故,人们认为它是不能受到质疑的。

Q:

几年前你说是引力分离了经典世界和量子世界。有没有人对量子力学做过这类检验?

彭罗斯:

虽然这个想法听起来挺令人振奋的,似乎应该有很多人会着手研究它,但是事实上没有。它被认为是一个不切实际的想法,是人们在老了退休后可以考虑的另类的想法。好吧,我现在老了,退休了!但是这个想法没能成为物理学的主流,占据中心地位,我感到挺遗憾的。

Q:

在牛顿和爱因斯坦之后,人们思考宇宙的方式都发生了改变。当人们解决量子力学谜团之时,会不会带来一场新的思维上的革命?

彭罗斯:

这个很难说。欧内斯特·卢瑟福当时还说他的原子模型不会有什么作用(但是,它后来导致了核物理和原子弹)。但是,我很肯定,解决量子力学谜题将会产生巨大的影响,诸如量子力学是如何应用在生物学中等。最终,它很可能以各种我们想象不到的方式,导致一个完全不同的理论。

Q:

在你写的《皇帝新脑》中,你认为意识是大脑细胞内部的量子行为。20年过去了,你现在还是那么认为吗?

彭罗斯:

我认为有意识的大脑活动并不遵循经典物理。它甚至不依照传统的量子力学活动。描述它活动方式的理论我们现在仍不知道。这话听起来口气有点大,但是我觉得这与威廉·哈维(William Harvey)发现血液循环系统时的情况有点相像。他通过计算发现血液必须循环的,但是静脉和动脉在其末端越变越细,渐渐消失,那么血液是如何从动脉流向静脉的呢。哈维说,“好的,一定有一些极小的血管。我们无法发现它们,但它们一定存在。”那时并没有人相信。所以我仍然希望能发现一些结构自洽的东西,因为我相信它应该存在。

Q:

当最终物理学家了解量子物理核心的时候,你认为这个理论看起来应该是什么样子的?

彭罗斯:

我想这个理论应该很美。

本文原载于《世界科学》(2009.12),原文译自Discover, Susan Kruglinski and Oliver Chanarin, Roger Penrose Says Physics Is Wrong, From String Theory to Quantum Mechanics