朱元璋算是中国历史上最传奇的皇帝,从元末一个食不果腹、衣不蔽体的小和尚逐步靠自己的奋斗和南征北战建立了汉人掌权的大明王朝。他本人也是十分同情社会底层的贫苦百姓,对贪官更是深恶痛绝。为此这位皇帝更是下定决心整治官员腐败形象,但反腐结果怎样呢?

监守自盗,40贯统;枉法赃,80贯绞;不枉法赃,120贯止杖100,流3000里;恐吓取财,准盗论加一等,不得财杖刑;私用民力,1名笞40,罪止杖80。

如此细致的规定,也为他以后铁腕反腐奠定基础。

同时朱元璋下令家家户户都应有一本《大诰》,而且等有罪过处罚时,如果家里藏有《大诰》,就可罪减一等,反之,要罪加一等。

同时《大诰》还被列入全国各级学校的必修课程,科举也从《大诰》中出题,后来学习《大诰》也在民间蔚然成风,以此提高官员的反腐意识。

②:严惩贪污腐败分子

在朱元璋主政期间,大批不法分子被严惩,甚者更被处死。其中包括朱元璋的义子朱亮祖,甚至是他的驸马欧阳伦也被杀,虽然公主一直在为驸马求情,但朱元璋还是坚持处死驸马。

③:建立监察机构

朱元璋主政期间,建立了从中央到地方一整套完善严密的监察机构而且其规模之大,权力之大是前朝历代没有的。

中央:反腐机构:都察院(简称反贪总局)、六科给事中(今天的中央纪委)

地方:各省设按察司、中央派遣监察御史,后期还有“巡抚”制度,巡抚下访地方,监察地方官。

反腐的笼子已经被制度化,而笼子的钥匙谁来拿呢?

④:反腐笼子钥匙持有者:人民

朱元璋一直鼓励人民参与到反腐运动中,洪武十八年(1385年),朱元璋向全国颁布了《大诰》,其中有一条新规定:今后在职的官员,赋闲的官员,若胆敢“操纵词讼、教唆犯罪、陷害他人,勾结官府,危害州里”。

当地贤良方正、豪杰之士可以将这些人抓起来,绑送京城(南京)。如有人胆敢中途拦截,则枭首示众。

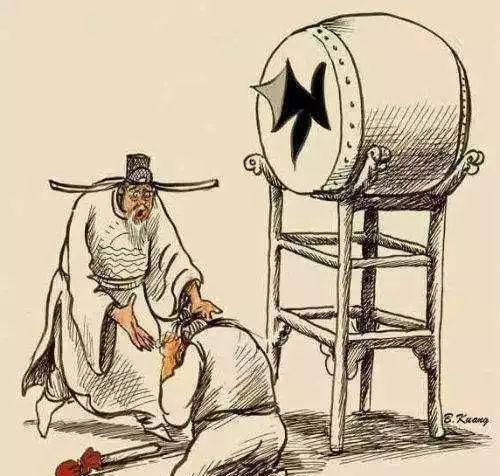

朱元璋担心到南京申怨的老百姓见不到自己,特意在通政司的门口放置一块红牌,上面书写一行字:“凡是想向我报告却又不能进入宫殿者,取拿此牌,可以直接进入内府,各门守卫、官员不得阻拦”。

在朱元璋全方位、大力度的整治下,明初很长一段时间官场贪污之风得到遏制,取得了“阶段性的成果”。

二、为什么朱元璋“越反越腐”

虽然朱元璋对反腐是零容忍态度,且方法多样,为何到后期越反越腐?

首先,洪武四年,(1371年)朱元璋规定,一品大员的工资是一年800石粮食,以此开始递减,到七品县令一年就只有150石粮食了。

而一石粮食当时合一两白银,也就是说一个七品县令一年只有150两白银,换成现在的人民币,也就是一年4.5万元。

最可气的时,朱元璋规定“自后为永制”,意思是永不改变。

如果你贪污超过60两,就是死路一条。

所以,当时的官员想的都是,贪污是死,不贪污也是死,还不如选择后者。因此,不管朱元璋怎么杀,贪官还是永无止境,甚至到了官官相护的程度。

其次,虽然朱元璋主政期间酷刑滥用成风,但酷刑只能起到一时的威慑作用,暂时让人们不敢贪,没能从制度上去完善,让人们从不敢贪到不能贪再到不愿贪,就只能说再大的决心和再严酷的刑罚最终都阻止不了贪污的大军。

最重要的是,朱元璋如此大力度反腐,一小部分是为百姓考虑,而大部分是为了巩固自己的皇权,用反腐的名义去除掉潜在的政治对手,而其监察部门在封建君主专制的历史条件下,想真正的消除腐败是不可能的。

所以,朱元璋的大力度反腐只是一时的官场廉洁,而封建社会的本质决定了反腐是不可能会取得完全胜利。

本文无任何含沙射影之意,就事论事,大明反腐的失败是必然,是阶级落后的体现,我们应该以史为鉴,知其规律,并加以改进,更好地完成今日之使命。

【相关评论】

朱元璋哀叹:“我欲除贪赃官吏,奈何朝杀而暮犯?”

明史专家吴晗回答了这个问题:“这是社会制度所决定的,朱元璋尽管是最有威权的皇帝,他能够杀人,却改变不了社会制度。”

虞云国说得更为明确:体制性腐败是不治之症,在专制王朝衰减律的加速度下,这种体制性贪腐犹如癌细胞那样急遽扩散,严重恶化。

这似乎也印证了阿克顿勋爵那句名言:“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败”。只要皇帝不愿放弃君主专制,无论你反腐的旗帜举得多高,无论你反腐的口号呼得有多响,无论你对贪污腐败分子施以何种酷刑,都无法阻止贪腐的复制与蔓延。

朱元璋对官员腐败可谓嫉恶如仇,他终其一生高举严惩贪污的《大诰》,官吏贪赃60两以上,不仅一律枭首示众,并处以剥皮楦草之刑。府州县衙左侧的土地庙,就是剥贪官皮的刑场,也叫皮场庙。官衙的公座两旁各挂一个塞满稻草的贪官人皮袋,让官员胆战心惊而清廉守法。如此严刑峻法来反腐惩贪,也许是中国君主政权反贪污斗争最激烈的时期。

然而,这种君主专制的权力反腐,却越反越腐,“掌钱谷者盗钱谷,掌刑名者出入刑名”。

明人陈邦彦指出:“嘉(靖)、隆(庆)以前,士大夫敦尚名节,宦游来归,客或询其囊橐,必嗤斥之。”嘉靖以前,士大夫官僚未必都“敦尚名节”,但至少仍知道羞耻,问及为官进账,还耻于启齿,尚未到丧心病狂的地步。而嘉靖以降,风气大变,士大夫官僚无不“以官爵为性命,以钻刺为风俗,以贿赂为交际,以嘱托为当然”。整个官场正如陈邦彦所描述:“今天下自大吏至于百僚,商较有无,公然形之齿颊。”获知吏部任命,派到肥缺就额首称庆,发落穷差便形影相吊。“宦成之日,或垂囊而返,则群相姗笑,以为无能。”以贪贿为得意,笑清廉为无能,官场是非已完全颠倒,这才是最可怕的。即便偶有清廉的官员,既与贪污大潮格格不入,也往往难有善终。天启朝吏科给事中魏大中,有谁上门送礼,他就举报,从此没谁敢上他的门,最终却被阉党魏忠贤逮下诏狱,毙杀囹圄。

晚明官场,行贿者买官,收赃者卖官,已成公开的秘密。

崇祯即位后,官员如欲升迁求缺,全靠贿赂,卖官买官,几如市场购物:“一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得;以至州县并佐贰之求缺,各有定价”。既成市场,便有追加赃银与送贿打折的情况:一个监司官以五千金求任边地巡抚,惟恐不到位,追加二千,“卒得之”;某个六部郎官谋求外放浙海道,索价五千金,他只给三千,竟也得一郡守之职。明码标价,讨价还价,贪贿之风已席卷整个官场。

不仅升迁求缺等环节,风行买官卖官,其他如朝觐、到任、考绩、访缉、谢荐等场合,也都靠钱财打点,贿赂开道。

明亡前一年,“上官之诛求,自府而道,自道而司,自司而抚而按,而过客,而乡绅,而在京之权要,递而进焉,肆应不给。而至于营升、谢荐,用诸巡方御史者尤甚。”一个小小的县令,必须满足层层叠叠各级上司的贪心欲壑,还必须向左右其仕途的巡方御史送礼行贿,只要他还在这个体制内,只有一条路可走,那就是把向上行贿的巨大成本转嫁给县内的老百姓。这样,“一番差遣,一番敲吸,欲求民生之不穷且盗以死可得乎?”

虞云国对这种体制性贪腐做了很好的总结:

整个社会创造的财富,已经失去了相对合理的分配机制,而是最大限度地流入了掌控从中央政权到地方权力的各级官员与胥吏们的私囊。这些官员与胥吏,作为统治阶级的主体,理应负有保护国家利益与社会财富的职责,但体制性贪腐却遵循着按官等分红利的潜规则,把他们中最大多数成员拖入了腐败的磁力场,成为大大小小的实际受益者,欲为君子而已无可能。

与此同时,体制性贪腐逼使卷入其中的每个官员在向上送贿与向下贪赃的两极之间恶性循环,饮鸩止渴而欲壑难填。这种恶性循环的必然结果,就是把不断扩大的送贿负担转嫁给处于社会最底层的弱势群体,从而使整个社会的基本秩序彻底崩溃,把广大民众逼上“穷且盗以死”的绝境。

虞云国认为,“把明王朝最终送上不归路的全国大起义,正是这种体制性贪腐的必然结果。”

制度性腐败是由于社会结构、制度体制本身缺陷而造成的腐败现象,它所标识的是由于制度性安排缺陷所形成的腐败,制度性缺陷是其产生的根本原因。社会结构、制度体制既是一种广义的社会成员行为规范系统,又是对社会成员权利、义务、基本利益分配的一种安排,还是一套严密严格的权力运作规范体系,它既具有价值上的潜在倾向性,又具有行为上的直接约束性。

社会结构、制度体制的严重缺陷,不仅会对社会成员的价值精神、道德品质产生消极影响作用,而且会给“无赖分子”提供徇私枉法之机。制度性腐败须通过社会结构、制度体制本身的改革完善加以根治。

一个良序社会,其社会结构、制度体制必须合理、健全和公正。

俞可平说,如果几个官员腐败,那确实是他信仰缺失等等,如果是一片官员腐败,那肯定是制度出了问题,权力监督与制约制度出了问题。正像一个鱼塘,有几条鱼死,那可能是鱼本身的问题;便若有成片的鱼死亡,那必定是鱼塘的水有问题了。俞可平认为,权力必须受到制衡的同时,还要形成封闭的环。不能有一个环节缺失,只要有一个关键环节缺失,那么其他的环节都无效。特别是对第一把手的制约,缺漏太多。

所有的权力都对人具有强烈的腐蚀作用,特别是在高度集中的皇权专制下,下级官员对上级官员的人身依附是不可能避免的,而在人身依附下,又是很难建立起完备有效的权力监督和制约机制的,贪污腐败是必然的结果。

迷恋皇权专制的朱元璋,又怎能根本解决腐败问题呢?