这是纳粹党奉行的一条真理,他们用一系列简单粗暴的口号给民众洗脑,通过无数次的重复来强化意识形态的钳制。任何反对的声音都会被淹没在整齐划一的元首独裁统治的计划里。

戈培尔深谙此道,他坚信宣传的目的只有一个:就是征服民众,所以他下定决心使德国只能听到一种声音。

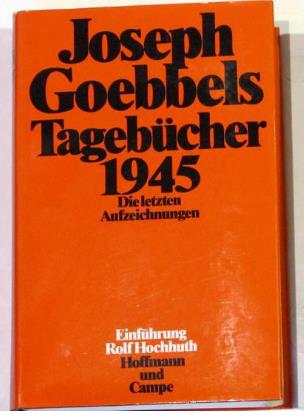

为了彻底消除“异端邪说”在德国人民心中的影响,戈培尔在全国范围内展开了“焚书运动”,将那些被视为“对我们的未来产生破坏性影响”的书籍焚烧干净,不留任何痕迹。

他曾说:“人民大多数比我们想象的更为无知,因此,宣传的本质在于简单重复。”

他还说:“宣传就像谈恋爱,可以做出任何虚假承诺。”“报纸的任务是将统治者的意愿传达给被统治者,使他们将地狱视为天堂。”

戈培尔及其宣传部门牢牢掌握着德国的舆论工具,混淆是非,愚弄人民。

与此同时,日本军国主义同样对“戈培尔效应”情有独钟。1936年,日本成立了新闻同盟社,垄断国内新闻,控制舆论;1937年,日本政府命令媒体报不得报道反战和反军国主义的内容,禁止将日本描绘成好战的侵略性国家;“七七事变”后,日本政府强化对日本广播公司的控制,播音员变成了“复读机”。

语言统治最神奇之处在于,它摧毁着人的身心,撕裂着社会,但民众却完全感受不到异样和痛苦。

这种统治方式可怕之处在于让民众在不知不觉中丧失了良知和理性。它扼杀了个体的本质,使其失去了作为个体的尊严,成为一群没有思想、没有意志的动物中的一只,被驱赶着向着预定的方向走去。

乔姆斯基在《必要的幻觉》中提到,“对思想进行控制操纵,通常紧随着战争或其他危机而进行”。

极权社会里,权力腐蚀社会,掌权者往往不由分说地以人民的名义,将所有人都纳入以国家、民族为名义的宏大叙事,对个体的尊严不由分说的践踏,以实现他们那套宏大叙事中以国家、民族为主题的历史进程。