即便在顶尖名校,在著名科学家的实验室里,用当时最先进的仪器取得了成果,发表在领域最具影响力的期刊上,也可能需要经过10年甚至更加漫长的时间,才能得到其他人的认可。

卢庆彬第一次成为“少数派”,是在1999年。

那年他34岁,在被誉为“公立常春藤大学”的美国新泽西州立罗格斯大学从事博士后研究。他在物理学顶级期刊Physical Review Letters(PRL)和化学物理学期刊Journal of Chemical Physics(JCP)上各发表了一篇论文,然而当时,这两篇论文给他招致的质疑,远远多过为他赢得的赞誉——假如真有赞誉的话。

起初,美国、法国、德国的科研同行都无法复现他的成果。2000年初他离开新泽西后,导师又雇佣了两名俄罗斯博士后重复这项工作,得到了同样的实验结果,并于2004年发表在JCP上。但这仍然无法平息众议:为什么只有你们一家实验室做得出来?

来自同行的压力,像笼罩在实验室上方的一抹阴霾。最扎心的一幕发生在2006年,导师和美国约翰霍普金斯大学的一个知名团队合作,又在JCP上发表了一篇论文,宣告否定了卢庆彬的发现。

那时没人意识到,罗格斯大学有一台世界上独一无二的设备,也因此观测到了他人无从得见的现象。

卢庆彬

五味杂陈的一课

即便如此,回顾这段经历时,卢庆彬仍然感到十分幸运:“我在正确的时间、正确的地点,做了一个正确的实验。”

正是这个实验,改变了他的整个学术生涯,衍生出他如今从事的3大研究方向。也让他在后来的人生中,一次又一次地品尝做一个“少数派”的滋味。

他的发现是这样的:当存在水分子或氨分子等极性分子时,氟利昂的离解电子转移(DET)反应增强了3万倍。

在固相表面环境中,每产生100万个氯负离子,大约只有一个可以被探测到,因此这项实验对设备灵敏度的要求非常高。

在那个年代,全世界只有两台仪器能达到这样的灵敏度:一台在诺贝尔化学奖得主、加拿大多伦多大学约翰·波拉尼教授的实验室里,但90年代末这台仪器已经被拆掉了;而另一台,就是卢庆彬做实验的那台。

由于涉及臭名昭著的臭氧层杀手——氟利昂,卢庆彬的论文发布后引起了不少同行的关注,也由此引发了文章开头那一连串学术纷争。

直到2006年,韩国科学家用另一种实验方法,证明他们观测到了同样的现象;2009年,曾师从诺贝尔化学奖得主格哈德·埃特尔的物理学家马丁·沃尔夫带领团队做了一系列实验,再次证实这种现象是真实存在的,并且氟利昂的DET反应水平确实非常高,争议才逐渐平息。

此时距离卢庆彬开展那个令人惊奇的实验,已经过去10年了。

这段经历给卢庆彬上了一课:即便你在罗格斯大学这样的老牌名校,在一个著名科学家的实验室里,用当时最先进的仪器取得了成果,发表在领域内最具影响力的期刊上,也可能需要经过10年甚至更加漫长的时间,才能得到其他人的认可。

在后来的时光中,他将时常复习这一课的感悟。

挑战主流,一次又一次

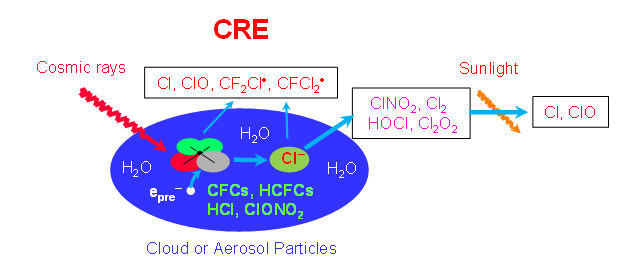

那10年间,卢庆彬没有停下。他基于DET反应的发现,提出了解释臭氧层破坏的宇宙射线躯使电子诱导反应(CRE)机制。

导致臭氧层破坏的宇宙射线躯使电子诱导反应(CRE)机制

传统理论认为,氟利昂被释放进大气后,会在紫外线作用下分解产生氯原子,进而与臭氧分子反应,使臭氧分子分解成普通的氧气分子——3位化学家凭借这一理论获得了1995年诺贝尔化学奖。

但卢庆彬的CRE理论认为,分解氟利昂的关键因素不是紫外线,而是宇宙射线。由于宇宙射线受地球磁场和太阳活动影响,存在11年的周期,因此他预测南极上空臭氧层空洞的大小,也会表现出11年的周期性变化。

2001年8月,卢庆彬在PRL杂志上发表了一篇在他看来意义重大的论文:《宇宙射线对大气中氟氯烃解离和臭氧消耗的影响》。这篇论文被期刊编辑评为当期唯一的亮点(highlight)论文。美国物理学会配发了一篇焦点报道:《被宇宙射线烧毁的臭氧层》,文章后来被著名科普杂志《科学美国人》转载。

但评审人和编辑们的青睐并不足以为卢庆彬的学术生涯开启绿灯。相反,由于提出了一个挑战主流的学术观点,他在“少数派”的路上越走越远。

2004年初,卢庆彬入职加拿大滑铁卢大学,并在3年后破格拿到了终身教职。关于氟利昂和臭氧层空洞的研究太过标新立异,无法为他争取到科研经费,因此他主要通过飞秒生物学和飞秒医学的研究工作申请项目支持。从大气物理学到医学,听起来学科跨度很大,但基本原理依然围绕他所擅长的分子离解电子转移反应。

从2004年到2008年,卢庆彬陆续发表了一系列关于DET反应和CRE理论的论文。2009年,Physics Reports杂志邀请他撰写一篇领域综述文章。

就在写作这篇文章的过程中,一个更加“离经叛道”的科学假设,从他的“直觉”中冒了出来:引起全球气候变暖的罪魁祸首,会不会不是二氧化碳,而是氟利昂呢?

那个时候,气候变化领域的科学争论远比现在要多。关于地球是否在变暖,变暖源于自然现象还是人类活动,究竟是什么物质导致了气候变化,科学家们众说纷纭。

二氧化碳一直是最受关注的“嫌疑人”。政府间气候变化专业委员会(IPCC)认可的、最主流的气候模型,也是基于二氧化碳理论构建的通用循环模型(GCMs)。但学术界一直存在争议:GCMs模型是否已经过时了?

GCMs模型存在的主要问题之一,是它的方程中包含许多可以调节的参数和一些未确定项。

物理学研究中,参数就像一把双刃剑。适当引入参数可以帮助科学家解答一些过去难以突破的问题;但大量使用参数,特别是可调节的参数,则意味着人们可以通过操控这些参数,让自己的理论和模型尽可能“符合”观测。

天才科学家冯·诺依曼就曾这样调侃参数:如果使用4个参数,他可以拟合一头大象,只要用5个参数,他就可以让大象的鼻子也扭动起来。

1953年,在两位物理学大师恩里科·费米与弗里曼·戴森的世纪会晤中,费米还曾援引这段话对戴森的一项理论工作进行了批评——这些对话后来成了物理学研究方法论的经典之谈。

在卢庆彬看来,过多的参数给科学家留下了“耍赖”的空间。

他统计了1850年—1970年的数据,得出的结论是:在氟利昂大量排放前,全球平均表面温度与二氧化碳浓度之间的相关系数几乎为零。但在1970年到2012年,全球平均表面温度与以氟利昂为代表的卤代烃温室气体总量之间的相关系数高达96%—97%,几乎是完美的线性相关。

2015年,卢庆彬出版了一本专著:《臭氧空洞和气候变化的新理论和预测》,正式提出了氟利昂导致全球变暖的新理论。令他感到自豪的是,这是一个可以进行“零参数计算”的模型。

“我的1905年”

2021年10月,举世瞩目的诺贝尔物理学奖揭晓了。

两位气候学家——真锅淑郎和克劳斯·哈塞尔曼凭借“地球气候的物理建模,量化可变性并可靠地预测全球变暖”这项工作,分享了一半奖金。他们对气候变化的研究,正是基于GCMs模型。

得知这一消息后,卢庆彬坐不住了:“我早已料到诺贝尔奖会颁给全球气候变化的相关研究。但我原本期待这个诺贝尔奖能向大众证实我的工作,没想到却让更多人更加相信二氧化碳就是罪魁祸首。”

自从2015年那部专著后,卢庆彬已经有6年没有在这个领域发表过任何论文了。现在,他觉得自己不能再这样“佛系”下去。

他先是仔细阅读了瑞典皇家科学院同期发布的《科普背景》文件,特别是最后的总结段:“地球正在变暖吗?是的。原因是大气中温室气体的增加吗?是的。变暖的原因不可能完全是自然因素吗?不可能。人类的排放是气温升高的原因吗?是的。”

在卢庆彬看来,不管有意还是无意,这份文件显然回避了一个关键问题:究竟是哪种气体导致了全球变暖?

之后他又查阅了IPCC发布的报告:《气候变化2021:自然科学基础》。其中一张图片引起他极大的兴趣。这张大气层中气温上升的分布图,与卢庆彬脑海中深深印刻着的另一张图重合了:曾在2001年那篇PRL论文中发表过的,大气层中氟利昂的分布图。

借助两张图片碰撞出的灵感,卢庆彬在两个月内完成了一篇新的论文,于2022年7月发表在美国物理联合会《AIP进展》上。这篇论文的结论,你可能也在新闻中看到过——“发现热带地区存在全季节臭氧洞,比南极上空臭氧洞大7倍”。

2022年8月,另一篇论文发表在《大气》(Atmosphere)杂志上,提供了氟利昂影响全球气候变化的新证据。

巨大压力下的卢庆彬,继续马不停蹄地工作。

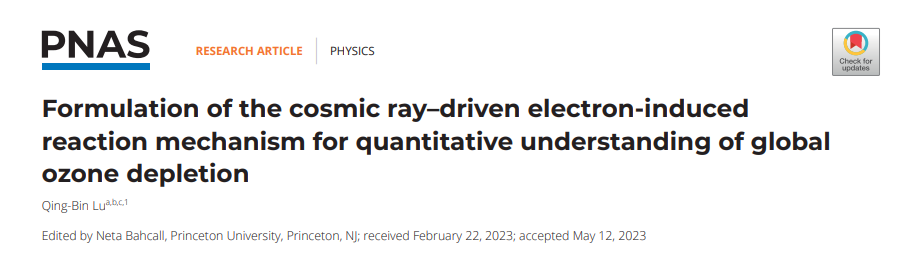

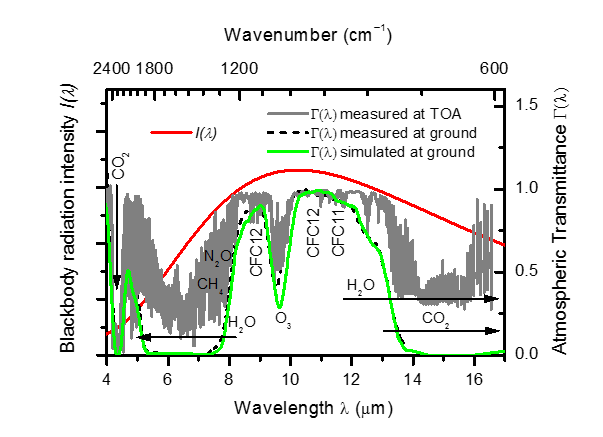

2023年6月,他以唯一作者的身份在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表了一篇论文,首次实现了对全球臭氧破坏量的无参数量化测算,并且进一步验证了热带地区上空臭氧洞的发现。

在这篇文章中,他推导出一个简洁的定量公式来计算大气中导致臭氧破坏的氯原子浓度。匿名审稿人这样评价这篇论文:“This work is a tour de force(这项工作是一个杰作)”。

紧接着,2023年7月,卢庆彬在《大气》又发表了一篇论文,综合6大观测数据对气候模型以及辐射力进行关键性评估。而他的第二本专著也已经签约。

至此,卢庆彬在自己最重视的两大研究领域——氟利昂与全球气候变化的关系、氟利昂与臭氧层空洞的关系——中,都实现了零参数的完全定量化模型。

在抵达这个目标前,他足足跋涉了24年,而真正取得突破的步伐非常密集——几篇重要论文都发表在大约一年的时间内。

“无论别人怎么看,对我来说,这就是我的1905年。”他对《中国科学报》说。

卢庆彬的学术偶像是爱因斯坦,熟读他各个版本的传记。1905年,年仅26岁的爱因斯坦相继发表了有关量子理论、狭义相对论和布朗运动等方面的5篇论文,这一年也因此被称为“奇迹年”。

但尽管卢庆彬对自己的学术成果“非常自信”,不被认可的孤独依然如影随形。

地球黑体辐射强度谱和测量/模拟的大气透射谱:氟利昂与臭氧的强红外吸收峰正好落在几乎透明的波长8-13微米大气窗口里。卢庆彬认为这显示氟利昂是影响气候变化的最重要温室效应气体。

房间里的大象

过去几十年间,卢庆彬的学术生涯仿佛分裂成了双线叙事:一方面,他求学和就职的高校、发表论文的平台,都足够主流,甚至足够“高级”;而另一方面,他的名字和他的学说,依旧被困在某种“沉默的螺旋”中。

来自同行的质疑和反对早已不稀奇了,更让他尴尬和困扰的,是某种近乎默契的“无视”。

他曾经基于研究结论提出过一些预言,包括臭氧层空洞大小会表现出11年的周期性变化,以及臭氧层的恢复会首先出现在南极上空,然后才是热带地区——这与传统光化学理论的预测恰恰相反。

随着时间发展,这两个预言都得到了一定程度的证实。甚至当初反对过他的学者也发表了相似结论的论文,但这些论文的引用部分都很“巧妙”地避开了卢庆彬的著作。就像那句著名的英文谚语——“房间里的大象”(Elephant in the room)——如此显而易见,却又讳莫如深。

在小领域里,卢庆彬的名字几乎成了“典故”。就在不久前,一名美国学者在博客中吐槽别人反对自己的学术观点,“就像他们反对卢庆彬的发现一样”“批评者引用的细节实际上支持了卢庆彬的发现”……

不过近年来,卢庆彬的CRE理论开始逐渐出现在解析臭氧洞形成的主流新闻报道甚至国际大奖的相关介绍中,这让他感到了一丝破冰的讯息。

2023年底,他回到中国,在西湖大学、上海交通大学、福州大学、北京交通大学做了一系列学术报告。很多人都被热带地区臭氧空洞的新闻吸引而来,又带着对全球气候变化学术争议的惊讶和思考离开。

卢庆彬在西湖大学做西湖名师论坛报告时,主持人是王鸿飞教授。在他看来,卢庆彬关于臭氧层方面的研究,已经被越来越多的证据验证,“应该问题不大”。而关于气候变化方面的学术观点,则着实颠覆了他的认知。

“卢教授的学说显然是属于‘少数派’了。但学术界的好处就在于,只要你能用科学的语言、科学的方法自圆其说,总还是能发表出不同观点的论文,也总有人愿意听你的观点。”说到这里,王鸿飞笑道,“当然,终身教职也帮了他大忙,他至少不会因为研究的方向过于‘非主流’,而丢掉工作。”

上海交通大学长聘教轨副教授严畅,则是另一位听过卢庆彬报告的学者。

“我们当然欢迎学术上的少数派!”他对《中国科学报》说,“学术报告的功能就是分享和交流,我们不会把听到的任何东西当作定论,但也不会轻易把不同观点拒之门外。”

他承认,与之前听到的大多数学术报告不同,这场报告涉及的问题可以说是极其复杂。现场师生大都表现得很感兴趣,但也对新奇的理论保持着开放与怀疑的科学态度。

“著名天文学家卡尔萨根曾说过一句话:非同寻常的观点需要有非同寻常的证据。”严畅说,“卢教授的科学观点在非主流的位置上已经站了很久。他的学术观点是否正确,时间终将会给出答案——臭氧层空洞和气候变化的真实走向,就是最有力的证据。”

尽管做了很久“房间里的大象”,卢庆彬始终认为自己是幸运的。他遭受过冷遇,也感受过善意,有人对“大象”避而不谈,也有人给“大象”送来糖果。

他申请到的第一笔科研资助是加拿大卫生研究院的高级研究员资助。这个项目主要支持人类健康方面的研究。有趣的是,加拿大卫生研究院给卢庆彬开具的报告书这样写道:“这名候选人显然是一名能力极强的科学家,在臭氧层物理学方向做重要的研究工作”,因此尽管他“没有做任何健康方面的工作”,委员会也给他打出了非医学学位类别(non-MD, PhD)候选人第一名的评分。

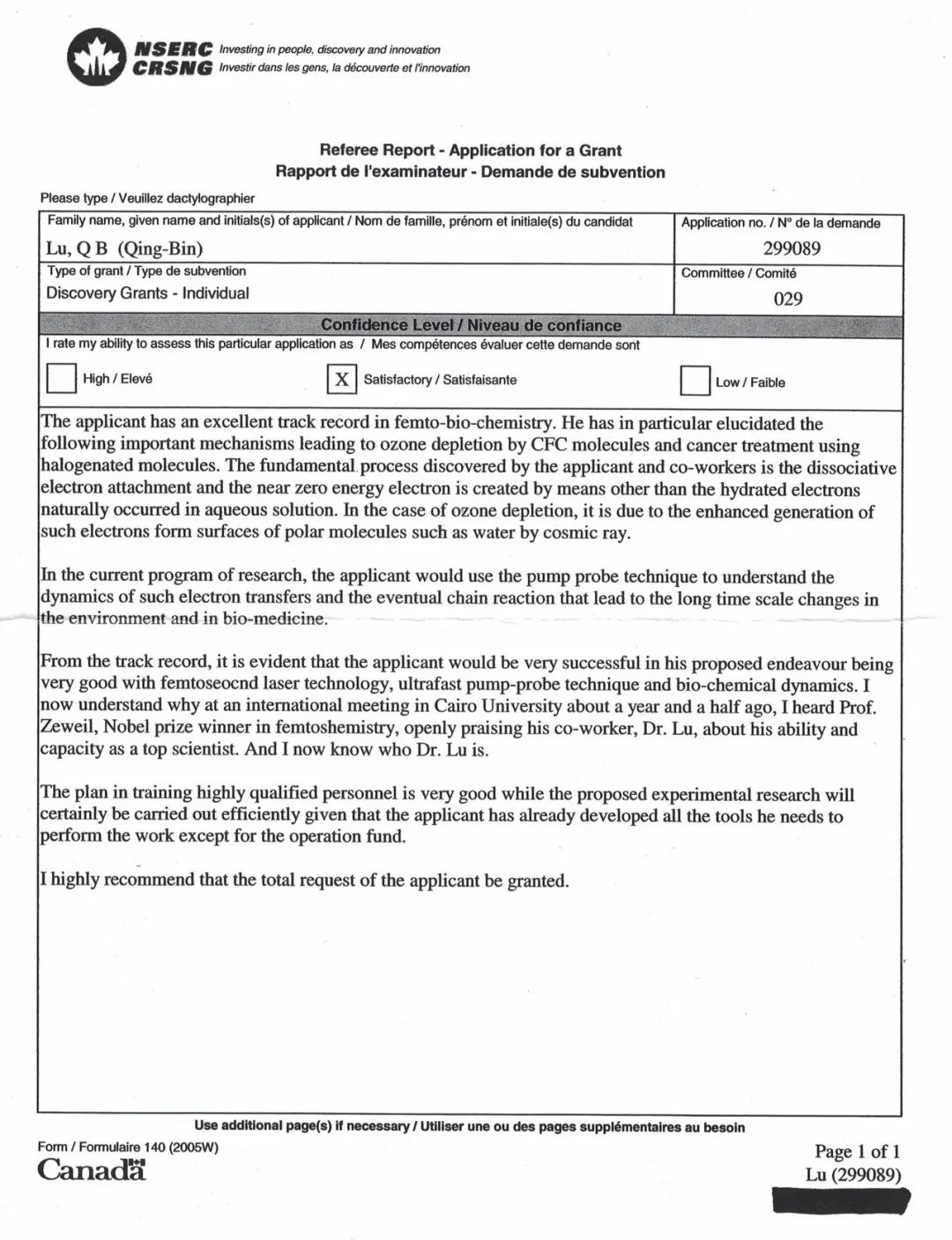

2006年,加拿大自然科学与工程研究委员会给卢庆彬开具的研究项目专家评审报告书这样写道:“我现在明白了为什么大约一年半前在(埃及)开罗大学召开的一次国际会议上,我听到因飞秒化学贡献而获得诺贝尔化学奖的泽韦尔教授公开赞扬他的同事卢博士作为一名顶级科学家的能力和才华, 我现在终于知道卢博士是谁了。”泽韦尔是卢庆彬在加州理工学院做博士后时的导师,他的评价对卢庆彬后来的职业生涯起到了非常关键的帮助。

NSERC给卢庆彬的评审报告书

每当感到孤独和不被支持的时候,卢庆彬总会想起那些默默信任着自己的人们。

卢庆彬的父亲是一个基层干部,虽说不是什么大人物,却终生怀抱某种理想主义。他盼望着儿子能为这个世界做出一份贡献。

2001年8月2日下午5点,美国物理学会发布了“宇宙射线烧毁臭氧层”的相关新闻,当天晚上,他父亲便病逝了。卢庆彬始终不知道父亲有没有看到这条新闻。但他隐隐觉得,父亲在很糟糕的身体状态下坚持了两年,或许就是在等待那一刻。

另一位让他难以忘怀的人,是在福州大学读硕士时的导师高怀蓉。导师去世后的某一年,卢庆彬回国时拜访了她的故居。跟随导师的女儿,走进导师生前的卧室,他看到了永生难忘的一幕。

高老师曾伏案工作的书桌上,铺着一块透明玻璃板,洁净的玻璃下单独压着一张小小的纸条,用娟秀的手书写着“卢庆彬”三个字。

她一直相信这个学生能做出一番事业,一直带着这份期待,直到离开这个世界。

想到这里,卢庆彬泪流满面。

也许在任何一个领域做“少数派”都不会容易。但好在总有一些东西,支撑着“少数派”们走到现在。

相关材料:

1. https://doi.org/10.1063/1.479613

2. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.078501

3. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.12.002

4. https://doi.org/10.1063/5.0094629

5. https://doi.org/10.3390/atmos13091419

6. https://doi.org/10.1073/pnas.2303048120

7. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/popular-information/

8. https://doi.org/10.1038/427297a