2022年1月31日,德国波恩,在德国艺术与展览馆举行的“大脑”主题展览中,艺术家Jan Fabre带来了名为“行星的人类学”的大理石雕塑作品。( @视觉中国 图)

著名演员郑佩佩去世后,她的大脑被迅速取出,存进了美国旧金山一所名为Brain Support Network(BSN)的人脑库。

郑佩佩曾出演电影《卧虎藏龙》《唐伯虎点秋香》。2019年,她被诊断患有神经退行性非典型帕金森综合征。这是一种罕见病,其症状与帕金森病相似,现有手段无法治愈。深思熟虑后,郑佩佩签订了一份捐赠协议,决定在自己死后,将大脑留给专攻非典型帕金森综合征的BSN,希望能对研究这类疾病做一点贡献。

像BSN这样的人脑库,在全世界已经建了上百所。比起仓库,它的运作模式更接近于银行——如郑佩佩一样的志愿者,将大脑捐献给人脑库;科学家像申请银行贷款一样,向脑库申请借用人脑样本;最后产生的“利息”,就是科学界对人脑运作机理的新理解,以便更好地开发、保护、治疗大脑。

初建于1985年的荷兰人脑库(Netherlands Brain Bank, NBB)是世界上最早成立的人脑库之一。现在它已成为全球大脑样本类别最齐全、取脑速度最快、生前临床资料最详尽的人脑 库。

有四千多个来自NBB的大脑“活”在科学家的研究室中。

01

大脑的第二次生命

古希腊自然哲学家阿尔克迈翁认为,大脑是人思想与灵魂的所在之处。荷兰人脑库创始人迪克·斯瓦伯(Dick Swaab)同意他的观点。在他看来,人的大脑留存下来,约等于人的生命延长了。

“在死后的脑组织中,如果及时取材,我们可以在体外培养,继续观察到生命迹象,即‘死亡后的生命’。”斯瓦伯在《我即我脑》中写道,“这时候的脑组织,仍然存在大量信息,这为我们研究脑功能和揭示脑疾病的病因提供了独一无二的资源。”

之前,考虑到伦理和成本问题,大多数脑科学实验都是在小鼠等动物身上完成。然而,人类和动物大脑结构上的差异、人类疾病的复杂性、临床表现的多样性等,都让这些实验结果的准确性受到影响。例如,研究人员后来在人类大脑解剖中,就发现了一些从未在小鼠或猕猴大脑中出现过的祖细胞,推翻了诸多先前的研究。

对人脑的解剖研究很迫切,也很困难。斯瓦伯主攻的领域是阿尔茨海默病,在20世纪70年代,荷兰约十万名阿尔茨海默病患者中的大多数,都死在家中或没有研究资质的疗养院里。斯瓦伯苦苦追寻,花了4年时间才收集到5例可以研究的阿尔茨海默病患者的大脑。

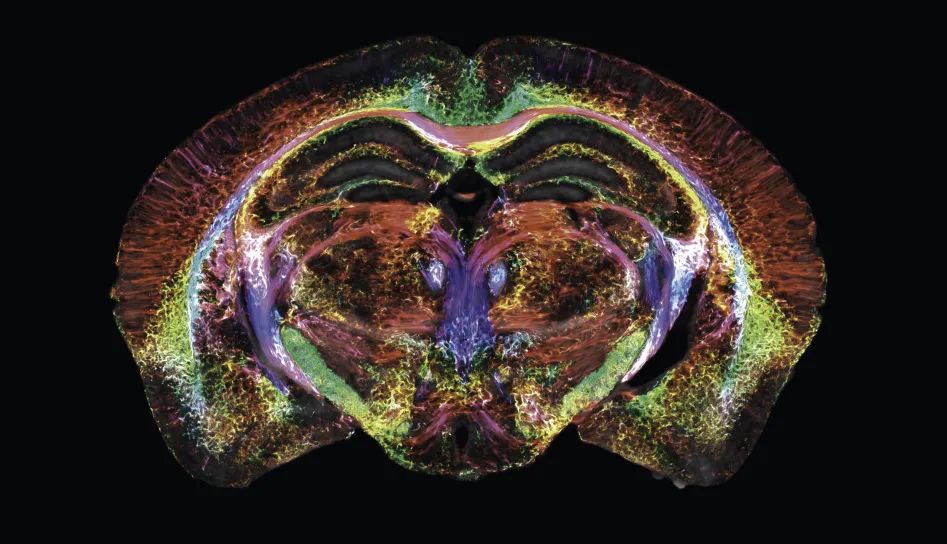

2023年4月17日,美国达勒姆,科学家们提高了核磁共振成像的分辨率,使其清晰度达到以前的6400万倍,以揭示脑组织中的微观细节。(@视觉中国 图)

更困难的是,为了揭示疾病的产生机理,研究人员还需要用未患病的大脑做参照,才能逐步获得清晰的研究结论。这种匹配非常严格,两个大脑的主人不仅需要在年龄、性别、死亡后延搁时间上一致,他们生前生活的文化环境、死亡时的季节乃至具体时间点也是越像越好。

根据斯瓦伯计算,对照研究所需的正常样本数量,至少是患病样本的4倍以上。为了满足这个刚需,斯瓦伯于1985年正式成立了荷兰人脑库,想要把不同情况的人类大脑储存起来,为科学研究提供资料完备的脑组织。

02

不止速度最快

斯瓦伯并非第一个想要获得更多大脑进行研究的科研人员。在他之前,人类对大脑研究的历史,曾蒙着一层厚厚的阴影。

为了满足自己对大脑的探索欲望,早期的解剖学家们常常采取非法方式来获取大脑。18世纪,英国解剖学家威廉·亨特收藏了76个大脑、脊髓和脑膜标本,全都是他盗墓、贿赂殡仪馆、扣押无人认领的尸体所得。19世纪,为了将精神病人的临床表现与其大脑的病理分析联系起来,英国神经科学家克莱顿·布朗打造了具有科研性质的西骑疯人院(West Riding Lunatic Asylum)。利用这些一手的解剖材料,布朗构建了现代神经科学的基础,也让“圈养大脑”的西骑疯人院青史留名,成为了现代脑库的前身。

进入20世纪,出于情感、文化、法律、伦理等多方面的考量,人体解剖受到越来越多限制,脑库的合理性更难被世人认可了。为了克服这些阻碍,也为了说服更多普通人捐脑,荷兰人脑库设立了详细的伦理准则。

荷兰人脑库的《脑库行为准则》规定所有捐赠者匿名,本人和亲属都要签署书面知情同意书。捐赠人若在离世前反悔,也可以随时撤销捐赠。

这一准则成为后来者的标杆。全世界所有脑库都仿照荷兰制定了脑捐赠预约标准和伦理准则,其中63%的脑库严格执行了捐赠者和近亲双重同意的标准。

除了伦理准则,荷兰人脑库还有一套无可挑剔的技术流程。

大脑主要由软组织构成,人一旦死亡,便会自发溶解。为确保研究质量,人脑组织的取材和保存最好在12个小时内完成。在这方面,荷兰人脑库的速度是全球最快的。

脑库工作人员每周7天、每天24小时随时待命,一接到捐献者亲友的通知就立刻出发,在6小时内将遗体运到阿姆斯特丹自由大学的实验室取脑。最后,逝者大脑会被切分为约七十块脑组织,在-80℃下分开冷冻。

整个过程中,研究人员都会时刻注意逝者的遗体仪容整洁,并在结束后安排训练有素的尸检助理修复尸体。

关于荷兰人脑库的遗体运送速度,斯瓦伯的中国学生、浙江大学脑科学与脑医学学院教授包爱民曾讲过一个故事。一天夜里,脑库专车在路上极速行驶时,被交警拦下了。交警生气地问道:“运什么东西要开得这么快?”司机回答:“我在运送一具遗体。”交警十分惊讶,没有需要抢救的活人,为何要飙车呢?司机解释道,他要把这具遗体送到荷兰人脑库取脑,完成生命最后的馈赠。这个理由说服了交警放行,并允许他继续在夜间开快车。

斯瓦伯认为,脑库做得够专业,才能让捐赠者感到宽慰,“无论我生前因为没能好好使用大脑,说过什么蠢话或做过什么蠢事,至少在我死后,我的大脑会被荷兰人脑库正确地使用。”