从2016年在杨振宁家的会谈到去年将文章投稿,其间经历了无数重要的契机,任何一个环节缺失,都可能导致吴健雄的这一重大物理学贡献继续被湮没在历史之中。

撰文 | 张程宁(全美南京大学校友会会长)

量子纠缠这一概念是现代科技的重要推动力之一。最早通过实验验证这一概念的科学家是吴健雄教授,这一工作于1949年完成,当时吴健雄仍是中国籍!

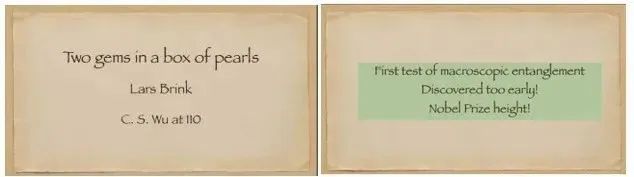

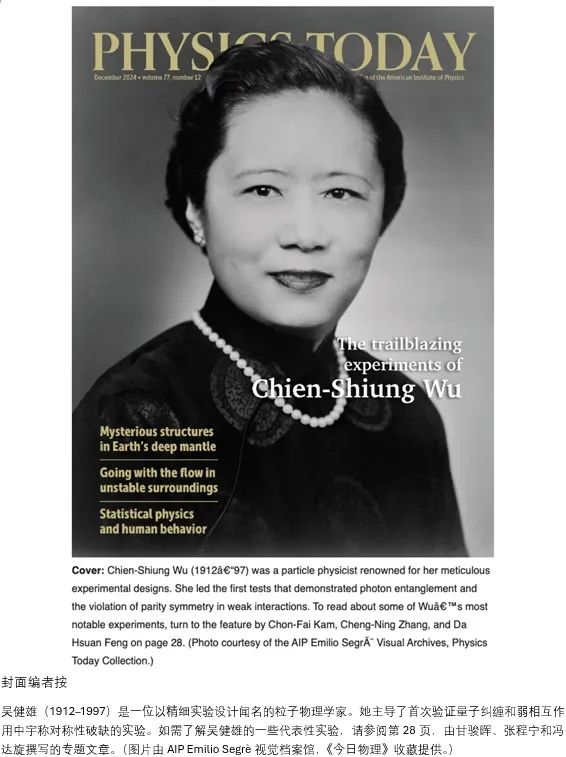

2024年12月1日,出身东方的吴健雄因其在量子纠缠上的突破性实验以及其它重要贡献,登上了国际物理期刊《今日物理》(Physics Today)年度封刊的封面。这一消息在国内引起了部分人的关注。借此机会,我向大家回顾这篇封面文章背后的来龙去脉,以飨读者。

起源:杨振宁家中的会谈

2016年的一天,澳门大学赵伟(编注:计算机科学家,时任澳门大学校长)和冯达旋(编注:物理学家,时任澳门大学校长特别助理)应邀前往北京清华大学科学馆二楼,拜访清华大学物理系的徐湛教授。徐湛是冯达旋相识40多年的老朋友。交谈中,徐湛提到杨振宁先生的办公室就在他办公室附近。恰好冯达旋1977年曾邀请杨振宁先生到Drexel University演讲,彼此相识已久。于是,大家提议一起去杨先生的办公室打个招呼。

杨先生见到大家非常高兴,与大家愉快地聊天。聊得正兴时,他热情邀请大家到他家坐坐。到杨先生家后,他的夫人翁帆热情地为大家倒上茶水,大家继续探讨了许多话题。

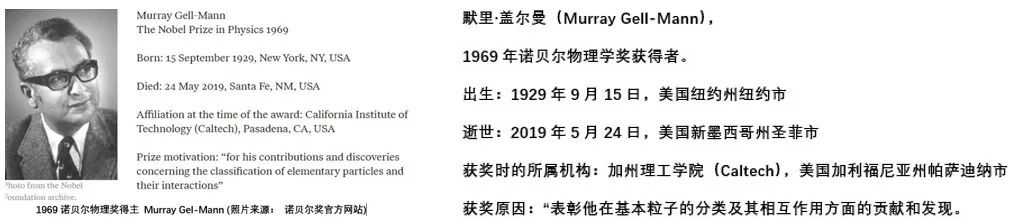

谈话中,冯达旋联想到当时量子科学的热门话题,便向杨振宁先生请教关于量子纠缠的相关见解。杨先生听后微笑着反问道:“你知道是谁最早通过实验证明了量子纠缠吗?”冯达旋思索片刻,回答道:“会不会是Murray Gell-Mann?”

冯达旋在回答时心中也有疑惑,因为他知道Murray Gell-Mann是一位理论物理学家,不太可能亲自做实验,也许是他推动了相关实验。但杨先生不假思索地说道:“你错了,是吴健雄。她的研究应该是发表在1950年的《物理评论》上。不过现在我一时找不到那篇文章了。”

赵伟(中)、冯达旋(右)在杨振宁(左)家中谈话 | 图片来源:冯达旋

冯达旋听后十分惊叹。他曾读过杨振宁先生撰写的个人研究和发现的总结,印象中杨先生似乎从未特别提到过量子纠缠的问题。然而,时隔半个多世纪,杨先生仍然清楚地记得这个实验,这足以证明他作为一位伟大的物理学家,即使当时已年逾九旬,依然未曾放弃对任何一个物理基础理论的关注,这让冯达旋由衷地感到敬佩。

拜访结束后,冯达旋和徐湛分别尝试设法寻找杨先生提到的那篇论文。然而,经过一番努力仍一无所获,最终只能遗憾作罢。

契机:2022年美国华盛顿纪念吴健雄诞辰国际学术会议

时间来到2022年初,这年是南京大学建校120周年。我觉得应该为校庆做些纪念活动,于是打电话征询达冯达旋的建议。冯达旋立刻回答:“你们的校友吴健雄就是一个很好的主题。”于是电话里,我们敲定以“纪念吴健雄诞辰110周年暨南京大学建校120周年”为主题,举办一场国际学术讨论会。

接着,我们紧锣密鼓地开始筹备。冯达旋首先联系了自己的老朋友,曾于2001年、2004年以及从2008年到2013年担任诺贝尔物理学奖评审委员会的成员,并于2013年担任其主席的世界著名理论物理学家拉斯·布林克(Lars Brink)教授。并邀请他担任组委会成员之一。同时,冯达旋委托拉斯·布林克帮助寻找杨振宁先生提到的吴健雄关于量子纠缠的文章。拉斯·布林克愉快地答应了请求。

Lars Brink教授 | 图片来源:Lars Brink

在会议前两个月,拉斯·布林克与冯达旋通电话,交流了一些会议筹备的事项,同时他告诉冯达旋他有可能无法参加当天的会议。冯达旋当时并未多想。特别是后来,在会议前两周,拉斯·布林克又表示可以参会,并提前送来了他的演讲幻灯片(PPT)。

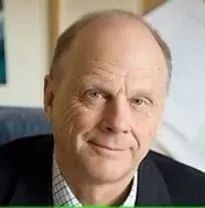

收到拉斯·布林克发来的演讲幻灯片(PPT),冯达旋看过后激动地给我打电话说:“ 拉斯非常了不起!这是一个有里程碑意义的发现” ,并马上建议我将拉斯·布林克教授的发言调整为第一位。冯达旋认为拉斯·布林克(Lars Brink)教授作为一位杰出的理论物理学家,能够深入理解吴健雄及其学生沙克诺夫(Irving Shaknov)于1950年1月1日发表在《物理评论》上的那篇题为《The Angular Correlation of Scattered Annihilation Radiation》(Wu, C.S. and Shaknov, I.(1950)Physical Review, 77, 136)的文章。虽然这篇文章只有短短两页、不到1000字,拉斯·布林克却能用不到120字的幻灯片将其清晰地解释清楚,确实了不起。

更重要的是,凭借他多年担任诺贝尔奖评审委员所积累的专业“嗅觉”, 拉斯·布林克教授判断这是一个具备“诺贝尔奖高度”的突破性实验。正是这一权威评价,为后续宣传吴健雄在量子纠缠领域的重要成就奠定了坚实基础。

权威:拉斯·布林克的幻灯片和2022年诺贝尔物理奖

2022年9月24日,美国首都华盛顿的美国国家邮政总局会议大厅。美国物理学会和中国物理学会联合主办、全美南京大学校友会承办的“纪念吴健雄诞辰110周年国际学术论坛”的大会如期进行,拉斯·布林克教授面对几十万来自世界各地的科学家、物理爱好者、中学生做了题为“珍珠盒里两块宝石”的演讲,揭示了鲜为人知但具有诺贝尔奖高度的实验成果:1949年,吴健雄与其学生沙克诺夫通过实验在人类历史上首次发现了量子纠缠现象。布林克教授同时郑重评价此事“发现太早”,具有“诺贝尔奖高度”(见下图)。至此,吴健雄在量子领域所作的卓越贡献开始逐渐被世人关注。

Lars Brink教授报告PPT | 图片来源:Lars Brink

这次纪念大会取得了圆满成功。下图展示的是经过美国邮政总局批准,我们设计并制作的以整版吴健雄纪念邮票为主题,结合吴健雄生平、美国邮政总局对吴健雄的评价以及经美国和中国物理学会授权使用的标志制作的大会纪念品。

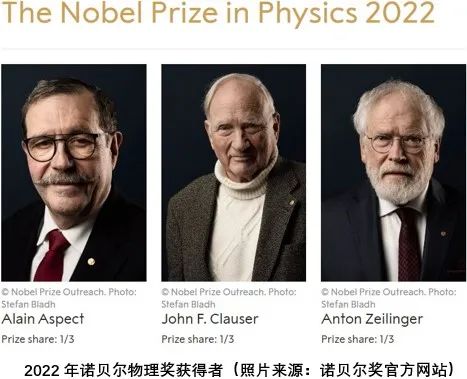

2022年9月24日,拉斯·布林克教授的话音刚落,仅仅一个多星期后的2022年10月4日,诺贝尔委员会将2022年诺贝尔物理学奖授予了来自法国、美国和奥地利的科学家,以表彰他们在量子纠缠实验方面的成就。

此时此刻,我们才真正理解拉斯·布林克教授那六个英文单词——“Discovered Too Early!”(发现太早)和“Nobel Prize Height”(诺贝尔奖高度)的深刻含义。

我们更加钦佩拉斯·布林克教授的学识与远见,同时也让我们充满信心,深感有责任、有义务去广泛宣扬吴健雄在量子科学领域被遗忘的卓越贡献。

意外:拉斯·布林克因病去世

2022年10月29日,在我们成功举办会议的一个月后,我们震惊而悲痛地得知,尊敬的拉斯·布林克教授因病去世。直到这时我们才了解到,会议期间,拉斯·布林克已是癌症晚期。为了不影响会议,他一直隐瞒病情,抱病参会,燃尽了生命中最后一滴蜡烛,用这束微光,照亮了吴健雄在量子科学领域被遗忘的卓越贡献。这一举动令人动容,令人唏嘘。

动机:史诗级电影《奥本海默》全球热映

同样在2023年,史诗级电影《奥本海默》在全球热映。这部影片的历史背景与吴健雄的科学贡献存在着极为重要的关联。我们希望借助这部电影的影响力,让吴健雄在量子科学领域的卓越贡献走入大众视野,唤起世人对这位科学巨匠被遗忘贡献的关注。同时,我们也希望借此机会,激发和提升全球华人的自信心。为此,我们撰写了一篇关于影片的观后感发给媒体,但没得到回应。

这样一位足以鼓舞全球华人的杰出女性科学家,让杨振宁先生在近百岁高龄之际依然铭记她的卓越贡献;欧洲核子研究组织(CERN)总干事一向不参与其他国家和科学家的纪念或表彰活动,但为了吴健雄破例参加我们筹委会。几任美国物理学会会长,以及众多世界著名的科学家,以及我们耳熟能详的华人科学家钱煦、王贻芳、鲍哲南、颜宁、张翔、胡玲、高海燕等不拿分文,甚至有的科学家自费前来出席会议。普林斯顿大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、南京大学等著名高校的校长们,亦在百忙之中拨冗参会,或录视频鼎力支持活动。尤其令人动容的是,拉斯·布林克教授在生命的最后时刻依然不遗余力地奔走呼吁,致力于让吴健雄先生开创性实验的重大意义得到更广泛的认可。

吴健雄先生的卓越成就,以及上述科学家们对她贡献的高度认可,让我们深感责任重大。如果我们不能让更多人了解并关注她的事迹,那不仅是对吴健雄先生的辜负,对杨振宁先生的辜负,对拉斯·布林克教授的辜负,更是对历史的辜负。

为此,冯达旋请来与他曾经合作过、并精通量子物理与量子计算的甘骏晖详细阅读了这篇观后感文章。甘骏晖表示,如果在文章中补充物理学专业描述吴健雄所做出的科学贡献,这篇文章还是有机会在美国的专业杂志上发表的。于是,甘骏晖着手开始了英文版文章的撰写工作。

收获:文章意外登上封面

2024年年初,我们将完成的英文初稿投递给了《今日物理》期刊。坦白说,当时我们并没有十足的把握和信心。4月的一天,我们突然收到了《今日物理》编辑部的通知,稿件被初步选中,但尚未最终确定,仍需进一步筛选。直到6月,我们接到最终入选的消息,这才让我们悬着的心安稳下来。随后,我们与编辑部进行了视频会议,讨论修改稿件的细节。9月,我们向编辑询问出版时间,得到的答复是大约在11月份左右。

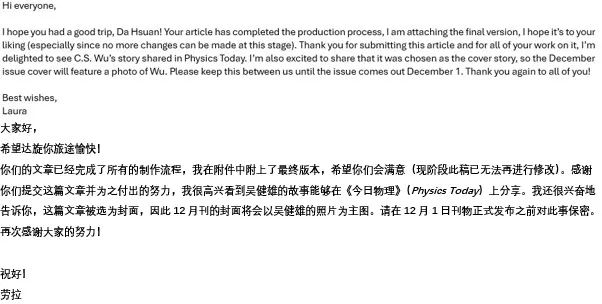

11月5日,我们收到了负责我们稿件的劳拉女士发来的邮件,让我们惊喜又意外——我们的文章竟然登上了《今日物理》的封面!这一消息让我们无比兴奋,倍感荣幸。

下图为劳拉女士给我们三人发的邮件的原件和翻译件:

于是,我们立刻着手起草了针对英文稿件即将发布的中文宣传稿,希望将这一喜讯分享给所有海内外的华人。在12月1日正式公布前,我将写好的宣传稿件发送给许多中文新闻媒体,但直到11月30日,在没有收到任何中文媒体回复的情况下,我立刻联系了南京大学谈哲敏校长,请他在南京大学的宣传刊物上刊发;随后,我又联系了太仓侨联的顾主席,请他协助在太仓的刊物上刊登。至此, 这一消息开始逐渐被人们关注。

这篇封面文章发布后,我们深感荣幸地陆续收到上海交通大学李政道研究所、世界著名数学家丘成桐教授以及中国科学院高能物理研究所的来信,表达了希望合作翻译全文并进行转载的意愿。我们希望尽我们最大的努力来推动这个翻译转载早日完成。

《今日物理》2024年12月1日期刊封面

特别值得注意的是,《今日物理》封面编者按将验证量子纠缠和宇称不守恒这两个伟大的实验并列,并且首次将量子纠缠放在了首位,这具有重大意义!

我们再次衷心感谢《今日物理》秉持科学精神,将吴健雄先生被埋没的量子纠缠实验呈现于世人眼前,并重温了她对人类进步与文明所做出的卓越贡献。特别感谢当时年逾九旬高龄的杨振宁先生,在他光辉璀璨的物理生涯中,为我们指明了挖掘吴健雄开创性实验价值的方向;向已故的拉斯·布林克教授致以崇高的敬意,我们相信他在天堂也会感受到这份荣誉与欣慰。同时,我们要感谢所有参与2022年纪念吴健雄诞辰110周年国际学术论坛的组织和个人,没有你们的支持和关注,就没有今天这个故事的延续。最后,我们也向所有关注吴健雄先生故事的读者,表达我们最诚挚的感谢!

强大的自信根植于深厚的科学基础之上。我们希望能够为营造富有科学营养的土壤和环境尽一份绵薄之力,让更多人关注科学、热爱科学,像吴健雄先生那样,投身科学事业,为人类的进步与文明贡献自己的一份力量。

回望整个过程,我们深刻感受到,任何一个环节的缺失,都可能导致吴健雄的历史贡献被湮没在浩瀚的时光中。

若如果没有在杨振宁家中的那次会谈,就不会有我们这篇文章的起源。

若没有南京大学120周年校庆这一契机,我们也不会想到筹备纪念吴健雄诞辰110周年的国际学术会议。

若没有纪念吴健雄诞辰110周年的国际学术会议的想法,冯达旋就不会去联系拉斯·布林克教授。甚至如果这个会议晚开一个月,一切的可能也许都将化为泡影。

若没有拉斯·布林克教授发现这篇文章,权威性地解释吴健雄这一突破性实验,我们就不可能深刻理解吴健雄在量子科学领域的重大成就。

没有奥本海默电影的热映,我们就不会去写题目为“二次世界大战美国曼哈顿工程暨原子弹研制中唯一的中国籍科学家——吴健雄“的文章。这篇文章是成为后来封面文章的母本参照物。

若没有这篇关于“二次世界大战美国曼哈顿工程暨原子弹研制中唯一的中国籍科学家——吴健雄”文章的不被关注,我们或许不会考虑撰写这篇封面文章。

若没有南京大学校长谈哲敏和太仓侨联顾主席的大胆果断转发这篇文章,我们可能需要花费更多时间来推广。

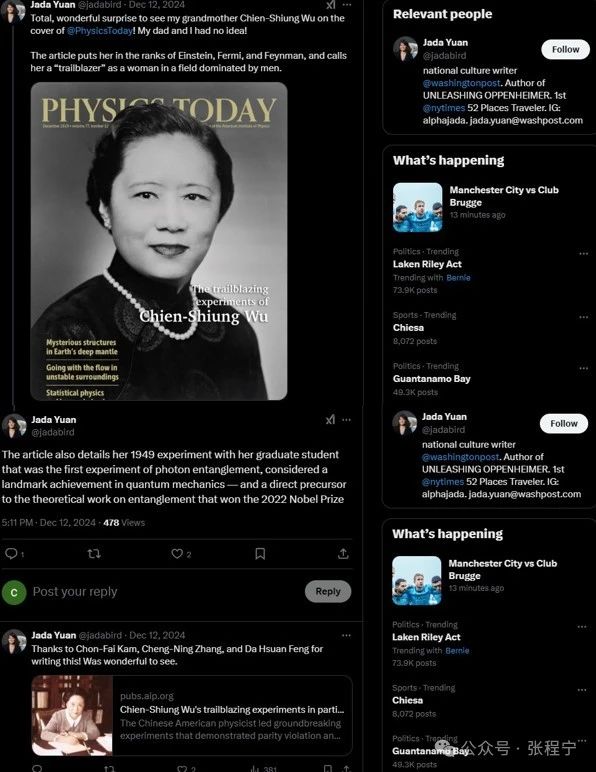

尾声:吴健雄孙女对我们的文章发表评论

2025年1月29日下午3点多(美国时间的中国新年大年初一),我在回办公室的路上时接到冯达旋的电话,他让我查看吴健雄孙女Jada Yuan(注:吴健雄唯一的孙辈)发布的一些信息。回到办公室后,我打开电脑,看到《今日物理》编辑劳拉女士转给冯校长的一些截屏图片,内容是关于Jada Yuan在X平台上对《今日物理》2024年12月期刊封面以其祖母吴健雄为封面人物的文章发表的评论。

Jada Yuan写道:“太惊喜了!看到我的祖母吴健雄登上Physics Today封面,完全出乎意料!我父亲和我对此毫不知情。文章中将她与爱因斯坦、费米和费曼并列,并称她为在男性主导的领域中的‘开拓者’。”

Jada Yuan接着又写道:“文章还详细介绍了她与研究生于1949年进行的实验,这是首次进行量子纠缠实验,被视为量子力学的里程碑式成就,并直接推动了纠缠理论的研究在2022年获得诺贝尔奖。”

最后,她表示:“看到这篇报道真的很令人激动。感谢甘骏晖、张程宁和冯达旋撰写这篇文章!”

其实在收到吴健雄孙女的评论之前,我们已经收到了来自世界各国科学界的专家和学者对这篇文章的极为正面的反馈。

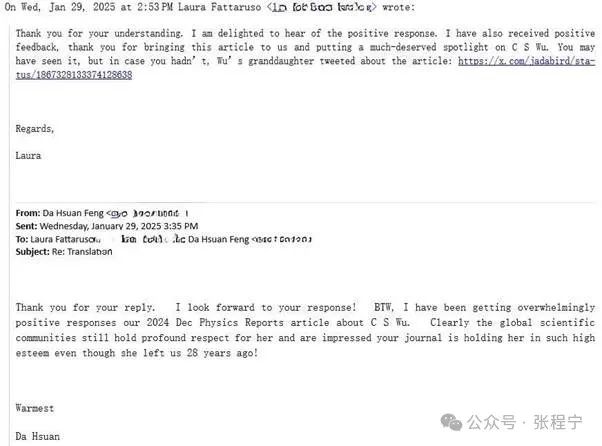

《今日物理》编辑劳拉女士和冯达旋在中国大年初一转发吴健雄孙女评论的邮件中,也提到了这篇文章发表后的反响。

冯达旋在写给劳拉女士的邮件中写到:“我收到了关于我们2024年12月刊登的吴健雄相关文章的极为积极的反馈。显然,全球科学界依然对她怀有深深的敬意,并对贵刊在她离世28年后仍给予如此高度评价她而感到十分钦佩!”

劳拉回复道: “感谢您的理解。听到这些积极的反馈让我感到非常高兴。我也收到了许多正面的评价,感谢您为我们送来这篇文章,并让吴健雄博士获得应有的关注。您或许已经看到吴健雄的孙女在推特(X平台)上提到了这篇文章。”

我们非常欣慰这篇文章发表一个多月以来,来自吴健雄的家人和世界各地科学界的正面反应, 让我们看到吴健雄的科学贡献, 特别是被埋没许久的诺贝尔奖级的开拓性实验受到广泛的关注和推崇。

2025年5月,将迎来吴健雄先生的113岁冥诞。为缅怀这位伟大的科学大师,并激励更多年轻一代追随吴健雄的科学道路,传承她的科学精神,我们三位作者决定自购113本杂志,并签名赠送给国内113所中学,以此向未来的年轻一代传递吴健雄科学大师的的期盼。

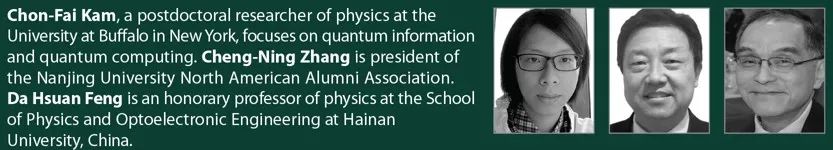

2024年12月1日《今日物理》封面文章三位作者 | 来源:《今日物理》期刊

甘骏晖

纽约州立大学布法罗分校物理学博士后研究员,

专注于量子信息与量子计算领域。

张程宁

全美南京大学校友会会长

冯达旋

中国海南大学物理与光电工程学院的物理学名誉教授

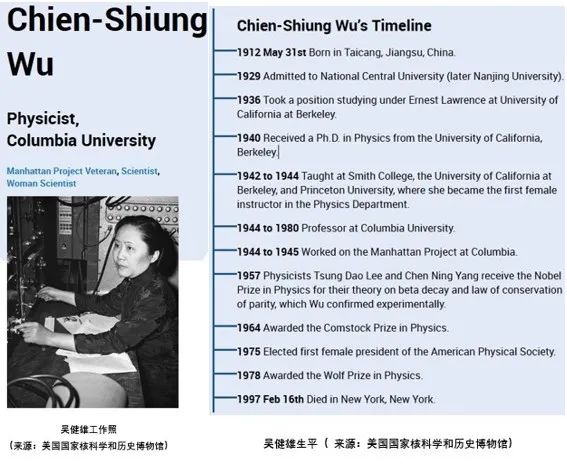

最后让我们追溯吴健雄的传奇人生轨迹,再次向这位华人之光致以崇高的敬意!

1912出生于中国江苏省太仓

1929被中央大学录取(后改名南京大学)

1936年在加利福尼亚大学伯克利分校师从欧内斯特·劳伦斯从事研究工作

1940年在加利福尼亚大学伯克利分校获得物理学博士学位

1942年至1944年,她先后在史密斯学院、加利福尼亚大学伯克利分校和普林斯顿大学任教,并成为普林斯顿大学物理系首位女性讲师

1944年至1980年,任教于哥伦比亚大学

1949年首次测试宏观纠缠 (拉斯·布林克揭示吴健雄在量子纠缠贡献的表述, 我们将建议美国国家核科学和历史博物馆加上这个历史贡献,让吴健雄生平更加完整)

1957年,她提供了弱核力中不守偶性的理论实验验证,该理论由李政道和杨振宁提出,并且他们在同年获得了诺贝尔物理学奖

1964年,获得康斯托克物理学奖

1975年,当选为美国物理学会首位女性会长

1978年,获得沃尔夫物理学奖

1997年2月16日,逝世于纽约

(根据美国国家核科学和历史博物馆官方网页吴健雄生平的中文翻译)

致谢:感谢前美国国家科学基金会理论物理主任、原达拉斯德州大学副校长冯达旋提供邮件资料和提出宝贵修改意见。感谢南京大学信息物理系校友朱为勇收集图片资料。

2024年12月10日写于美国德克萨斯州达拉斯市,2025年1月30日补记