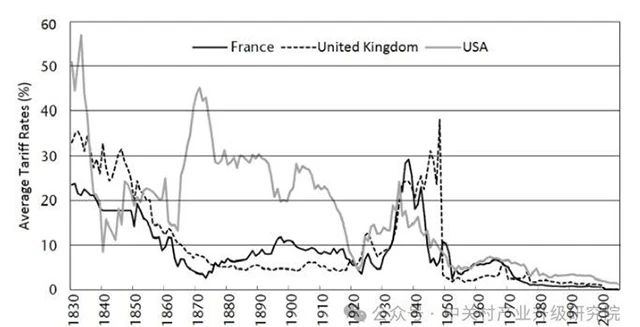

对比美国“大萧条”与日本“大衰退”的国际国内环境,以及危机应对措施,可以从中吸取许多宝贵经验和惨痛教训。尤其是当今世界,迫切需要“尽全力防止国际社会重走‘大萧条到二战’的老路”。

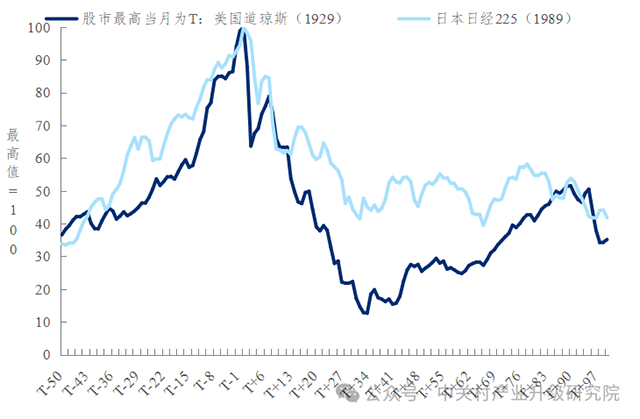

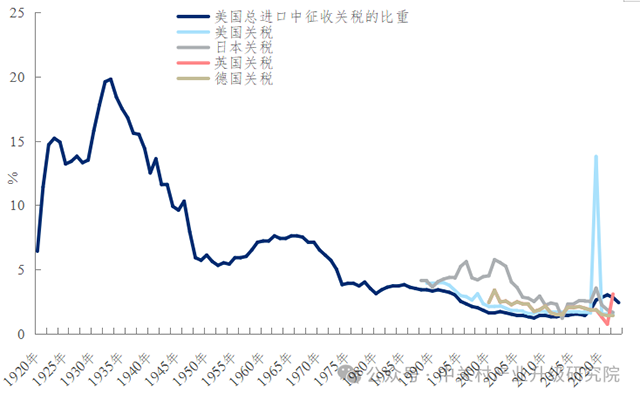

特朗普二次上台以后,已经向中国、欧盟、加拿大、墨西哥等多国发出提高关税的威胁,一些国家(如加拿大等国)也已经做出“以牙还牙”的强硬姿态,“关税大战”一触即发。这不禁让人想起,百年前的那场由美国发动的关税战、贸易战、补贴战直接推动“大萧条”的形成以及其后的“二战”悲剧。

本文通过对比美国“大萧条”以及日本“大衰退”的前因后果发现,避免国际社会重蹈“大萧条”到“二战”的覆辙,不仅是当务之急,而且也存在着可能性,关键在于各国民众和国际社会如何做出努力。

一、危机发展过程比较:大萧条VS长衰退

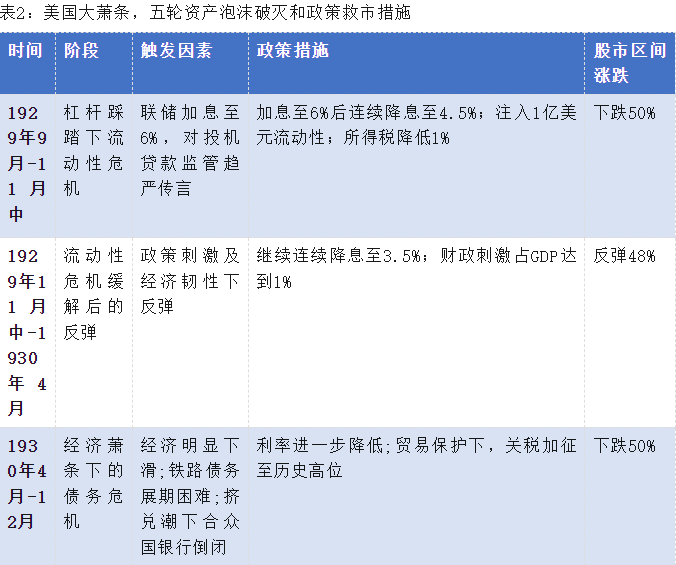

所谓美国“大萧条”(The Great Depression),特指1929年华尔街股市崩盘之后长达十年之久的经济深度萧条。

所谓日本“大衰退”(Lost Decade),特指1990年“平成泡沫”破裂之后日本的长达二十年、甚至是三十年的经济衰退,通常被日本人称之为“失去的三十年”。

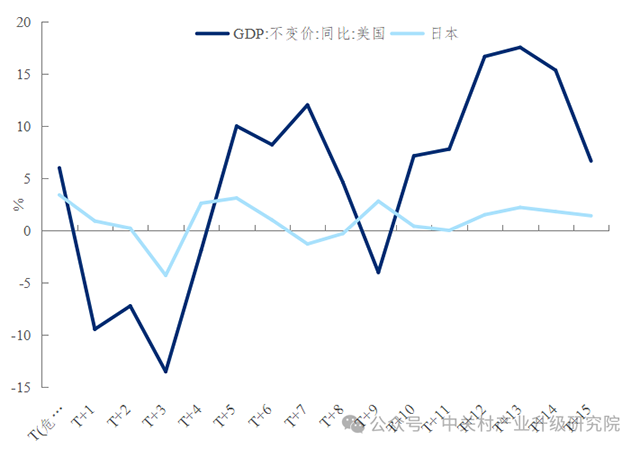

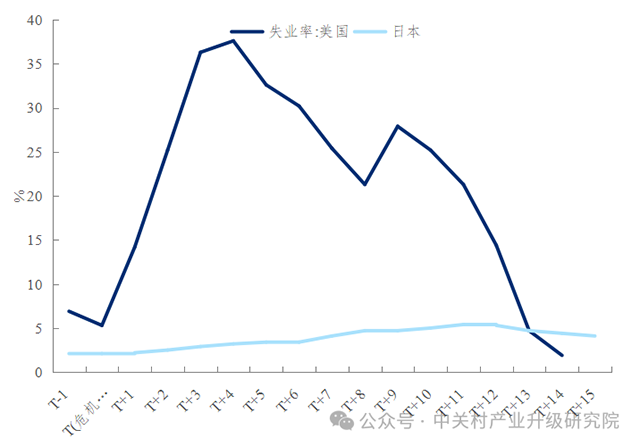

就危机持续的时间而言,日本“大衰退”要比美国“大萧条”更加持久;但就危机的影响力度和危害程度而言,美国“大萧条”要比日本“大衰退”严重的多。

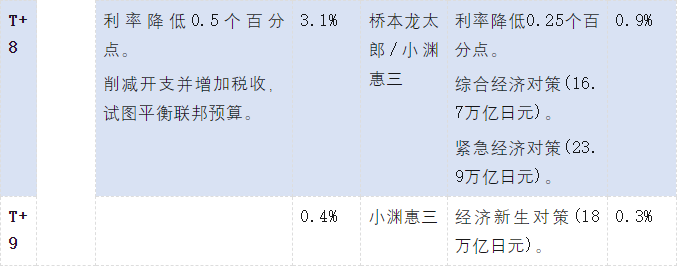

以1929年华尔街股市暴跌为起点,美国的金融、经济乃至社会都出现了剧烈震荡,GDP的年平均下跌幅度大约为6.5%。当美国经济下跌到最低点时,“以美元计算的国民收入减少了一半,总产量下降了三分之一,失业人数一度上升到劳动力总人数的四分之一”。并且,美国“大萧条”还将全世界都拖下了水,英国、法国、德国等主要国家也相继出现了严重的经济衰退。

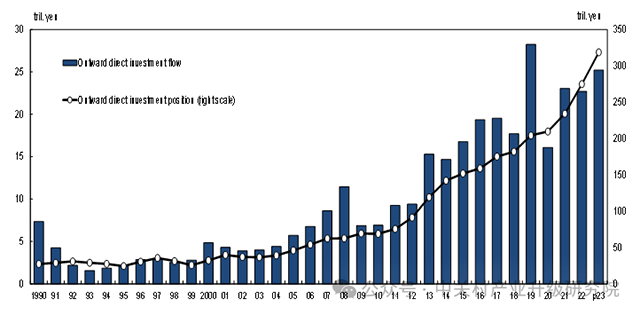

与之相对照,1990年后的30年间,日本经济共出现过8次一般性“衰退”,GDP的年平均下跌幅度约为-1.9%。然而,日本以GNP计算的经济总量实际上还“稳中有升”,以美元计算的国民收入增长了一半,总产量增长了四分之一。尤其是,海外投资快速增长,海外资产稳步增值。并且,日本始终没有出现大面积的失业潮,官方失业率基本保持在3%-5%之间。因此,将日本此次“大衰退”称之为“长衰退”可能更加准确。

美国大萧条经济下跌幅度较大

美国大萧条时通缩更严重

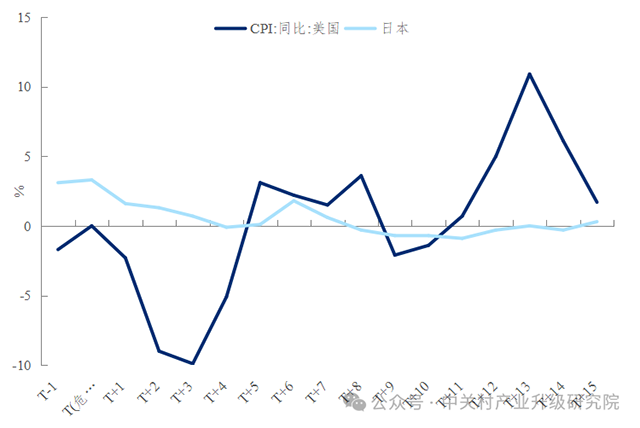

美国大萧条时股市下跌幅度更大

二、 国际经济环境: 逆全球化VS全球化

导致两次大危机烈度不同的一个重要原因,是美日两国当时所处的国际环境截然相反。

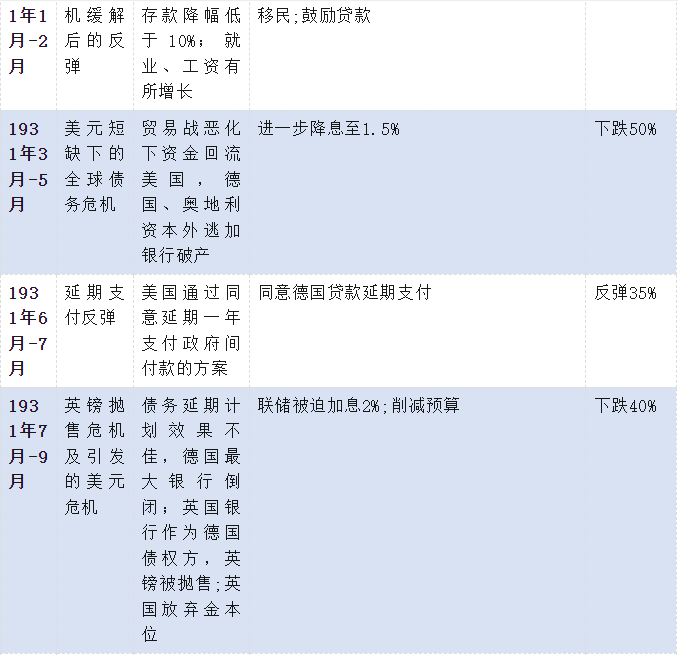

美国“大萧条”期间,此前的全球化趋势已经发生大逆转,主要国家之间展开了惨烈的“贸易战”、“关税战”和“补贴战”。当时,许多美国民众认为,美国农产品暴跌、企业破产、员工失业等经济衰退期的负面现象“都是外国人惹的祸”,于是,强烈抵制外国资本、抵制外国商品。起初,时任总统胡佛向国会提出,对农产品征收“有限”关税。然而,各个利益团体都抓住了这一提案,来自工业领域的游说团体纷纷要求对自己所在行业施行进口限制。这使得,最初仅以保护农业为目的的法案,最终演变为要对机器、纺织品等在内的两万多种商品进行全面保护的法案,其所提出的加征关税幅度也几乎达到了美国历史上的最高水平,即关税的平均水平由40%提高至47%,其中农业关税平均提高了11.57个百分点,工业关税则提高了5.48个百分点。1930年,这个史无前例的法案,得到美国国会的一致通过,并以其推动法案设立的两个国会议员---参议员斯姆特、众议员霍利命名,定为《斯姆特-霍利关税法》。此后,即便全美各地共有1028名经济学家联合签署请愿书,亨利福特等商界领袖也表达了强烈的反对意见,但是胡佛总统在巨大的政治压力下、在民粹情绪的裹挟下,还是于当年6月签署了这项引发关税战、贸易战、补贴战的恶法。

该法案引发的负面效应很快便显现出来:该法案一经发布,短短两年内,便有二十多个国家采取了非常激烈的报复性关税。意大利和西班牙纷纷上调美国汽车的进口关税近150%;加拿大更是通过了紧急关税法案,对几乎所有重要产业的商品增加关税近50%;英国则仗着自己庞大的殖民帝国版图,召开了“渥太华会议”,要求优先发展英联邦内部贸易,挤压其他外来商品(包括美国商品)的市场。之后数年,美国与欧洲的贸易量锐减三分之二,整体的出口总额一度收缩了79.4%。曾力挺关税法案的农民群体反而受害最深,美国的农产品出口下跌了三分之二。

在打“关税战”的同时,为了缓解农民的压力,胡佛总统一次次地尝试填补失去的海外需求。胡佛始终没有向海外认错、没有调降关税税率,而是掀起了“补贴战”来弥补农民的损失。首先,胡佛政府设立了联邦农业委员会,召集农业组织、土地银行向小麦合作社发放贷款1亿美元,试图让农民保留小麦库存,“阻止小麦投入市场并维持小麦价格”。之后,贷款未能阻止小麦价格的下跌时,联邦农业委员会下属的中央谷物公司开始用财政资金直接购进小麦。但这种做法实际上诱导了农民扩大生产,反而加剧了农产品的“产能过剩”。其结果是,财政资金根本买不完市场上的小麦、无法实现托底价格的效果,联邦农业委员会被迫宣布放弃收购小麦,一时间小麦价格再次崩盘。

从危机应对的角度来看,《斯姆特-霍利关税法》不仅没有缓解美国的经济危机,反而无论是从深度上还是从广度上,都进一步加剧了此次经济危机,并最终酿成了波及世界主要国家的“大萧条”,甚至成为“二战”的远因。

2010年,美英法国平均关税

1830-2010年,美英法国平均关税

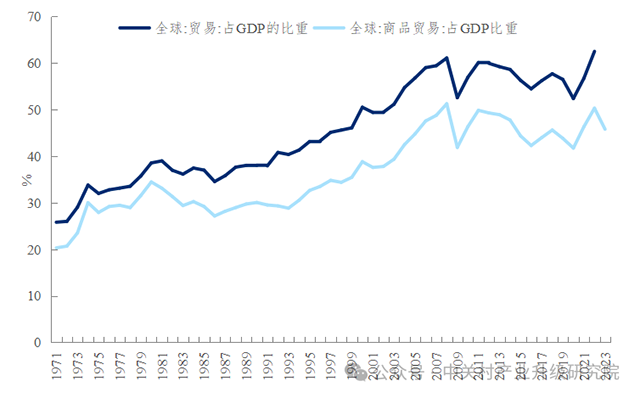

再看日本在“大衰退”期间的国际环境,由于搭上了中美关系缓和、中国加入WTO、以及新一轮全球化全面提速的“顺风车”,不仅日本多数企业侥幸渡过了漫长的衰退期,而且还使日本得以在海外“再造了一个日本”。

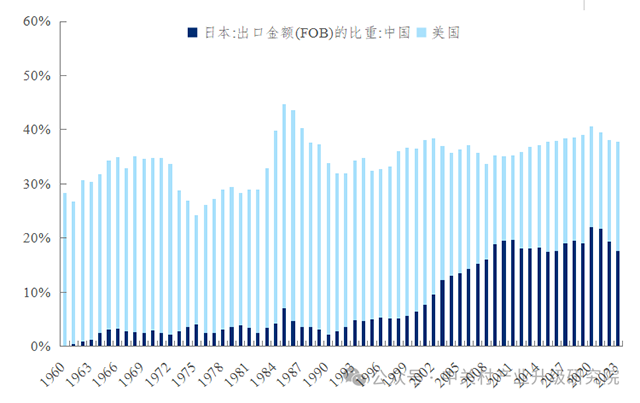

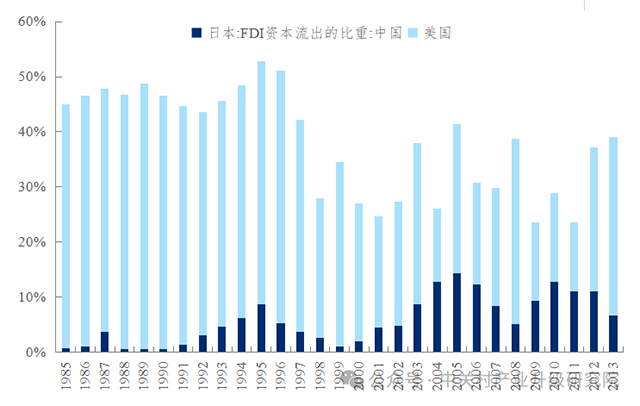

进入21世纪以后,中美关系从“动荡期”转入了“稳定期”,尤其是2001年中国加入WTO以后,新一轮全球化全面提速,全球贸易总额占GDP的比重快速提高了11.7个百分点(2001年至2008年)。这期间,日本的商品出口快速增长,并且大多出口到了中国和美国(比重达35%左右)。与此同时,日本企业纷纷出海,而日本企业的海外投资也大多流向了中国和美国(比重在25%—50%之间)。

此外,在WTO的国际规则下,为了顺应全球化大趋势,日本政府逐步弱化产业政策,愈加重视竞争政策(八田达夫,2017),主动大幅缩减政府对产业的补贴,并将补贴转而聚焦于中小企业、前沿技术等领域。

日本大衰退时期国际贸易占GDP的比重快速上升

日本出口主要对象是中美

日本每年对外直接投资和余额

日本投资主要对象是中美

三、 国内制度环境:三大安全网比较

导致两次大危机剧烈程度不同的国内原因是,美日两国的三大“安全网”(经济安全网、金融安全网和社会安全网)建设存在巨大差异。

(一) 经济安全网

美国“大萧条”之初,由于未能突破传统经济理论的“不干预主义”束缚,导致胡佛总统没有能够及时采取有力的宏观刺激政策。

一方面,美联储固守“金本位”思想,导致货币政策无法及时发挥调节作用。1816年后,享受了工业革命红利的欧美国家纷纷采用金本位制,都把黄金视为西方文化的象征、强国的标志,故而极力维护金本位制(威廉·曼彻斯特,1978)。因此,在“大萧条”初期,美联储的首要任务是维持金本位制,稳定美元兑黄金的汇率。也就是说,美国经济越差、美元的价值越低、美联储反而越要收紧流动性以支撑美元价格。这一度引起了美联储内部的激烈争锋(方钦,2019)---纽约联储(美联储排名第一的分行)一度尝试通过美元贬值来释放流动性(购买国外票据、阻止黄金流入),但遭到了美联储总部的强烈抵制(William Greider,2013)。最终,美联储没能坚持宽松的货币政策,反而在1931年末将政策利率提高了2个百分点,使刚有起色的美国经济再次掉头向下。

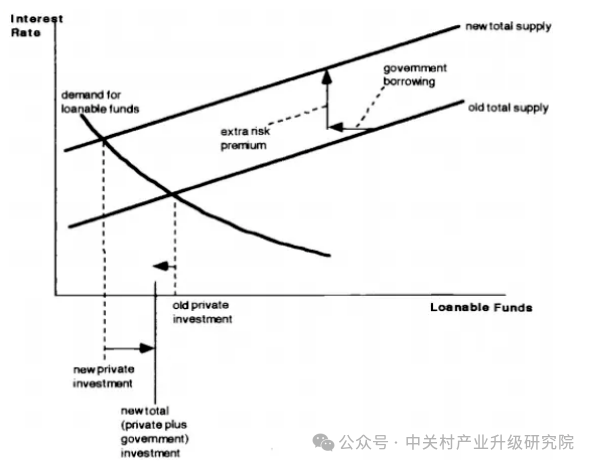

另一方面,总统胡佛和财政部长梅隆固守“财政平衡”思想,导致财政政策无法及时发挥刺激作用。在金本位体制下,积极的财政政策会挤出私人部门可用的信用供给,无法切实提振经济的就业(李奇霖,2020)。所以在“大萧条”初期,总统胡佛批准的财政支出规模一直比较克制,国债总额大体维持在5亿美元左右。

金本位制下,财政支出的增加会对私人部门产生较强的挤出效应

总体看来,胡佛总统的经济思想一直处于犹豫纠结状态,在无法打破古典经济学放任自流的框架下,不得不寄希望于禁止移民、提高关税等“旁门左道”来控制经济下行。其后果就是,美国经济衰退不断地持续恶化,在“通缩-债务螺旋”中越陷越深。

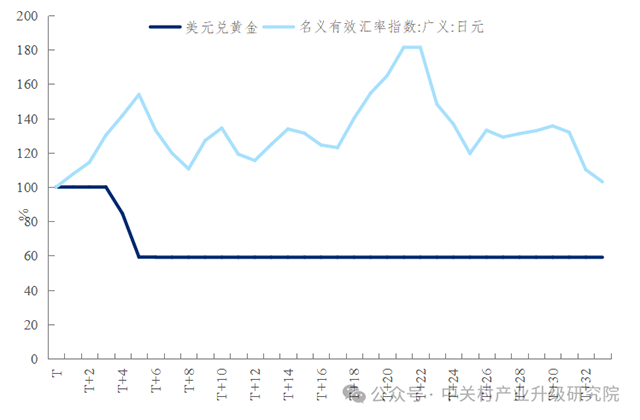

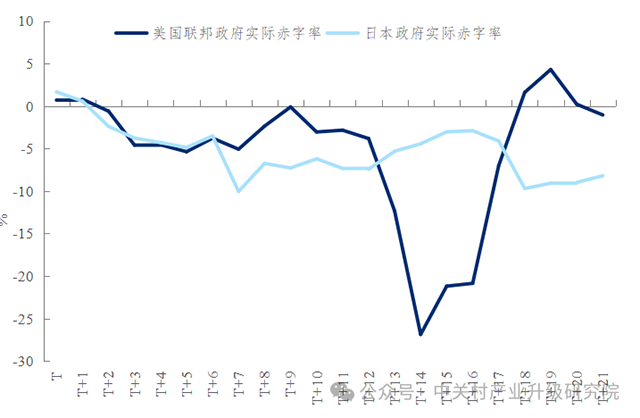

直到1933年罗斯福上台以后,才开始打破传统经济学的思想禁锢。在货币政策方面,美联储宣布改“金本位”为“金汇兑本位”,将美元兑黄金的水平从20.67美元/盎司一次性贬值到35美元/盎司。在财政政策方面,罗斯福打破了国债发行限制,并使财政赤字占GDP的比重在1933-1936年间上升至5%左右,扩张性财政资金源源不断地投入到社会保障和基本建设。二战开始后,因战争需求源源不断,财政扩张政策更是一发不可收拾。并且此时美国的生育率较高,吸纳的移民人口较多,有充足的劳动力和基建需求,使得用于基建的财政投入能够很快转化为“有效投资”。

值得一提的是,正因为有“罗斯福新政”的刺激效果作为实践经验支撑,凯恩斯主义才逐渐取代了传统经济学,成为战后初期现代经济学的主要流派,并一度形成所谓“凯恩斯共识”。

美国汇率曾一次性贬值(T=危机发生年)

美国二战时期大量加码赤字(T=危机发生年)

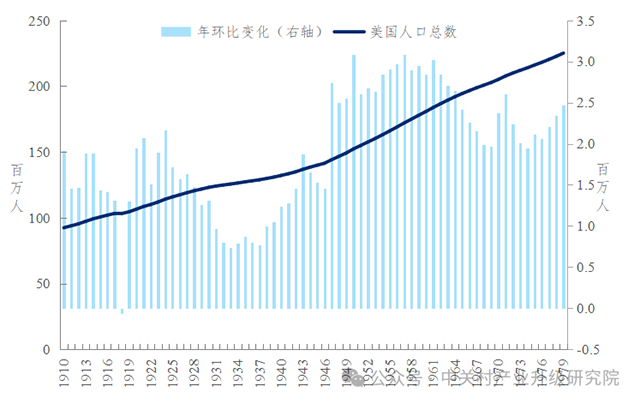

美国大萧条时期人口增速放缓

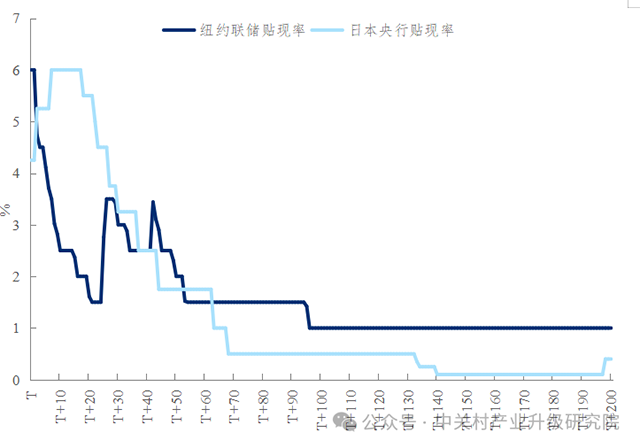

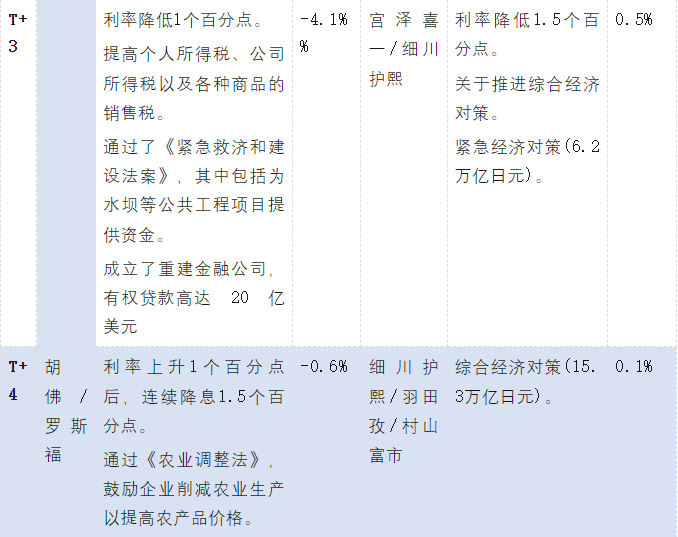

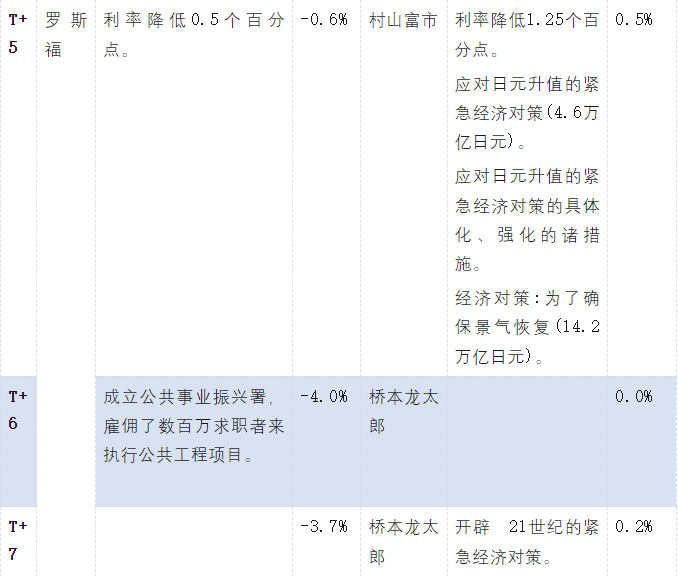

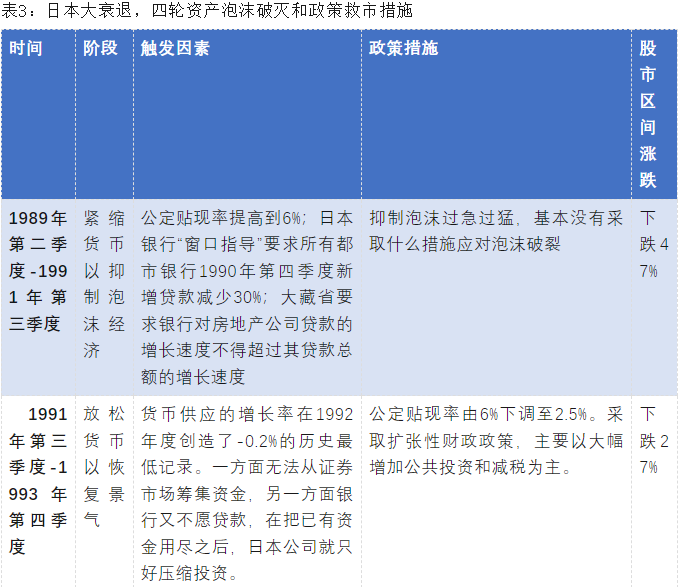

再看日本“大衰退”之初,日本政府认为是一般的周期性衰退,于是便习惯性地采取凯恩斯主义的宏观刺激政策。在货币政策方面,政策利率从1991年的6%经过9次连续降息,下调至1998年的0.25%(前5年里有4年降息幅度超过1.25 个百分点)。在财政政策方面,日本政府在1990年代至少发动过三轮大规模财政投资计划,分别是在1992-1994连续追加共39万亿日元的财政资金,在1995年又加推了17万亿的财政刺激方案,在1998年又推出了16.65万亿日元的“一揽子刺激计划”,包括增加各类公共工程开支7.7万亿日元、增加其他各种政府开支4.35万亿日元。

但是,过于频繁的宏观刺激政策非但没有把日本经济尽快拖出衰退泥潭,反而抑制了市场机制的自我调节机能,大危机时才不得不启用的“心肺复苏机”变成常态化的“心脏起搏器”,导致日本经济对政府的刺激政策产生了过度依赖——刺激政策一出台,经济(主要是股市)就“反弹”一下;刺激政策一退出(指停止出台新的刺激政策),经济(主要是股市)就立刻又掉了下来,刺激效果不断递减。实际上,只要市场没有出清,生产过剩未能消除,经济就永远无法回到正常的持续增长轨道。

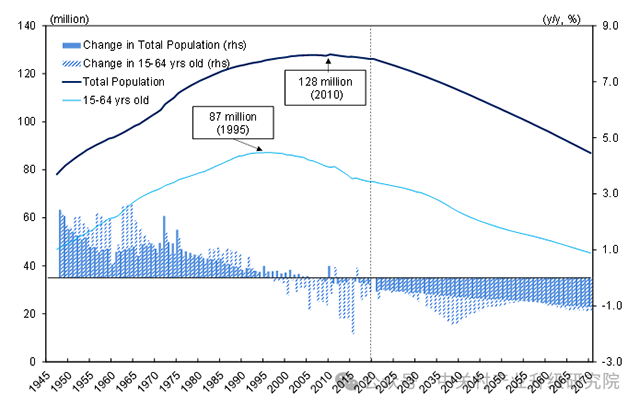

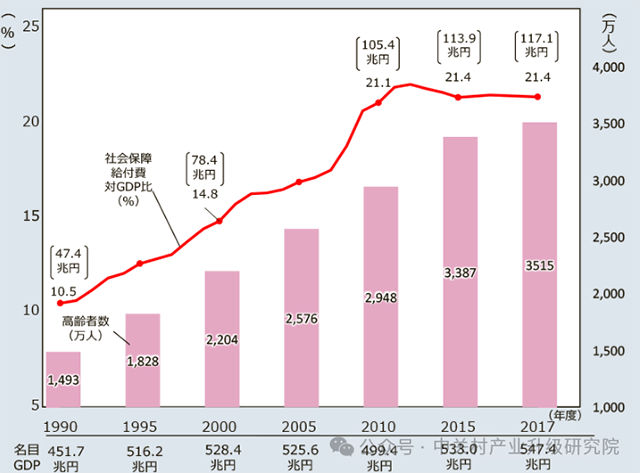

再加上,此时日本的人口“老龄化、少子化”问题已经开始显现,使得大量投向“边缘”地区的基建投资注定无法收回建设成本,更何况基础设施的维护保养实际上也是一笔巨额“隐性负债”。

此外,伴随着人口老龄化,财政资金的投向不得不优先考虑惠及老年人(老年人口占比高、政治影响力较强),而关乎未来增长的投资支出(如高等教育、基础研究等)无法得到足够的政治支持(白川方明)。这又进一步加速了“少子化”的趋势,抑制了消费的增长和经济的复苏。

宽松的货币政策并没有改善物价低迷趋势,强力的财政投资也没有收到预期回报。而频繁的宏观刺激政策结果,非但没有让日本经济尽快走出“大衰退”的泥潭,反而使得日本政府债台高筑,政府债务在主要发达国家(G7)中位居首位。

日本从危机后第3年起一路降息(T=危机发生月)

日本大衰退时人口在缩减 注:2020年后的数字基于日本人口和社会保障研究所公布的“人口预测”(中等情景)。

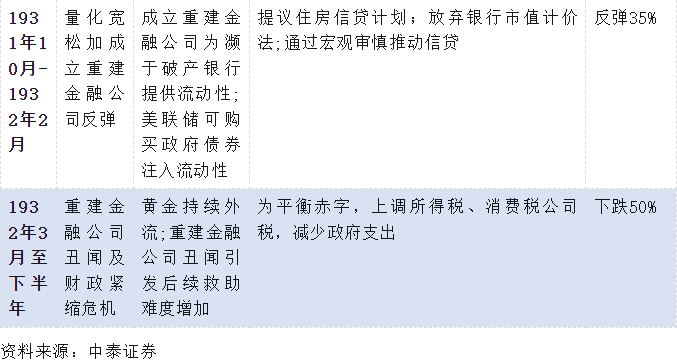

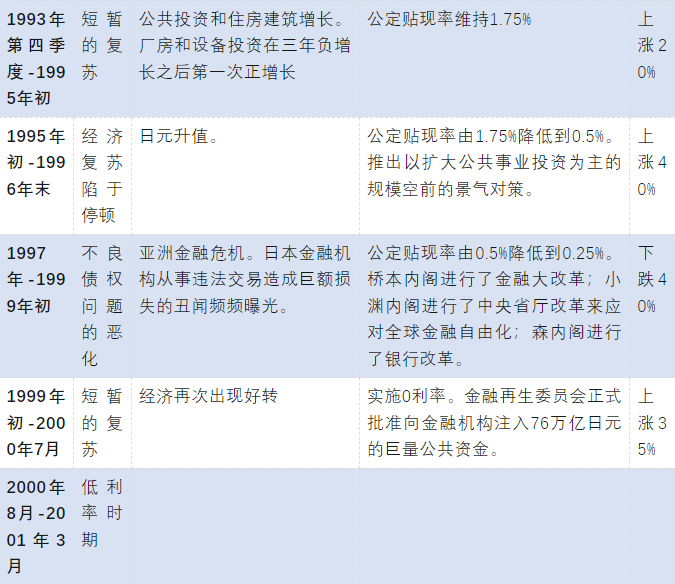

表1:两次大危机头10年的宏观政策与实施效果

资料来源:Wikipedia,(刘郁,&肖金川,2024)

(二) 金融安全网

审慎监管,存款保险以及中央银行(最后贷款人)是金融安全网的三大支柱。

1、审慎监管

从金融业务与金融监管的组合来看,要么是分业经营——分业监管;要么是混业经营——混业监管。最怕的是一边实行混业经营,另一边坚持分业监管体制不变。回顾美国2007年的次贷危机,其本质就是,次贷产品本来只是银行业产品,把它证券化以后就跨到了资本市场;又给它上了各种保险以后又跨到了保险市场。也就是说,在次贷产品层面上,已经把银行、证券、保险三个市场都打通了,但是美国依然实行的是分业监管体制不变,因此必然会出现监管漏洞和系统性风险。

回溯到“大萧条”时期,美国实际上实行的是“混业经营,混业监管”,于是就出现了用银行贷款炒股、炒房地产的现象,助长了股市泡沫和房地产泡沫,并最终酿成1929年的股市暴跌以及其后的房地产泡沫破裂和金融危机。痛定思痛,美国人在总结“大萧条”的教训时得出结论,将混业经营视为金融危机的罪魁祸首。当时,以国会议员格拉斯和斯蒂格尔为代表的主流观点认为,金融业综合经营使得很多短期资金盲目追逐高风险的证券投资业务,导致了信用风险的蔓延失控。于是,罗斯福上台后,立即批准了《银行法》(又名《格拉斯—斯蒂格尔法案》),明确限制银行业与证券业的跨业经营,规定禁止商业银行关联企业主要从事证券发行、上市和承销等业务。此外,美国还相继在1933年通过了《证券法》、1934年通过了《证券交易法》,正式成立了证监会(SEC),确立了信息披露制度,强制上市公司充分披露财务信息,逐步恢复公众对上市公司的信任。从此开始了“分业经营、分业监管”的金融体制时代。

直到1970年代,美国银行业进入放松时代,开始突破混业经营的限制。商业银行和银行控股公司开始从事证券经纪业务,银行控股公司可以通过子公司包销地方债券、商业票据和抵押证券,银行业证券业务收入在总收入中的占比从1960年代的5%逐步提升到1996年末的25%。但是,美国依然实行的是“分业监管”体制,监管架构中的监管漏洞,忽视银行金融产品创新的潜在风险,从而酿成了2007年的“次贷危机”,这是后话。

再看日本,早在“大衰退”之前日本就开始推行金融自由化,尽管金融体制有所变动,但金融监管始终属于统一监管体制。

1996年以前,日本金融监管隶属于大藏省。大藏省不仅管理国家的财政税收,同时还负责金融监管,拥有包括银行、证券、保险三大领域的监管权。甚至对日本中央银行都享有业务指令权、监督命令权、官员任命权罢免权和具体业务监督权,还对再贴现率和货币发行量等重要业务拥有一定的决策权(丁安平,2023)。

在推行金融自由化改革的过程中,银行、证券、保险之间的市场准入逐渐放开,可以实现交叉(混业)经营。但是金融监管业务却始终由同一部门负责,起初是大藏省,亚洲金融危机爆发以后整体划归“金融监督厅”负责。后来改名为“金融厅”,并合并了大藏省金融企划局,吸纳了大藏省担负的金融制度规划设计事务职能,负责整个金融业务的相关制度设计、检查监督工作。金融的统一监管为日本金融机构有效抵御2008年全球金融危机冲击起到了“防火墙”的作用。

2、存款保险制度

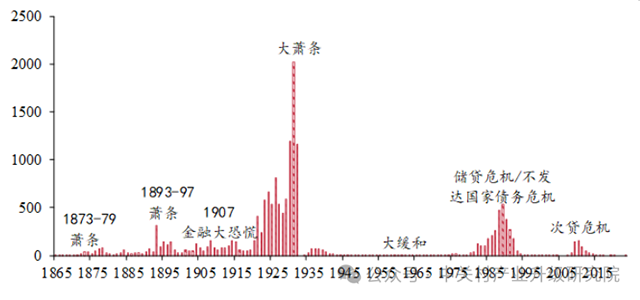

美国“大萧条”时期,银行危机此起彼伏,普通居民的银行存款常常一夜之间化为乌有,引发了社会公众对银行家们的强烈不满。

“大萧条”爆发时,美国尚未建立存款保险制度。1929-1933年期间,由于股灾和房地产泡沫破裂,再加上工业企业的销售严重下滑,美国银行业的不良资产问题不断暴露。一时间,银行挤兑风潮此起彼伏,多达9500家银行破产倒闭,社会矛盾随之不断激化。此外,由于金融体系崩溃,美国出现了严重的通货紧缩螺旋(白川方明)。

为此,罗斯福上台以后,借鉴中国清朝时期“广州十三行”所采取的互保经验,创设了世界上第一家现代版存款保险机构---联邦存款保险公司(FDIC),为广大储户的银行存款提供保险,从而迅速遏制了银行挤兑风潮。

1865年以来美国银行倒闭数量注:上图缺少1933年的数据,当年美国倒闭了4000多家银行。

大萧条时期,美国存款保险公司的处置案例

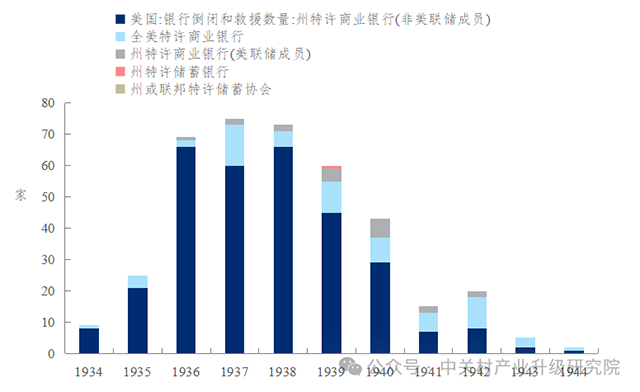

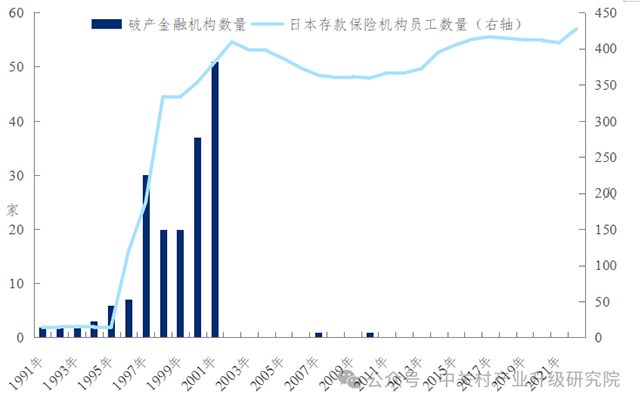

再看日本,早在“大衰退”之前的高速增长时期,日本就已经建立起了存款保险制度。在应对金融危机的过程中,又不断强化存款保险的风险化解作用及保障能力,既有效防止了存款挤提,又逐步化解了银行风险。

1971年,日本便设立了日本存款保险公司(DICJ),最初由日本中央银行代管,理事长由日本央行副行长兼任。90年代,股市泡沫与房地产泡沫相继破裂以后,日本金融机构的不良债权持续攀升。

日本战后长期采用“护送舰队”模式和“主银行制”,在“大衰退”期间,这些银行与企业之间形成了隐藏信息的“共谋”行为,从而导致日本政府和国会、金融监管部门和广大民众在很长一段时间里迟迟搞不清楚日本银行体系里到底存在多少不良资产,因而延误了不良资产的处置时机,导致经济衰退的长期化。

起初,日本政府对不良贷款的定义不够严谨,也导致金融监管部门未能及时洞察到金融机构会计报表中所掩盖的坏账问题。由于未能充分认识到不良资产的严重性,加之缺乏完善的破产处理法律,以及政策决策层迟迟不能下决心投入公共资金进行及时救助,导致金融监管部门未能及时有效地“拆除”金融隐患——即无法让问题银行顺利进行破产清算(白川方明)。

直到1990年代后期,随着越来越多的不良债权问题相继暴露,金融危机日趋严重。于是,日本政府开始让存款保险机构(DICJ)独立运作,并成为处置银行业风险的牵头部门,先后处置了180多起金融风险事件,从而避免了大规模的银行挤兑危机以及有可能引发的社会动荡。

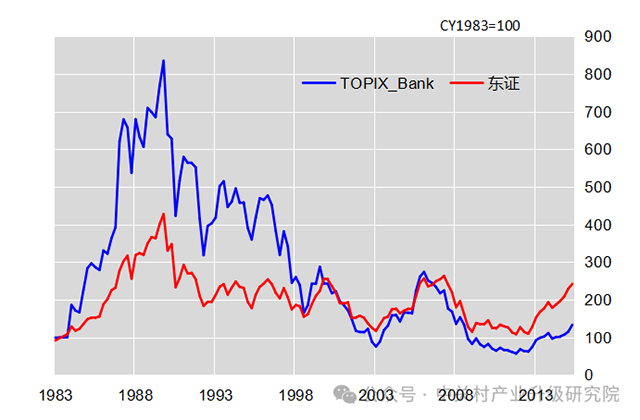

危机期间,日本银行股价大幅下跌

危机期间,日本存款保险处置了大量破产银行

3、中央银行(最后贷款人)

美国“大萧条”时期,起初美国政府很快落实了“一揽子政策”,华尔街也积极展开自救。但是,胡佛总统始终决策犹豫不决,政策摇摆不定,结果放任股市危机不断恶化。 在美股下跌之初,胡佛总统提议将所有收入群体的所得税税率临时降低1%,并增加1.75亿美元的公共建设开支。同时,召开企业家座谈会,要求杜邦、福特、美孚等寡头“不停工、不裁员、不降薪”。此外,在“自由放任”的传统观念,以及1907年救市的成功经验下,一些华尔街金融机构曾自发地联合起来进行护盘。在一连串的利好下,1929年11月-1930年4月,道琼斯指数一度上涨约25%。遗憾的是,不久,财报等冰冷的现实袭来,美国股市没能保住“昙花一现”的反弹局面。

之后一段时期,美国政府没有再实施大规模的救市措施,很大程度上受到了清算主义理论的影响。胡佛总统的财政部长梅隆对此说过一句著名的话:“清算劳动力市场,清算股市,清算农场主,清算房地产市场”。因此,美国高层认为,股市在“1930年代的暴跌”是偿还“1920年代的泡沫”,是不可避免的自然规律。一次,梅隆在国际商会上说:“我不相信有任何快速或惊人的治疗方法,可以救治这个世界眼下所患的疾病;我也不相信,我们的社会制度存在任何根本性的错误,因为正是在这一制度下,我们在不同的工业国家实现了经济富裕,其程度在整个世界历史上是前所未有的”(孙树强,2022)。

事后来看,美国股市的彻底反转要等到1932年总统大选后,罗斯福当选美国总统,并确定了“先救火、再审判”的政策思路之后,才使得源源不断的刺激政策相继出台,伴随着经济的逐渐复苏,股市才逐步踏上反转之路。

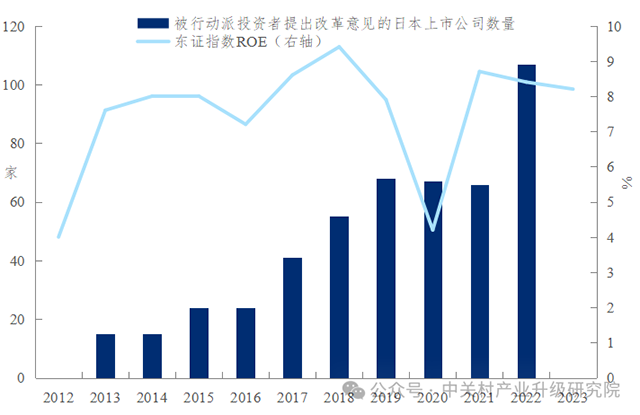

再看日本“大衰退”时期。衰退伊始,日本政府就积极参与股市救市,但迟迟无法让股市彻底反转。最后,日本中央银行采取了超常规的货币刺激政策,同时证券业监督部门又通过推进公司治理改革倒逼上市公司进行自我革命,才终于扭转了投资者的信心,使股市重新恢复活力。

1990-2013年间,在常规政策刺激下,日本股市的修复总是“昙花一现”——毕竟股票价值还是要建立在经济基本面的基础之上,而日本企业此时的经营状况迟迟不能好转。所以,90年代,日本反复出现“一揽子刺激—股市反弹—财报不佳—股市下跌”的循环现象。

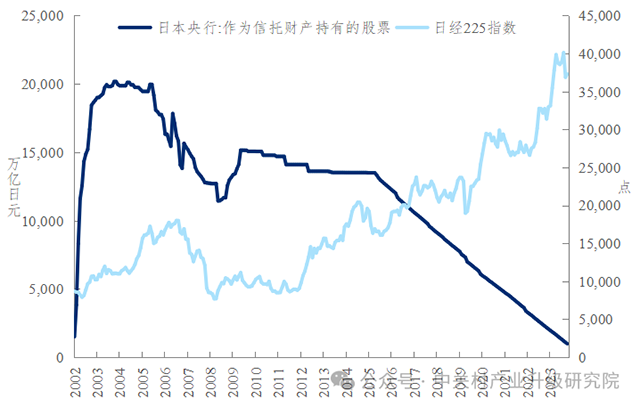

2003年后,日本政府终于下决心采取宏观刺激与微观改革“双管齐下”的重大举措,日本股市才得以实现持续上涨。一方面,日本央行不惜直接下场(2003年将资产支持证券纳入QE范围)购买日本国债、公司债及股票ETF等风险资产。据日本中央银行前官员介绍,日本央行下场买股票主要分为两种:其一是临时性地购买金融机构持有的股票(2002年11月-2004年9月,2009年2月-2010年4月),其二是持续地托底股票ETF(2010年-至今),在股市大跌时抄底东京股票价格指数(TOPIX)、日经225指数(Nikkei 225)、JPX日经400指数的ETF(Katagiri et al, 2022)。另一方面,为了提高日本经济的总体效率,也为了规避中央银行的财务风险,2015年日本制定了《公司治理准则》,倒逼上市公司进行自我革命。

日本央行购买ETF带动股指回升

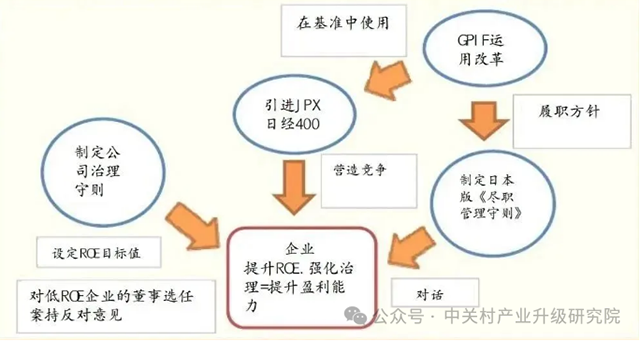

安倍上台后通过一系列改革旨在提升企业ROE

(三) 社会安全网

“社会安全网”是指由政府主导建立的社会保障体系,实现社会保险、社会救助、社会福利和优抚安置等多重目标(世界银行,2017)。

美国“大萧条”时期,失业率一度高达25%,几乎每个家庭都有失业人员。1929~1932年期间,美国发生的罢工事件达2700次之多。1932年7月,大约1万余名失业的一战退伍军人,聚集到首都华盛顿举行抗议示威,要求立刻得到“一战”的“退伍军人补偿金”。然而,总统胡佛却下令镇压,命令陆军总参谋长麦克阿瑟尽快清场。这次清场行动直接导致4人死亡、数百人受伤,从而使胡佛政府和美国军方在民间的形象严重受损。

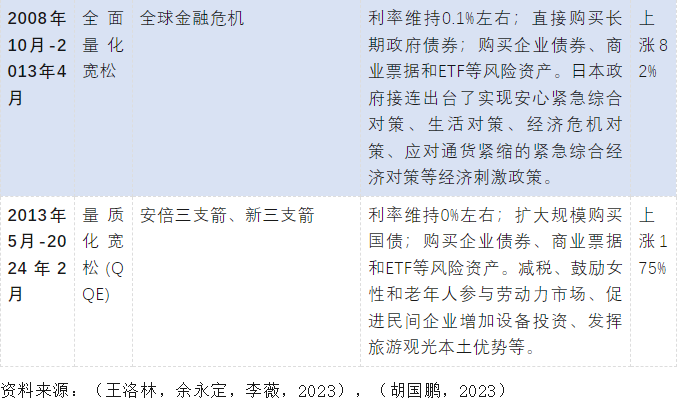

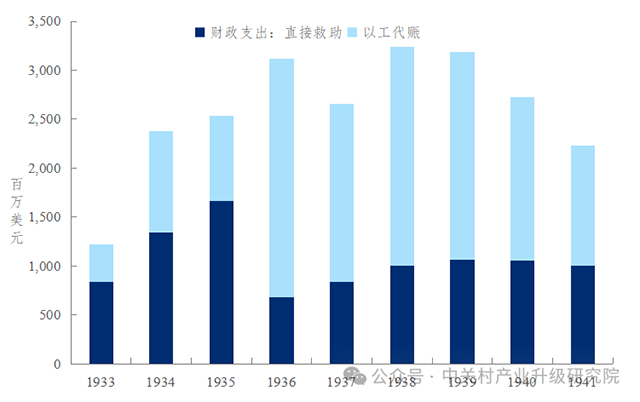

罗斯福上台以后,“新政”的一项重要工作就是建立社会保障制度(王小鲁,2020)。这一时期,美国国会通过了《社会保障法》,一方面对高收入、高财富开征累进税;另一方面向失业者、残疾人和退休工人等弱势群体发放社会保险金,规定凡年满65岁退休的工薪劳动者每月可得10至85美元的养老金;更通过《公平劳动标准法》,赋予工会集体谈判权,强制推行劳工每周最高工作时间(一周44小时)以及最低工资(每小时25美分)等规定。自罗斯福上台后,联邦财政的社会福利支出占GDP比例大幅上升,从2%左右一度攀升至8%左右。在1935至1940年间,福利领域的支出占到了美国联邦政府、州政府及地方政府预算的49%。

罗斯福新政下,财政支持大量基建项目

罗斯福新政下,联邦社会福利支出占GDP比例大幅上升

再看日本。早在经济高速增长时期,日本政府就未雨绸缪,提前建立起比较完善的社会保障制度。到上世纪80年代,日本已经形成包括社会保险、国家救助、社会福利、公共医疗四大领域以及健康、年金、失业、工伤等保险和多种福利体系在内的一整套社会保护系统(赵立新和高华时,2021)。日本社会保障支出占GDP的比重1999年为13.7%,2000年提升到20.3%,到2020年进一步提升至30.5%。

由于宏观体制存在着社会保障制度,再加上微观体制又存在着所谓“企业团队精神”(尽量少裁员,用普遍降薪的办法来共度时艰),日本在“大衰退”期间,尽管也面临着巨大的就业压力,但总体上保持了社会的基本稳定。

日本大衰退时失业问题相对较小

日本大衰退时失业问题相对较小

四、 经济危机应对:改革方向比较

美日两国两次大危机的剧烈程度不同,再一个重要原因就是,因为所处时代的对于全球化的态度不同,两国的改革方向和解决就业的方法都存在着显著差异。

(一) 改革方向: 追求公平VS提高效率

美国“大萧条”期间,在逆全球化和贫富差距过大的背景之下,“罗斯福新政”的主要内容是强化政府职能。“罗斯福新政”的主要内容可以用“三R”来概括,即复兴(Recover)、救济(Relief)、改革(Reform)。其中,复兴和救济,属于短期行为,所起到的是救急的作用,而真正从根本上解决问题的还是以促进社会公平为目的的制度改革(高辉清,2017)。为此,罗斯福在“大萧条”期间,建立起养老保险和失业保险金制度,确定了最低工资制度和最高工时制度,首创实行了按收入和资产的多寡而征收的累进税制来缓解劳资对立的阶级矛盾。这一连串制度改革,为美国打造了一个相对公平的社会保障体系。因此,“罗斯福新政”也标志着美国的资本主义进入了一个新的阶段,即从“传统资本主义”转变为“现代资本主义”(陈启懋,2006)。

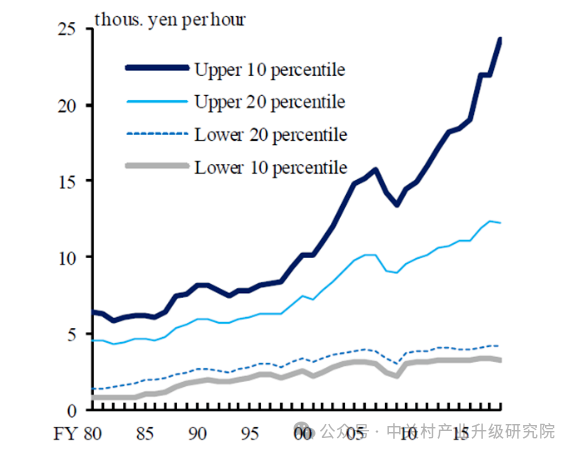

再看日本。日本“大衰退”期间,在新一轮全球化的大背景下,桥本、小渊、小泉、安倍等几届政府坚持不懈地推进市场化改革,使日本经济更深、更广地融入世界经济之中,本国经济效率不断得到改善。

首先,1996年,桥本内阁力推行政改革,将日本的政府部门总数从22个“省厅”(部委)压缩到12个,并撤销了企划厅(类似于“发改委”),将“通产省”改为“经产省”。其次,1998年,小渊内阁实施“金融大爆炸”改革,加强中央银行独立性,将金融厅与财务省进行分离,并打破银行、证券、信托、保险之间的各种准入限制,实现费率的市场化。再次,2001年,小泉政府成立后就提出“没有结构改革就没有经济复苏”的口号,要求落实“凡是民间能做的事情就由民间来做”的改革原则。同年,小泉力推《特殊法人等改革基本法》,推进道路公团(高速公路建设公司)等特殊法人(类似于事业单位)民营化,减少财政对特殊法人的拨款(林家彬,2008)。2002年,小泉政府力推“金融再生”改革,解决僵尸银行问题,使得日本金融机构逐渐恢复健康。2005年,小泉为了推行公共企业改革,尤其是邮政系统的民营化,甚至不惜解散国会、重新举行大选,可见其改革态度之坚决。 伴随着小泉的改革,日本从2002年2月至2008年2月实现了长达73个月的景气复苏,为战后以来持续时间最长的景气。同时,日经225指数从也翻了1倍左右,达到了2001年以来的最高水平。

最后,2012年,安倍内阁推出的“三支箭”,其“第三支箭”就是推进结构性改革。特别值得一提的是,日本的公司治理改革。公司治理改革实施以来,日本上市公司的公司治理有了明显提升(白雪石,2024),交叉持股公司减少了40%,女性高管占比上升了7.5个百分点(从1.6%上升到9.1%),建立提名委员会和薪酬委员会的公司比例上升了75个百分点(10%上升至85%),任命2名以上独立董事的公司比例上升了82个百分点(17%上升99%)。

被行动派基金提出改进意见的日本公司数量增加

上市公

上市公

司生产力

(二) 就业结构变化: 制造业VS服务业

“大萧条”爆发后不到十年,欧洲很快陷入了“二战”战火之中,美国不久也卷入了战争漩涡。由于军需临时性陡增,美国吸纳就业的主力行业是制造业,包括基建工程和军工产业。

罗斯福就任总统后,很快就颁布了《国家工业复兴法》和《农业调整法》,使得美国联邦政府可以通过国家复兴署等部门深度介入就业市场,并决定是否提升相应制成品的价格和工人的工资。基于此,罗斯福政府在基建领域、农业领域和公共事务领域创设了很多工作岗位,2年多的时间里,美国制造业人均名义收入提高了12%。

有一种观点认为,真正让美国走出经济困境的政策不是“罗斯福新政”而是二战的“战争军需”。在战争年代,“战争需求”成为了美国总需求的重要内容。大量失业人员参军入伍或者进入军工产业,失业问题暂时得到缓解。但是,美国人民为此付出的生命代价也是十分巨大的。

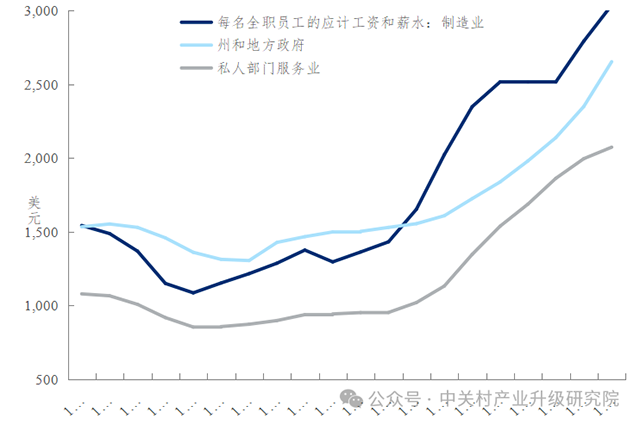

美国不同行业工资的走势(1929-1948)

再看日本,“大衰退”期间,由于坚持走“和平发展”道路,吸纳就业的主力行业主要是服务业,包括医疗服务、旅游饭店业和零售行业等。

日本在“大衰退”期间,制造业呈下降趋势。起初,日本也曾试图通过投资基建来解决就业问题,1992年,日本推出著名的《乡村振兴法案》,据大藏省统计,1992年至1995年,共有25万亿日元流向乡村基建市场,每年有70万人从都市圈向非都市圈转移,建筑行业从业者占比超过一半。然而,过量的基建投资并没有被有效用于民生建设,大量的无效投资项目被相继提出并加以实施,但基建对GDP拉动的边际效益递减非常迅速,1992年大约还能拉动1.1%的GDP,到1994年就只剩0.1%。这一举措后来被日本社会形容为“是在用混凝土将乡村重新包裹了一遍”。

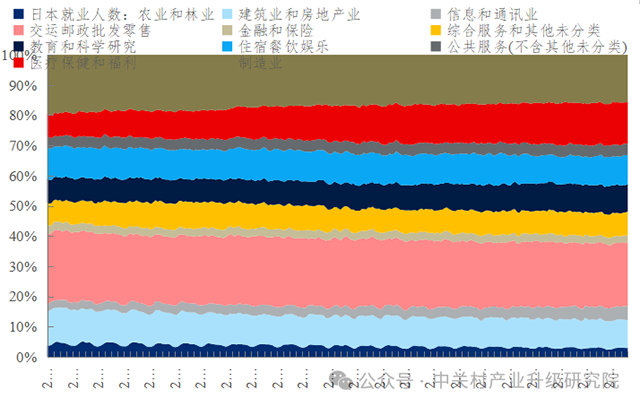

日本“大衰退”期间解决就业的最终方法是依靠服务业。1990年后,日本服务业从业人数的比重从60%一路攀升到70%以上。根据JILPT的总结,这期间,日本就业的特点为信息技术发展、护理服务行业扩张、以及非正规就业增长。其中,日本的公共服务业、运输电信业、健康医疗业高速扩张,餐饮住宿旅游业、金融保险业、房地产业等增速稍低,但也高于经济整体增速。值得一提的是,因为老龄化和少子化的人口结构,日本的养老、医疗和儿童保育在1990年代以后大幅扩张,吸纳就业的比重从1995年的5.6%增长到2015年的11.9%,而同一时期制造业的比重从20.5%下降到16.2%、批发零售业的比重从18.6%下降到15.3%。

日本不同行业吸纳就业的占比(2002-2024)

五、 危机结局比较: 战争VS和平

美国“大萧条”时期,在汹涌的民粹主义和民族主义以及左倾思潮的涌动下,美国与其他主要国家之间不断开展贸易战、关税战和补贴战,最终不仅促成了“大萧条”的形成,而且还间接导致了“二战”的爆发。

面对经济危机,美英等西方国家采取了自保式经济策略,加强了贸易保护的措施和手段。然而,在惨烈的关税战下,由于市场的萎缩和经济的萧条,各国社会内部都相继出现了严重的动荡局面,国家之间的敌意也呈螺旋式上升态势。在大萧条时期,原本十分繁荣的美国,竟然有大约700万人非正常死亡;一战战败、背负着战争赔款的德国更是彻底崩溃,全国劳动人口有近一半失业或半失业。很快地,那些经济崩溃国家的人民诉诸政治手段来解决经济问题,从而构成了德国、日本、西班牙等国极端政党上台的温床。但是,极端政党上台根本无法解决恶劣的贸易环境,只能通过压榨国内部分群体或侵略他国领土的方法来汲取经济资源,维持本国政权。但由于国内外抵抗力量越来越强,维稳成本越来越高,内外冲突愈演愈烈,导致恶性循环不断加深。最终,整个“二战”时期,全世界至少有7000万人死于战争。代价之巨大,教训之惨痛,后人不应忘记。

再看日本“大衰退”期间,社会思潮向右转,日本顺应新一轮全球化的历史趋势,与中国、美国一道,共同走和平发展道路。2001年中国正式加入WTO,新一轮全球化进入全面加速阶段。与此同时,日本的外贸出口快速增长,对外投资快速增长,而出口增长的主要去向是中国和美国,对外投资也主要去了中国和美国,从而使日本避免了剧烈的社会动荡,并逐步走出经济衰退和通货紧缩。

鉴于美国“大萧条”和日本“大衰退”正反两方面的经验教训,我们曾于2012年在《两次全球大危机比较研究》的课题报告中明确提出,要“尽全力防止国际社会重走‘大萧条到二战’的老路”(魏加宁,2012;见刘鹤主编,《两次全球大危机的比较研究》中国经济出版社,2013年,P228)。如今,国际社会达成这种新共识的紧迫性更加凸显。

(说明:作者魏加宁(中国产业发展促进会学术顾问)于2024年5月在中国某国家投资公司内部座谈会上的发言要点,由朱一凡整理补充而成。部分内容曾摘要发表于《财新》杂志2024年10月28日。本文全文又做了大量的补充和调整)