过去八周对民主党来说堪称灾难性。由埃隆·马斯克领导的“政府效率部”揭露出拜登政府在联邦层面存在大规模的浪费、欺诈与滥用行为。这些丑闻被公之于众后,全国民调出现剧烈波动,越来越多美国民众正在觉醒。更令人震惊的是,民主党领导层面对危局,不但没有反思,反而选择在错误的道路上“加倍下注”。

过去八周对民主党来说堪称灾难性。由埃隆·马斯克领导的“政府效率部”揭露出拜登政府在联邦层面存在大规模的浪费、欺诈与滥用行为。这些丑闻被公之于众后,全国民调出现剧烈波动,越来越多美国民众正在觉醒。更令人震惊的是,民主党领导层面对危局,不但没有反思,反而选择在错误的道路上“加倍下注”。

就在此时,长期为民主党保驾护航的《纽约时报》编辑委员会罕见地敲响警钟:民主党正在否认现实,沉迷于自欺欺人,党内缺乏有担当的领导者,局势已岌岌可危。

该社论标题为《民主党否认2024年大选》"The Democrats Are in Denial About 2024.",语气罕见地尖锐,指出民主党当前在全国范围内的支持率已经跌至现代政治史上的低谷——CNN 和 NBC 的民调分别显示仅有 29% 和 27% 的受访者对民主党持正面看法,创下自 1990 年代初以来的新低。

《纽约时报》社论指出:”通货膨胀不可能是压垮民主党的唯一政策点。在移民、犯罪、政府支出、全球贸易和外交政策方面,选民也更信任共和党,而不是民主党。” “其次,民主党应该认识到,自 2017 年巴拉克·奥巴马卸任以来,该党在社会问题上过于左倾,”

然而,民主党内部的反应却不是诚实面对问题,而是创造了一些“自我安慰”的神话:什么“通货膨胀影响了全球执政党”、“只要我们传达得更好就行了”,甚至荒唐地认为“9000万人只是没去投票而已”。民主党全国委员会现任主席肯·马丁(Ken Martin)甚至公开表示:“我们拥有正确的信息,只是还没有找到正确的方式把它重新传达给选民。”

这哪里是战略?这分明是幻想。

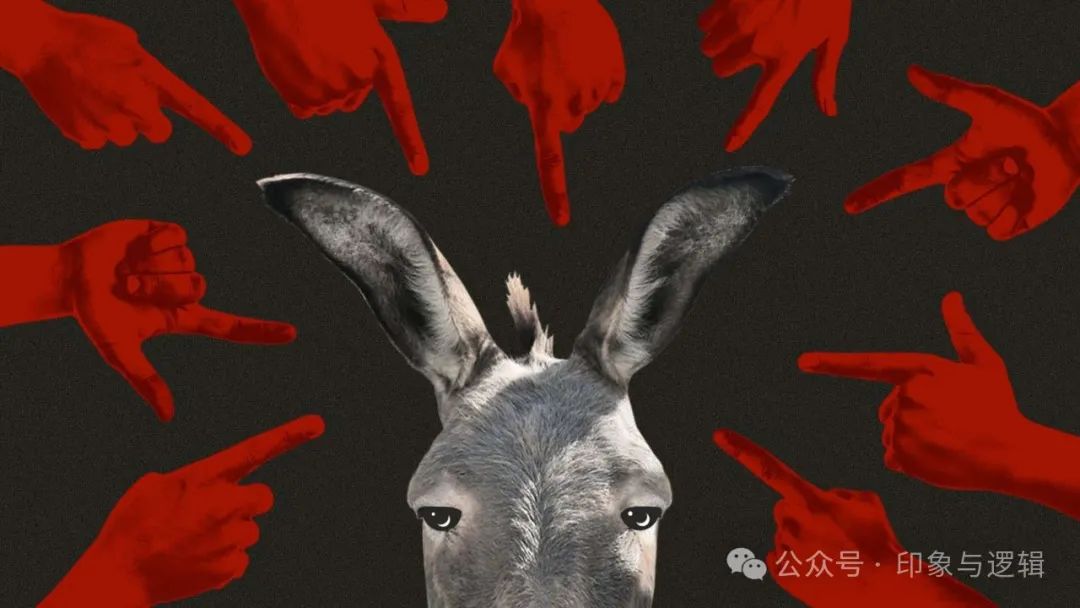

更糟糕的是,民主党内的权力真空,让最激进、最聒噪的边缘派系占据了主导地位。所谓的“进步派小队”(The Squad)越来越像是自毁机制,而党内却缺乏“成年人”挺身而出。舒默和佩洛西等老一代早已失去改革动力,剩下的只是一群沉迷于身份政治、脱离选民现实的政治演员。

事实上,这场危机远不止于一次民调下跌或几项政策失误。它揭示的是一个深层次的、制度性的裂痕——民主党在道义、现实与领导力之间的全面失衡。

《纽约时报》的这篇社论乍看之下像是一场反思性的自我批评,实则更像是“恨铁不成钢”的怒斥。要理解其语气的深意,就不能忽视《纽约时报》在美国政治中的角色:它不是一份中立的新闻媒体,而是美国左派、进步主义阵营的旗舰喉舌。

自奥巴马时代以来,《纽约时报》就与民主党高层——奥巴马、佩洛西、舒默——形成了某种“思想共同体”。2024大选期间,正是在这批力量的协同作用下,拜登被“劝退”,民主党开始着手重新布局。而《纽约时报》的所谓批评,更多是对当前党内没有如期实现“重建”的失望,是对“我们原本可以做得更好”的无奈。

因此,《纽约时报》提出的“美国需要两个健康的政党”这一说法,本质上是一种政治包装术语。它从未真正支持过共和党,而是把共和党当作必须被“限制与规范”的对象,最终目标是让民主党成为“常胜军”。这篇社论的真正指向是:民主党如何才能继续赢下去,如何把极左主义伪装得更“中道”,而不是民主党是否应该反思其意识形态基础。

民主党的溃败并不是从拜登或2020年开始的。这一切早在他们提名希拉里·克林顿、系统性地操控党内初选与辩论时就已经注定了。他们操纵司法体系以图利己,抛弃了“结果导向”和“现实本身”,自以为只要掌握了“话术”,就可以为所欲为。

他们背离了独立选民,背离了本党基层,最终连法治也弃之不顾。任何理性温和的声音不是被排挤就是被封杀,取而代之的,是一个越来越以意识形态为导向、拒绝反思、无法自我修正的政党。

而如今,这种体制性失调正演化为一种政治心理危机:失败者的愤怒。民主党很多基层支持者和激进派正在陷入一种无法面对现实的情绪崩溃中。他们既愤怒于拜登的无力,也拒绝承认是自己的路线出了问题。他们宁愿相信“选民被操纵”,也不愿接受“选民拒绝了我们”的事实。

在这种愤怒心态的催化下,民主党内部的政治文化日益剧烈地变质。党内批评被视为背叛,中间派如曼钦、库恩斯常被进步派攻击为“叛徒”,而任何试图以理性方式重建民众信任的主张,都会迅速被贴上“妥协”、“软弱”、“向右翼屈服”的标签。如此氛围,形成了一个越来越封闭的意识形态循环:政策失败 → 选民反感 → 情绪激化 → 更加左倾 → 更大失败。

从内部民调来看——甚至是CNN这样的友好媒体——民主党内的支持正在向更激进的方向集中。以纽约国会众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯(AOC)为例,这位被称为伯尼·桑德斯“政治传人”的年轻进步派明星,已经成为党内声量最高的“新生代”领袖之一。

若按当前趋势发展,AOC完全可能在未来几年内取代查克·舒默,成为民主党在纽约甚至全国层面的实际话语中枢。而到了2028年,她作为民主党总统候选人出现,也不再是遥不可及的假设。

这一政治轨迹令人联想到上世纪80年代的美国。当时里根在1980年战胜卡特,到了1984年更是横扫49个州,创造压倒性胜利。面对如此挫败,民主党非但没有中道调整,反而进一步向左转:1984年推出蒙代尔,1988年则是杜卡基斯——两个都比卡特更左的候选人,结果再次惨败。

民主党直到1992年才终于意识到不能继续自我沉沦,从而提名了一位务实中道、出身阿肯色的州长——比尔·克林顿,才终于在经济议题上击败“不知人间疾苦”的老布什,重回白宫。

民主党这种“不到撞南墙不回头”的惯性,在今天似乎又卷土重来。

比起回归中间路线、倾听多数选民的关切,党内当前的方向反而是继续让极左派控制话语权,用更激进的语言、更抽象的政治正确、和更割裂社会的身份政治去对抗现实。这不仅无法解决选民真正关心的经济、犯罪、移民等民生问题,反而加剧了民主党的边缘化。

与此同时,党内真正具有治理能力、能够重建信任的中间派领袖却迟迟未能浮出水面。贺锦丽在副总统任期内毫无建树,州长层级如加州的纽森或明尼苏达的沃尔兹,虽有部分曝光度,但政策缺乏实质创新。民主党陷入了“后奥巴马时代”的领导真空。

更根本的问题在于:民主党不仅面临制度与文化的困境,还面临两项来自未来趋势的致命威胁,其一来自于年轻一代,其二来自于人口地理格局的根本性变迁。

首先,从代际变化来看,Z世代(Generation Z)正逐步成为美国社会中的重要政治力量。过去,民主党自诩为“年轻人之党”,在千禧一代中拥有显著优势,但情况正在悄然变化。随着教育制度、就业市场与社会秩序的紊乱,一部分Z世代已经开始向保守主义靠拢。尤其是男性Z世代选民,他们越来越反感激进的 “觉醒文化” (woke culture)、强制性多元主义教育和身份政治的过度扩张。这种转变不仅体现在网络文化中,也开始在投票行为上显现。对民主党来说,这一代人本应是他们未来的票仓,如今却变成了潜在的流失群体。

第二项威胁则更为结构性。根据美国宪法,每十年进行一次人口普查,以重新划分国会众议席次和选举人票数。下一次全国人口普查将在2030年进行,但趋势已经清晰:大批人口正在从传统蓝州——如纽约州、伊利诺伊州与加利福尼亚州——向佛罗里达、德克萨斯等南部红州迁移。这些迁移的背后,是高税赋、治安恶化和高生活成本,所谓的“Vote With Your Feet”。

结果将是显而易见的:在2030年后,民主党赖以取胜的蓝州将丧失选举人票与国会议席,而红州则将在总统选举与众议院中获得更多代表权。即便民主党能在未来有希望拿下宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根等“蓝墙”州,他们也很可能仍然拿不到270张选举人票,从而无法赢得白宫。这是对民主党未来国家级执政能力的根本威胁。

在这些趋势面前,民主党不仅需要短期应对2024年的危机,更必须对未来十年的政党定位和战略作出根本调整,否则可能从国家层面的主导力量一步步沦为地方区域性政党。

更根本的问题在于:民主党似乎已经失去了作为一个“政党”的基本功能。它不再是一个以竞选为目标、以执政为责任、以结果为导向的组织,而成了一个由媒体、大学、非营利组织和社交媒体意见领袖共同构成的“文化共同体”。这个共同体最大的特征是对失败的制度性免疫:无论政策多么失败、现实多么残酷,他们始终可以用意识形态加以合理化。

当一个政党不再被选票教训,不再对民意回应,它就会逐步与民主政治本身发生背离。倘若民主党继续拒绝面对现实,不仅将再次陷入长期在野的困局,更可能失去其作为全国性政党的根基。

美国正处于重大变革的十字路口,我们需要理性的辩论、真实的政策选择与能够自我修正的政党结构。若连《纽约时报》都已经开始喊出“你们在否认现实”,那么民主党离崩塌,恐怕真的不远了。

与此同时,不能忽视的是共和党这边正在进行的改革行动。以川普为核心的新一届共和党政府,正联手马斯克等民间力量,在行政、财政、科技监管等多个战线上展开大刀阔斧的重建工作。这支改革力量有着极强的时间紧迫感——因为他们所拥有的政治窗口期,可能只有短短的150天。

这150天,对共和党而言,是“必须完成”的改革窗口。他们深知,如果不能在这段时间内迅速压制深层官僚系统、清理冗余预算、重建司法独立和信息秩序,那么保守主义的历史机遇可能会再次溜走。但必须警惕的是,这样的“集中式变革”也伴随着风险:包括股市的震荡、机构惯性的反弹、甚至制度层面一定程度的短期混乱。

这正是共和党当前所面临的战略两难:一方面,若不迅速出手,机会将会再次流失;另一方面,若出手过猛,也可能导致公众与中间选民的不安。因此,共和党必须在坚定改革方向的同时,也要把握节奏、理清边界。改革不可退却,也无路可退。

保守主义者不可掉以轻心。虽然许多人认为政治正确与觉醒文化的时代似乎正在退潮,但若不能通过立法、司法体系建立长效机制,今日的胜利不过是昙花一现而已。真正的胜利不是在话语权上占据高地,而是在制度建设上筑牢堤坝。“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”共和党所要追求的,不是短期掌声,而是持久之治。