每一个河南人、河北人,尤其是每一个河南河北的政府官员都应当认真地将本文看十遍。因为它不仅将决定每个河南河北人未来30年的命运,而且将决定新疆、内蒙古、整个中国乃至全世界的命运。

内容摘要:

河南拥有经济发展很优越的条件和战略机遇,这就是丰富的平原土地、地处中国胡焕庸线以东人口密集区的大致中心位置、近亿的庞大人口规模、沿海成熟制造业需要外迁的历史机遇等。但丰富的平原同时也是种粮食的极有利条件,河南因此充当了中国粮食主产地的国家级战略定位,在满足自身庞大人口粮食需要的同时,也必须提供大量外销的小麦等主粮。不可否认,这个战略定位事实上极为严格地约束了河南将优越的平原土地资源用于工业、交通、城市等经济建设,甚至严格限制了将土地用于种植经济作物以提高农民收入的途径。在过去的条件下,这确实是难以突破的客观限制。但在今天的新疆农业超级大爆发,红旗河工程全面开工,太阳能与风能等工程技术革命,以及新疆农业跨越式伴随的农业革命等内外新形势下,为河南在继续保持甚至增加国家粮食生产战略责任的前提之上,通过跨省土地置换,释放巨量河南土地资源用于经济发展的全新大战略提供了充分的技术与经济可行性。

其方法很简单,就是在河南的土地出让金中固定抽取5%,建立跨省土地置换建设基金。以此基金持续投入新疆,将其荒漠地区开发出远超过整个河南2.5亿亩土地面积(远不止是1.12亿亩耕地面积)的3亿亩以上的良田。由此建立河南建设用地资源的长期抽水机制度,将新疆与内蒙潜在的、可以再造两个中国、对河南来说可视为无限的巨量荒漠土地,源源不断地抽到河南变成建设用地。在此基础上,河南可完全解放思想,采取颠覆性的“土地超宽裕型经济发展战略”,如大力发展全新的土地消耗型超大规模别墅群,退耕还林还草还水,使河南成为全国乃至全球富人宜居的地区。大力承接沿海制造业,并成为全国的物流中心,大力建设机场、运河、高速公路等土地消耗型的基础设施。形成“越是在河南消耗土地发展经济,在新疆开发的优质耕地就越多,全国粮食生产就越多,以此同时解决国家粮食安全、河南与新疆经济发展”的全新土地互补型正向循环的格局。在粮食成数倍增长的前提下,使河南1.12亿亩耕地中的50%以上转成建设用地。剩下部分以现代化农业技术主要生产经济作物。力争在10到20年内,将相应的主粮生产任务加3倍甚至10倍之后基本转移到新疆生产。

本文主要讨论河南与新疆,但可以采取此土地互补型发展战略的地区还有河北、内蒙古。

一、河南当前经济发展的困境

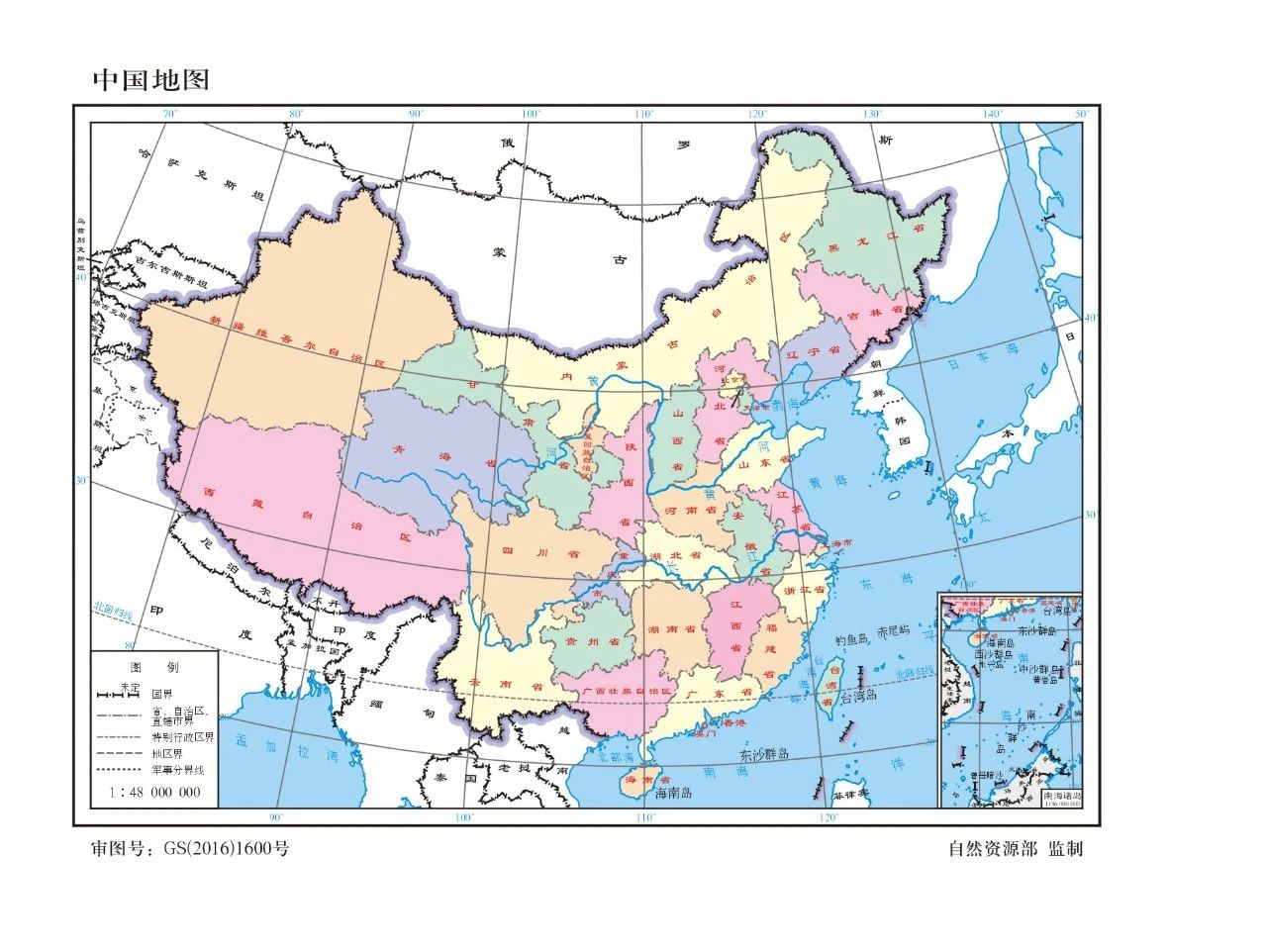

先通过这个全国地图看清一下中国各个省份的位置,以及河南省所处的位置

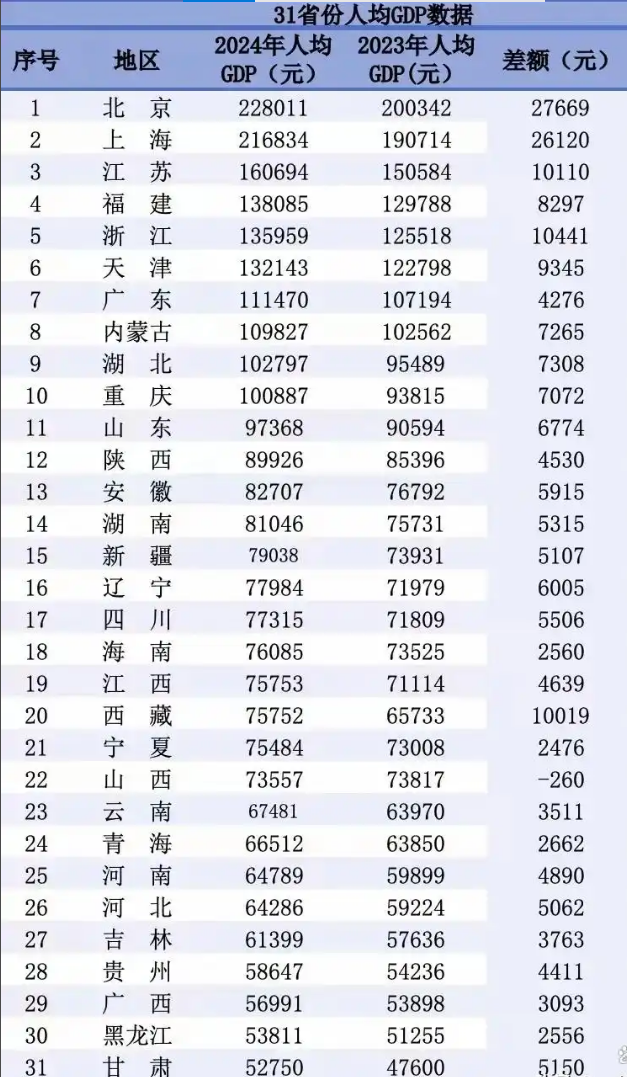

下图是中国31个省份近两年人均GDP的数据。有些地区的经济发展相对落后是“可以理解的”,例如贵州、广西、甘肃等偏远的西南省份,另外还有东北三省等。但有两个省份的人均GDP排名如此之靠后是“不太好理解”的,这就是“两河区域”——河南(第25)与河北(第26),且两地水平几乎一样。之所以说“不太好理解”,是因为河南周边的省份(除了同属两河区域的河北)经济发展水平都明显要比两河区域好。例如东边的江苏(第3,如果排除不可比的直辖市,江苏排名第1),东北边的山东(第11),东南边的安徽(第13),南边的湖北(第9),西边的陕西(第12),西北边的山西(第22),更靠西部的四川(第17)都远好于河南。山西排名如此之接近河南,是因为以往过度依赖煤炭等资源型发展模式,因资源枯竭、中国新能源发展、大量更便宜的国外煤炭进口等原因而衰落。近年山西人均GDP排名连连下跌,但还是比河南要高。

二、两河区域经济发展落后的土地困境——与上海的对比

两河区域地处中国的中心平原地带,却形成了一个经济发展的低洼盆地。其实原因也并不复杂,要想富裕就必须发展产业。如果过多靠农业,尤其是靠种主粮就必然意味着贫穷。两河区域是黄河中游主要的冲积平原,也是中国最大的平原地区。这天然地从新中国建国之初就历史地形成了中国主粮产区的国家层面战略定位。

中国一直把粮食安全作为头等大事,这无疑是特别正确的。但同时,这也客观上形成了对两河区域经济发展的强约束。因为要发展产业,必然要消耗大量土地。在力保耕地红线的前提下,两河区域难以动弹。

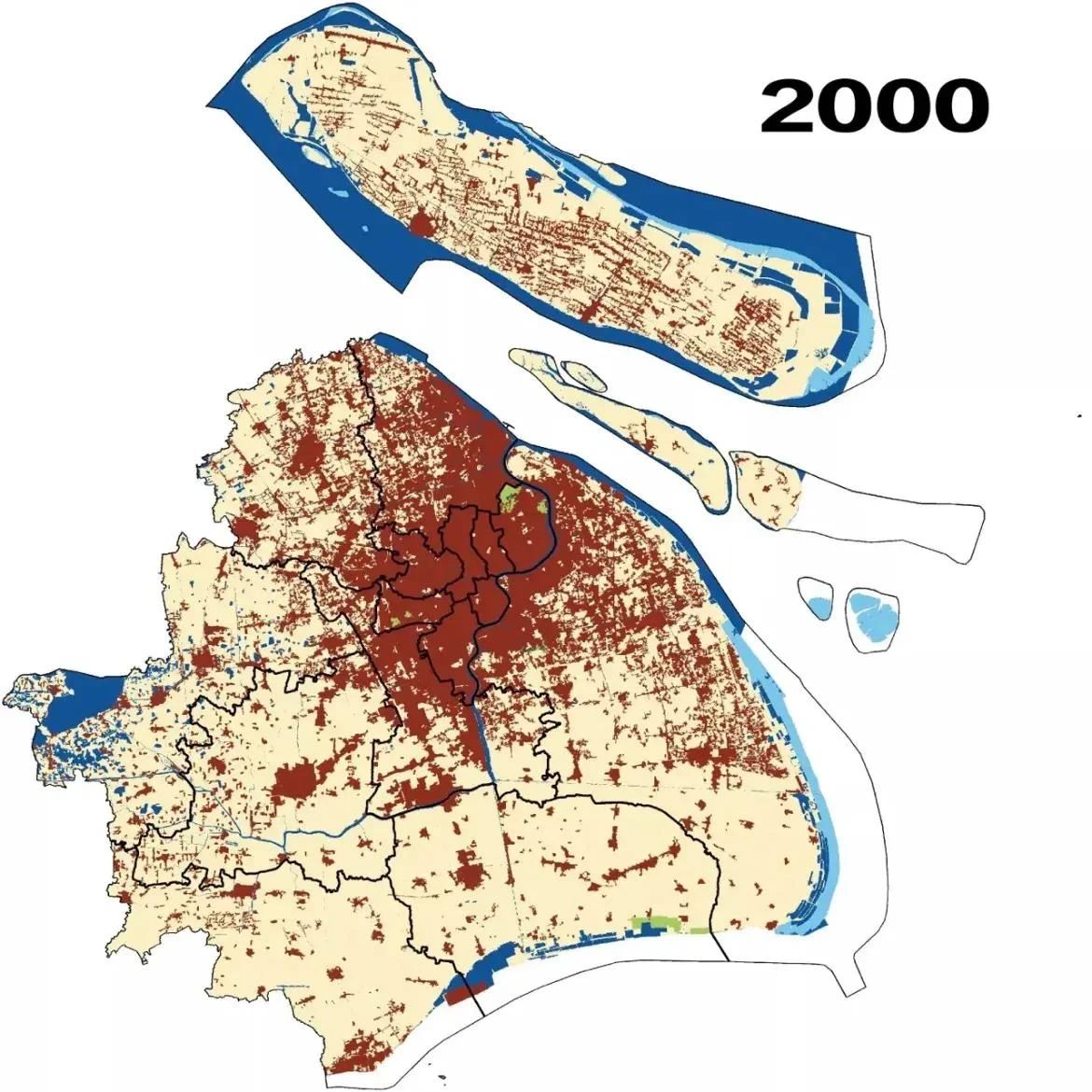

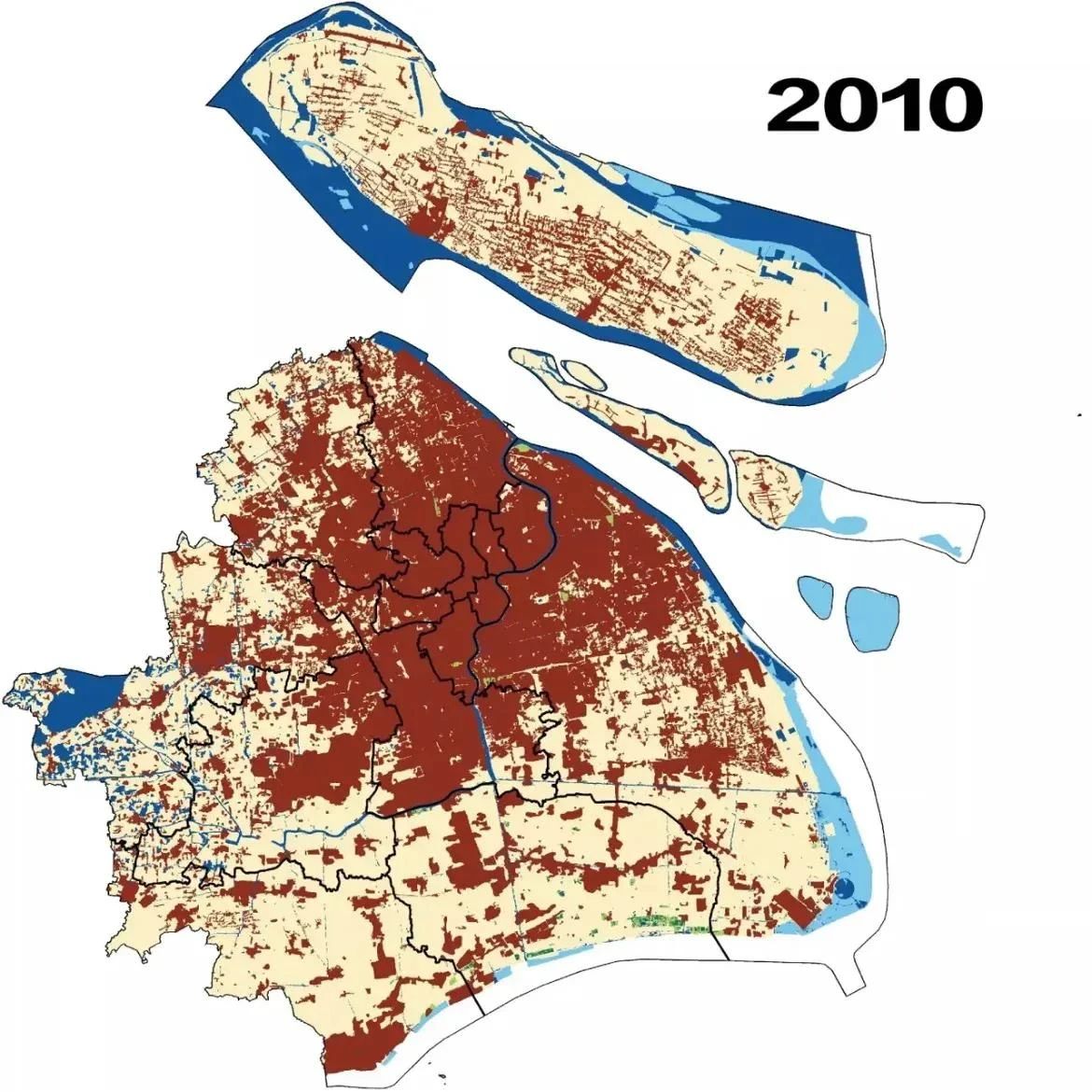

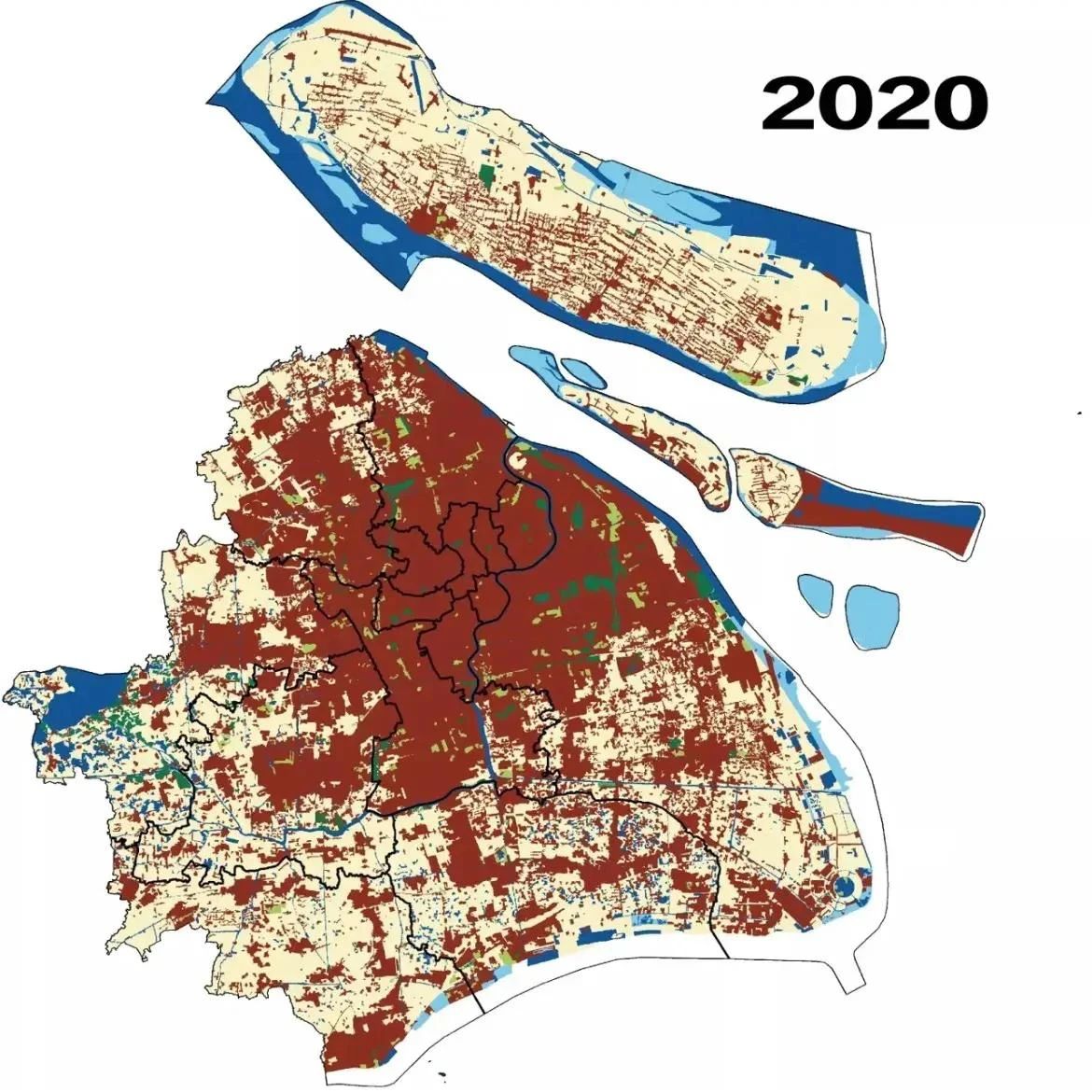

其他很多发达地区有很多新开垦土地的空间存在,以此置换原有耕地来获得经济发展的土地。以上海为例,城区建成面积变化如下:

2000年550km²

2010年866km²

2020年1238km²

在20年间增加了125%。

在20年间增加的688km²显然占用了大耕地,从上面不同时期的上海城区变化图中也清晰可见这一点。在此同时,上海的林地面积居然还从1999年37万亩增至2019年191万亩,扩大4.16倍,森林覆盖率从3.17%提升至17.56%。这增加的1027km²土地也会占用大量耕地。以上两者相加需要1715km²土地,等于257万亩。这并不都是直接占用耕地解决,但相当大的部分还是会占用耕地的。为什么上海可以这么干?是不是中央给了什么特殊政策?不是的,至少不全是,的确是人家上海在土地资源上天然地有很大福利:

(1)因长江泥沙的沉积,长江入海口的崇明岛在20年前每年都会向海里延伸100米左右。因三峡水利工程建成后减少了长江的泥沙含量,但每年还是会向海中50~80米。这样在2000年到2020年的20年间就自动地新增了约69km²农业用地面积。

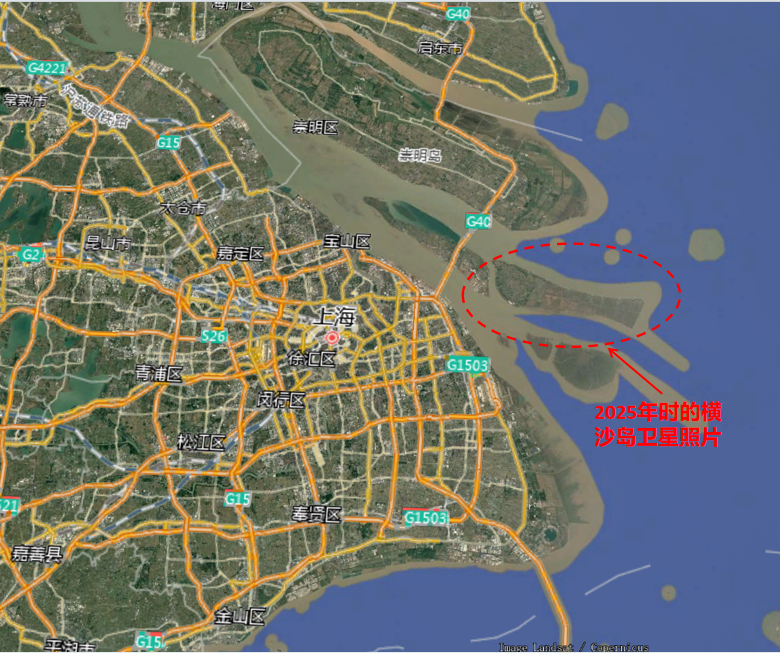

(2)横沙岛因每年航道清淤,淤泥被有规律地沿着横沙岛向海洋填埋延伸,从2000年到2020年新增了105km²农业用地。

(3)浦东临港新城,从2005年开始填海,累计填海新增土地面积达133.3km²。

(4)浦东机场通过填海获得了20km²。

......

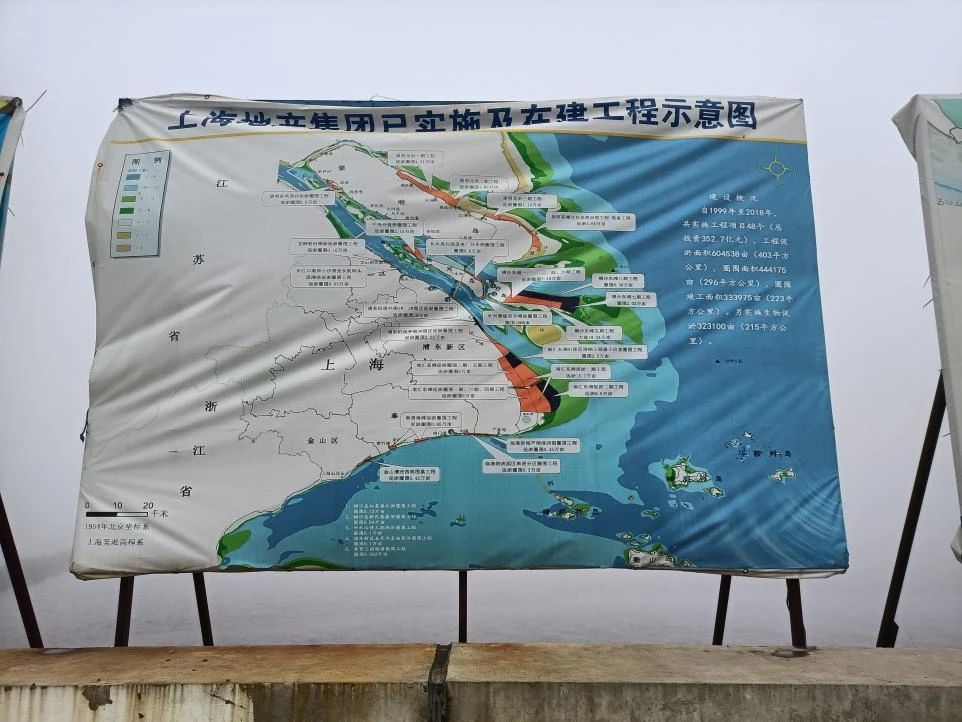

这是2021年5月14日我去横沙岛上拍摄的上海地产集团的已经实施及在建的造地工程宣传板。自1998年到2018年,该公司投资了48个项目(投资额352.7亿元),通过工程及生物促淤面积共618km²,工程遍及整个上海东部沿江沿海。该面积已经接近这期间城市拓展的面积。如果加上自然生长的崇明岛面积,基本上就等于688km²的城市建设面积了。

这是横沙岛南边的车道,右边是长江航道边新淤积的土地,左边是已经围好的土地。

已经围好的农用地处于撂荒状态,生长着大量野生湿地植物,并未实际播种。

如果真需要,上海再填海造出2000km²土地也不是难事,以此可以置换原来的耕地用于城市建设。这个别人就是眼红也没办法。我开车去横沙岛新增的土地,整个绕了一圈。这些土地并没有实际种粮食,事实上荒着当湿地风景了。但这些农业用地放在这里,真需要了马上就可以种粮食,在政策上也就等于人家上海并没有突破耕地红线!

可是,河南没有像上海那样天然的自身条件来增加土地。在这里只能考虑如何在地里长出更多的庄稼,但上海人更多考虑的是如何长出更多土地。如果上海过去几十年没有长土地的条件,同时也遵守河南一样的土地红线政策,今天上海的人均GDP不会比河南高多少。

江苏为什么有那么好的命?其实也是有很多新增土地空间的。新中国成立以来,江苏新增的滩涂平原面积一部分是自然淤积形成,另一部分是通过围海造地增加的。从自然淤积来看,江苏沿海滩涂每年自然新增约2万亩左右。从围海造地来看,1951~2008年累计匡围滩涂207个垦区,总面积412万亩,约合2746.67平方公里。2009~2022年,江苏盐城通过人工围垦和自然作用,增加了近2000平方公里,其中大部分是滩涂平原。综合以上数据,建国后江苏仅通过围海造地和近十几年盐城的滩涂增加,新增滩涂平原面积至少约为4746.67平方公里。加上其他年份自然淤积和未明确统计的围垦面积,实际新增滩涂平原面积会超过5000平方公里。江苏省的面积包括陆域面积和海域面积。陆域面积10.72万平方千米,海域面积约为3.75万平方千米。也就是说,江苏有那么多平原,其实建国后仅新生长出来的平原土地就能占到近5%。

广东等地搞建设时可以通过推山填海来获得新增土地。

对于经济发展来说,种地皮远比种粮食重要得多。所以,“种地”思维与“种地皮”思维,就决定了贫富的差异。但这个是要一定条件的,河南主要新增滩涂就是黄河两岸的滩涂,因为防洪的需要,这种滩涂有也只能当成随时准备放弃的,等同于没有。不在海边,就很难有种地皮的机会。

三、两河区域经济发展的土地约束困境

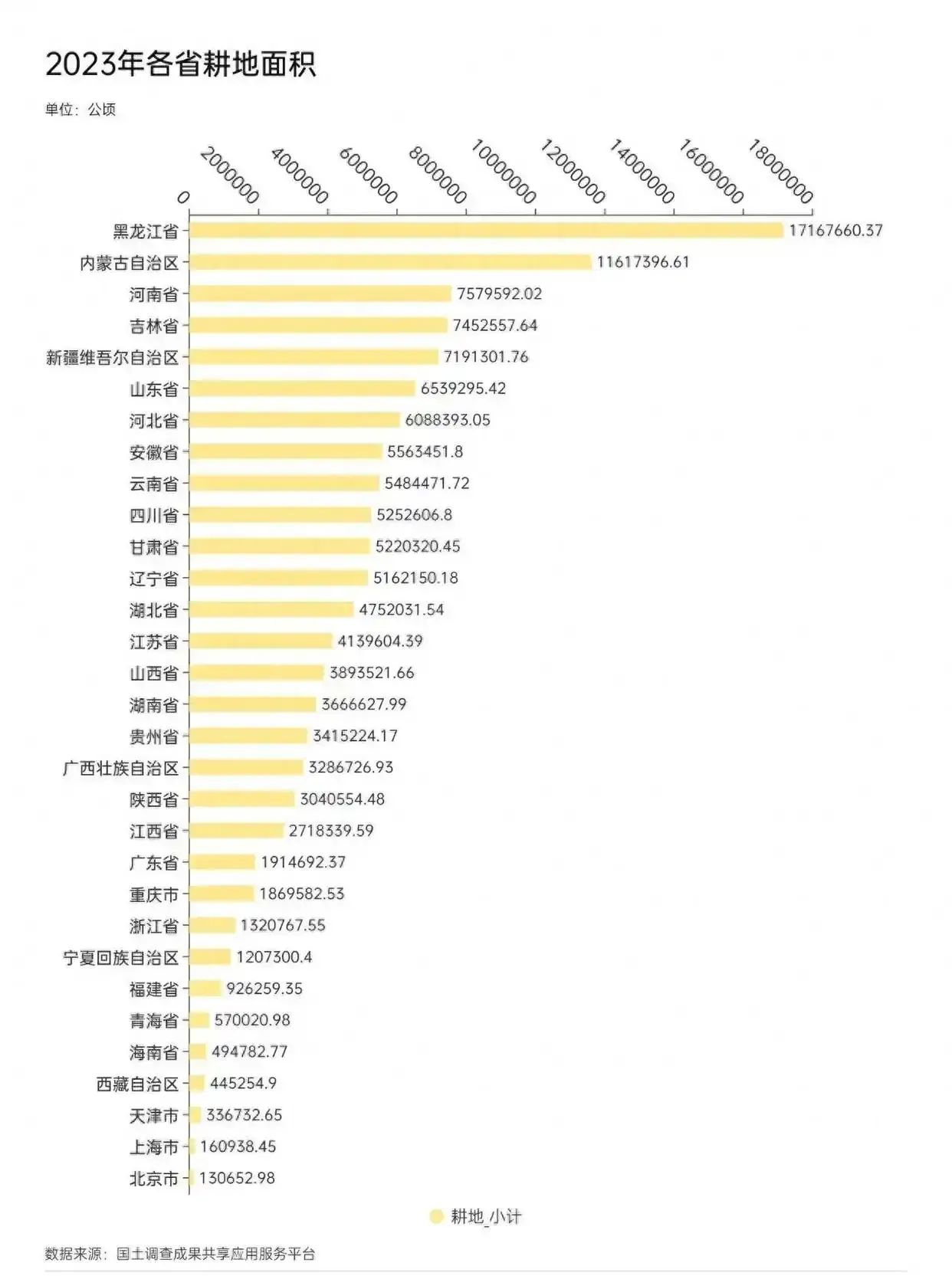

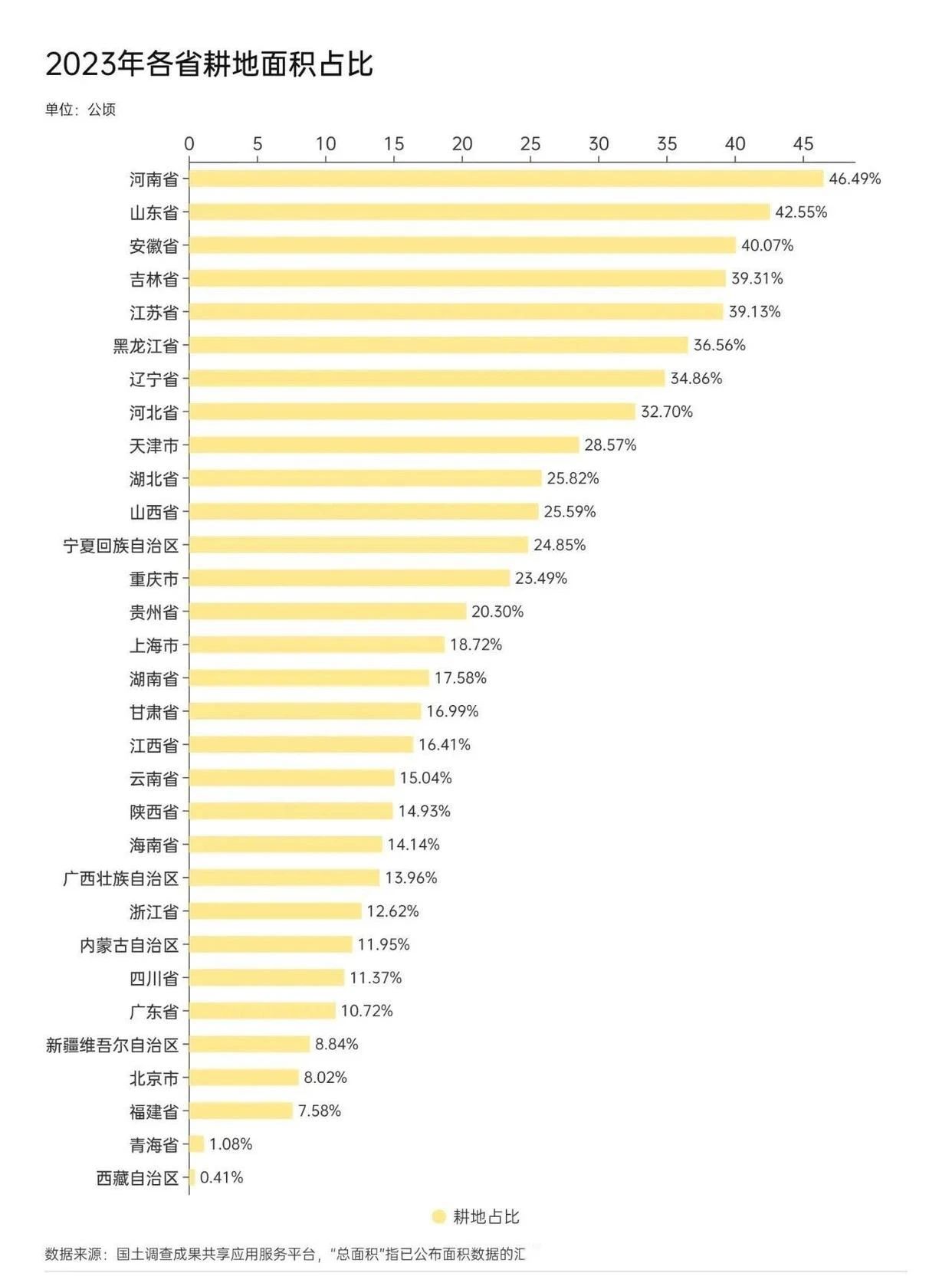

以下是从总量上看的各省耕地面积排名,河南位居第三(约758万公顷),第一名的黑龙江(约1717万公顷)和第二名的内蒙古(约1162万公顷)遥遥领先,这两家本身面积基数就远比河南要大得多。其实河南与之后直到第十三名的湖北(475万公顷)差异已经不是那么大了。

可是,如果以耕地面积在全部土地中的占比来分析,河南居然是排名第一(46.49%),遥遥领先第二名的山东(42.55%)。

在我们印象中,河南是中原,可能人们以为河南绝大部分地区都是黄河冲积平原。可是,如果看一下全国各地平原面积占比的数据,会让人大吃一惊。

全国平原面积占比:

1.天津市:95%

2.上海市:94%

3.江苏省:86.89%

4.山东省:65.56%

5.河南省:55.7%

6.安徽省:55.39%

7.河北省:43.4%

8.吉林省:42%

9.北京市:38%

10.黑龙江省:33%

11.辽宁省:32.4%

12.内蒙古自治区:33.65%

13.广东省:29%

14.浙江省:23.3%

15.山西省:19.9%

16.新疆维吾尔自治区:22%

17.广西壮族自治区:14.3%

18.江西省:12%

19.福建省:8.03%

20.四川省:5.93%

21.云南省:4.85%

22.西藏自治区:4.23%

23.贵州省:3.99%

24.重庆市:3.74%

天津与上海等直辖市不具有可比性,从一般的省份来比,江苏居然排第一,平原占比高达86.89%,而河南只有55.7%,比江苏差了31.19个百分点。河南平原与耕地占比的差值是9.21%,河南还有17%左右的丘陵地区,大部分也是用于耕地。即使如此来算,也就最多26%的土地面积有可能是用于建设用地。而江苏平原与耕地面积的差值居然就是47.58%。江苏至少是将全省约一半的土地用于建设用地,人家还是平原占比遥遥领先于河南的条件。江苏人均GDP排名全国非直辖市第一名,而河南经济却如此之落后的原因,由此也就一目了然了!河北省平原占比43.4%,比河南更低,耕地占比32.7%,两者差值是10.7%,与河南非常接近。山东平原占比65.56%,比河南高10个百分点,但其耕地占比却比河南低4个百分点。多出14个百分点的土地用于建设,当然山东的经济发展水平就会显著好于河南了。

我曾开车从河南去山东,过了省界我问同车的人,你们知道为什么我们已经到山东了吗?看道路的变化就知道了。在河南地界道路窄得多,一进山东,马上就是宽阔平整的沥青路面。

河南省的面积约为16.7万km²,河北省为 18.88万km² ,两家也非常接近。

这就是两河区域两个难兄难弟为什么位居中国中心地带,却形成经济发展盆地的根源所在。

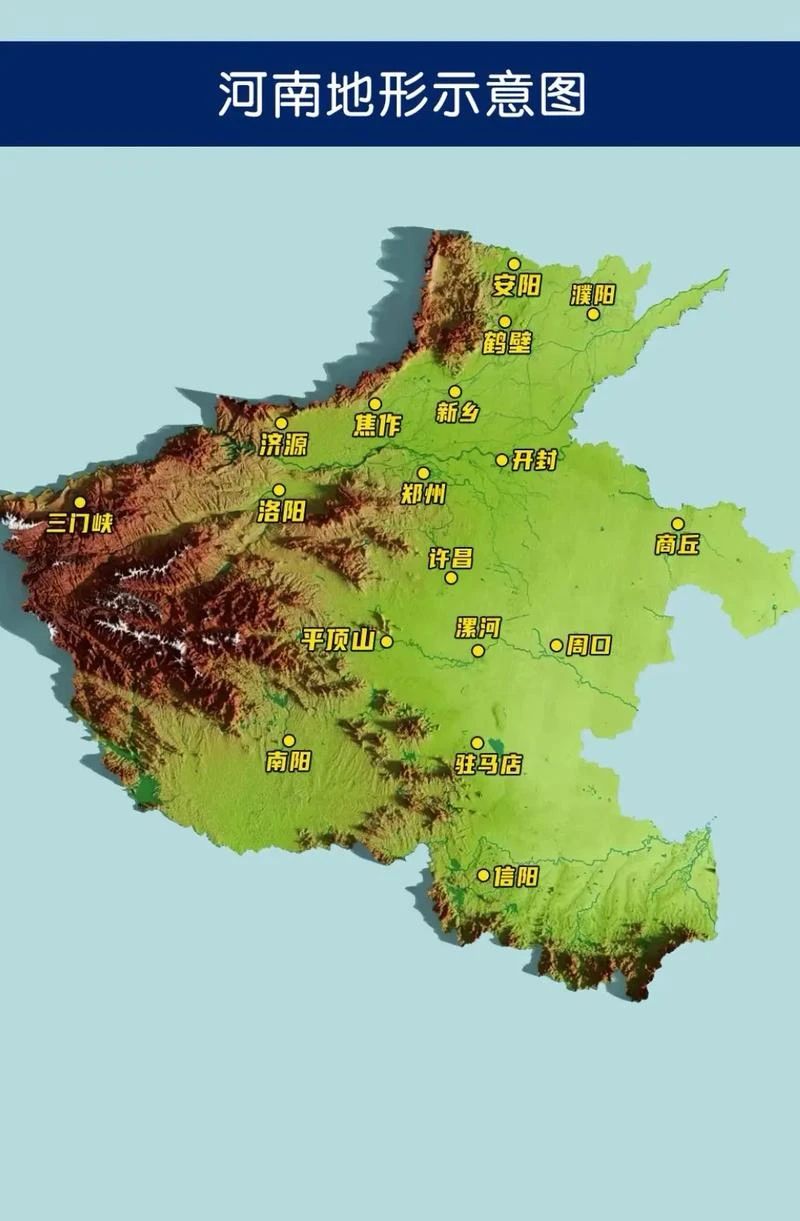

河南省山地面积占比约为26%-26.6%,丘陵约占17.7%-18%。山地主要分布在西部、南部,有万仙山、王屋山、鸡公山、白云山、嵩山、伏牛山、云梦山、石人山、老君山、平顶山、嵖岈山、云台山、芒砀山等。河南省最高峰是老鸦岔垴,海拔2413.8米,位于三门峡市灵宝市境内的小秦岭国家级自然保护区,素有“中原之巅”之称。

以上数据清晰地证明了两点:

一是以为两河区域都是适合种粮食的平原地带有一定道理,但也存在很大误解。

二是两河区域经济发展形成盆地的根源,是过度承担了主粮产地重任,严格限制了其将平原土地用于产业发展。没有产业发展的充分空间,当然就不可能有好的经济成就。

无论各省耕地红线比例是否合理,原来早就已经定完了,因为全国18亿亩耕地红线,并且分配到各个省的约束早已经确定,就很难再进行大的调整。况且河南要想增加建设用地的比例,其他省就得减少,你让谁减少谁会愿意?河南建一个几百万投资的厂房都得左思右想,甚至买不到地皮,而江苏现在建一个厕所居然都能投资上千万。但如果因此向江苏要几百万亩土地指标,江苏能干吗?它少的这几百万亩耕地又如何去补上才能确保红线不被突破?

这是江苏上千万投资的厕所,不是五星级酒店的门厅。

要理解两地尤其是河南人地矛盾已经发展到何等极端化的程度,只要去河南庄稼地里一看便知。几乎所有农田里,都可以发现一个又一个坟头,人死了都找不到地方埋,只能埋在农田里。这在全国其他地方是极其少见的。因为其他地方很容易找到山地等不是耕地的地方建墓地。虽然河南有26%的山地,但太集中。中部及东部真的是一望无际的大平原,早就被耕地和建用地占满了。在这些地区人地矛盾已经到了完全不可持续的地步。这个是历史形成的,没办法。说好听一些是国家需要,义不容辞,说不好听点只能认命。怎么说无所谓,反正事实就是,如果仅限于原来的局面考虑问题,两河区域真的是没办法,发展的空间就这么被锁得死死的。

河南农田里密集的墓地

即使在村党委会门口的两个小田块,也各有一个墓地。

这一块农田已经快被墓地占完了

这个就在墓碑旁边的农田保护碑上写有“基本农田保护五不准”,上面确实没写“不准用作墓地”。

如果这些照片和视频看了有任何不适,敬请读者原谅。为了表示对逝者和家人的尊重,我不去说明这些农田具体在什么地方,也希望读者不要多事去追寻。我开车跑过河南和河北很多地方,事实上,在河南中东部几乎所有农田都是这种情况,早就不是个例。在这些地方,所有土地全都已经充分开发成道路、住房和农田。那人走了在哪里安置?埋在高速公路上?这肯定不行吧!埋在家里,那以后活人还怎么生活?因为耕地红线的严格限制,不可能释放农田用于专门的公共墓地或安放逝者骨灰的殡仪馆建设,所以,人走了只好埋在农田里,成十倍百倍地多占耕地。这能怪老百姓吗?

河南在过去承受了太多限制,如果不从根本上转变经济发展的模式,以后不是能不能保证有没有足够耕地种粮食,而是人走了还有没有地方埋的问题?

河北省山地面积占比48.1%,比河南更高。

但是,天无绝人之路,如果是放眼整个中国和当今的农业等技术革命等来考虑问题,其实中国并不缺土地,尤其是不缺潜在的耕地。

四、新疆——河南新增建设用地的无限源泉

中国荒漠化土地面积为257万平方公里,占国土面积的26.81%,主要分布在西北地区的新疆、内蒙古、西藏、甘肃、青海等省区。中国耕地红线的18亿亩也就是120万平方公里,也就是中国荒漠化土地的不到一半。那么,把这些荒漠化土地改造成耕地和建设用地,可以再造两个中国。如果是一半,从理论上说可以将耕地面积变为现在的2倍,再造一个中国。那样的话,中国的粮食安全还会是问题吗?这些荒漠化土地如果治理得好,基本就是平原地形。就算是把现在的18亿亩耕地的相当大部分退了搞经济建设,粮食安全也不再是任何问题。关键在于,有没有可能实现这一点。

太幸运的是:由于包括农业革命在内的大量技术的突破,实现这一目标不仅在今天已经具备现实的技术和经济可行性,而且是就已经在变现的过程之中。当然不是全部荒漠化土地都适合改造成良田,但其中至少一大半实现这一点都已经具备现实可行性。

这257万平方公里荒漠化土地,尤其是适合改造成良田的土地,主要集中在新疆与内蒙古。新疆的荒漠化土地面积为106.86万平方公里,占新疆国土面积的64.18%,占全国荒漠化土地的41.52%。内蒙古荒漠化土地面积约为59.2万平方公里,约占全国荒漠化土地面积的23%。两地相加为166万平方公里。这些土地当然不能全部改造成耕地,也要有很多会装上光伏板、建设道路和发展产业之用。也不需要原有的18亿亩红线全置换掉搞建设,其实只要通过荒漠化改造新增最多3亿亩耕地,置换东部最多1亿亩耕地,净增2亿亩现代化的耕地,中国的粮食安全问题基本上就彻底解决了。尤其是新疆地区从农业单产角度说,吊打东部与中部地区。

新疆的日照时间远比中东部多,其原因在于当地天气干燥,多云和阴天的时间远比东部少,绝大多数时间都是晴空万里的充分日照时间。这使得农作物生长远比东部充分且快速,因此农作物亩产远比中东部高。2024年,新疆粮食单产524.8公斤/亩,比上年增加24.7公斤,增长4.9%,高出全国平均水平130公斤(多出33%)。其中谷物单产535.7公斤/亩,比2023年增加25公斤/亩,增长4.9%,单产跃居全国第一。2023年新疆一批优选粮食作物品种创出多项全国大面积高产纪录,如冬小麦千亩连片实收单产782.9公斤,刷新全国大面积单产最高纪录;2024年新疆冬小麦百亩、千亩、万亩连片,分别以795.8公斤/亩、756.2公斤/亩、720.4公斤/亩创当年全国大面积冬小麦单产最高纪录。

新疆粮食总产量不仅产现“七连增”,上升到第13位,关键是其增长势头之迅猛令人咋舌,甚至让人头晕目眩。2023年同比增长16.9%,2024年居然又在此超高基础之上增长10%。分作物类别看,谷物产量2264万吨,比上年增加191.1万吨,增长9.2%;豆类产量23.8万吨,比上年增加0.8万吨,增长3.6%;尤其是薯类产量42.4万吨,比上年增加19.1万吨,居然增长率高达82.3%,这是只有互联网、移动通讯和新能源车领域才有的接近三位数增速,任谁也想不到新疆居然在农业领域能实现这样的超高增速。原来我们只是在媒体宣传中以为新疆适合种棉花,事实上新疆几乎什么都适合种,甚至适合养殖海鲜。

刚刚实验成功的新疆大棚水稻单产居然可以超过5000公斤(也就是5吨)!网友看到这个数据是不是有点感觉是大跃进时期放卫星的节奏。我第一时间听到这个数据时也是这种感觉,但很抱歉,这次是真的。其科学原理也并不复杂,关键在于它光照时间长,生长期短,一年居然可以种五茬,每茬的单产可达1051.5公斤。而在中东部地区,即使最南边热带地区的海南、广东,一年最多也就种二季水稻,种三季都困难。只有到越南等地才可较顺利地种三季水稻。所以,这个数据只能在新疆有,其他地方还真不行。

新疆和田县已经规模化的万亩设施农业基地,有1000余座温室大棚

不是简单地密植,而是让水稻住三层楼房

中国农业科学院都市农业研究所首席科学家杨其长团队在和田进行大棚水稻的研究

国家统计局发布的2024年粮食产量数据公告显示:新疆全年粮食播种面积4440万亩,较上年新增202.9万亩,占全国增量的38.6%,增量居全国第一。棉花播种面积为 3671.9 万亩,比 2023 年增加 117.9 万亩,增长 3.3%。新疆棉花产量已经占全国92.2%。以一己之力撑起全国棉花产量的接近全部。关键是粮食与棉花播种面积居然一年增加320.8万亩。2022年至2024年,新疆粮食面积累计增加882.5万亩,占全国增量的34.8%。粮食产量累计增加118.7亿斤(2022年增15.4亿斤、2023年增61.1亿斤、2024年增42.2亿斤),占全国增量的25.1%,超出第2名内蒙古(3年累计增量52.04亿斤)约1.3倍,粮食产能增量全国最多。

过去7年新疆新增的粮食播种面积高达1400万亩,这已经超过河南耕地面积的12.5%了。所以,如果资源投入更充分,步子再大一些,10年时间再增加整个河南的耕地面积也不是难事。

不仅如此,新疆在肉蛋水产等领域是全面暴发。全疆肉类产量211.76万吨、牛奶产量198.08万吨、禽蛋产量41.41万吨。水产品产量19.65万吨,同比增长6.8%,蔬菜产量2313万吨。新疆的水产品可不止是淡水鱼类,而是包括各种淡水和海水产品,主打的就是一个如果是盐碱地咸水湖,就养海鲜;如果是水质超佳的雪山溶水,就养高级淡水产品。这真的是让其他地区的水产养殖业看傻眼了。新疆利用咸水养殖海鲜是在宁波大学的研究人员帮助实现的。这个技术突破也就是2022年才开始实现的。

新疆产的水产品有南美白对虾、罗氏沼虾、澳洲淡水龙虾、冰川雪蟹、青蟹、新疆大闸蟹、西伯利亚鲟鱼、三文鱼、石斑鱼、海鲈鱼、河鲈、鲍鱼、珍珠贝......真的是应有尽有。新疆三文鱼产量2024年实现显著增长,达8000吨,增幅近20%,已经占全国4.5万吨年产量的近18%。

伊犁哈萨克自治州尼勒克县三文鱼养殖基地,圆形养殖网箱错落有致地分布在天然水库之中。赵学林摄

新疆农产品的品质也非常好。由于新疆原来工业化程度很低,新开发的耕地是原来极少污染的荒漠化土地,所以新疆产的粮食不用担心什么重金属污染等,基本可以认为但凡新疆产的粮食都可直接看作是有机食品。2024年新疆小麦食品安全指标合格率100%,一等小麦占比达96%、较全国平均值高出近30个百分点,小麦平均容重815克/升、较全国小麦平均容重高19克/升,三项指标均居全国第一。

这哪里还是我们原来印象中的新疆?这到底怎么回事?新疆怎么会突然之间出现农业超级大爆发的?

五、只要有水,荒漠化土地就很容易变成耕地

道理其实再简单不过,只要有足够的水,任何荒漠化的土地都很容易被改造成良田。并且,只要新疆有水,无论种什么都会是稳产、高产,并且是很容易收获优质的农产品。当年林则徐在新疆引雪水建的坎儿井,早就带来了全国闻名的吐鲁番优质葡萄、哈密瓜等优质农产品。

1.新疆地表水资源量

在我们印象中,新疆是严重缺水的地区,这个说法肯定是对的,但事实上也并非完全如此。如果单从地表水资源量来看,新疆共有大小河流约 570 条,这些河流大多发源于天山、昆仑山、阿尔泰山等山脉的冰川和积雪区,向盆地内部流淌,形成了独特的内流河网络。

根据《全国水资源综合规划》成果,新疆多年平均降水总量2544亿立方米,自产水资源量832.7亿立方米,其中地表水788.6亿立方米,地下水补给量44.1亿立方米。新疆人均水资源量4000立方米,为全国人均的2倍;但是,单位面积产水量仅为每平方公里5.3万立方米,列全国倒数第三位。

新疆河川径流量879亿立方米,其中年径流量大于10亿立方米的河流18条,年径流量达526亿立方米,约占河川径流量的60%。新疆的河流落差大,水能资源总蕴藏量4054万kw,位居全国第四。

新疆有冰川1.86万条,冰川储量2.58万亿立方米,占全国冰川储量的42%。面积大于1平方公里的天然湖泊有139个,水域面积约5500平方公里,占全国湖泊总面积的7.3%,居全国第四。水域面积大于100平方公里的就有13个。其中博斯腾湖,乌伦古湖水域面积更是大于1000平方公里。

以上数据来自2017年4月11日新疆自治区水利厅的官网《简要叙述新疆水资源的基本情况》。近期会有很多变化。

(1)吐鲁番大河沿水库。2016 年 4 月主体工程开工,2020 年 12 月 15 日下闸蓄水。

(2)阿尔塔什水利枢纽工程,被业内专家称为“新疆的三峡工程”,总库容22.49亿立方米,设计发电量22.6亿千瓦时/年。该工程2011年10月10日正式开工建设,2019年8月31大坝封顶,2019年11月19日,水库下闸蓄水,2021年8月17日,全部机组已先后实现并网发电。

(3)尼雅水利枢纽工程,2017年11月开工,2022年12月16日大坝封顶,2023年10月23日至24日下闸蓄水验收。

(4)莫莫克水库。总库容9270万立方米。2023年12月下闸蓄水,2024年7月4台机组并网发电,单日发电量达49万千瓦时。

(5)库尔干水利枢纽工程水库,库容1.24亿立方米。2024年12月,工期提前10个月实现沥青混凝土心墙坝封顶。

(6)乌斯通沟水库,年供水量预计达1924万立方米。2024年12月正式下闸蓄水。

(7)金沟河红山水库。2024年12月作为自治区重点水利工程下闸蓄水,预计2025年投入运行。

(8)伊犁霍城水库。2024年12月下闸蓄水。

(9)另外,正在建设中的大石峡水利枢纽工程计划于2026年10月完工,建成后水库总库容11.7亿立方米。

......

从上面可见,仅在2024年12月一个月内,新疆就有至少三座水库下闸蓄水。

2000年至今,在自治区水利厅多次机构编制和职能调整后,新疆水利基础设施建设迎来跨越式发展。阿尔塔什水利枢纽解决了叶尔羌河的千年水患,尼雅水利枢纽结束尼雅河灌区夏季洪涝、冬春灌溉缺水的历史困境,大石峡、库尔干水利枢纽等5项重大引、调、蓄水工程实现关键节点目标,37座中小型水库加快建设。

经过75年超3000亿元投资建设,新疆基础水利设施建成671座水库、16万公里干支斗渠、逾8000公里堤防护岸,灌溉面积达8913万亩。

截至2024年11月,当年全疆累计供水565.24亿立方米,水库总蓄水量174.06亿立方米,相较2021年多蓄72.1亿立方米,相当于45个天山天池水量。2024年新疆水资源管理实现多供、多灌、多蓄、多补、少采“四多一少”目标,水资源开发利用更趋系统化、科学化、精细化。总供水量中,农业供水517.81亿立方米,累计灌溉面积达7.37亿亩次。与2021年相比,2024年新疆灌溉水多供65亿立方米,生态水多补45.8亿立方米,地下水少采24亿立方米,水支撑水保障更加坚实。近三年,新疆水利固定资产投资累计超900亿元,年均增速16%以上。2024年有效利用洪水资源60.56亿立方米,洪水利用率达80%以上。

由此可见,新疆现在已经处在水利工程超级大爆发的状态,这是农业超级大爆发的基础和前提。

2. 新疆地下水资源

新疆属干旱内陆气候区,降水稀少、蒸腾强烈,多年平均降水量154.5mm,但蒸腾量却高达2000至3000毫米。这个数据可能会让疑惑,每年降水154.5毫米,却能蒸腾2000多毫米,蒸腾的这么多水是从哪里来的?怎么会年年蒸腾这么多不停呢?如果真的是纯粹的干旱,地下一点水都没有,那蒸腾量是不可能超过降水量的。因此,新疆蒸腾量远超过降水量,这从另一个侧面反映了新疆地下水资源量是极其丰富的。

1991年,新疆地质矿产局在《新疆地下水资源及其开发利用研究》的基础上,编制了《新疆地下水资源图》及其说明书。该成果根据地下水系统的不同,将全疆划分为2个一级地下水环境资源区、35个地下水区和67个亚区,山丘区采用排泄量法、平原区采用补给量法分别计算了各区的地下水天然资源量,同时计算了盆地平原区地下水的可开采资源量。与此同时,新疆地质矿产局编制的《新疆地下水资源保证程度论证报告》,还统计了20世纪80年代全疆的地下水开采量。同年,新疆地质矿产局第一水文地质工程地质大队编制的《新疆水资源图册》,则以新疆下属的各行政分区为单元,分别计算了各地(州、市)及各县(市)的地下水天然资源量以及山区与平原区地下水资源量的重复量。

上述成果,为新疆按自然单元(地下水系统)和行政单元进行地下水资源评价,提供了重要依据。根据2005年8月发表的一个由新疆维吾尔自治区水文水资源局从事地下水资源管理工作的孙宝林等撰写的专业论文,新疆地下水资源总量为543.1亿立方米(参考文献[1])。所谓“地下水资源量”,简单地从专业角度说,就是最大可开采而不导致地下水失去平衡的地下水量。

新疆2015年地下水总开采量达到120亿立方米(参考文献[3]),农业用水量就超过100亿立方米,占到地下水总开采量的85%,而其他类型用水只占到总用水开采量的15%,其中,农村生活用水占到地下水总开采量的2%,工业用水占到地下水总开采量的7%,城镇生活用水占到地下水总开采量的6%。由此可见新疆投入在农业上的水资源比例是比较高的。并且已经消耗了地下水资源量比较可观的比例。相对于资源总量,已经开采的比例在2015年达到了约22%。但到2024年,在农业持续大发展的前提下,新疆地下水开采量大约为123亿立方米,基本回到2015年的水平。

3. 节水

新疆能在地表和地下水资源量并无太大变化情况下,使得农业获得突飞猛进的发展,离不开节水科技的大踏步提升。

膜下滴灌:新疆普遍采用了比传统滴灌更加节水的膜下滴灌技术,其节水效率相比传统漫灌可达60%-80%,比传统滴灌技术提升约10个百分点。膜下滴灌是把滴灌带铺在地膜下面,从而使水的利用效率更进一步提升。

大棚水稻:大棚种水稻不仅单产奇高,而且非常节水。这个技术也就是2024年实验成功的。

深埋地膜:这在沙漠种水稻时可使灌溉的水不渗漏,同时也阻隔了地下水的蒸腾。

这些技术都极大提升了水资源在农业中的利用效率。

在内地发展节水型农业时很困难。因为水很便宜,节水的经济效益不容易看出来。新疆极为缺水,因此反使各种农业节水技术获得最为充分的发展和应用。所以,不能表面上看有多少水资源已经被利用了,而要看是如何利用的。

例如,过去可能是因技术不够,大水漫灌地进行灌溉,用了500亿立方米的水资源,这个数字一看,已经占到总的地表水资源量832.7亿立方米超过60%,快饱和了。但是,如果通过大力推广节水技术,使得利用效率提升了4倍,那就相当于在原来基础上多出来了1500亿立方米的水资源。

我在查阅新疆地下水资源研究的专业论文时发现一个问题:新疆很早就开始开采地下水了。新中国成立后这个工作就已经开始,1965年就由科学出版社出版了中国科学院新疆综合考察队研究成果专著《新疆地下水》。20世纪60年代可见到不少新疆水利专业人员等撰写的关于新疆地下水利用的专业论文。苏联专家库宁1960年在新疆八一农学院作了“从水文地质和土壤改良的观点看新疆地下水的利用问题”的报告。

新疆2005年地下水开采总量为68.45 亿立方米,2010 年增长到96.81亿立方米,到 2015 年增长到120.04 亿立方米。这些数值相对于资源量来说只达到20%左右,但已经普遍出现很严重的超采问题,以至于习近平总书记在2017年3月明确对新疆地下水开采过高作出表示,要求新疆地区采取有力措施限制地下水开采量,以促进水资源的可持续性发展。这是怎么回事?

我们以参考文献[4]的论文中对可开采地下水的理解,就可以发现问题所在。其在“地下水可开采量”一节中给出了如下公式:

Q可 = △Q储 + △Q补 + △Q消

式中:

Q 可——地下水可开采量;

△Q 储——含水层可调蓄的储存量;

△Q 补——开采引起的补给增加量;

△Q 消——开采引起的排泄( 消耗) 量的减少量。

但是,地下水真正最大的泄露是地表的蒸腾,表面看起来新疆地下水的可开采资源量有540多亿立方米,但因为蒸腾作用的存在,地下水在还没被人工抽到地表利用前,就已经通过虹吸效应带到地表,再由地表的蒸腾作用接近消耗待尽了。因此,稍一人工抽取,马上就陷入不平衡状态,表现为超采。但是,这从另一个角度说,只要阻止了蒸腾作用,地下水实际可开采量就可以显著提升,并达到理论可开采资源量。

从这里就可以看出深埋地膜及大棚技术水稻种植技术对新疆地下水资源利用的长远重大价值所在了。大棚水稻不仅节水效率奇高,单产奇高,而且近乎100%阻止了水的蒸腾作用。那么,如果有1亿亩耕地采用大棚技术种植,就相当于接近100%阻止了1亿亩土地的蒸腾作用,此处的地下水就接近100%地可以按照理论资源量进行开采,而不会出现超采问题了。更重要的是,大棚水稻种植一亩就相当于内地10亩地。也就是说,只要开发1亿亩大棚水稻耕地,就相当于内地开垦了10亿亩水稻田,并且只要开采当地的地下水就可解决水资源问题。因此,在新疆等效于新增18亿亩耕地绝不再是设想,而已经变得现实可行了。

另外,光伏的大发展,不仅获得新型的清洁能源,而且在荒漠地区保水上获得意外助益。光伏板可以显著减少地表及地下水资源的蒸腾作用,使蒸腾量减少30%-50%。这在新疆相当于每年在光伏板覆盖区域增加了约1000毫米左右的降水量,或者说等效的地下水保护量。如果大面积的铺设光伏板,例如铺设30万平方公里的光伏板,不仅全中国的能源问题全解决了,而且会因蒸腾量的显著减少使新疆的地下水实际可开采的资源量获得显著增加。关于这个问题,我们以后有机会还将展开更深入的讨论。

4. 红旗河引水入疆

新疆地表水与地下水相加约为1400亿立方米的水资源量。现在年供水量已经超过565.24亿立方米,其中农业供水517.81亿立方米。这个已经接近总体水资源量的40%,虽然还有增长空间,但并不是特别大。假设可以翻一倍到80%,在现有用水效率前提下,可以使新疆的播种面积翻一倍到1.6亿亩(2024年粮食播种面积4440万亩加上棉花播种面积3671.9 万亩,总量为8112万亩)。这个虽然已经超过了河南耕地面积,但相比于其少则3到5亿亩,多则18亿亩的新增耕地潜力,还是有些不足。

节水的空间不仅存在,并且还是非常巨大的。尤其是大棚种植等技术,可以在现有节水技术基础上继续呈数量级地提升节水效率。但对于我们期待的耕地扩张目标来说,仅在新疆本地现有水资源量上挖潜,毕竟还是不能让人完全放心。

可喜的是,中国南水北调西线工程——红旗河工程,具有从西藏调水600亿立方米入新疆的能力。这个工程在过去媒体上时不时地热炒,但事实上它早就已经悄无声息地在操作中了。因为红旗河工程跨度非常大,全长6188公里,全程自流最终可输水到达新疆喀什地区。中间有多个环节是利用原有的河道,并且有多个梯级水坝。事实上这些中间环节的工程早就在做了。所以,红旗河工程并不是一个完全独立的工程,而是由很多个相对独立的水利工程最终有机组合起来的。其中相当多的工程已经完工,或早已经在开工建设之中。

最关键和最困难的是其源头的工程——墨脱水电站。这是一个超级水电站,年发电量可达3000亿千瓦时,是三峡大坝的三倍,它也是红旗河调水的源头。其总投资超万亿人民币,占整个红旗河工程总投资4万亿的约4分之1。2024年12月25日,中国政府正式核准雅鲁水电工程,该工程主体为墨脱水电站。2025年3月24日举行了首仓混凝土浇筑仪式,标志着主体工程正式全面启动。墨脱水电站的主要困难其实还不在其工程建设难度和投资额的巨大,而是因为其所在的雅鲁藏布江是一个国际河流,下游的印度对此一直强烈反对。所以,该工程的正式开工,不仅标志着整个红旗河工程勘测设计已经完全成熟并获得国家正式认可,而且意味着中国突破了印度的反对,正式启动了最困难的水源工程。

至于该工程其它河段,全都在基建狂魔的咱自己手里掌握着,没任何理由担心。可以预料,在10年以后,红旗河水就将开始流入新疆,为新疆农业的更进一步腾飞注入强大的动力。尤其是在新疆段,红旗河还会形成一个运河,可以通过水运联接新疆与内地。这使得未来新疆的大宗粮食、矿产等可以极低成本地通过水运输送到内地。

5. 从气候及系统角度看待新疆水资源

就算红旗河完全建成开始源源不断地向新疆输水,也只是把现有供水量大致增加一倍,相比我们期待的新增数亿亩良田的目标,还是感觉心里不完全踏实啊!如果仅仅这么来看,新疆还需要增加的水资源量就太大了,可能会是天文数字。但事实上,仅仅指望人工来改造自然,终归是有限的。

说到这里,不能不庆幸一下我们这一代人遇到的超级国运。目前气候变暖是一个国际政治话题,但事实上,气候变暖对中国来说未必全是坏事。由于气候的变暖效应,北京在最近几年已经开始变成有些像江南的潮湿气候了,这在十多年前是无法想象的。由于气候变暖导致的降雨带北移,西北部地区原来的很多已经干涸的河流和湖泊开始充水了。有植被的地区每年都向沙漠地区大幅度地延伸。截至2025年最新数据,毛乌素沙地治理率已达80%,成为中国第一个即将完全消失的沙漠。截至2024年,中国第七大沙漠,面积1.863万平方千米,相当三个上海市的库布其沙漠,其植被覆盖率已经从最初的不足1%上升到53%,将成为中国第二个消失的沙漠。

这些沙漠的消失首先离不开治沙人几十年如一日的辛勤努力,不过天公作美也是重要因素。要知道,在历史上的暖期,新疆和内蒙就是一个水草丰美的地方。罗布泊在汉代时曾有2万平方公里的水域面积,流入罗布泊的疏勒河曾是楼兰古国的母亲河。甚至到了1958年前后,罗布泊地区曾发生特大洪水,并形成面积达数千平方公里的浩大水面,此后湖水迅速消失,到1962年干涸。还有少量残存的水域直到1972年才完全干涸。所以,历史上的新疆并不是那么的缺水,尤其在全球气候的相对暖期更是如此。

另外,我们不能从单一的逻辑去看待环境的变化和我们改变环境的努力。而要从系统的角度来看待这一切。例如,三峡水库的建设考虑到了很多长江沿线的环境问题,但谁也没想到,大坝建成运行后,却显著改变了西北部大量地区的气候,增加了降雨量。因为三峡大坝库容极大,水面增加,一般发电时是坝底的冷水流出驱动发电机,库区表面的水留存起来不断变得更热。因库区表面水温的增高,使得蒸发量加大,这带来了三峡库区附近的水气显著增加,降雨量也随之增加。

河南年人均水资源不足400亿立方米、仅相当于全国人均水资源量1/5,仅为新疆人均水资源量的1/10,属于极端缺水省份 —— 河南远比新疆更加缺水。这个可能太颠覆人们的认知,但却是铁的事实。河南以全国1/70的水资源量,保障了全国1/14的人口用水,生产了全国1/10的粮食,支撑了全国1/18的经济总量。全国每4个馒头,就有1个产自河南——这不是荣耀,而是历史的无可奈何。就这样的水资源量,为什么还要去进行最消耗水资源的主粮生产?河南总共400亿立方米左右的水资源量,有一半以上用在农业生产上,而其中又有一半的100多亿立方米用在小麦灌溉上。在原来的历史时代,这是神圣的责任。但在今天面对新疆农业超级大爆发的时代背景,这是极端的不合理。

河南如果转换现有耕地的一半以上,另一半耕地主要进行经济作物尤其果树的生产,而不是主粮生产,就不会再缺水了,也不再需要用南水北调的水。砍掉所有小麦生产,就会减少120亿立方的水资源需求。这已经是红旗河工程调水量的5分之1。因果树根系远比主粮根系深得多,可以自动获取地下水,成熟之后就不再需要灌溉了。而蔬菜可以采用设施农业进行高效生产,水资源的消耗也很小。进行主粮生产区域的转换,就相当于建立了一条跨越整个中国东西部的超级输水工程。

将越多的水资源调往新疆而不是两河区域,两者都越是不缺水。这才是用系统观认识世界的正确角度。

六、新疆真的是好地方

突然想起一首老歌:我们新疆是好地方!

这首歌创作于1951年,由词作者马寒冰与作曲家刘炽共同创作,原名为《新疆好》,原唱者为新疆军区文工团团员陶思梦。这首歌是以维吾尔族民歌《花儿的歌》为基础改编。这首歌一经推出在当时就爆火,后来也长期流行,被很多著名歌星翻唱。歌中唱到:

我们新疆是好地方啊

天山南北好牧场

戈壁沙滩变良田

积雪溶化灌农庄

麦穗金黄稻花香

风吹草地现牛羊

葡萄瓜果甜又甜

煤铁金银遍地藏

在过去,这首歌的歌词我们一般只是看作对祖国边疆和少数民族的艺术赞美之语,并不完全当真。我早在40年前的1986年就去过新疆乌鲁木齐,在郊区的一个叫八所的地方建设当时中国第一批通讯用卫星地面站。当时去的时候是冬天,坦率地说,我那时真没觉得新疆是个好地方,一片荒凉之地。但在今天,事实已经变成比当年的《新疆好》歌词中唱得还要好得多得多。现在完全可以创作一首新歌 ——《新疆真是好地方》:

新疆真是好地方啊

什么单产都霸榜

棉花产量超九成

畜牧海鲜都能养

红旗河水引入疆

还有风能光伏羊

耕地资源无限供

包下十四亿口粮

六、新疆河南结合的双中心战略

河南是中国的中心,新疆是亚洲的中心。在今天双中心结合,将主粮生产任务转移到新疆来实现,而河南解放出土地用于经济建设,就有更多资源投入新疆建设高产农业用地。新疆改造一亩沙漠地用于农田,成本少的只需不到2000元,多的需要推土机作业的也就七、八千元。平均下来1亩地也就是不会超过5000元的投资。

如果是大棚水稻的耕地,投资会更多一些,现在研发阶段每亩大约需要10至20万,未来大规模推广后会降到5万多的水平。

设想一下,如果河南将自己的耕地置换出来作为建设用地卖掉,假设作为商用地一亩销售100万,提取5%作为“新河发展建设基金”,也就是5万,这可以在新疆改造10亩耕地。如果是大棚水稻耕地设施,是可以改造1亩。但因为其1亩相当于普通的水稻田10亩的产量,所以两者的投资效益大致是一样的。从国家角度说,新疆的1亩耕地远比河南的1亩耕地主粮产量要高得多。所以,即使1亩河南耕地置换新疆的1亩,实际粮食产量也是放大的。假设河南自己给自己主动加码,领下更多任务,在新疆每新开发2亩耕地,才置换本地的1亩耕地作为建设用地,这中间就会存在极大的放大系数,每拍卖1亩置换后的耕地作为建设用地,就可以放大出5亩的耕地置换指标。

我们主张在采取这种双中心土地置换战略之后,河南应采取“土地超宽裕型的经济发展战略”,其原因在于:

因为新疆的农业超级大爆发,中国耕地极度紧张的历史将很快结束,并且随即出现极度的土地宽裕状态。我在2020年8月18日的“中国如何领导世界?(一)——以太阳能为引爆点的西部大开发”,2020年9月10日“以太阳能再造一个中国大战略的补充”两篇文章中曾初步探讨过这个设想。虽然其中有些观点已经需要调整,但总体上“再造一个中国”的基本设想,已经通过新疆农业超级大爆发而成功在望了。这个变化带来的影响是极为重大的。问题只在于各个地区的人们如何抓住这中间的机会,除了新疆与内蒙古等地外,两河区域面对的机会最为重大。

在过去,中国不得不长期执行“土地资源极度紧缺型战略”,具体表现就是18亿亩红线长期坚持不动摇,为此受到严厉处分的政府官员不在少数。在这种前提作用之下,整个中国的经济建设相当多的地方无疑都体现了这种战略的深刻影响和作用。例如城市的超高人口密集度;高楼林立,远超世界上其他任何地方。20世纪90年代至今,国家多次颁布法令,对占用土地资源的别墅进行限定。2019年,住房和城乡建设部发布特急通知:各省相关部门立即暂停办理别墅项目建设审批手续,对已建、在建、在批、特批的别墅项目进行梳理。这不仅相当于完全禁止了别墅类住宅的发展,甚至在很多地方将已经建成的别墅强行拆掉。在土地资源极度紧缺的前提条件下,这种战略是不得不强制执行的,否则18亿亩红线根本保不住。

但是,当新疆(也包括内蒙古)农业超级大爆发开始之后,“土地资源极度紧缺型”不仅将逐步地不再成立,甚至于土地资源将开始变得极度富裕。采取与美国一样的遍地HOUSE(就是我们所称的别墅)城市发展路径就有了现实可行性。根据第七次全国人口普查结果,全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人。也就是说,假设一个别墅用1亩地,最多消耗4.94亿亩耕地,建设4.94亿套别墅,就可以让中国每个家庭都住上别墅。这个也就是需要新疆与内蒙增加最多3亿亩耕地就足够置换了,对于新疆和内蒙的土地面积来说,实现这一点真的只是一个小目标。

过去二十多年间,中国房地产高歌猛进,对整个中国经济带来了巨大的促进作用,也为中国财政提供了巨大的土地转让收入。但现在随着中国人口转入下降通道,结婚人数持续下降,离婚人数不断上升,中国的房地产也处于持续虚弱的状态。并且在现有房地产格局下,相当长时期内看不到任何重振的可能性。

但是,如果中国从现在开始,逐步转入全新的“土地资源超级宽裕”的全新历史条件,那么由此存在一个全新的发展前景就是:中国的房地产可以用二十年到三十年时间重新再发展一遍。这无疑会让中国的经济再爆炸性增长20到30年。

另一方面,中国人口进入下降通道,并不是因为人们从本能角度就不想生孩子,而是因为长期在“土地资源极度紧缺”前提下的发展,导致人们越来越生活在极度狭窄且昂贵的空间里,严重压抑了生孩子的欲望。用20年将中国的房地产重新再发展一遍,让中国人的生存空间变得宽裕舒适,生孩子的欲望将会重新被点燃和释放。如果没有这个前提,一切鼓励生育的努力都是白搭。

人口总量与耕地的矛盾对中国来说是一个极为头痛和极其难于平衡的问题。事实上,中国早在1995年人口超过12亿时,就已经开始突破自身粮食产量所决定的极限。当年中国粮食进出口量是平衡的。此后中国粮食进口量就开始不断地暴涨。参见我2016年12月13号在纯科学公众号发表的“不研究粮食的统计学者不是好人口学家”。

进入21世纪,中国粮食进口量长年保持在1亿吨以上。2021年进口1.6454亿吨,达到历史顶峰。2024全年中国累计进口粮食量为1.58亿吨,同比减少2.3%。粮食进口量的达峰和减少与新疆和内蒙的农业超级大暴发不无关系。未来中国粮食进口将随之逐步减少,最后进出口进入平衡状态。而且这个时间点不会像传统农业发展那样每年变化2个百分点左右,一旦建立起双中心的“新河发展战略”,将会以互联网、新能源车的发展速度使中国粮食产量爆炸性地增长。在十年左右的时间内就使中国的粮食进出口进入平衡状态。

奇妙的是,河南越是以全新的“土地资源超级宽裕”为前提条件,这个过程的转换就会越快。因为从这样的发展战略中,可以更快地获得新型发展理念的土地转让收入,从而为新疆的农业超级大爆发提供更多的发展资金,反过来又可以使河南释放更多的耕地用于“土地资源超级宽裕”型的发展。

在这个过程中,河南可以将迅速被置换释放的巨量耕地用于道路、环境绿化、人造湖泊、厂房等设施建设。

经济的高速发展,需要的是各方面资源的相互促进和进入良性循环的通道。一旦进入这样的通道,经济和社会就会以两位数的速度蓬勃兴起。就看河南与河北能不能抓住这一波的泼天富贵了。原则上说,其他中东部省份也不是说绝对不能采取这样的发展战略,只是两河区域空间更大一些、需求更迫切一些而已。

黄河孕育了中华文明,是我们的母亲河。直到今天黄河中下游两岸还在为整个民族负重前行,以严格限制自身发展的方式守护着整个民族的粮食安全。

改开之初的经济特区战略对他们只是抽水

沿海发展战略与他们无缘

搞沿边开放战略时他们在中间

浦东大开发带动的是长江经济带而他们在黄河边上

西部大开发把他们跳过去了

东北振兴没他们什么事儿

中部崛起主要是沿长江的中部

对接日韩主要是山东的事儿

......

历史的一波又一波发展机会绕着两河区域转了好几个圈了。现在面对千年难遇的大战略级机遇,稍微先给他们点福利可不可以呢?!

参考文献:

[1] 孙宝林、魏琳、杨瑾等:《新疆地下水资源量及开采潜力分析》,《地下水》2005年第4期。

[2] 杜文、范国庆、李勇等:《新疆地下水生态问题分析及信息化监管方法》,《河海大学、南阳市人民政府、南阳师范学院、南水北调集团中线公司:2022(第十届)中国水生态大会论文集》。

[3] 王芳:《新疆地下水利用问题与对策分析》,《能源与节能》2019年第2期。

[4] 赵伟、董慧:《新疆地下水资源开发利用中存在问题及对策》,《地下水》2004年第1期。

[5] 张天增:《新疆地下水简介》,《地质论评》1965年第4期。

[6] 库宁:《从水文地质和土壤改良的观点看新疆地下水的利用问题》,《新疆农业科学》1960年第12期。

[7] 刘展晓、康秉渭:《新疆地下水利用问题》,《新疆农业科学》1963年第4期。

[8] 周金龙:《新疆地下水科学事业的发展与成就》,中国水利水电出版社2012年版。