作者 | 董可馨 王小豪

编辑 | 谢奕秋

8月4日消息,著名历史学家许倬云先生在美国去世,享年95岁。

南风窗曾在2022年世界读书日来临前,与他对话。作为一名中国历史文化滋养出来的深厚学人,虽然身在海外,但他从无一刻放下过家国关怀:“中国事是我的事!”历经沧桑,看民族渡劫,山河改颜,他通过南风窗寄语中国青年:“我劝你们振作!”

已92岁高龄的许倬云,丝毫没有松懈下来的意思。

他于今年4月完成了《万古江河》的续编;两年前,在疫情背景下,仿薄伽丘的《十日谈》,同大陆学人进行了十次谈话,最近集结为新书出版。

《许倬云十日谈》

其中,他所谈话题包罗万象。

他谈中国瘟疫史,着重于瘟疫对中国历史走向的重要影响,提示“瘟疫从来不只是一个医学或科学问题,一开始就有其社会性和政治性,瘟疫肆虐的地方,人口结构会被改变,政治秩序可能被推翻”。

谈美国问题,他批评特朗普时期的“政治瘟疫”——执政者牢牢抓住权力不放,对外四面树敌、对内任性胡为——远比病理性疫情更令人担心;

谈人工智能,他希望人不要把自己主动找课题的能力和权利都放弃了,要能提出有价值、有突破性的问题供人工智能分析、处理。

2022年4月13日,在美国匹兹堡,许倬云通过录制视频接受了南风窗的邀访。屏幕那头,他穿着格子衬衫,套上一个羽绒夹克,打理得干净,整个人精气神很足。

尽历社会变迁,见识过人间百态,他难得地拥有了一种当代人罕有的跨文化与穿越时代的视角。我们所聊的话题涉及了知识与行动、现代与传统、科技与社会等。

令人意外的是,在采访结束的第二天,许倬云主动提出要对问题进行补充回答。那个勾起他谈兴的问题,也许击中了他心里最柔软的部分:他的中国情愫和一生经历。

他一口气又谈了近半个钟头,回顾自己横贯几个政权时期的经历,讲到抗战时期最穷苦的日子,母亲要替“外交机构”做点心招待外宾、补贴家用;哥哥从餐厅里的菜板上刮了油,带了辣子和盐,拌饭给他和弟弟吃。谈至动情,眼中泪光闪烁明灭。

远隔重洋,我们虽未能亲见,但那一刻,深情穿透屏幕,令见者动容。

“中国事是我的事,我认真得很!”访谈中,他对此着重强调了两遍,一字一顿,音调提高,神情认真。

这位历经世间百态的老人,已把自己的生命融入了他的中国,也把他的中国融入了他的生命。这个生命,这个中国,都将如他钟情的江河,奔流万世,生生不息。

家与国

变动,是许倬云一生的主题。

他的童年时期,恰逢日本入侵,国家与民族处于危急存亡之秋。战火、饥饿、恐惧等切身经验,深入骨血。

他回忆战乱之中的离乱岁月:逃亡途中,看见日本人扫射难民;有些人逃难路上,体力衰竭就倒毙途中,旁人走过都没余力埋葬;伤兵每天一半一半地死掉,没有药,喝一大碗高粱酒,就截肢了,痛得“鬼哭狼嚎”;“火光血影,流离失所,生离死别,人不像人”。

“在那种经验里长大的孩子,快乐不起来。”许太太说,八十岁以后,他时常回顾逃亡的经历,一讲就忍不住哭。

许倬云和太太孙曼丽(范耀文 摄)

他的父亲做过海军军官,一生骄傲的,是缴过德国人的两条军舰和俄国人的一条军舰,也陪孙中山巡视过江防。他的父亲提出在象山港建立海军基地的建议,后来也被孙中山写进了《建国大纲》。孙中山写过一条横幅送给他父亲。

饶是这种家庭出身,在战乱时期,也过得很困苦。

物资总是匮乏。采访中,他说:“除了外宾以外,没有人吃饱的。”家里的情形是,钱不够用,他常常在夜里听母亲计算——明天可以有几个钱用?数来数去,就几张钞票、几枚硬币,叫人发愁:明天一天的菜钱怎么办?

苦、穷、累、怕,都经历过,知道是什么滋味,那是“生命不知何处,安顿不知何处”,但他始终“有股气撑着”,否则要做亡国奴了。

在他那一代人之前,一个中国人,或许知道宗族、知道村子、知道朝廷,但哪晓得国家是什么、民族是什么。只是当某一天,飞机、大炮突然呼啸而来,敌人以国家的面目迫近,危及生存,自己的国家才变得具象,感情也自然依附上去。

史料图,图为驻守北平宛平城的中国军队奔赴卢沟桥抵抗日军

“房子起火的时候,救亡是第一位的。”对于那时有过战乱经历的许倬云来说,一个很容易接受的道理是:国家和个人的生死利益系于一体,没有国家,个人何以保全?

钱穆在逃亡途中著《国史大纲》;余光中于台湾满怀热忱抒乡愁;黄仁宇在美国写回忆录《黄河青山》;或许进路不同,但那代人共享了同一种情感底色,对国家的深厚感情自然得“不容怀疑”。

后来他到了台湾,同样眼见国民党处在风雨飘摇之中,而当时的台湾社会也刚经历过苦难,一片残破。在一穷二白三不济的情形下,克服困难,慢慢整顿到可以过日子,再到可以做一些建设,乃至收获一点百姓的满意。

因这种困苦经历生发出的感情,他对后来大陆所走过的路表达了理解,在采访中说:“我知道中国是怎么一步步走来的。”

许倬云(陈荣辉 摄)

对于他,“民族”和“国家”都是活的,后人生在太平日子,生计和安全都不复成为问题,民族和国家在日常意识里便自然隐遁了。对儿子,他也自知“不能把自己所沉溺而他不了解的家国之思强加在他身上,每次面对他时,以他的处境为前提”。

但他的家国思考,没有停留在同理心式的豁达理解,走得很深。

人与群

关于人与群的关系,他曾讲过这样一个比喻:

“人类是动物,是跟猴子一样的动物。很少有孤独的猴子,猴子是成群的。虽然猴群里面有被欺负的小猴子,但群猴在一起了,它的生存要靠猴群。聪明的猴子会利用小猴子,人基本就是动物,我们要理解这一点。”

进入人生后半程的许倬云,对于群体,仍保有深挚感情,但思考更为冷峻。

这与他的人生经历有关。

许倬云的求学、教学、治学生涯,有相当一段时间在美国的芝加哥大学和匹兹堡大学度过,在那里,他广泛接触中外学人,交了不少各国朋友。其中,有二战期间被日本政府迫害的日本教授,有从德国跑出来的犹太人,他们虽生在法西斯国家,但反对给世界招致灾难的国家主义。

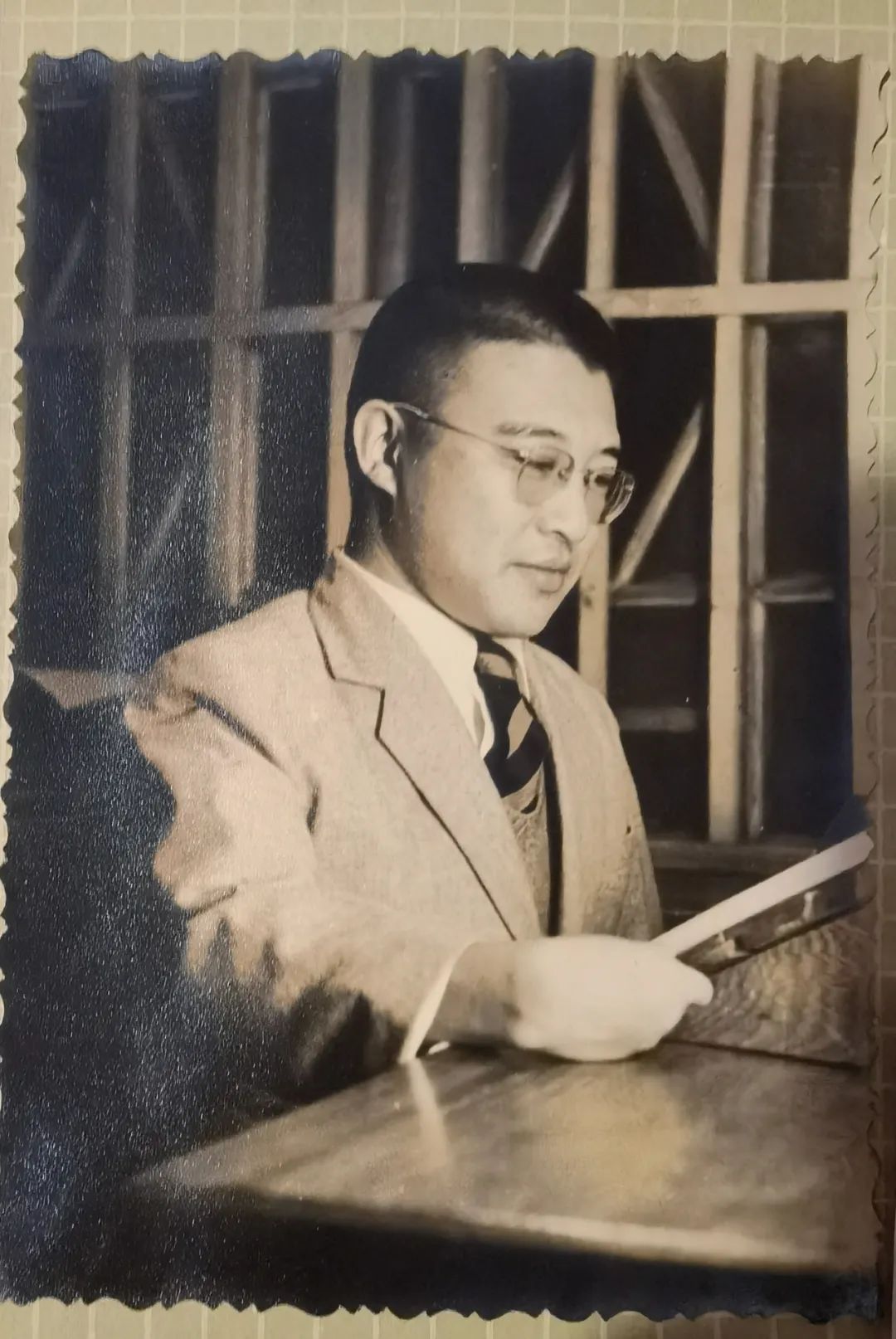

年轻时的许倬云

与他们的交往,促成了许倬云思想的转变。50岁之后,他已反思到,要“关怀全世界的人类跟个别人的尊严。”他依然反战,伤痛刻骨铭心,但他理解普通人的难。

时代会强人所难,群体也会迫人窒息,但人要始终记得:“一个群体的归属,应是自己的选择。”

我们的采访中,他谈到的两句话,可看作人与群辩证关系的极好概括:

其一、“群体是生命之所在。”

其二、“你决定着群体给你的意义。”

我从群体中来,但我并非群体的附属物,非要有个健全的我,而后才能和群体建立健康的关系。

这种意识渗透进许倬云的学术生命,立起了他关怀个体的原则。“写《万古江河》时,不写政治、战争、制度、帝王将相,只写老百姓。”

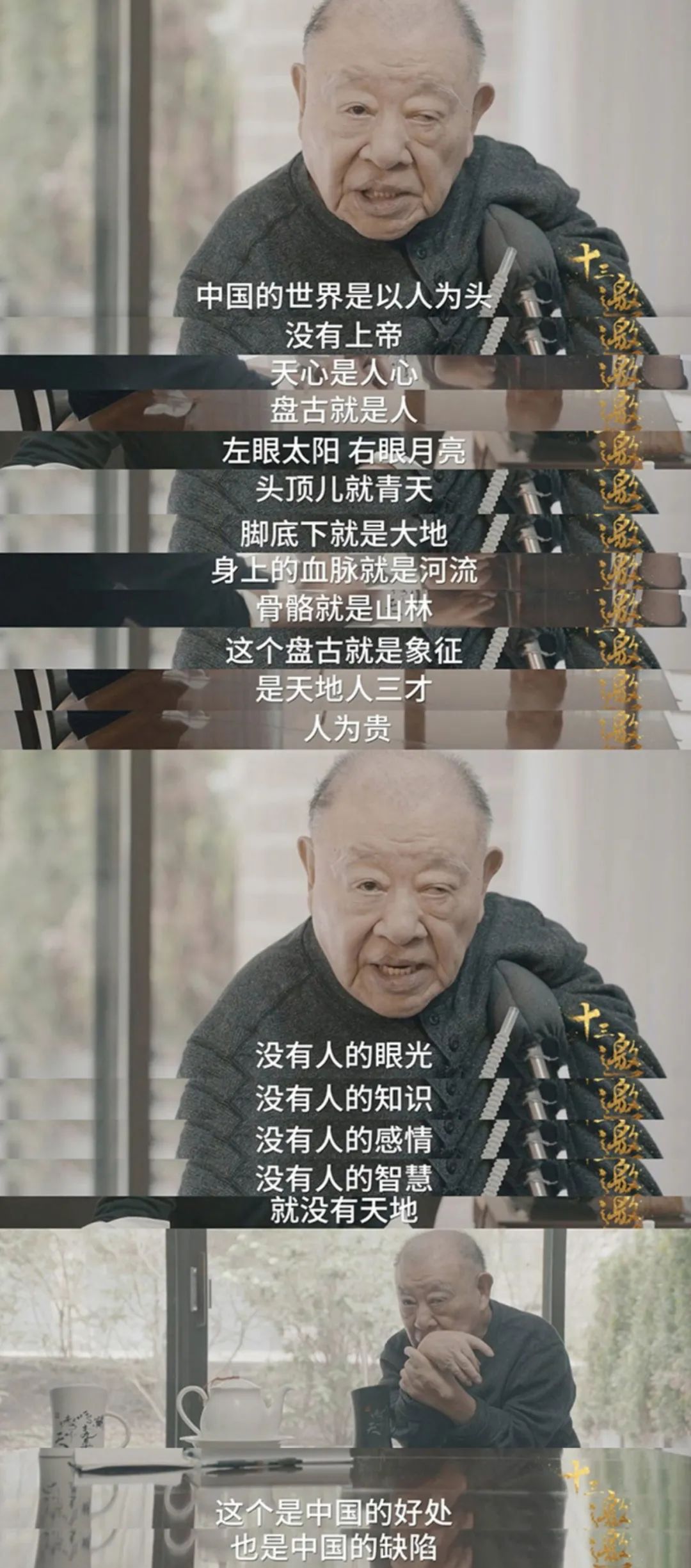

(图源:《十三邀》)

他走得很远,已经不拘束于一地一群,而是把自己置于广阔的天地人间,与万物生灵相联结。

许倬云曾为北岛的《青灯》写过一首诗,诗名就叫《读北岛〈青灯〉有感》,其中有诗句:

当满天光束纵横/投情梭,纺慧丝/编织大网,铺天盖地/将个人的遭遇,归于诗人青灯的回忆/将生民的悲剧,谱进不容成灰的青史/再撒上鲛人的泪滴/如万点露珠/遍缀网眼/珠珠明澈,回还映照/一见万,万藏一/无穷折射中/你我他/今昔与未来/不需分辨,都融入N维度的无限。

他的心境是:“拿自己作为起点,用佛家的因陀罗网——因陀罗网是无所不包的大网络——网络上每一个点都有一颗明珠,每颗明珠是完美的透光,完美的反照。所以,一颗珠子看见别颗珠子,从别颗珠子回头看见自己,珠珠相印,任何一颗珠子是反映全宇宙,你自己的心,如能去障去蔽,就能玲珑剔透,就能反映全世界的心。”

限制与超越

许倬云是双胞胎,孪生弟弟许翼云身体健全,而许倬云出生时手脚却是弯的,肌肉一直未能发达,需要借助拐杖和轮椅才能行动。

这样的他,不像一般的天真孩子,“七岁时,就有悲苦之想”。但他没有陷溺于弱者的自怨自怜,反而在旁观者位置,获得了常人不具备的视角。

他还年幼时,家人常放他在走廊晒太阳。他坐竹凳上,一晒就是两三个钟头,等家人想起来了,他才被搬进房。

动弹不得,他也不无聊,只觉“有意思得很”。他看蚂蚁怎么搬家;想蚂蚁为什么走这条路,不走那条路;为什么日影今天照在树上,跟昨天不一样。

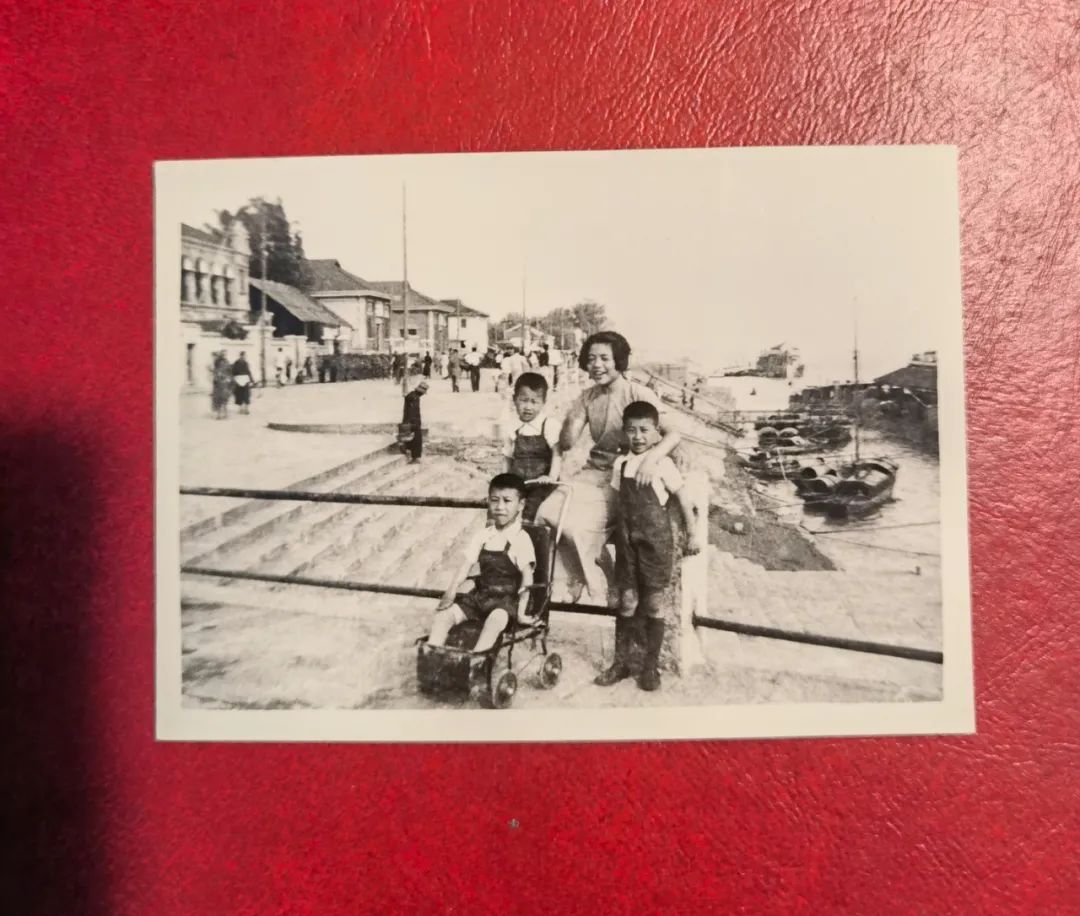

幼时的许倬云与家人的合照

1957年,他去芝加哥大学念博士,从台湾到美国,坐56天货船,和船员一起过日子,他甘之如饴。读小说、晒太阳、看海景,“海上变化宛转,有时候在黑夜里,海藻的荧光会发亮,时而一片蓝光,时而一片绿光,时而一片黄光,时而一片红光”,“飞鱼飞到甲板上被太阳晒成了鱼干,拿来当点心吃”。

他喜读武侠,对金庸前后的武侠小说,如数家珍,相当熟悉;他的学养来源很杂,戏称自己练的是“百花错拳”;他还爱好昆曲,曾为白先勇策划的《姹紫嫣红〈牡丹亭〉》一书撰写序文《大梦何尝醒》。

他似乎有一项独特的天赋,当身体、环境或时代对他形成挤压时,他能自建宇宙、四散触角、找出新路,绝不把自己从世界中孤立,即使是庸常生活,也能品尝出真味和趣味。

在采访中,他时不时流露出孩子般的状态,讲着讲着,会突然不由自主地笑起来,眼睛眯得弯弯的,皱纹也跟着笑,慈祥、亲切、憨态可掬,像个老小孩。

“full alert。”认真起来,他又会以劝告后辈的口吻说:“我盼望每个人,脑子永远保持激动。要常常好奇、常常反思、常常警觉、常常回顾、常常检讨。这样,日子才有意义。”

肉体的桎梏、伤痛于他不是限制,他的头脑、他的生命经验、他的人格精神,熔铸在一起,形成一种独属于许倬云的人格魅力。

而这种人格,在人间并不孤独——他遇到了太太孙曼丽,他们彼此吸引、靠近、结合,心心相惜,携手一生。

在《十三邀》里,孙曼丽如此描述他们的相伴:“他追求完美,不认为他身体的不完美影响到他人的完美,我跟他在一起从来没有把他当作一个身体有缺陷的人,我们两个上街买菜,都牵着手走路。”

许倬云与孙曼丽(范耀文 摄)

而太太对他也是如此的重要,2021年9月7日,他与混沌学园对话时说:“我没认识曼丽以前,我不晓得天下还有更完全的路,等到看见曼丽了,我看见星星亮起来,看到了一个完全崭新的天下,就觉得非她不可。这样一结合,就把两个天下满足了。”

普通人与大历史

许多老一辈读书人心中有天下。他们身上普遍汇集了三种特质:浓厚的家国情怀,大问题意识,以及启蒙济世的使命感。

学术与生命相互滋养,方能见自己,见天地,见众生。

许多像许倬云一样的老一辈读书人心中有天下

鲁迅一生的骨头都是硬的;胡适一生致力于在中国提倡、普及德先生和赛先生;钱穆、吕思勉、范文澜耗费心血,以一己之力撰述中国通史;陈寅恪研究历史,关怀不在历史本身,而是与他本人的处境相映。

这种学人传统,延续到历史学家葛兆光这辈人身上。在接受《十三邀》访谈时,葛兆光也谈到这个问题。他更偏好研究大问题,书写大历史。而年轻一代的历史学者,或者出于反叛,或者出于兴趣,把目光放在了更细小、专门的领域。

许倬云的学术生命,当然也流淌在同一条河流里。他着眼大问题,从具体处着手;他写中国,视野在全球,不自外于他者;他写当下,背景是长周期的历史变化。

他说自己关心的“就是21世纪大转变的问题”,我们“关心自身,心系周围的事情,永远不能离开今天的世界”。

关心自身,心系周围的事情,永远不能离开今天的世界

在我们的采访中,他提醒知识分子,要努力认识真实的中西双方,“认识中国传统的意义,认识西欧从过去到现在的转变过程,玄想未来的世界该是如何,会是如何”,这也是他自己的终身志业。

当他以历史学的进路书写时,要处理的问题有两个:记录谁的历史?以什么方式记录历史?

因为有深入中国民间和农村的经历,他能理解普通人的真实和不易;在中国文化中浸染,他有“修身、齐家、治国、平天下”的理想气度;他身为知识精英,但保有对精英阶层的质疑和反思。

从兵荒马乱年代走出来的许倬云,对书写帝王将相本能地拒斥。他在《西周史》三联版的序言中写道:“我治史的着重点为社会史与文化史,注意的是一般人的生活及一般人的想法。在英雄与时势之间,我偏向于观察时势的演变与推移——也许,因我生的时代已有太多自命英雄的人物,为一般小民百姓添了无数痛苦。”

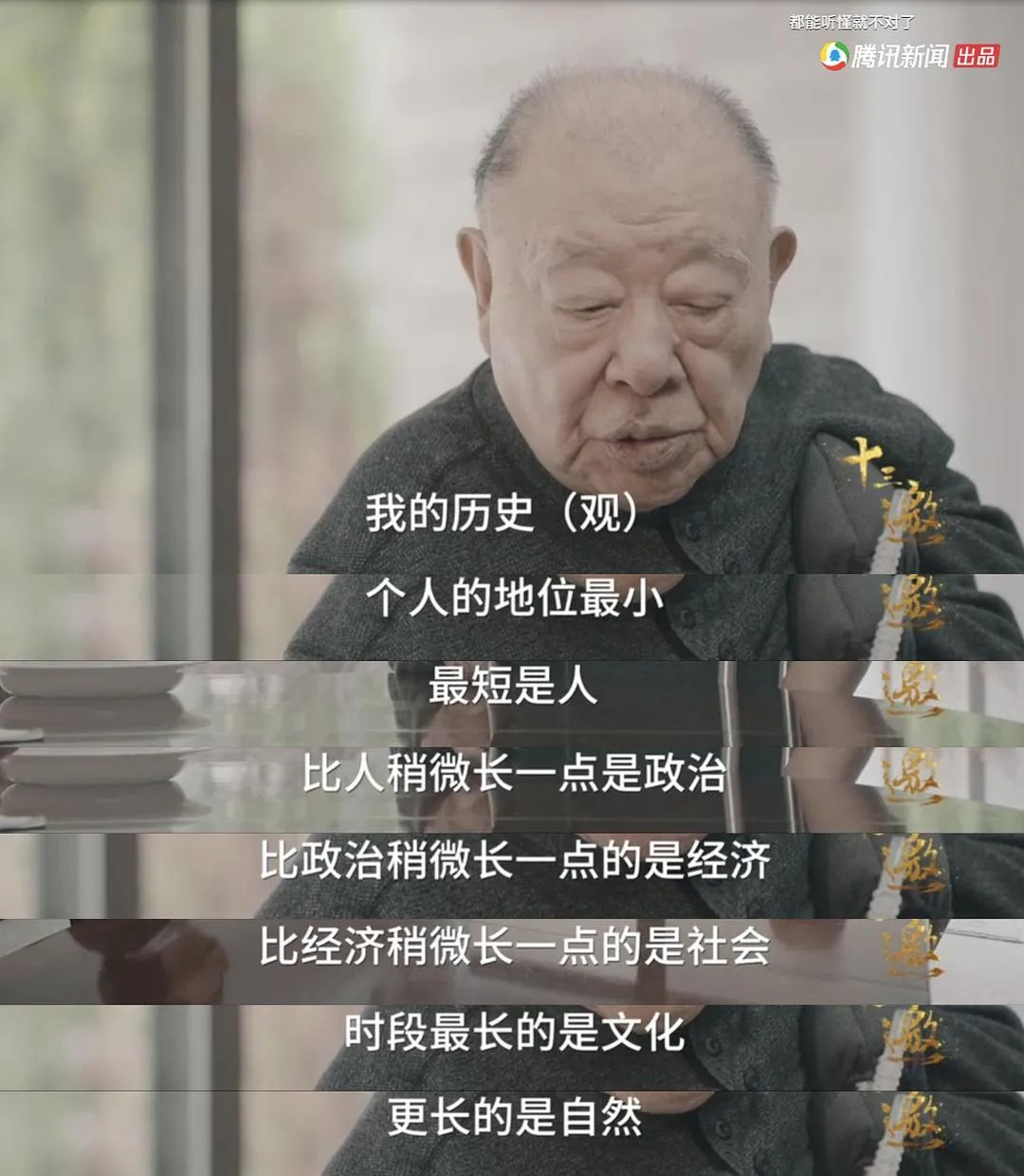

许倬云的历史观(图源:《十三邀》)

为了让普通读者可以明白他想表达的内容,他将《万古江河》写得“很浅”,力争打破学术著作一贯的知识壁垒,在他心中,“为生民立命,就是为世界帮忙,这是儒家的本分”。

在新书《许倬云十日谈》里,他同样流露了诚挚的理想主义关怀:“理想境界永远到不了,但我们自己永远要有更进一步的可能性,永远要有纠正错误的可能性。任何制度都会演变,好的制度要留下可以改变的空间。”

“知识分子,是为用自己的理想去帮助社会的其他成员一起走到理想的大同世界而工作。”这是他的立场自觉,也是道义责任。

抵抗与重建

太太孙曼丽眼中的许倬云,很稳,但情绪起伏大,他脑子里的事情太多,总也停不下来。“太聪明,不见得是blessing(祝福)。”她在《十三邀》中说。

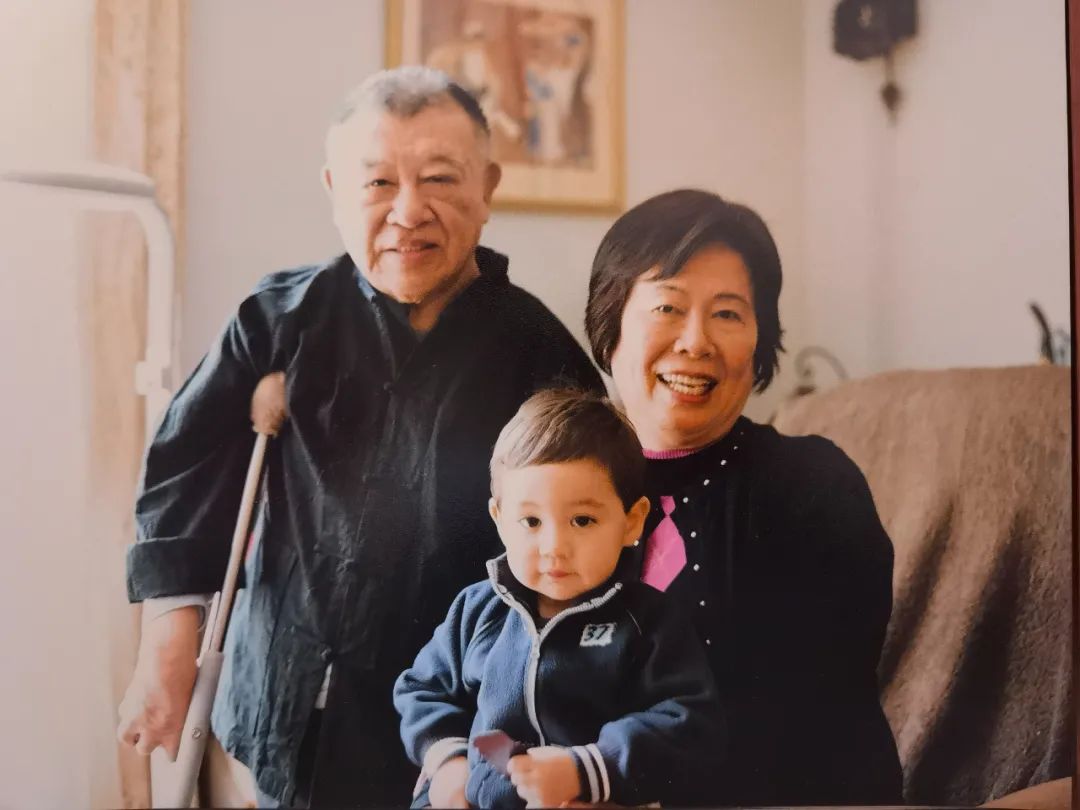

许倬云与家人的合照

如今许倬云关心的,是全人类的当下困境:疫情恐慌下的社会民情、美国的衰落、中美的竞争、人类的科技化未来,等等。

其中,尤为我们关注的是:在塑造人类社会的种种因素中,科学技术是否正从一项重要因素变成决定性力量,是否会颠覆从前解释人类行为与组织方式的理论范式?

他几乎是没等问题提完,就语气肯定地连答了几个“会”。

在他看来,知识通向两途:一途是像他这样,为知识而知识,通过知识反观自我与社会;另一类是寻找生产事业所需的工具,为效率逻辑所统领。到如今,生产领域的自动化已经势不可挡,技术工具逐渐替代了人,他担心人被工具奴役。这两类人所代表的力量,每天都在进行激烈的搏斗,在新闻里、在校园里、在彼此的谈话间。

他关心:当技术统摄一切,文化逐渐凋零,生活的价值和意义在哪里?

许倬云接受南风窗采访

我们问他,当下的意义困境、价值困境如此突出,读书也正在退化为一种工具化的、非道德的行为,不再关乎人的心灵秩序,这种时候,读书是否还可以通向良好生活?

他没有从学理的层面进行回答,而是首先给了我们一记直球:“我劝你们振作一点。”

在这种普遍迷茫的时期,他主张回归生活本身。打开自己的感受力,向生活世界的四周张望,是生命力迸发的表现。他解释道:“境由心转,你是你自己的主人,你不转的话,什么都不会发生。即便你的生活朝九晚五、在工厂的流水线讨生活,也要注意到每一天是不一样的。”

(图源:《十三邀》)

在许倬云看来,价值虚无是全世界的共同危机,这不唯独是西方社会的问题,“中国在经济上已经走出一条路来了,后半段将来怎么走,怎么实现社会公义,怎么创造共同价值,中国怎么在安身立命之外为世界文明贡献一把力,现在是重要时期。”

当世界行至此时,民众的敌人只多不少,有的看得见,有的看不见。他说,知识分子要成为民众的眼睛,帮助他们看清这个世界的真实。

“战斗每天都在进行,对方的力量太强大。”

我们尽力抵抗,他最后说。

感谢美国匹兹堡大学亚洲中心研究员冯俊文先生,对本文写作提供的帮助。

值班主编 | 张来

排版 | 文月 八斤