作者:东方某

来源:地缘与冲突(ID:dongfangmou_chen)

前言

人类文明史的发端是一万多年前的末次冰川期结束,万年前的地理环境对文明起源起到了几乎决定性的作用。

但万年前的地理环境是前几百万年塑造的,在末次冰川期结束之后大致定格。

当今的海陆格局、地形起伏基本和万年前一致,只有少量沿海地区还有海陆变迁,如河口三角洲的蔓延和海侵。

当然,各地气候也在万年前大致定格,海陆、洋流、行星风带、碳循环和当今没有多少区别,万年内只有一些降水、气温的轻微变化,表现在陆地上即是气候带的些许位移。

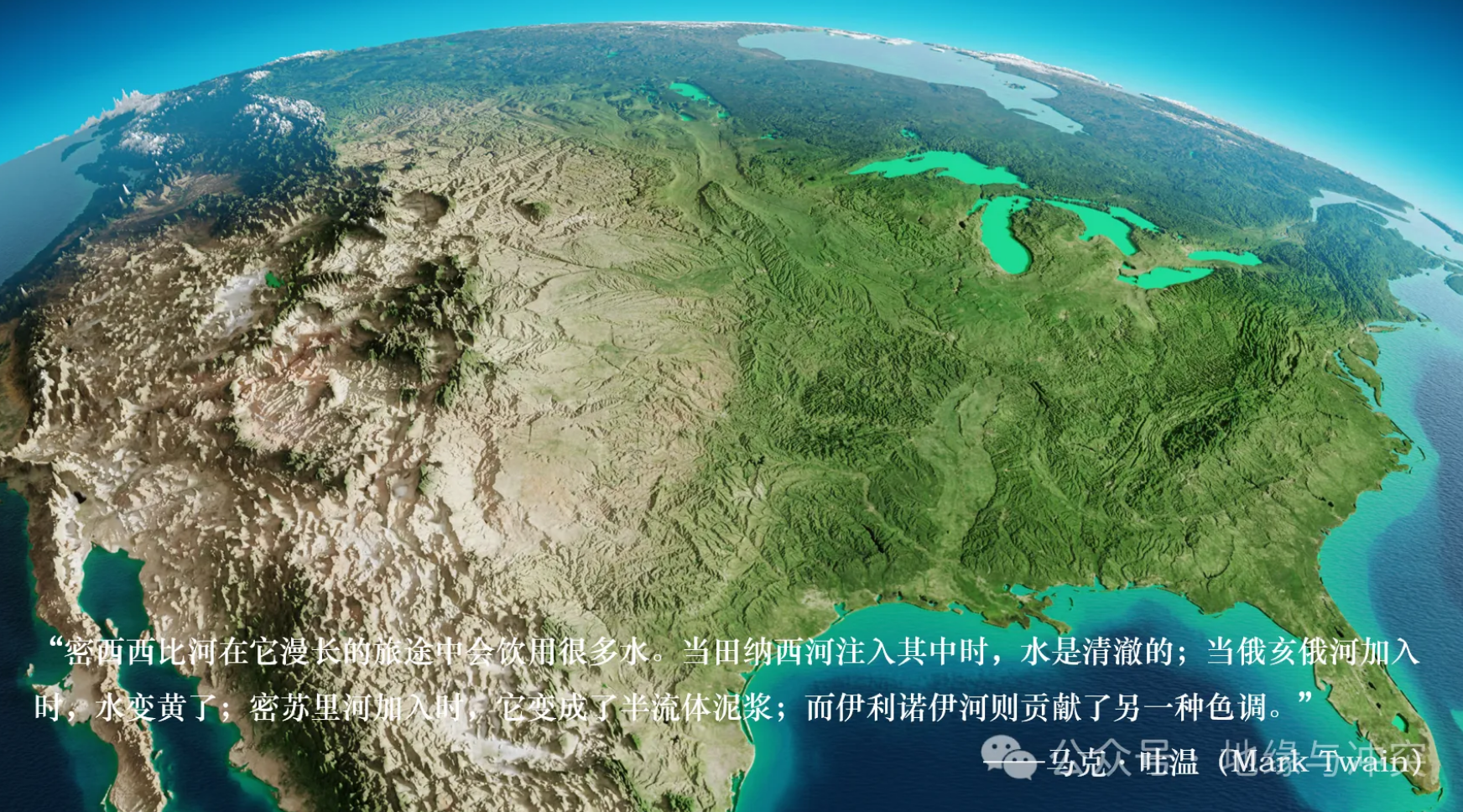

北美地形塑造的结束时间比其他大陆稍晚一点,大约在五六千年前定格,这也是北美文明史起步非常晚的原因之一,并影响到现在北美的土地潜力。

本文以史前北美地理为起点,从地理角度描述欧洲殖民者登上北美到近现代美国形成的过程,换个角度重新认识美国。

北美冰盖

以百万年的时间尺度计,冰川运动是塑造地表地形的主力军。

北美是几百万年来冰川运动最剧烈的地方,远超其他大陆。

今天的美国北部和加拿大大部,哪里土地肥沃,哪里土地贫瘠,哪里山川壮丽,哪里适合工业、贸易,哪里适合搞农场,都是这几百万年冰川运动决定的。

一切,都要从曾覆盖半个北美的巨大冰盖说起。

今天的格陵兰岛冰盖长2500公里,最宽处1100公里,平均厚度2300米,最厚的地方3400米,是除南极洲外最大的冰盖,若全部融化,全球海平面将上升6米。

格陵兰岛冰盖虽然巨大,但只是史前北美冰盖的残余。

末次冰川期的盛冰期,半个北美洲被巨大的冰盖覆盖,东西到大西洋和北冰洋,北连北冰洋冰盖,南至五大湖以南,并向南延伸到密西西比河支流俄亥俄河。

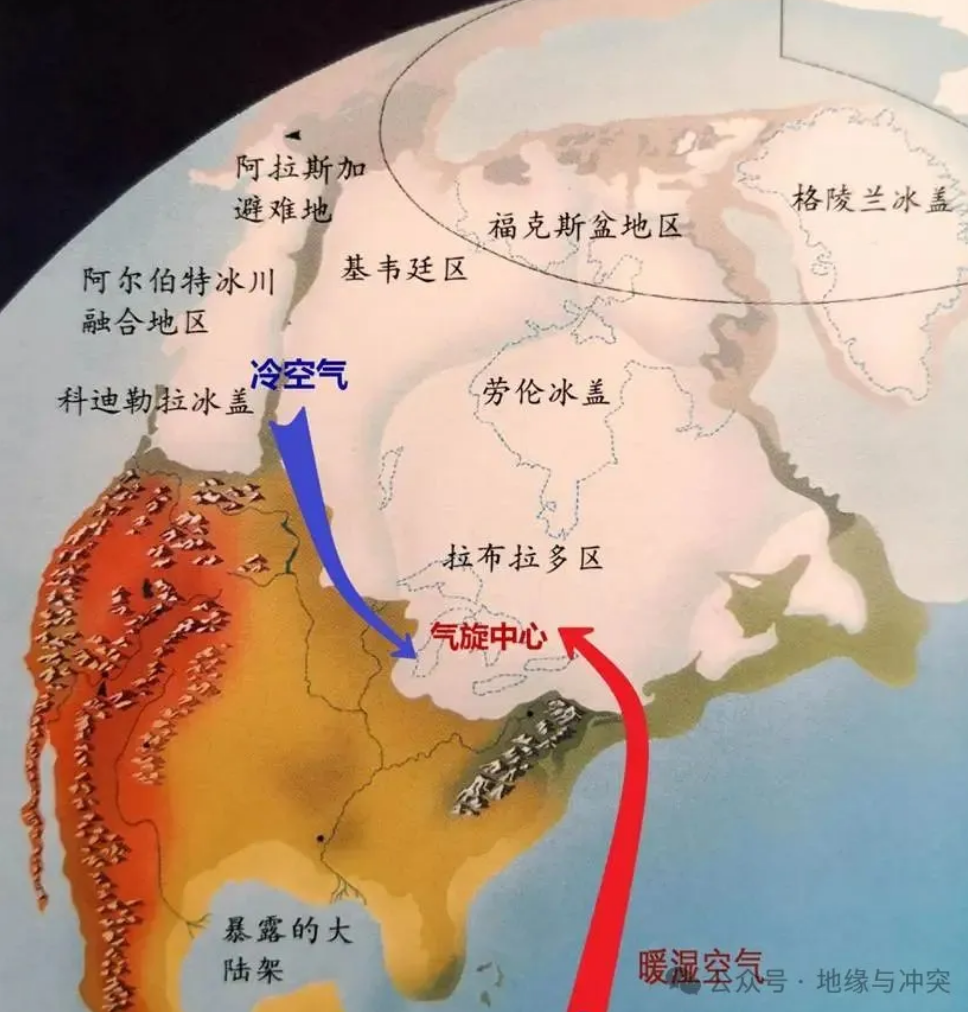

北美冰盖大致分为两部分,以落基山脉东侧的雨影区为界,东侧为主冰盖——劳伦泰德冰盖,西侧为科迪勒拉冰盖,二者覆盖陆海总面积约2000万平方公里,是当时世界上面积最大的冰盖。

劳伦泰德冰盖平均厚度达3000米,无论覆盖广度还是冰盖厚度都首屈一指。

这得益于北美洲濒临三大洋,水汽容易进入内陆,加上北美冷涡(上图气旋中心)的抽吸作用,即使在盛冰期的寒冷地球,北美也降雪丰富。

常住加拿大的同学都知道当地冬季的降雪量,冰期气候寒冷,只要当地积雪在夏季不能完全融化,依靠冰雪的反射就能形成大片冷区,让温度常年保持零下,然后积累更多冰雪,年复一年的冰雪堆积,最终形成了巨大的劳伦泰德冰盖。

西侧的科迪勒拉冰盖也不遑多让,常年西风带来的水汽在山前形成地形雪,其降雪量还要超过五大湖区,这里一个冬天积累的最大雪厚可达24米。

科迪勒拉冰盖处于山海之间,面积相对“狭小”,巨大的冰川在自身重力作用下不断向太平洋滑动,断裂、崩碎,形成浮冰,最终消融在海水里。

饶是如此折损,科迪勒拉冰盖厚度仍然达2000米。

地貌重塑

科迪勒拉滑动的冰川犁开大地,刨出深谷,在山区形成角峰和U型谷。

间冰期地球温度较高,冰盖部分消融,海平面上升,沿海的U型谷被海水淹没,形成极尽曲折的海岸线,即峡湾。

今天的加拿大西海岸山海相间、风景秀丽,得益于当初的冰川塑造。

劳伦泰德冰盖有所不同,它巨大无比且处于内陆,基底地势较低,冰川很难直接滑入海中,而是向南滑入较低纬度的陆地。

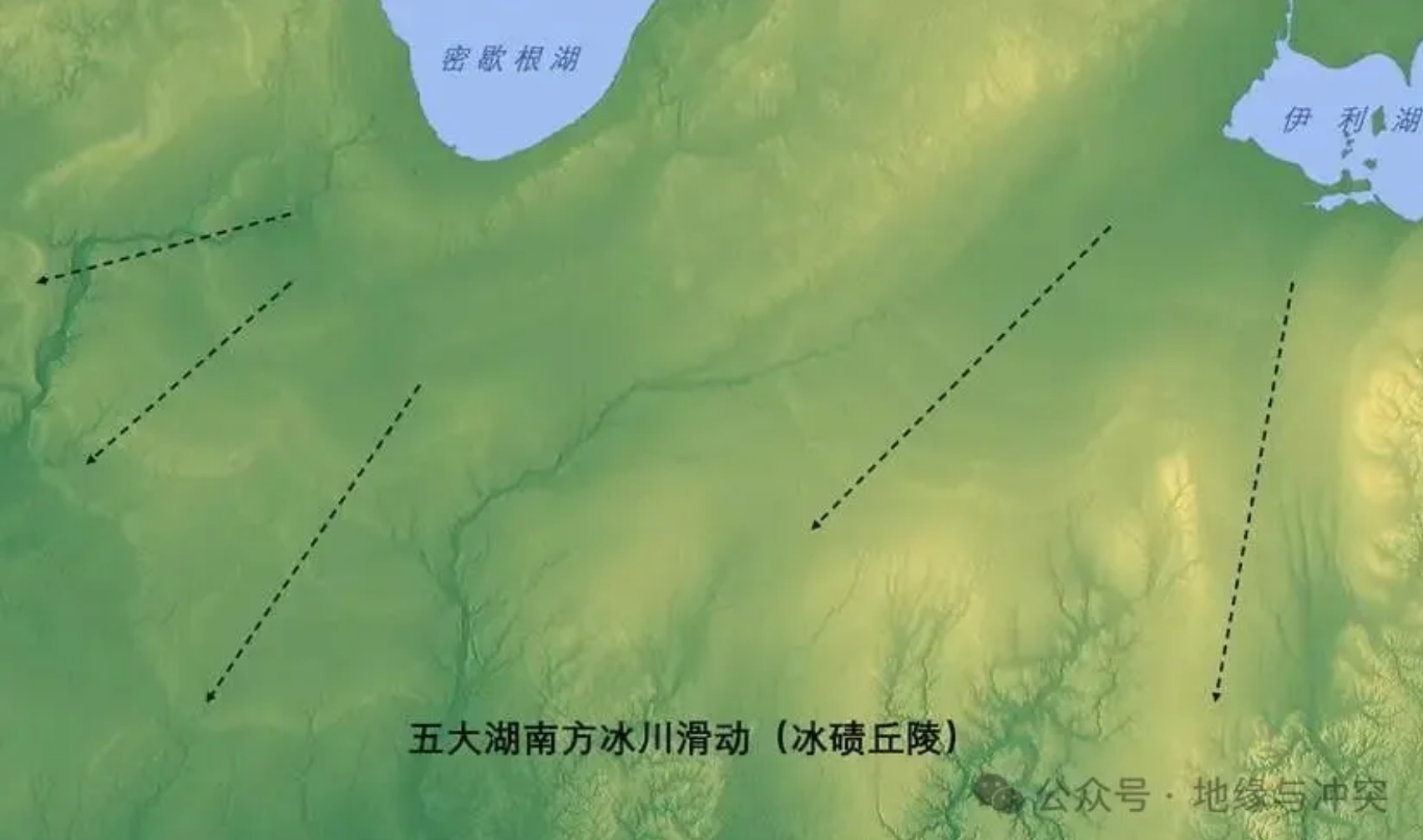

巨大的冰川一次又一次推动山石、泥土滑行,然后沉寂、消融,把高地刨低,在低地堆积,形成道道连绵千里、高几百米的冰碛丘陵。

冰期过后,即使经过上万年的流水侵蚀,地貌重塑,仍然留下清晰的印记。

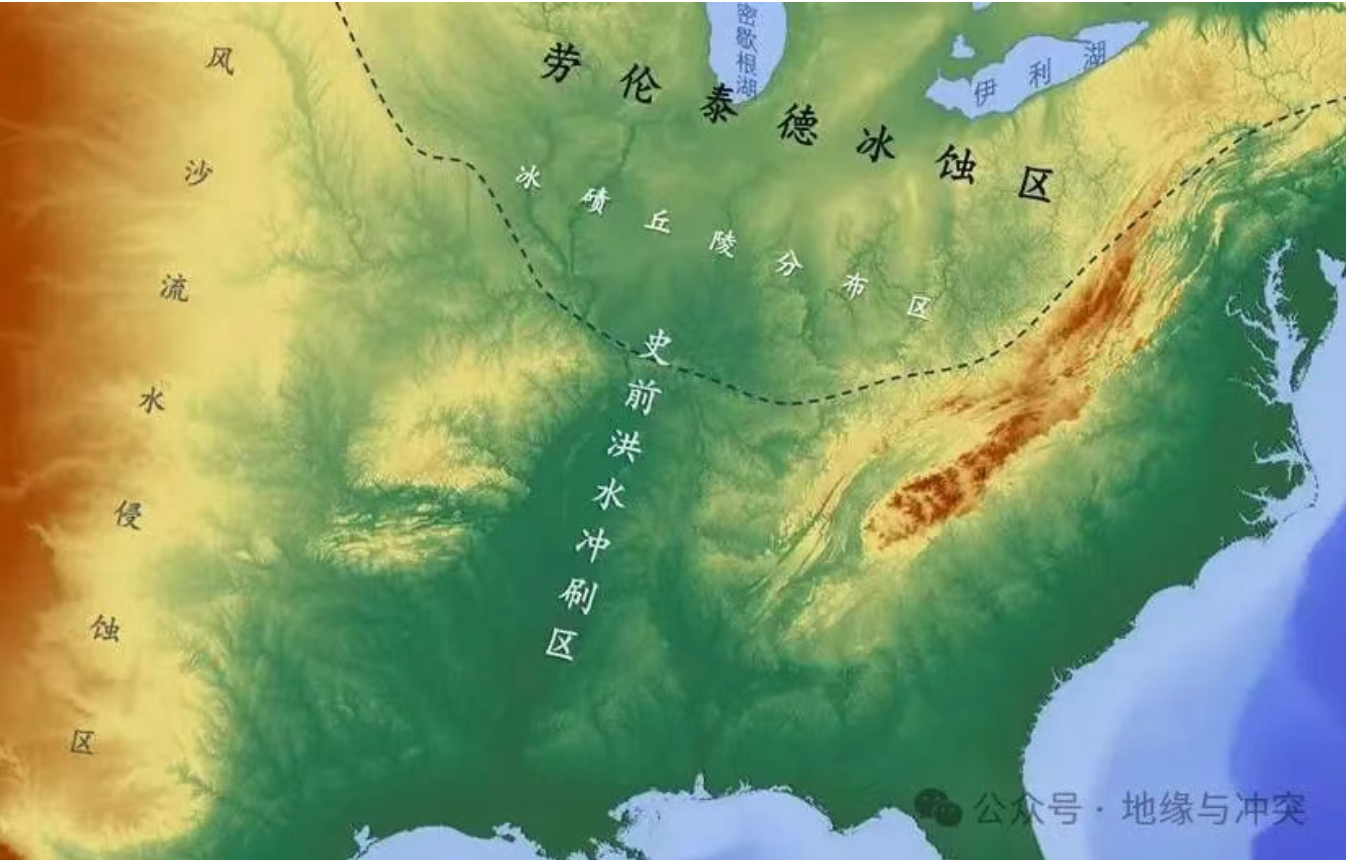

在今天的地形高程图上,我们仍能清晰看到北美五大湖南方的冰川滑动痕迹(仔细看下图涟漪状丘陵)。

重点来了,今天的北美五大湖附近广阔平原不是冲积平原,而是冰蚀平原。

先记住这点,五大湖是美国和加拿大的核心区,非常重要,其影响后续正文会陆续讲到。

劳伦泰德冰盖因巨大的自重和刨蚀,部分冰体深入陆地达数百米,冰期过后,冰川融化,形成巨大的湖泊群。

没错,北美五大连湖就是这么形成的。

北美五大湖总面积24万平方公里,蓄水总容量23万亿立方米,约占全球淡水总量的20%,是一个超级淡水湖群。

一般大型连片湖泊在低洼平原,湖深很浅,但五大湖是冰成湖泊,最深处400米,且海拔相对较高,是圣劳伦斯河上源,就连密西西比河也发源于五大湖高地附近。

当然,不仅五大湖,整个加拿大的几十万个大小湖泊基本都是冰蚀湖,无论沿海还是内陆支离破碎的地形几乎都是冰川塑造。

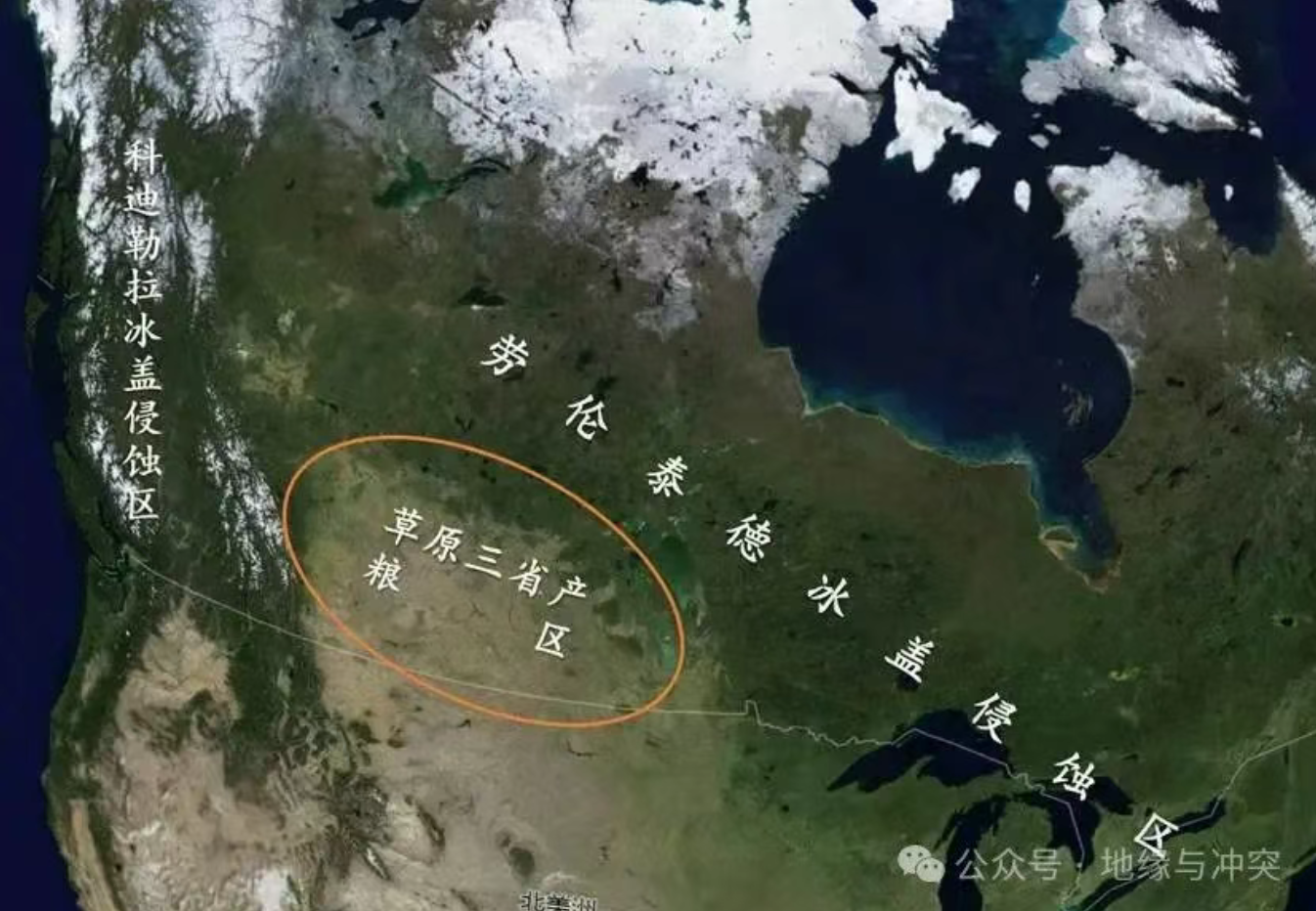

劳伦泰德冰盖最终把加拿大除落基山区之外的广大地区生生削平,劳伦琴高原海拔仅剩下200米,成为世界上海拔最低的高原,边缘区的拉布拉多高原也只剩下500米海拔。

冰盖的中心区形成了巨大的“冰蚀湖”,海水漫进之后成为哈德孙湾。

今天的大半个加拿大都是冰川塑造。

冰成地貌覆盖北美西部科迪勒拉山区,劳伦琴低高原、拉布拉多高原、五大湖区、美国东北部和纽芬兰岛,最南至俄亥俄河流域,和两大冰盖覆盖范围大致相同。

两大冰蚀区之间的狭长通道是冰期两大冰盖交界的地方,成为冰川末期从亚洲跨过白令陆桥人类的南下美洲通道。

广大冰蚀区的土地被冰川荼毒,无论高原还是平原,土层、表层岩石被冰川一遍遍刨去,基岩裸露,即使冰期结束万年之后,当地土层仍未形成,厚度很薄,缺乏营养,非常不适宜谷物生长,只能生长乔木。

得益于此,整个五大湖区、圣劳伦斯河周边、美国东北部,湖光山色、风景秀丽,是徒步、爬山、划船、垂钓、秋游等户外活动的好地方。

缺点就是不适宜种地。

于是,绝大部分加拿大、美国东北部,包括俄亥俄河以北的五大湖区,费城以北的美国东北部都不是产粮区,这里的土地和气候适宜多汁牧草生长,是著名乳畜区。

加拿大的产粮区分布在西部草原三省,落基山脉东侧雨影区,原劳伦泰德冰盖和科迪勒拉冰盖交界的地方,这里冰川运动不剧烈,间冰期沉积作用较显著,形成了相对深厚肥沃的土壤。

史前洪水

冰川运动重塑了北美的中北部,而洪水影响了南部,也即是今天的美国密西西比河流域。

洪水是冰川融水导致的。

冰期,冰川推动的土石在密西西比河流域北部形成一道道冰碛垄,高达数百米,更应该叫冰碛丘陵。

间冰期冰盖南缘的冰川最先融化,融水被冰碛丘陵阻拦形成堰塞湖,也有的巨大冰墙阻水形成冰坝湖。

巨量的水体日复一日堆积,最终形成连片的巨大堰塞湖,直到某一天冰碛丘陵和冰墙再也阻拦不住。

然后就如水库溃坝般倾泻而下,形成史前洪水。

世界各地相似的史前洪水传说大多为一万多年前冰期结束,冰川融水形成的,靠着族群记忆添油加醋或者魔改之后流传下来。

美国中部的地势北高南低,北部现在叫中央平原,海拔并不算高,实质是冰川运动中各种冰碛物堆积形成的,比如前面说的冰碛丘陵。

很明显,这种平原先由冰川刨一刨,推一推,再用冰碛物堆一堆,注定不会很平,到处是缓坡、垄岗、丘陵,从高程图上就能明显看出。

这种平原一点也不优质,它不是单纯的沉积作用形成,土壤年轻,发育浅,质地混杂,表层可耕作的土壤没有完全形成,有机质含量低,可以说先天不足。

只有低洼的河谷地带沉积作用显著一些,土壤相对好一些,但冰期才结束一万多年,肥沃土壤尚未大规模塑造出来。

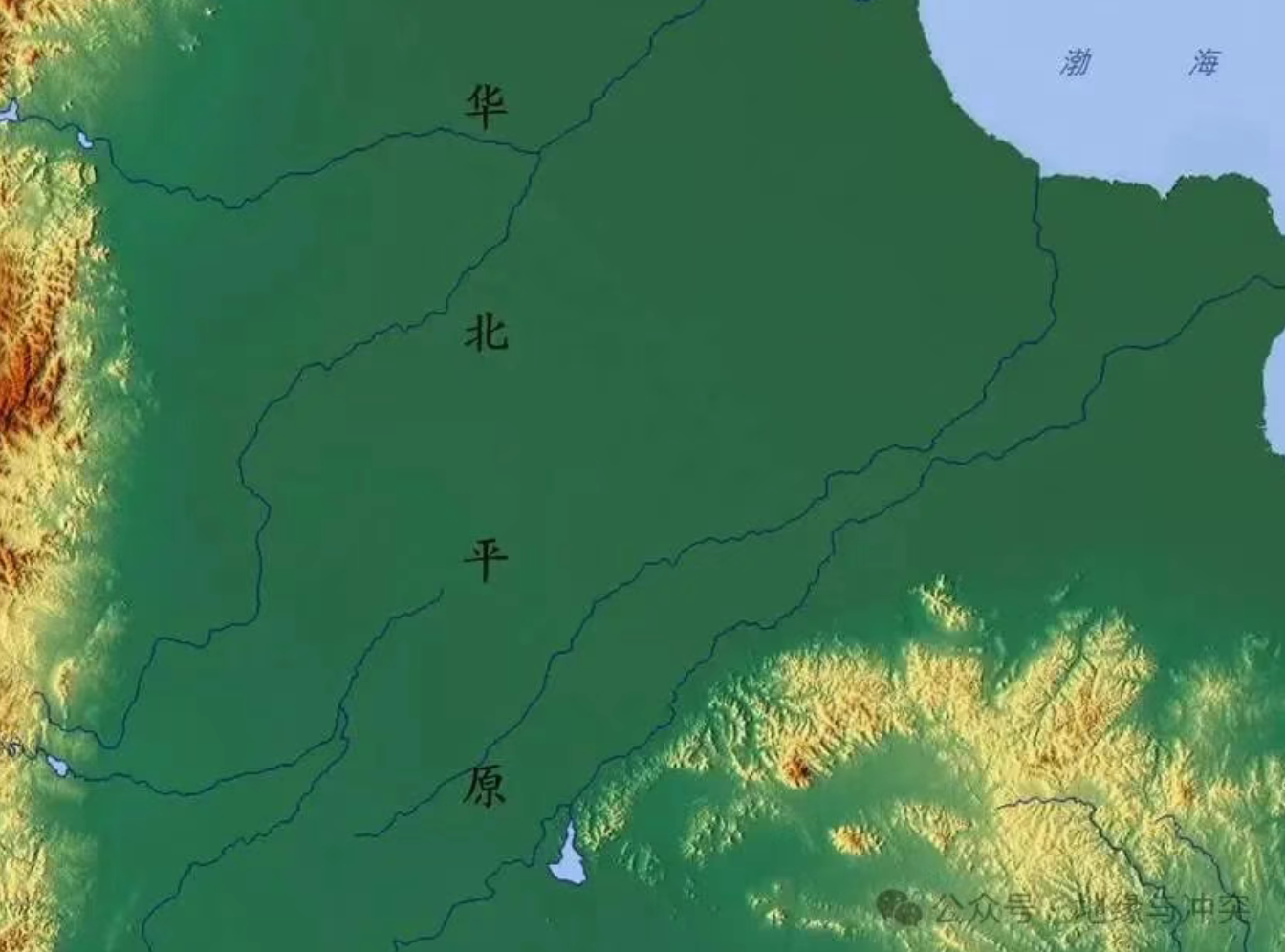

对比之下,华北平原这种主要由河流冲积而成的平原如镜面一般,高程图上完全看不出一点起伏。

这才是适宜农耕的耕作土。

北美有这样的土壤吗?

有,但又不太一样。

它不是由河流日积月累慢慢沉积出来的,而是由史前洪水冲刷出来的。

密西西比河中下游就是这种情况,它虽然不是如镜面一般平整,但从高程图上基本看不出起伏了。

北部冰川堰塞湖决坝的时候,巨量洪水沿着低洼的平原向南先冲一波,一直冲刷到墨西哥湾,然后地势稍高的地方被流水侵蚀一下,洪水过后,低地迎来一段沉积作用时间。

但是,冰期和间冰期交替进行的几百万年间,这个地方被洪水冲刷一波又一波,土壤冲刷侵蚀和沉积反复出现。

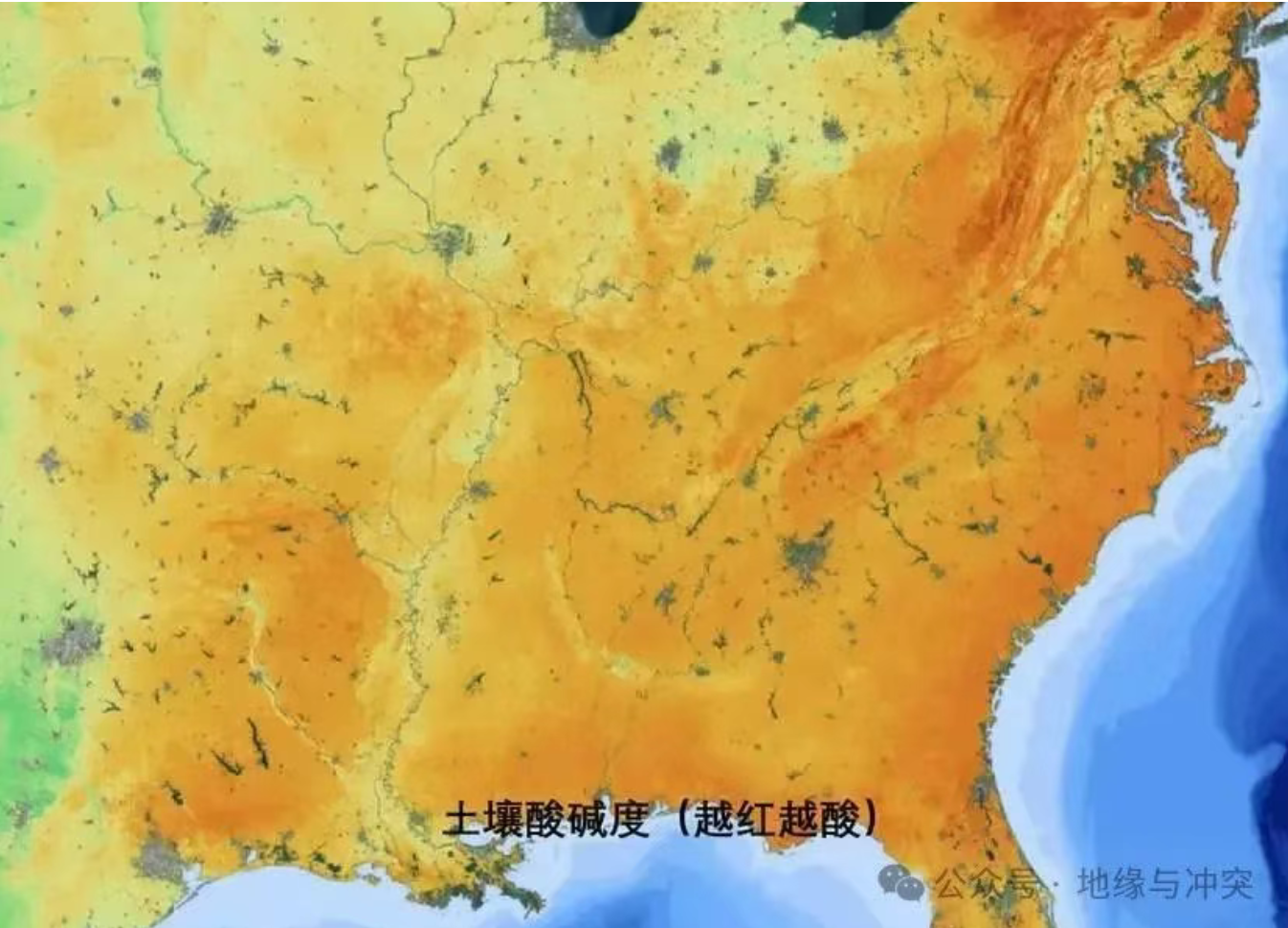

这种平原土层还好,不会很薄,低洼处还很深厚,但是其酸碱度往往失衡,可溶水矿质被反复冲刷之后土壤就变成了酸性,如果冰期过后当地降雨量也不小,那酸性更强。

不幸的是,美国东南部降水丰富,而且因为季风性不强,四季分布均匀,淋溶作用强烈。

于是,美国东南部的所有土壤基本都是酸性壤,其酸度堪比热带雨林的贫瘠红土。

这种土壤不是不能种地,经济作物如棉花、甘蔗之类的还是可以的,种粮食不太行,所以美国广大南部是经济作物产区,著名的棉花黑奴种植园嘛。

看到这里,相信广大小伙伴们已经感受到地理对人类社会的巨大影响了,美国的历史诸如南北战争都可以追溯到地理因素,这是地球online底层代码。

美国西部

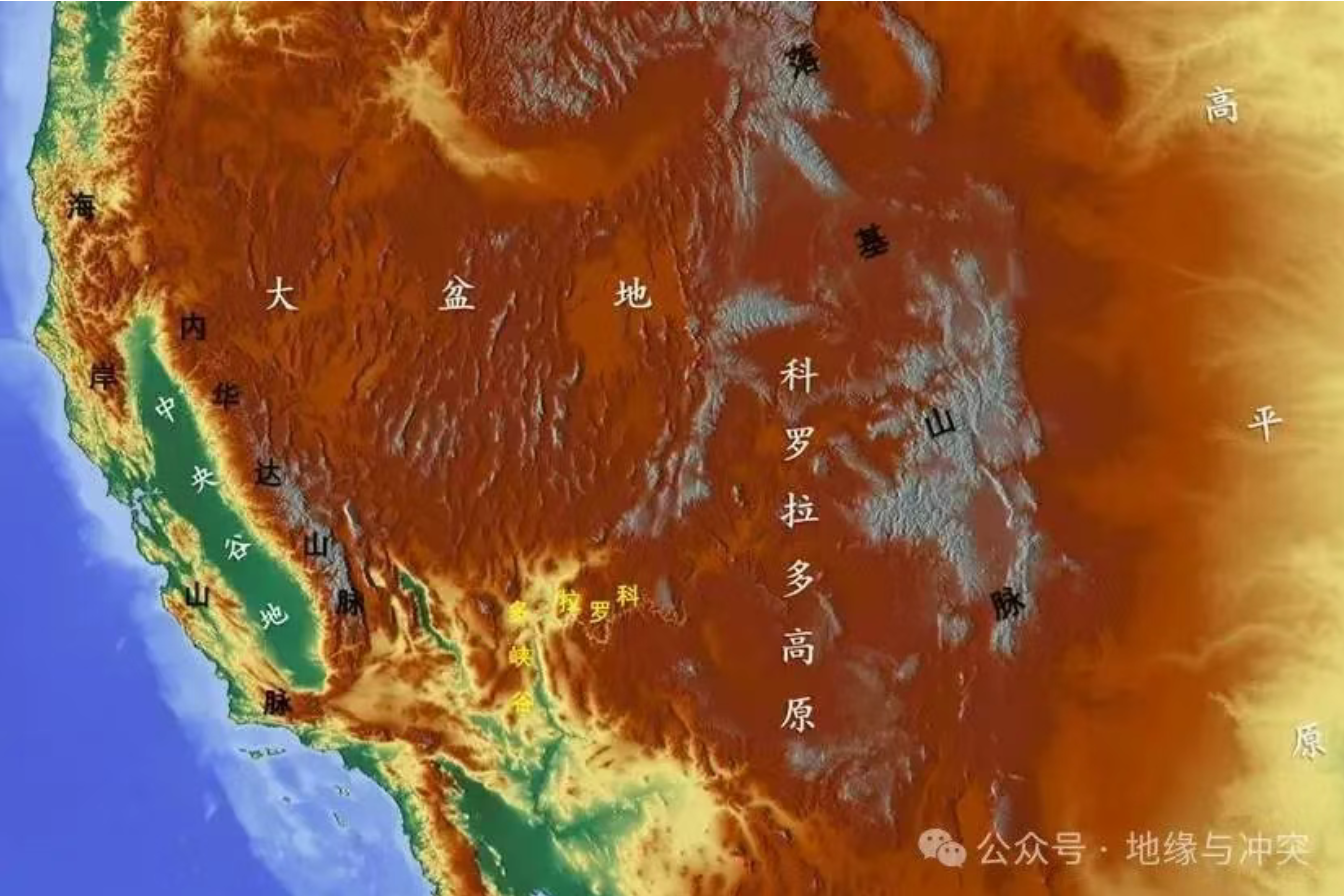

北美冰川除了前述两大冰盖之外,西部高山上也有不少冰川,只是冰盖没那么厚。

主要分布在落基山脉和内华达山脉,这里已经到了如今的中纬度副热带。

因冰川体量较小且融化较早,后期被流水、风化侵蚀之后痕迹不太明显,但也形成三个结果。

其一,冰川融水流入内华达山脉和落基山脉之间的大盆地,形成几个大盐湖,但因降水稀少,蒸发旺盛,如今留存盐湖不多,只剩盐湖城一个大湖了,干涸的古盐湖遍布盐壳、盐漠,是真正的鸟不拉屎的地方,但盐矿丰富。

大盆地是内流区,形成盐湖,南边的科罗拉多高原是外流区,冰期和间冰期交替形成一波波的洪水,冲刷出了壮观的科罗拉多大峡谷,这地方现在降水稀少,只靠现在这点水搞不出这等规模,还得是冰川水。

其二,内华达山脉西侧的冰川水涌入加州中央谷地,这个谷地仅有一个小缺口,沉积出了深厚的谷地平原,当然,内华达山现在降水也不少,后期还有河流冲积作用,加上谷底内部气候干旱,酸碱度平衡,这种土壤非常肥沃,现在是美国西部主要农业区。

其三,落基山脉以东是“大平原”,其实是一个巨大的缓坡高原,有“高平原”的说法,落基山脉东侧的冰川水对其形成几波严重的侵蚀作用,导致这个150多万平方公里的“大平原”土壤先天不足,冰期过后形成的表层黑土、黑褐土太薄。

这个平原看起来土壤肥沃,但只要表土被破坏,立马死给你看,加上降水较少,风化严重,耕地非常脆弱。

大平原虽然是美国的粮食主产区,但无论是表土还是地下水都透支严重,1934年美国黑风暴就是这里的故事,毁掉50万平方公里表土,3亿吨土壤被卷入大西洋,场面非常的惊悚。

清教徒

中世纪末期,罗马教廷权威达到巅峰,欧洲国王们没有罗马教廷的认可都不算正统君主,天主教徒都要按“十税一”给罗马教廷交税,教廷相当富有。

1453年,东罗马帝国灭亡,奥斯曼土耳其帮助天主教消灭了竞争对手东正教,更显罗马教廷正统。

1492年,西班牙收复失地运动完成,把穆斯林彻底赶出西欧,西班牙成为罗马教廷最忠实拥趸,天主教廷权威达到巅峰。

同年,哥伦布发现美洲,西班牙开启美洲殖民,随后数百年,欧洲传教士带着圣经满世界传播“主的荣光”。

随着殖民开展,西班牙和葡萄牙成为欧洲最富裕的王室,是罗马教廷最大的依赖,二者形成神权和政权相互依附的关系。

此时欧洲中北部,法兰西、德意志、大不列颠和北欧地区成为罗马教廷相对边缘化的区域。

不过,无论是封建王权还是新兴资产阶级,这些地区也有了一定程度的发展,特别是贸易发达的莱茵河流域和北海周边地区,也即德国北部、尼德兰(荷兰)和英国。

翅膀硬了,在教廷边缘化让这些封建主和资产阶级越来越觉得,我的领地凭什么要给教廷交税?

这些钱我自己收了不香吗?

对老百姓来说,战争、瘟疫、饥荒、死亡,天启四骑士来临的时候,造物主有什么用?教士贩卖赎罪券疯狂敛财,他们又有什么用?

有什么事我直接向上帝祷告就行了,为何要有教会这个中间商?

况且,大航海的深入开展让欧洲人开阔了世界观,对神权越发质疑。

于是,封建主、资产阶级、普通贫民和罗马教廷的矛盾越来越大,天主教区面临一场深远的改革。

新教应运而生。

这场宗教改革以英国最为典型,也最为彻底,这是一场自上而下的改革,整个大不列颠全部反了天主教。

改革过程中出现了两个流派:国教会和清教徒。

国教会主张独立教区,不再归属罗马教廷管辖,但保留宗教仪式,维护阶级划分,“十税一”交给本地主教,一句话概括是保守的改良派,代表的是封建主和贵族的利益。

清教徒则是主张一切从简,净化自身成为“圣徒”,不认圣经外的一切权威,提倡奋斗和勤劳致富,税只交给自己的教会,理想是建立私有制的神权天国,一句话概括是理想化的激进派,代表的是中产阶级、自耕农和手工业者的利益。

一个不要教廷,自己做中间商,一个谁都不要,要完全自治,改良派和激进派不可调和。

国教会和清教徒你来我往斗了几十年,最终代表封建王权的国教会胜利,清教徒被迫流亡海外。

对此时的北美印第安人来说,噩梦开始了。

新英格兰

北美之所有能成为英国殖民地,而不是西班牙、荷兰和法国,就是因为大批量的清教徒移民。

西班牙殖民美洲虽早,但主要是官方和贵族活动,以金银矿和贸易为目标,且西班牙严格限制移民。

别看地图上西班牙主张的殖民地广大无比,实控的仅有沿海一些贸易据点而已,欺负印第安人不能揭了棺材板说广大北美还是自己地盘。

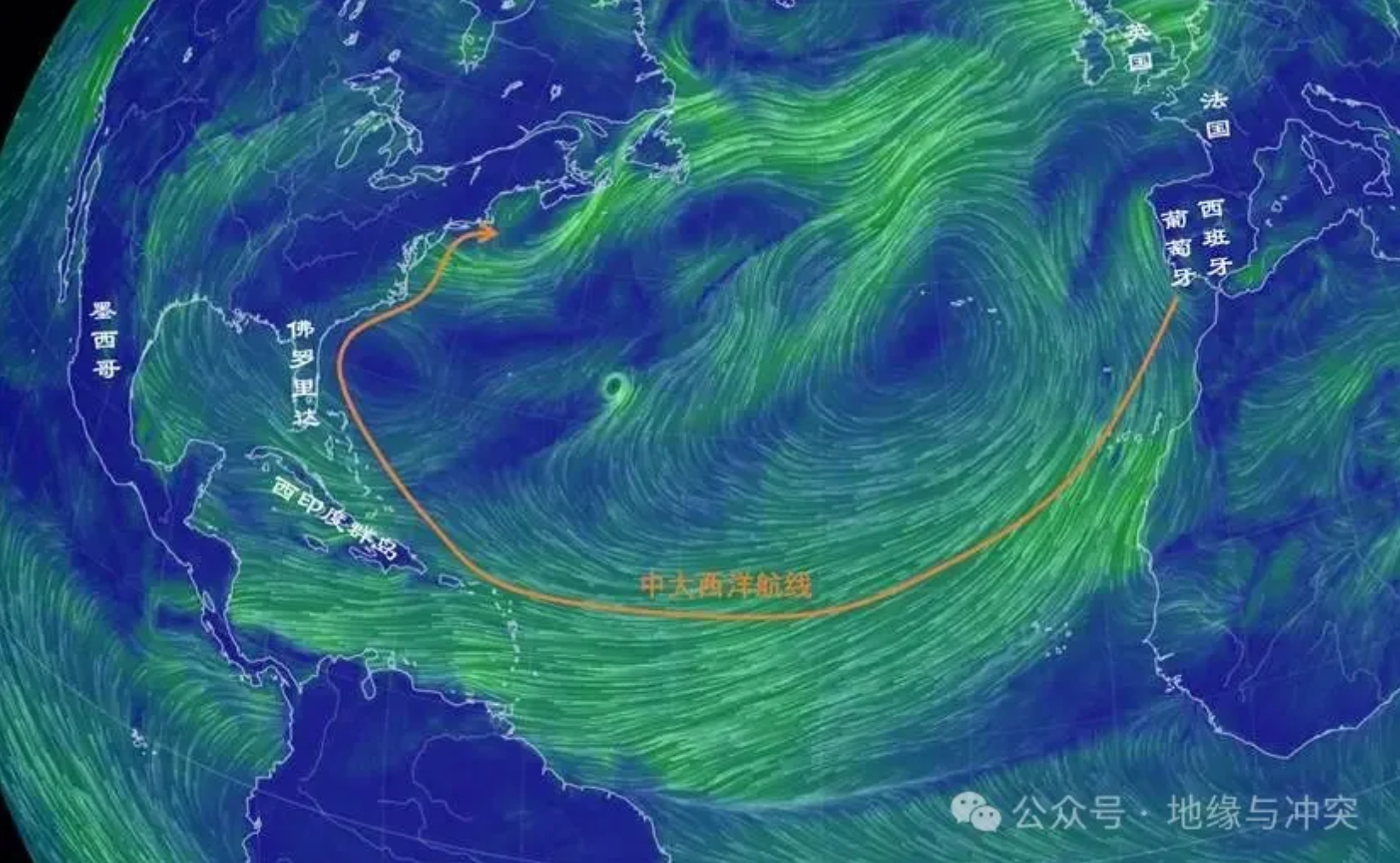

风帆动力时代,从欧洲去北美只能先南下西北非海岸,然后顺着东北信风向西到达西印度群岛或墨西哥湾,然后再沿海岸北上。

西班牙葡萄牙得了地理位置上的先机,成为大航海时代的先发者,佛罗里达半岛成为西班牙殖民据点。

另外还有亦商亦盗的北欧维京人顺着极地东风和拉布拉多寒流到达过圣劳伦斯河口附近,和土著进行皮毛贸易。

其余整个北美仍人迹罕至,大片内陆更是印第安人各部落的天下。

对逃离英国的清教徒来说,选择哪里落脚是个大问题。

中美洲和南美是西班牙的地盘,清教徒只能选择佛罗里达以北的北美地区,内陆是印第安人的地盘,那范围只能缩小至沿海地区。

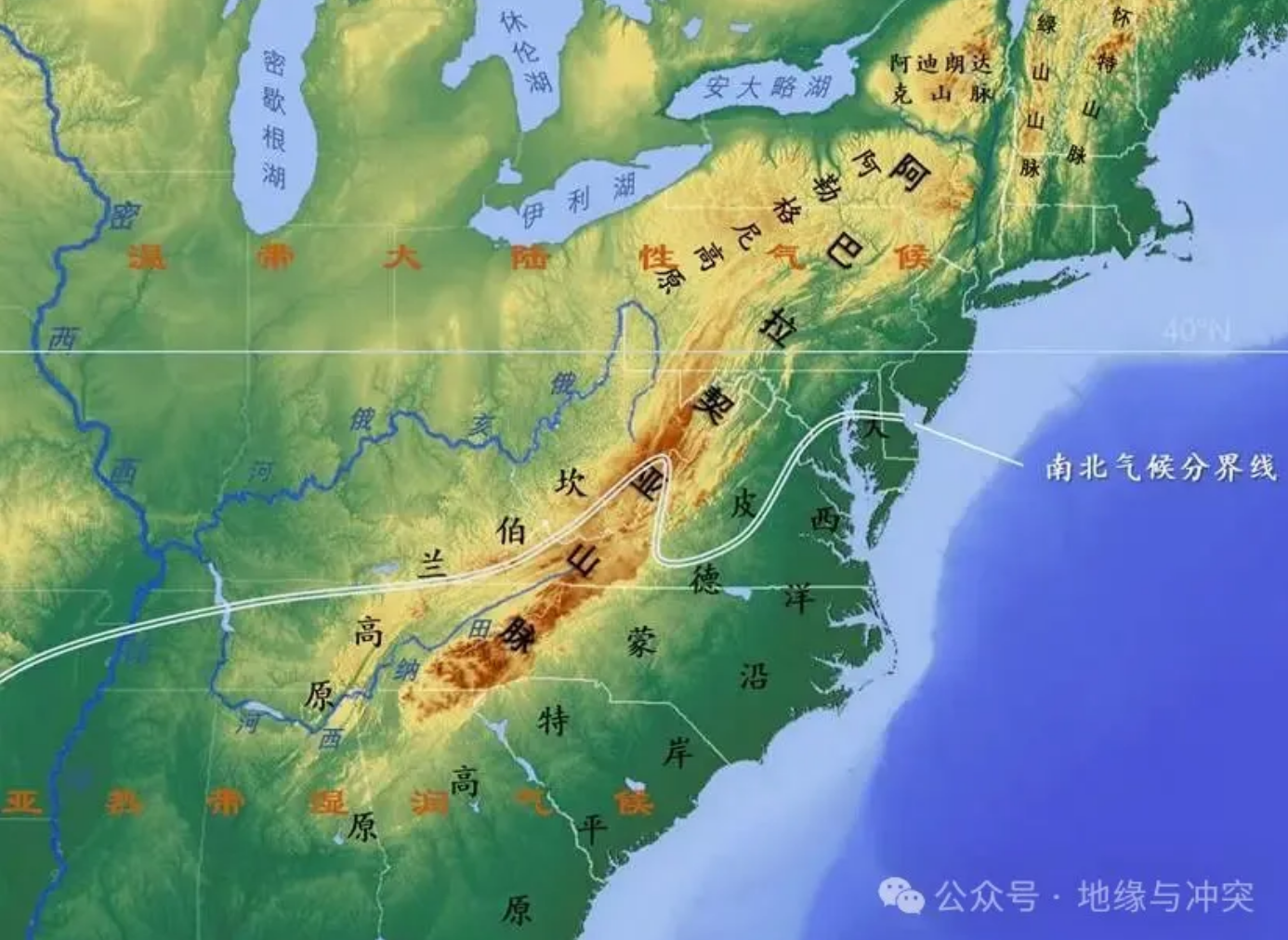

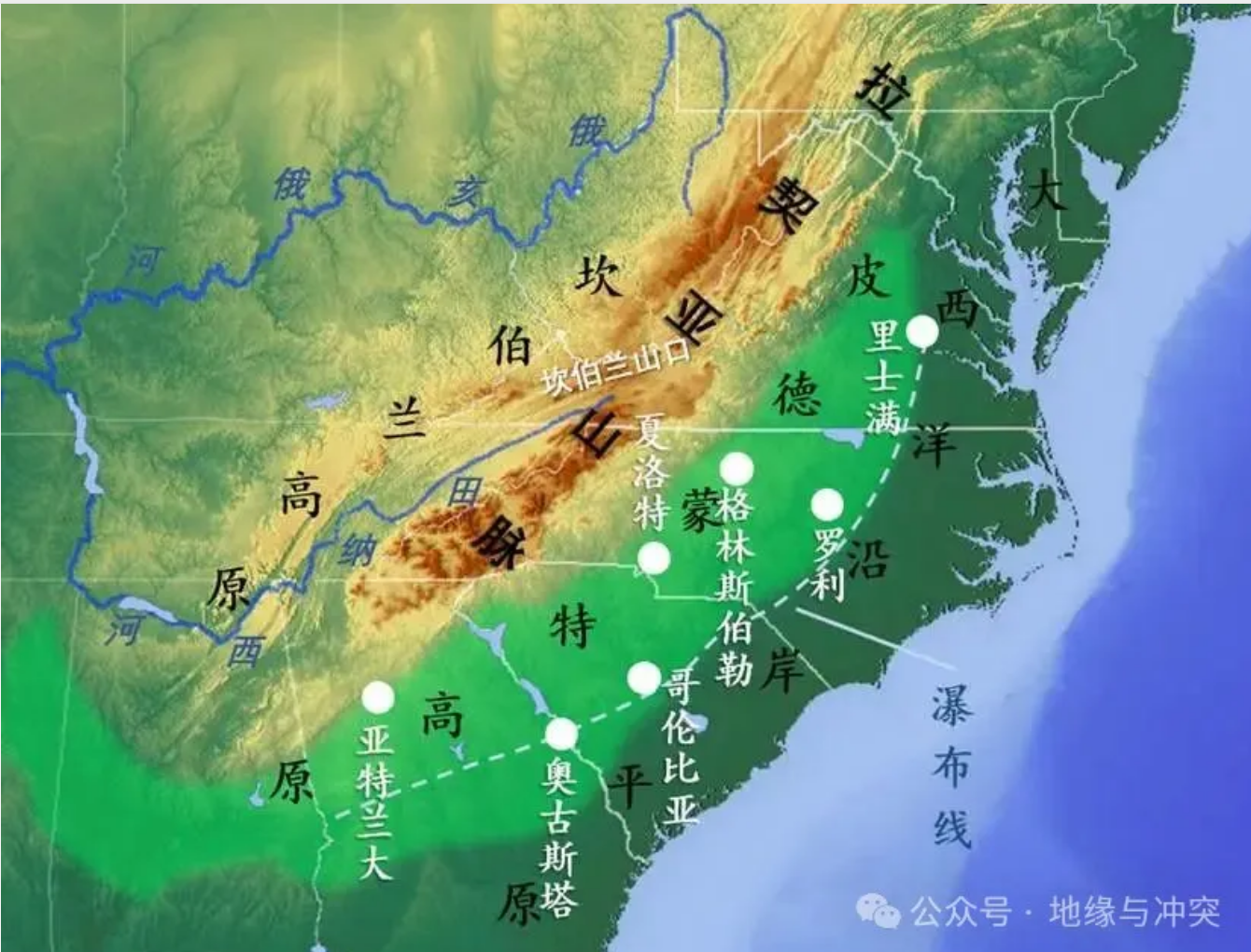

地形上,一条阿巴拉契亚山脉呈东北-西南走向贯穿美国东部,沿海有狭窄的大西洋沿岸平原,北部狭窄,南部较宽广。

美国东北部无论山地还是平原都是冰蚀土地,虽贫瘠但相对平坦,且海拔不高,所以平原和高地区别并不大,成不了清教徒做选择的决定性因素。

气候上美国东部南北两分,南部是亚热带湿润气候,北部是温带大陆性气候。

南部四季分明,全年降雨较多,整体上气候偏湿热,土地呈显著酸性,不产粮食。

而且沿海平原滩涂沼泽众多,毒虫猛兽瘴气横行,是典型的烟瘴之地,人人避而远之。

受五大湖冬季冷流雪影响,北部是冷湿型大陆性气候,夏季温暖多雨,冬季寒冷多雪,这恰和清教徒母国英国的冷湿型温带海洋性气候相似。

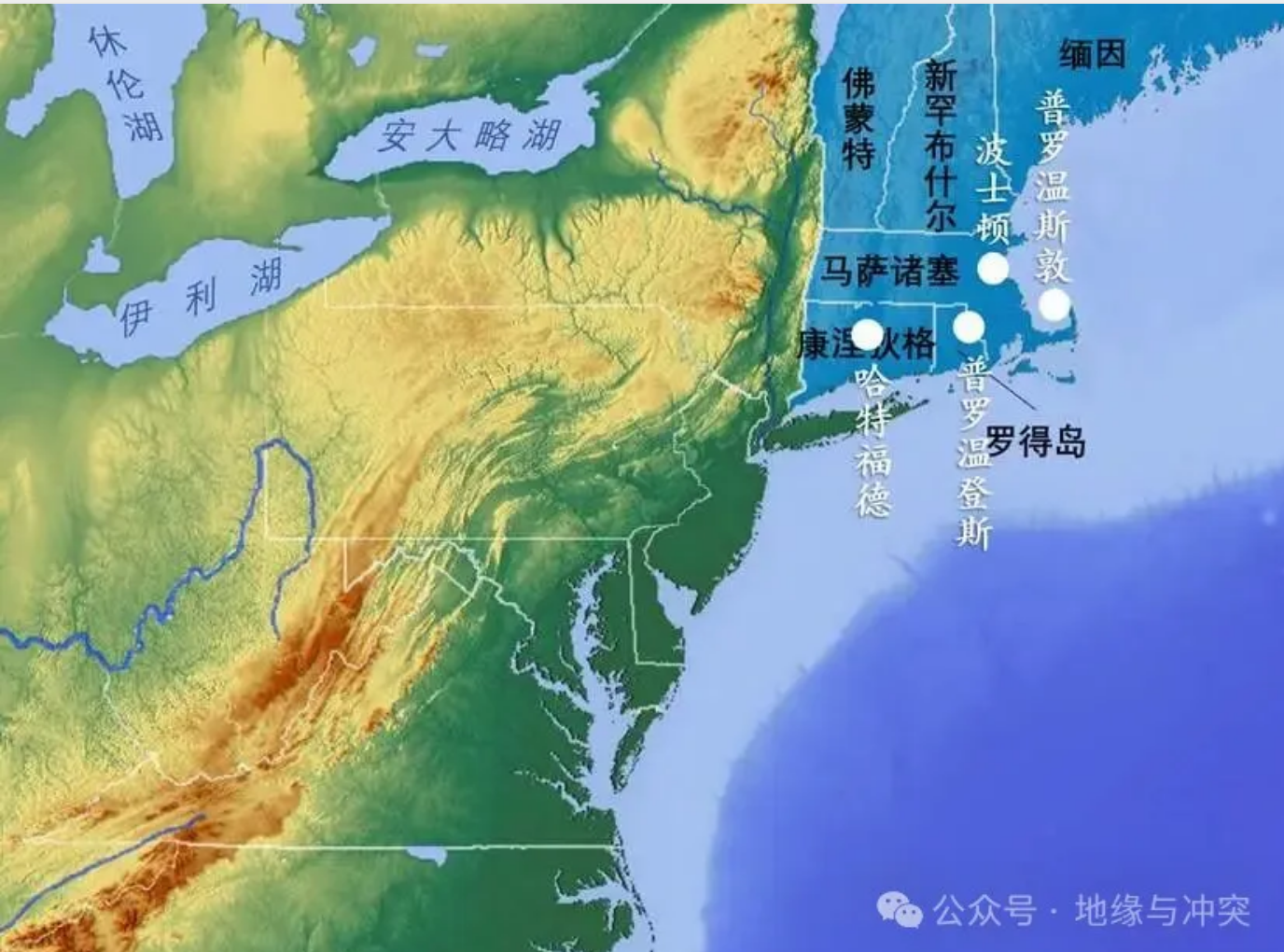

气候上的适应性让美国东北部成为清教徒的落脚首选,这里被称为“新英格兰”,范围包括今天的马萨诸塞、新罕布什尔、罗得岛、康涅狄格、缅因和佛蒙特六州,其中马萨诸塞是清教徒最先落脚的地方,是新英格兰的核心。

新英格兰不仅和老家大不列颠气候相似,就连土地也相似,都是冰期被冰川运动祸祸过的土地,除少数河谷之外土地都很贫瘠。

加上气候寒冷,清教徒在此地生存并不容易,移民十年内死亡率超过60%,堪称昂撒版的下南洋了。

前面说过,清教徒虽然是抱着建立“地上天国”的幻想来美国的,但却有勤奋努力的品格,且简朴节约、注重积累、重视教育。

新英格兰这鬼地方虽然种地不行,但漫山遍野的森林,不远处的海洋受北大西洋暖流和拉布拉多寒流交汇影响,是世界著名的渔场,渔业资源十分丰富,加上海岸曲折多良港。

新英格兰十分适合渔业、造船和贸易。

很快,清教徒从农业向新的产业转型,新英格兰成为美国资本积累最迅速的地区。

后世为美国津津乐道的勤劳致富、开拓进取的美国精神就是这批人塑造的。

其中登陆普罗温斯敦的五月花号成为美国起源的象征,民主且神权,平等但非清教徒除外。

当然,移民美国的不止逃亡海外的清教徒,还有封建贵族和资产阶级,比如无家族继承权的贵族次子、殖民公司、失地农民、无法还债的老赖、逃犯等等鱼龙混杂。

他们往往根据教派、阶级、老乡等因素扎堆,而最终他们会因为移民区的地缘属性形成新的阵营,诞生新的文化。

南方国教会

清教徒最初移民美洲的动力不过是求存,而英国或者荷兰官方主导的肯定是殖民,他们追求的是经济利益。

方式有两种,贸易和搞种植园。

比如,荷兰人早在1614年就在美国东海岸建立了贸易型殖民地——新尼德兰,他们主要是在沿海河口建立贸易据点,然后顺着河流逆流而上和土著以货易货,再倒卖到欧洲。

比如新尼德兰就是以新阿姆斯特丹(纽约)为据点,沿着哈德孙河和特拉华河深入内陆搞贸易。

商业型殖民地人口不多,所以也不稳固,1664年英国吞并新尼德兰的时候,整个地区也不过9000人。

英国保留了荷兰人的财产利益,这里贸易和金融的基因得以留存并发展壮大,为日后成为北美金贸中心打下了基础。

新尼德兰以南就是亚热带气候了,不存在皮毛贸易了,工业革命之前这里最要的价值是经济作物。

开拓南方的主力是搞种植园的殖民者,他们主要来自大不列颠的贵族次子、殖民公司、王室官僚、落魄乡绅等。

很明显,这些人是清教徒的对立面,也即是国教会的信徒,本质上他们拥护封建王权,维护贵族等级制度,热切拥抱奴隶制,文化上保守封闭。

从信仰、阶级利益、文化传统上都和清教徒格格不入。

自此时起,美国文化里的两个面就奠定了。

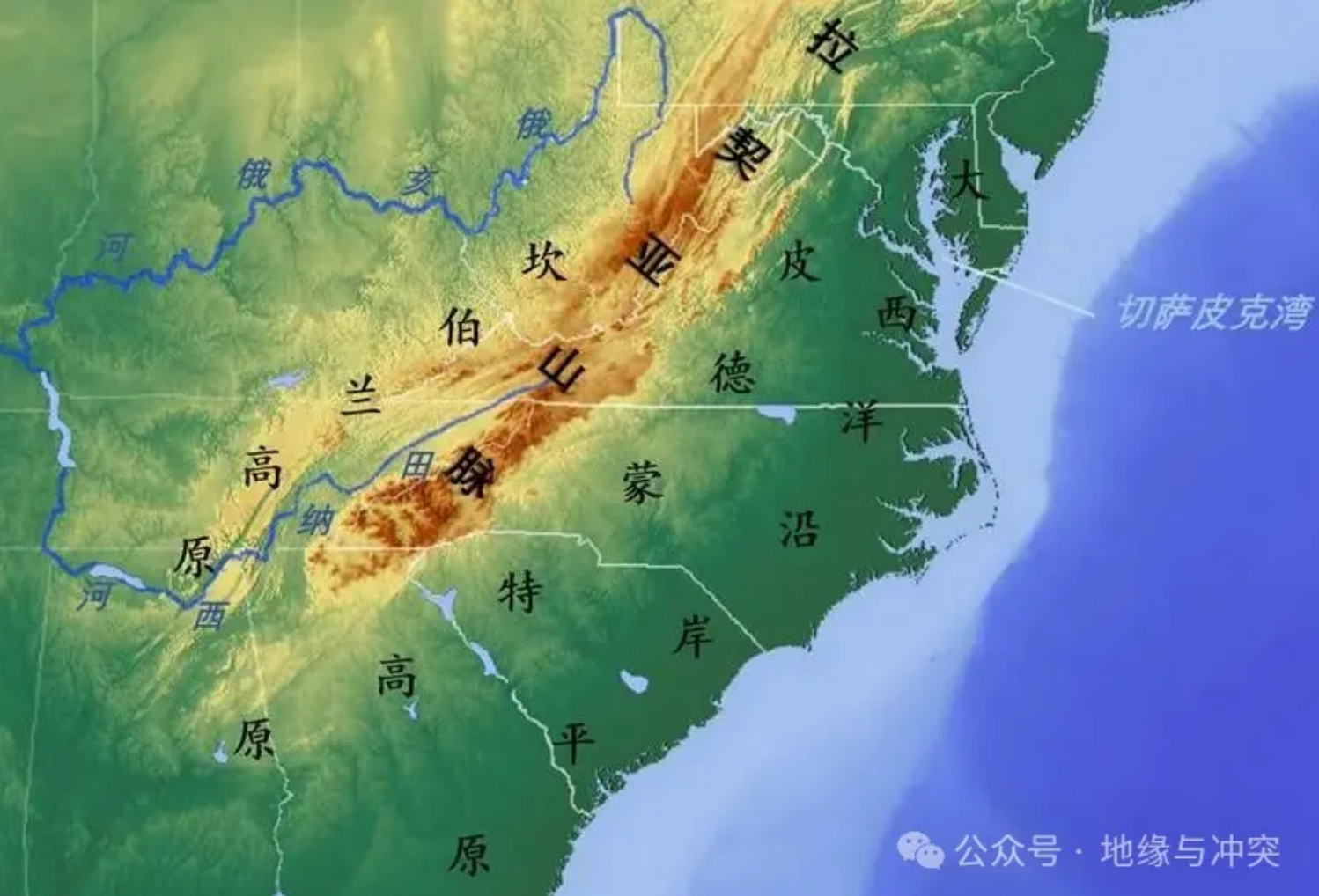

殖民者最早聚集的地方是切萨皮克湾,今天马里兰州深入陆地的海湾,这里更靠近北方,属于南方烟瘴之地的边缘,海湾地形易于航行避风。

与大众认知不同的是,南方种植园并不是位于沿海的大西洋沿岸平原,而是位于内陆的皮德蒙特高原。

当时的大西洋沿岸平原滩涂沼泽遍布,毒虫猛兽横行,且土地酸性严重,工业革命之前很难被开发。

另外,平原地势平坦,来自大西洋和墨西哥湾的风暴能轻易横扫整片地区,建设风险实在太大。

最终,殖民者选择了皮德蒙特高原。

皮德蒙特高原位于阿巴拉契亚山脉和沿海平原之间,实质是平坦的山麓,来自山脉的风沙沉积作用显著,土地酸性偏弱,相对肥沃。

这里成为南方种植园的主力地区,主要种植适宜亚热带气候的棉花、烟草、水稻等作物。

收获的农作物依赖发源于阿巴拉契亚山脉的河流运出,不过,皮德蒙特高原和大西洋沿岸平原之间存在一个明显的断层,河流到此多瀑布,十分影响航运。因此,断层线在地图上也叫“瀑布线”。

没办法,只能采用水路联运,在断层线上方设置转运枢纽,这些枢纽后期往往发展为城市,比如里士满、罗利、哥伦比亚、奥古斯塔等。

而整个南方的核心也都处于山脉脚下的皮德蒙特高原,至今南方大城市多位于此。

南方各州中,切萨皮克湾沿岸的弗吉尼亚成为当时南方的中心,里士满成为领头羊。

至此,美国北方、南方分别形成了以清教徒和国教会为代表的地域文化,一个重工商,一个重农,一个开拓进取,一个保守封闭,一个主张精英自治,一个拥护阶级压迫。

这就是美国的AB面,美国的南北矛盾自此诞生,无论是后世的独立战争分歧,南北战争互殴,还是两党理念之争,皆源于此。

多元化由来

美国文化的AB面是奠定了,但也不止AB面,美国多元化的开端也在清教徒登岸后的百年开启。

第一个是清教徒的教派分裂。

马萨诸塞是清教徒的核心,随着人口增多,清教徒开始向周边移民,其中被迫移民的是清教徒中的异见者。

我至今不太了解一神教这个东西,它即使只有一本经书,一个神,一个神使,最终也能分出五花八门的流派。

比如基督教,它先是分出天主教和东正教,天主教中又分出了新教,新教再分出国教会和清教徒。

就像一块蛋糕,它可以无限切,天下大同不存在的,必须要分出个子丑寅卯,即使分出了也不是终点,它还会继续细分,而且分出之后也不能和而不同,它还要你死我活。

反正不是异教徒就是异端。

这不,清教徒又分出了一个“贵格会”。

这批人的理念比清教徒再“激进”一个数量级,他们爱好和平、反战,他们提倡众生平等,包括印第安人、黑人,甚至花花草草,他们追求自身和上帝直接沟通,不要任何中间商,连教堂都不要,彻底简化宗教形式,没错,这就是美国最早的“白左”、“圣母”。

他们为什么那么白左,因为他们自身是没啥特权的失地贫民、中小手工业者、贩夫走卒。

他们主要移居地是宾夕法尼亚,美国南北方的中间位置,新尼德兰(纽约)的西边,这在当时已经算是内陆位置,阿巴拉契亚就是边疆区,山那边还是生猛的印第安老铁。

不过,也只有贵格会和印第安人最合得来,他们提倡众生平等,善于和印第安人做生意。

除了清教徒、国教会、贵格会这三大新教分支外,切萨皮克湾也迎来了旧天主教徒聚居,建立马里兰殖民地,与宾夕法尼亚为邻,也在南北方之间。

原本的荷兰殖民地纽约和新泽西则成为三教九流的杂居之地,清教徒、贵格会、国教会、旧天主教会在这杂居,也相互争夺话语权,文化相对多元包容。

至此,美国典型的AB面,和多元包容的混沌面全部呈现,后世的矛盾就是以A、B对立为主,混沌面搅局为辅。

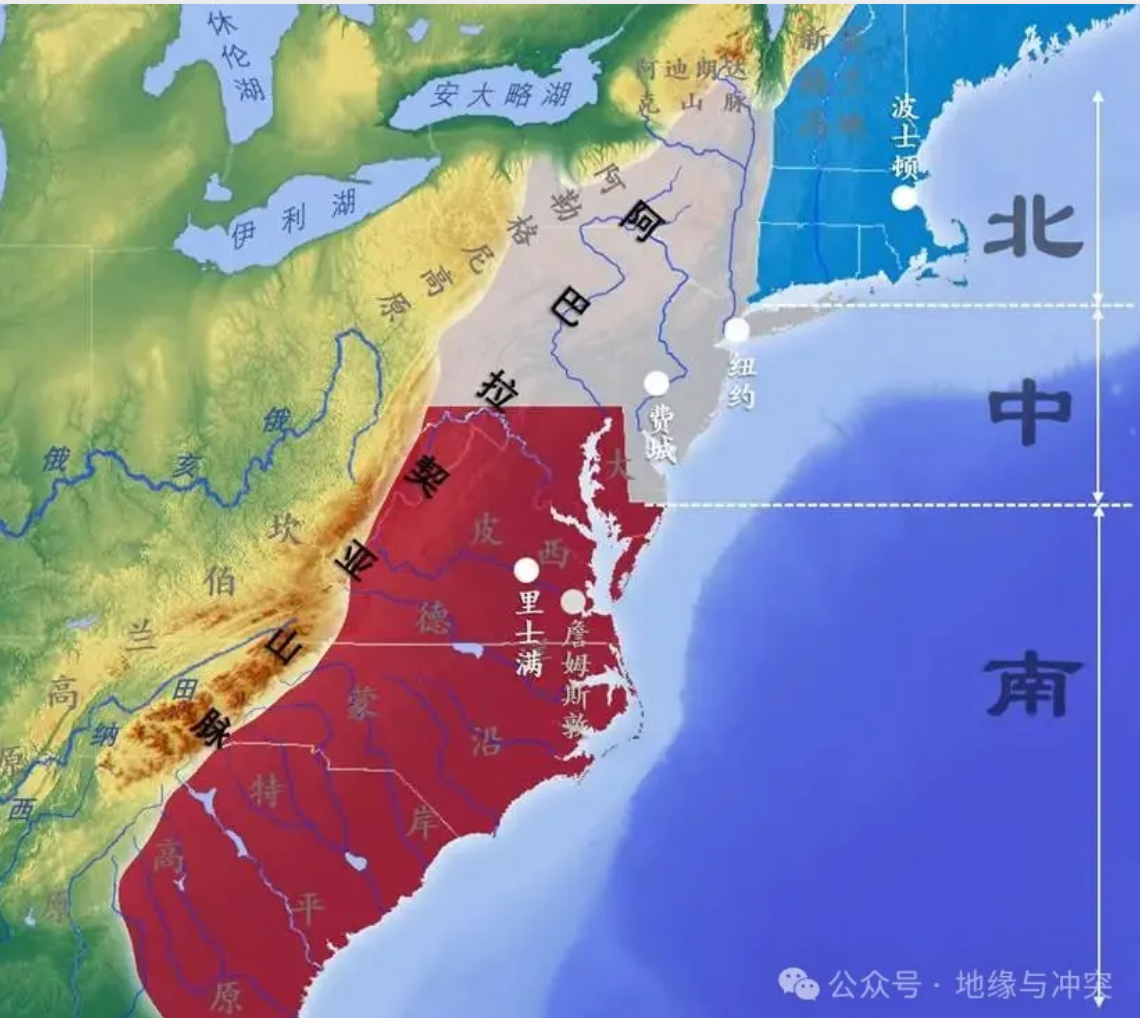

美国多元文化的第二个是黑人移民,主要来自黑奴贸易,种植园奴隶。

他们主要存在于南方,也就是弗吉尼亚、北卡、南卡、佐治亚这几个蓄奴州。

南方驱逐了印第安人,种植园开辟了不少,落魄贵族、二代们、殖民公司地是有了,但没有人去种,他们这些高纬度白人受不了湿热的亚热带气候,没办法只能从非洲购买黑奴,来自西非热带的黑人能够适应这种气候,成了三角贸易的商品。

他们没有任何政治权利,甚至没有基本的人权,左右不了美国的历史走向,就像清浊分明的一锅汤,倒进了点墨,基本不影响汤的味道,但影响颜色。

第三个多元文化是来自欧洲的非英裔移民,德国、爱尔兰等国。

当清教徒和国教会在美洲互相驱逐械斗的时候,欧洲的宗教战争也打成一锅粥,封建王权之间的兼并战争也愈演愈烈,特别是原神圣罗马帝国境内的各封建主,因战争、瘟疫、饥荒、破产等各种原因产生一批批的流民。

不少美洲地主、殖民公司也在母国招人,自清教徒踏足美洲百年后,北美迎来了第二波大移民。

他们听说了昂撒老表的故事,也便卖家财移民美洲,甚至签约4年劳工协议换取一张美洲船票。

于是,德裔、爱尔兰裔、意大利裔等移民也纷纷移民美洲。

不过,东海岸的利益基本被英裔瓜分完毕,他们只能向阿巴拉契亚边疆区迁居,甚至翻越阿巴拉契亚山脉向密西西比河以东挺进。

教派的多元、非洲黑人的到来、非英裔移民三大因素促成了美国文化多元的部分。

不过需要特别注意的是,后来的移民融入了英裔移民社会,并没有改变原本的文化传统,他们对故国没有多少感情,甚至更多的是恨国党,从移民二代开始,他们甚至不会故国的母语,而是完全融入了英国殖民地社会。

美国文化仍然是以英裔文化为主,确切的说就是清教徒、贵格会和国教会三大流派。

它们是美国文化里的根基部分。

美国部落

我一直不知道该怎么形容殖民者登陆北美第一个百年的社会形态。

直到最近才发现似乎可以用一个很熟悉的词汇形容,那就是“部落”。

1607年,英国殖民者首先登陆切萨皮克湾的詹姆斯敦,这是一个来求财的殖民公司。不久,烟草种植园在弗吉尼亚沿海遍地开花,这是一个贵族农庄和契约农奴共存的奴隶制社会。

1614年,荷兰设立新尼德兰殖民地,和印第安老铁换土特产,开启北美殖民贸易。

1620年,五月花号登陆普利茅斯,清教徒们在这搞个人农场,开启了美国东北部的“英格兰化”进程,这是一个自耕农为主、契约工为辅的神权自治社会。

美国东海岸北、中、南三个社会形态初具雏形。

普利茅斯(马萨诸塞)、纽约(新尼德兰)、弗吉尼亚这三地就是美国的雏形。

三地初建的时候,他们从没有想过以后会混在一个国家,甚至感受不到彼此的明显存在,而且相互之间还有明显的敌意。

新英格兰是神权社会的试验田,新尼德兰是海上马车夫的贸易据点,弗吉尼亚是封建农奴社会的最后堡垒,三者不能说完全不同,只能说风马牛不相及。

对当时的拓荒者来说,三地遥不可及,没有任何陆路相通,普通居民老死不相往来。

莫说三地之间,就是同一个地区,城镇之间也没有道路相通,不同定居点之间还隔着印第安人,每个定居点都只能结社自保。

所以,我把17世纪这个百年的美国称为部落社会。

每个定居点都是一个部落,地区内的部落组成部落联盟,部落联盟间存在贸易和生存竞争,白人部落和印第安人部落间还经常发生冲突。

三分大西洋

我们常说的西进运动是美国独立之后跨越阿巴拉契亚山脉进入密西西比河东岸的过程。

但实际上,美国东部也经历过一次西进运动,它由沿海人口增长外溢和非英裔移民大规模进入引发,主要目的地是阿巴拉契亚边疆区。

首先是英裔移民最多的新英格兰地区,随着人口增长,移民开始沿着康涅狄格河向新英格兰高地扩展,奠定了新罕布什尔的基础,而渔业、林业的发展则促使移民向东北海岸扩展,奠定了缅因州的基础。

1664年,英国吞并新尼德兰,纽约和费城周边成为清教徒的迁徙之选,其中清教徒中的首代“白左”贵格会信徒建立宾夕法尼亚,费城开始发展。

因宽松的宗教政策,纽约和费城吸引了大量移民,成为北美发展最快的地区。

移民中既包括北方的清教徒,南方的国教会和天主教信徒,也包括大量来自欧洲大陆的新移民,比如德裔、苏格兰裔、爱尔兰裔、英格兰裔。

这些德裔、爱尔兰裔移民主要登陆港是纽约和费城,他们不断向西填充,一直到阿巴拉契亚山脉的平行岭谷,其中费城西北部形成了著名的“德意志走廊”。

纽约和费城位于美国东海岸的腰部位置,北接新英格兰,南接大西洋沿岸平原,且分别位居哈德孙河和特拉华河河口位置,在此时已经崭露头角。

贸易、手工业、农业在移民和宽松政策加持下快速发展,这里成为美国南北部的弥合部分。

而南部的种植园则在利润的驱使下向南部和西部扩展,欧洲契约奴工和黑人奴隶随之涌入,垫定了南北卡莱罗纳和佐治亚的基础。

最终,美国东海岸形成北、中、南三部分,有北中南大西洋的说法。

北大西洋地区即新英格兰,波士顿是核心城市,以清教徒移民后裔为主,工业革命前以小型农场、渔业、林业、造船为代表行业。

中大西洋地区,即纽约、宾夕法尼亚、新泽西、特拉华地区,纽约和费城是核心城市,英格兰裔、德裔、荷兰裔、爱尔兰裔均大量存在,以德式农业、贸易、手工业、金融业为代表行业。

南大西洋地区,即弗吉尼亚、马里兰、南北卡莱罗纳、佐治亚地区,这是典型的农业地区,移民登陆地多为詹姆斯敦,但里士满发展为核心城市,以英国农场主和黑人奴工移民为主,烟草、棉花种植是核心行业,后来棉花掉价后还种植大麻。

到此时,美国东部13个殖民地形成。

表面上各殖民地连成一片,但实际上各殖民地仍是各自为政,甚至相互竞争。

比如,北部的造船业除了供应本土使用之外,主要承接来自欧洲的订单;中大西洋的贸易依赖美洲和欧洲之间的贸易;南部的种植园经济单一,其烟草和棉花主要出口对象就是欧洲。

长期以来,北美13殖民地完全没有统一的治理基础。

因利而聚

让美国13个殖民地首次团结起来是英法七年战争。

法国殖民北美的时间不比英国晚,但法国主要为官方殖民,以获取经济利益为目的,严格限制移民。

除了西班牙主导的寻找金银矿外,法国、瑞典、荷兰进入北美都是为了皮毛贸易,特别是海狸、河狸皮毛,这注定了它们的主要目的地是中高纬度地区。

高纬度进入北美内陆只有两个口岸,一个是圣劳伦斯河,一个是哈德逊湾,上述三国都是以此进入北美内陆。

其中,法国很快占领了圣劳伦斯河(魁北克)和五大湖地区,并顺着密西西比南下,一直到墨西哥湾,并在河口建立据点——新奥尔良。

于是,法国宣称阿巴拉契亚山脉以西的广大密西西比流域都是其殖民地。

这和英国在北美的殖民扩张产生冲突,双方在密西西比河以东的归属存在争议。

1756年英法战争开启,北美也是战场之一,英法双方殖民军在阿巴拉契亚山脉以西的俄亥俄河谷展开军事争夺。

显然,印第安各部落和英国仇恨更大,它们和法军结成了同盟,对英国发起进攻,英国13个殖民地各自为战,节节败退。

英国被迫增援,正规军进入北美并促使13个殖民地联合。

这是13个殖民地第一次合作,距离登陆北美已经过去了150年。

但令13殖民地没想到的是,支持母国的战争不仅没有得到好处,反而让自己亏大了!

1763年法国战败,整个加拿大和密西西比河以东割让英国,法国在北美仅剩密西西比河以西的路易斯安那。

七年战争给英国也造成了重创,财政严重不容乐观,且此战让英国意识到殖民地的收益可能还抵不上投入,进而加紧对殖民地的索取。

英国为了填补财政亏空,对北美殖民地征收重税,垄断诸多行业的贸易准入,并利用各殖民地的物产相互倾销获取利润。

比如,英国在印度东北部获得的茶叶运到北美倾销,致使当地茶叶种植和贸易崩溃,著名的“波士顿倾茶”事件就是在此背景下诞生。

此外,为了缓和印第安人的仇恨,英国虽把密西西比河以东纳入北美殖民地,但划定“禁止垦殖线”阻止殖民地居民进入开垦,原本已经开垦的土地一概废弃,房屋建筑摧毁。

对殖民地的征税、禁锢、倾销,让北美产业凋敝,民怨沸腾,就连南部种植园都陷入债务危机。

另外,英国本土工业革命已经开启,机器替代人力大势所趋,英国为了阻断后发国家的工业发展,有废奴倾向。

自此,殖民地越来越多的团体站在了英国的对立面。

1774年9月5日,第一次殖民地联合会议在费城召开,史称第一次大陆会议,标志着13个殖民地出现联合独立倾向。

1775年,列克星顿枪声响起,独立战争打响,不过此时反对独立的声音仍然很大。

同年,英国邓莫尔勋爵发布宣言,凡参加英军对大陆军作战的黑奴都可获得自由,此举让南部各州种植园奴隶主强烈不安,为了阻止英国废奴,弗吉尼亚、南卡莱罗纳的奴隶主加入独立行列。

独立的力量大大超过反对力量,加上法国的倾国支持,美国于1776年发布独立宣言,1783年独立战争结束,英国承认美国独立,并把密西西比河以东划给美国。

西进运动

虽然独立了,但美国是一个松散的国家体。

各州经济基础没有改变,联邦政府权利小且分散,就连货币发行都没有统一,交易主要依赖金银。

但密西西比河以东纳入美国领土,国土面积翻了一倍,巨大的增量财富让“美国梦”照进现实。

顺风仗让13个殖民地继续团结在一起,以争取更大的财富增量。

1803年,美国独立不满28年,趁拿破仑与反法同盟打的难解难分缺钱的时候,美国以1500万美元的价格买下面积达214万平方公里的路易斯安那。

1810年,美国开始明抢,吞并西班牙殖民地西佛罗里达,独占密西西比河出海口。

1812年,美国加入欧陆的战争,与法国结盟对战英国,妄图吞并加拿大把英国赶出北美。

但低效的联邦制度和各州举棋不定,让美国没有占到便宜,美军和英军在北美打得难解难分,期间还被登陆的英军火烧白宫,最终1815年双方握手言和。

这一战虽然没有胜利,但美国打出了巨大的国际威望,毕竟当时没几个国家能抗衡英国。

战后英国对美国表现出巨大的重视,放弃与美国继续争夺北美,这一战也被称为美国“第二次独立战争”。

以至于几年之后,美国再抢东佛罗里达。

1819年,美国从西班牙手中“购买”佛罗里达半岛,同年,又吞并加拿大和墨西哥湾部分领土,中东部尽入囊中,美国的扩张势不可挡。

美国大杀四方的同时,两个同样重要的事件也在美国上演。

1、工业革命。

2、西进运动。

对美国北部来说,这两件事其实是一件事。

美国独立前夕,第一次工业革命已在英国率先发生,之后向欧美扩散,资本积累雄厚的新英格兰地区的工业逐渐出现,但当时比较落后。

美国第二独立战争后,政治独立性大大增强,国土的大大扩张,持续的移民带来的技术,搭配优秀的地理基础,工业革命在美国爆发。

众所周知,第一次工业革命其实就是煤铁革命,需要煤矿、铁矿和水运的黄金组合,美国东北部的西进恰恰满足了这些条件。

地质时代的阿巴拉契亚山脉形成绵延千里的煤田,甚至煤层厚度可达逆天的上千米,正好分布在密西西比河支流俄亥俄河附近,距离五大湖也不远。

同样,密歇根湖和苏必利尔湖附近分布有大量铁矿,可以通过五大湖航运便利运输,煤铁革命条件在此齐聚。

1817年,为联通五大湖水系和大西洋,美国开凿伊利运河,1825年运河贯通,五大湖-伊利运河-哈德孙河-大西洋航运贯通,纽约成为五大湖航运的出海口,城市开始腾飞。

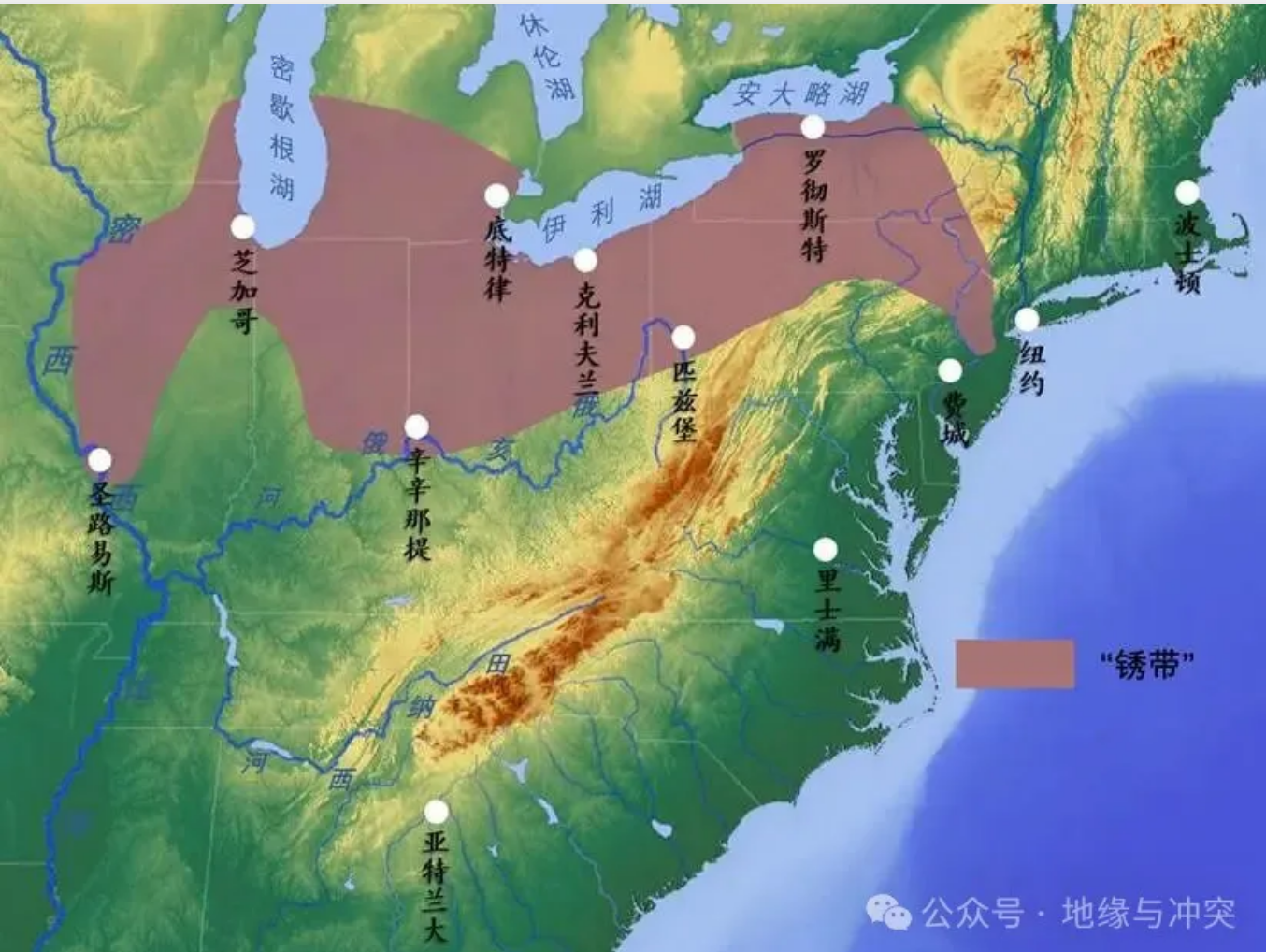

自此,五大湖钢铁工业、新英格兰造船、机械制造等工业,加上纽约的贸易、金融行业,美国东北部工业基地形成,芝加哥、底特律、匹兹堡、费城、纽约、波士顿成为著名工业城市。

南部的种植园相对简单,无非是农奴庄园继续向西扩展,它们穿过阿巴拉契亚山脉的坎伯兰山口,向西进入田纳西河谷及坎伯兰高原,直至越过密西西比河,甚至到还不是美国领土的德克萨斯开辟种植园。

总之,整个美国南北都在享受开疆拓土的盛宴,大量移民涌入西部。

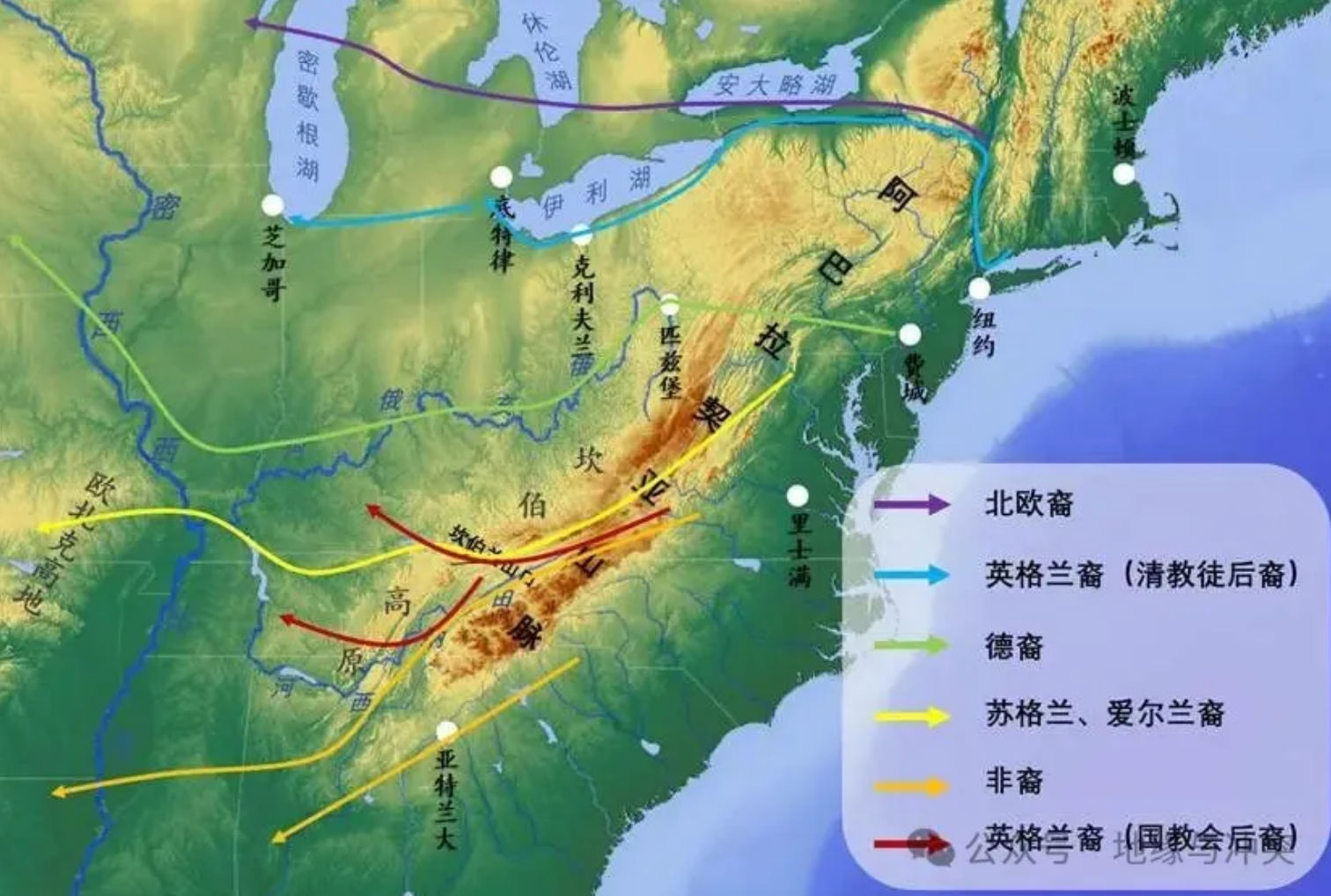

此刻,地理再一次展现出令人惊叹的魔力,移民的迁移方向与其自身民族属性惊人的一致(如上图)。具体表现为以下。

适应冷湿型气候的新英格兰清教徒后裔,此刻积累了雄厚的工业资本,伊利运河开凿后,他们沿着伊利运河和五大湖南岸迁移,垫定了五大湖工业基础,这帮人真是努力勤奋,美国的工业基础就是他们垫定的。

北欧的挪威、瑞典、芬兰移民适应寒冷气候,五大湖沿岸的明尼苏达、密歇根、威斯康星采矿、林业、造船行业充斥着他们的身影。

而原本生活在苏格兰高地和爱尔兰丘陵的移民及其后裔,在美国山地找到了自己的主场,他们沿着阿巴拉契亚山脉迁移,填充了阿巴拉契亚岭谷、坎伯兰高原、田纳西河谷,然后越过密西西比河再次填充欧扎克高地,甚至进入德克萨斯境内。

受宾夕法尼亚“德意志走廊”的农耕文化影响,德裔移民翻越阿巴拉契亚山脉,沿着俄亥俄河谷西迁,一路迁移到美国广阔的中西部平原,奠定了美国北部农业的基础,与南方棉花、烟草种植园不同,他们主要种植玉米、小麦、大豆等谷物,可以说是美国的饭碗所在。

黑人作为奴隶,其迁徙方向是被迫的,他们的迁徙目的地和棉花种植园高度吻合,阿巴拉契亚山脉南端和密西西比中下游是他们的目的地。

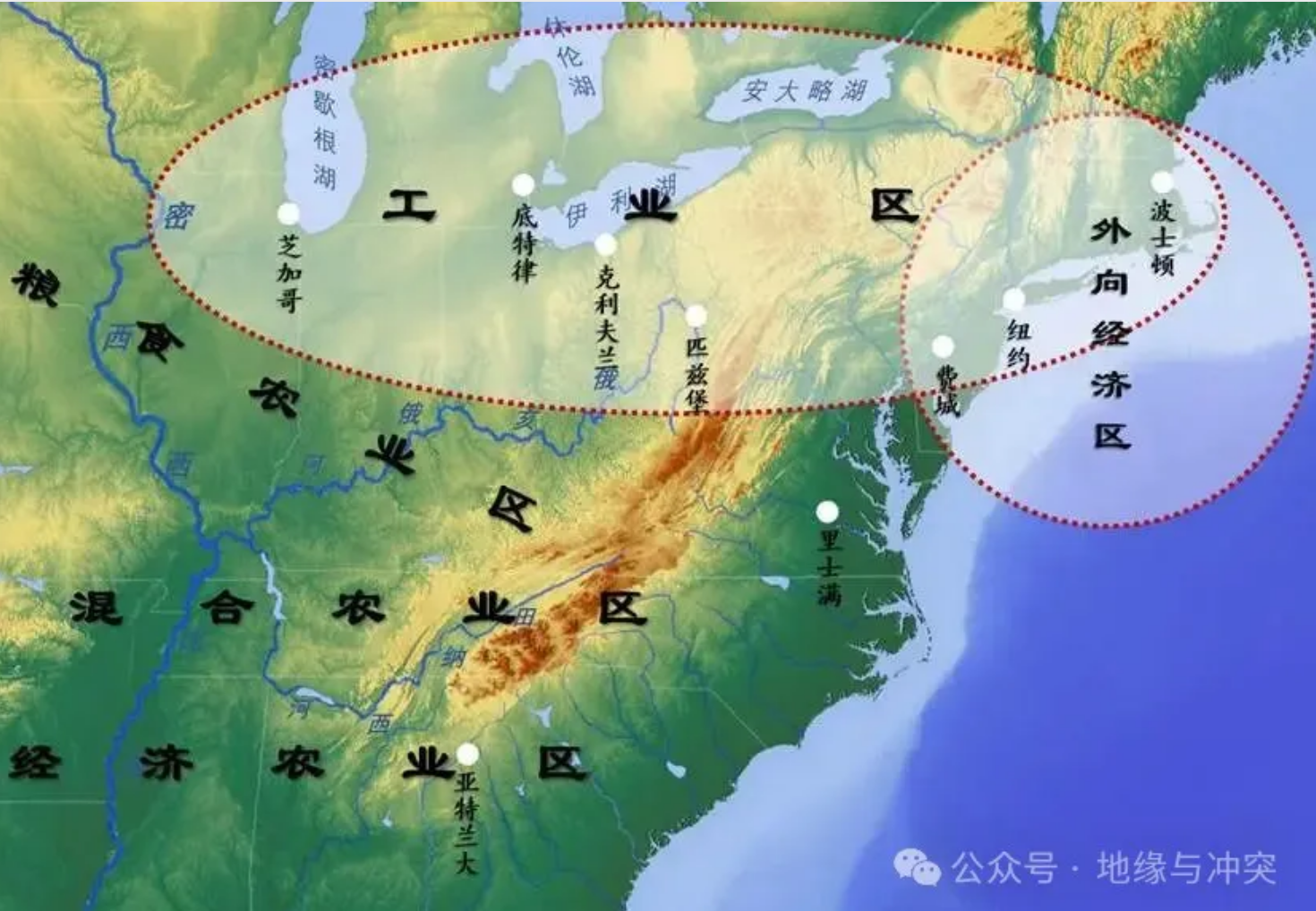

至此,美国的经济人文格局大致成型,外向经济区、工业区、粮食农业区、经济农业区泾渭分明。

工业的发展显著增强了美国的实力,南方种植园的疯狂扩展则刺激了美国再次扩张的野心。

1845年美国吞并德克萨斯,1846年美墨战争爆发,美国势如破竹把国土推到太平洋,到1848年战争结束,美国从墨西哥夺取了230万平方公里领土。

期间的1846年,美国和英属加拿大瓜分了太平洋沿岸的卡斯卡迪亚(美国获得华盛顿、俄勒冈、爱达荷和蒙大拿西部),美国本土大致形成。

利尽而散

值得注意的是,美国虽然广泛建州,但美联邦政府及各州权利仍然掌握在原东部13州那群人手中,确切说是南方的奴隶主和北方资本手中。

此时,因北方工业的发展,以及工业和农业、贸易的融合,传统的美国北、中、南三部分势力发生了变化。

北部和中部经济基础发生了部分融合,从新英格兰的波士顿到中部的纽约、费城,北方逐步进入工业化社会,而此时的南方种植园仍在封建奴隶制社会。

南、北、中三部的各自为政变成了南北矛盾。

北方工业规模已经不小了,但是和欧洲列强相比还缺乏竞争力,且美国海外殖民地较少,难以和欧陆列强展开贸易竞争。

而南方种植园则因奴隶制的低成本,其棉花、烟草、甘蔗、大麻等商品成为欧洲的原材料市场,美国南方沦为欧洲工业的附庸。

北方资本倾向于利用高关税保护本国工业,而南方奴隶主当然要自由贸易赚外汇,南北矛盾不可调和。

因利而聚,利尽而散。

当美国领土不再扩张,蛋糕不再膨胀,南北双方矛盾压倒共同利益。

1861年,美国南北战争爆发。

夺人财路如杀人父母,美国这个从诞生就充满了利益纠葛的国家,此刻因为利益打了一场空前惨烈的战争。

到1865年战争结束,3000万总人口的美国,南北双方共动员了350万军队,打了10场大型战役,累计伤亡达75万人。

人口较多的北方十分之一青年男性战死,而人口稀少的南方三分之一男青年战死,当北方军队开进南方,甚至对南方平民开启屠杀。

所以,很难说美国人对彼此是否有同胞之情,美利坚,这个民族融合时间还太短。

南方的无声反抗

南方战败之后,种植园的奴隶主们失去国家和州政府权利,美国南部被划分成5个军管地带,各州不得单方面脱离联邦,废除奴隶制写进各州宪法,是的,美国各州都有宪法。

5年之后,南方各州重新回归联邦,似乎一切要重新开始。

但南方社会并没有发生本质变化,无论是经济基础还是文化风貌。

南方各州的核心产业仍然是棉花种植园,其产值比战前还高,只是从欧洲的工业附庸变成了美国东北部的工业附庸。

奴隶制虽然废除了,但是一无所有的黑奴又能怎么办,无非是换个身份继续给种植园主打工而已,从“契约农奴”变成了“佃农”。

种族歧视变成了“种族隔离”,宪法确实规定人人平等,但是白人就是不和黑人玩,我不和你接触总可以了吧,我出台地方性法规,居住、招工各方面都隔离,白人称之为“平等但分离”。

铁路、金融等公共服务领域被北方资本全面把持,南方实际上成为北方的“殖民地”。

底层的南方还是那个南方,只是顶层的奴隶主没了,领导变成了北方的工业资本,也就是清教徒后裔。

美国南北战争虽然被看成是美国的“统一战争”,但实质上更像是“征服战争”,北方全面压制南方。

不仅经济命脉,就连历史叙事北方也疯狂打压南方。

比如说,美国最早的殖民地是弗吉尼亚,可以追溯到1607年登陆詹姆斯敦,而清教徒登陆普利茅斯(马萨诸塞)比他们晚了13年。

但弗吉尼亚是南方的核心,而马萨诸塞是清教徒的根据地,那必须要无限抬高清教徒的历史地位,把五月花号宣传成美国的起点,把清教徒签的契约宣传成美国精神,丝毫不提南方人登陆的詹姆斯敦。

甚至于,詹姆斯敦被毁坏之后都找不到原址了,直到后来考古才发现。

北方把清教徒塑造成美国的核心,连清教徒的神权遗毒都不放过,比如,美国总统宣誓就职都要手持一本圣经,这就是清教徒的传统,跟政教合一似的。

政治、经济命脉都在北方资本手里,南方打又打不过,挣又挣不脱。

但南方人就是不服,他们用“州政府权利”的政治正确来对抗北方的统治。

你给我说联邦政府,我给你说州政府自治,你给我说人人平等,我玩种族隔离,各州用种种法案限制黑人政治权利,公然推行白人主义。

乡村音乐在美国南方诞生,用艺术的叙事来延续南方的文化、传统。

三K党也诞生于美国南方,他们用黑帮的方式对黑人动私刑,搞白人至上主义。

福音派在南方诞生,并在后来发展壮大,他们只认圣经权威,认为巴勒斯坦就是以色列人的应许之地,反对堕胎、同性恋等各种LGBT,成为美国保守主义的大本营。

直到今天,我们仍能从美国政治中看到他们的影子,特朗普不得不重视他们的诉求。

总之,南方战败之后更保守了,他们无力反抗,但他们用自己的方式表达和北方不合群。

一定程度上,美国的两党之争是地域之争的外衣。

北方的演变

北方胜利之后,北方资本主导了美国的政治,全国统一大市场要素打开,美国工业化火速发展,到1894年美国超越英国成为全球第一大工业国。

工业实力虽然超过了英法,但美国没有广阔的殖民地,不像英法有巨大的原料市场和工业品倾销地,面对英法发起的贸易战(加关税、殖民地排他贸易),美国在国际贸易中很难和英法竞争。

不过,两次世界大战给美国提供了天赐良机,让美国有机会重塑全球秩序,美国的强大建立在Buy war之上。

一战二战的过程给美国带来了几个变化。

资本没有祖国,美国北方资本开始向全球资本转变,当其利益遍布全球的时候,其自身利益和国家利益不再一致,思考问题的角度也就变了,所做的决策可能对国家有害。

两次大战让欧洲富人大量移民美国,给美国带来增量财富的同时也改变了美国固有的财富结构,新形成的势力快速稀释北方资本的权利,比如犹太财团的崛起。

太平洋沿岸是进入亚洲的桥头堡,战争和贸易让资源向太平洋倾斜,美国东北部的资本大量涌入太平洋沿岸,加上移民的进入,美国太平洋沿岸崛起,形成新的产业集团,再次稀释美国的权力结构。

中西部的开发形成了新的工业集团,如石油集团,同样,两次世界大战也形成了军工产业集团,这些集团深深改变了美国的权力结构。

工业化进程也改变了清教徒的神权信仰,20世纪的美国已不再有传统意义上的清教徒,保留下来的只剩下清教徒的精神,如勤劳致富、精英自治、私人财产神圣不可侵犯、契约精神等。

经过以上变化,美国已不再是美国东北部资本的美国,原本工业+资本的双核驱动在全球化之后也分道扬镳,华尔街金融集团利用美联储成了食利集团,而五大湖的工业则成为被吸血的对象,双方政治诉求发生变化。

犹太财团则与华尔街形成捆绑,军工、石油集团、硅谷高科技集团等势力也纷纷登场,美国当代格局形成。

然而,令美国先贤未想到的是,从成为工业克苏鲁到去工业化,美国只用了百年时间。

去工业化最严重的是五大湖工业区,其钢铁、汽车等重工业在20世纪中后期逐渐衰退,出现工厂废弃、人口流失等现象。

随之失去的还有产业工人的幸福生活,一个蓝领工人可以供一套别墅、一辆车、一条狗及全家生活的好日子一去不返了。

五大湖工业本是清教徒后裔开创的产业,是美国工业的代表,巅峰时期钢铁、汽车产业占全美的80%,可以说没有五大湖工业区就没有世界霸主的美国。

可惜,去工业化之后,原本太空中可见的连片工业区变成了如今的铁锈地带。

北方后裔从未想过,有一天他们竟然和南方的乡巴佬蹲同一处战壕。

生活的没落让锈带的产业工人成了共和党的票仓,他们迫切希望产业回流重新过上衣食无忧的生活。

这里划个重点,北方锈带的产业工人不是“红脖子”,红脖子指南方的农民,北方人虽然失意,但他们还是看不起南方乡巴佬,他们支持特朗普是形势所迫,他们和南方红脖子尿不到一个壶里。

南方红脖子的经济基础是农业,北方锈带工人的经济基础是工业,他们的共同点只有一个,那就是代表美国本土白人的利益,除此之外再无瓜葛。

如果哪天全球化崩了,美国工业复苏,或者美国分裂了,北方锈带工人和南方红脖子大概率分道扬镳,五大湖工业和东北部的资本将再次结合,这是北方的双核,缺一不可。

美国其他板块

我用了很长的篇幅讲美国南北矛盾,从北美殖民地初建到南北战争之后,根本原因是南北矛盾是美国的核心。

一个是清教徒所建,一个是国教会创立。

一个是精英自治社会,一个是封建农奴堡垒。

一个到处工商贸易,一个遍地封建庄园。

一个是煤、铁资源齐聚,一个是经济作物基地。

一个工业衰落成了锈带,一个战败后成了本国工业殖民地。

除了这两个美国AB面,美国领土扩张之后也诞生了其余几个板块。

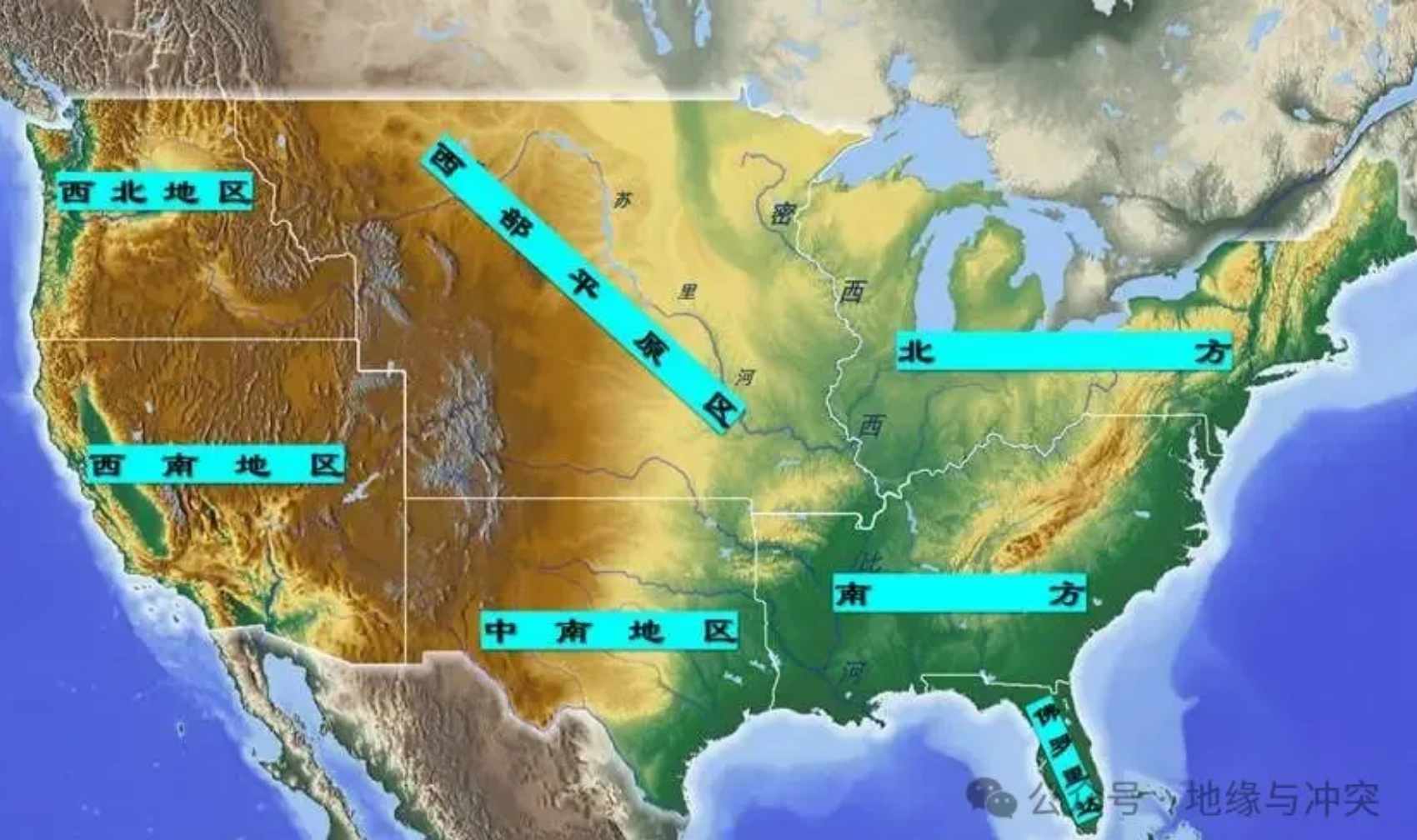

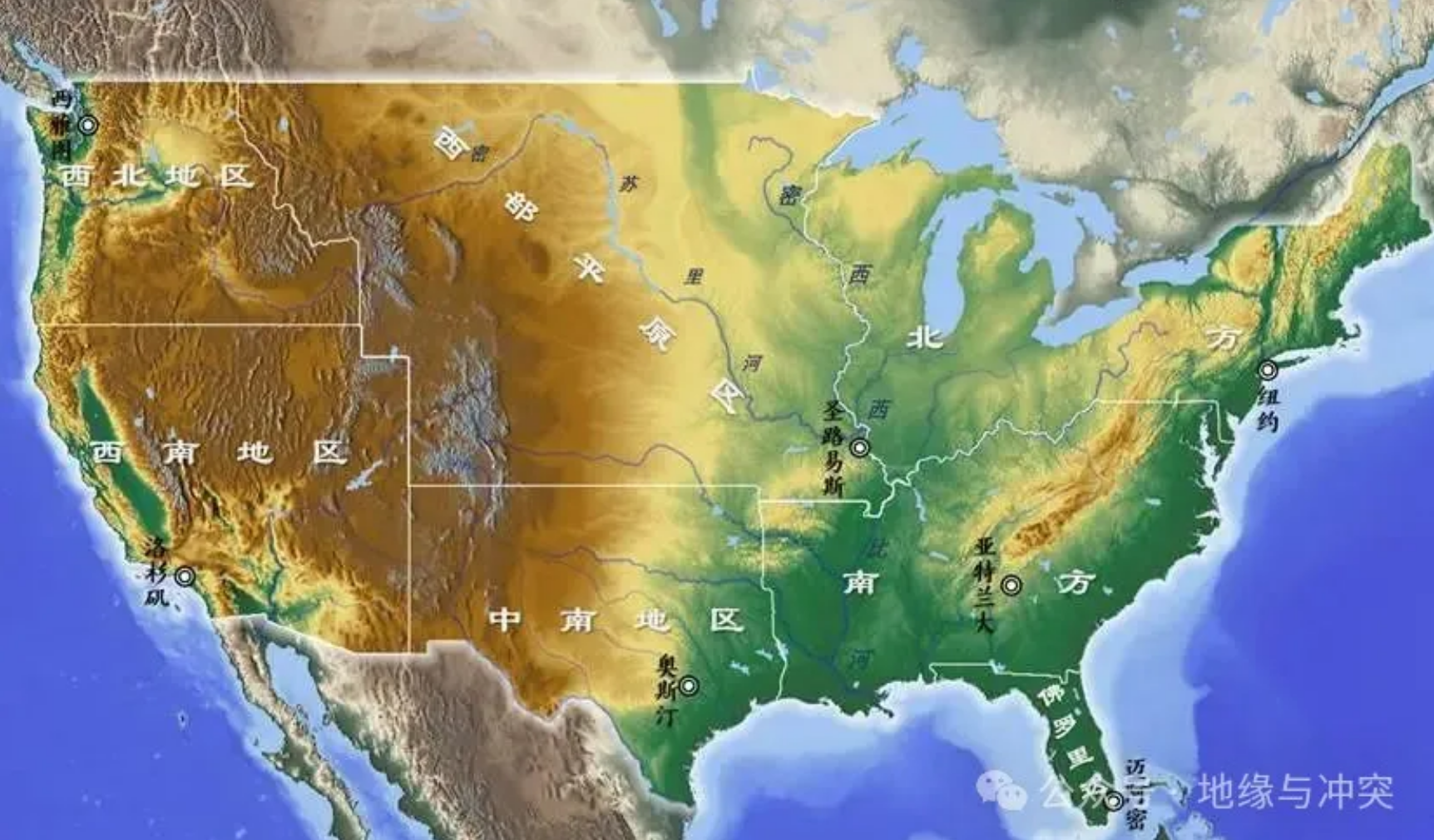

它们分别是:东南部的佛罗里达,墨西哥湾沿岸的中南地区(核心德克萨斯),密苏里河流域的西部平原区,哥伦比亚河流域的西北地区和落基山以西的西南地区。

它们和传统北方、南方组成美国本土版图。

佛罗里达:深入海洋的半岛,1819年夺取自西班牙,北部为亚热带气候,和美国南方相似,南部为热带气候,这里是美国本土唯一的热带海洋气候区,适宜热带经济作物,农场众多,这点和深南方(Deep South)相似但又不同,这里多是供应城市的蔬菜水果类农业。

因为是热带,旅游业发达,美国的富人冬季多到此沿海度假,是著名养老圣地,类似于中国的海南岛。

佛州西班牙裔和拉丁裔较多,迈阿密地区西班牙语盛行,拉丁美洲的富人也喜欢在此置业居住,迈阿密有“拉美首都”之称。

因富人的定居和拉美移民影响,这里从传统的红州快变成摇摆州了,支持民主党的越来越多。

佛州在南北战争前和南方奴隶种植园形成经济捆绑,是南方的小跟班,南方战败后被北方接管,依赖于北方的资本开发。

现在佛州是美国人口第三大州,其社会和权力结构比较多元,虽然体量不大,但我还是把它和美国其他板块区分开来。

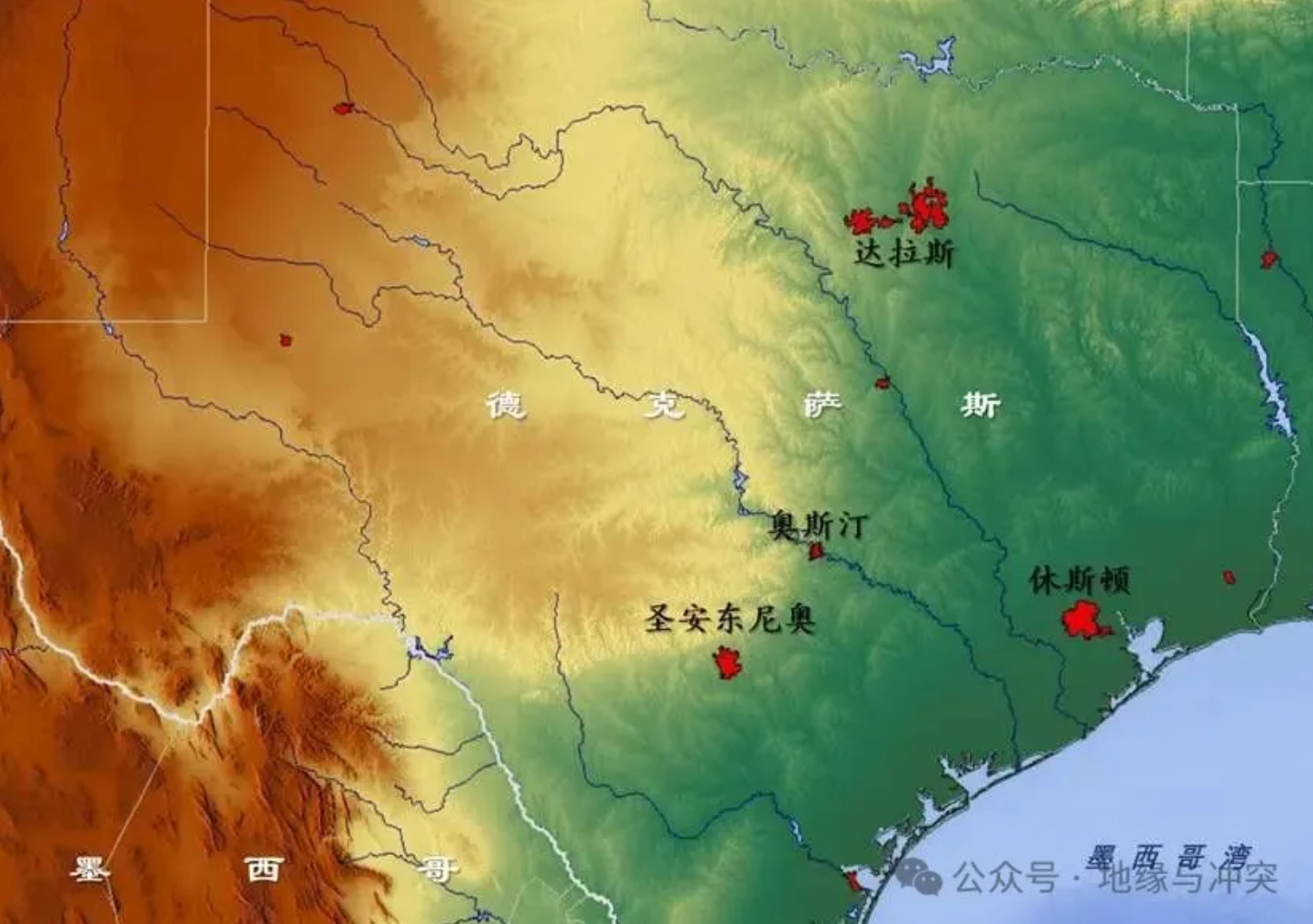

中南地区:核心就是德克萨斯,德克萨斯特殊之处在于,它是唯一一个以主权国家身份加入美国联邦的州,1836年德克萨斯独立,到1845年加入美国,德克萨斯作为“孤星共和国”存在9年时间。

德州保留有“退出联邦权”,保有“军队”,还可以不受联邦约束自主谈判国际条约,可以说德克萨斯是美国权利最大的州。

马斯克把特斯拉总部搬到德州就是看中了德州的政治独立性,制定新能源政策可以不看联邦脸色,不管你是民主党还是共和党都拿德州没办法。

德州处于亚热带和热带,纬度和佛罗里达相似,适宜经济作物,南北战争前也是奴隶种植园的一员,战争中站队了南方。

不过德州并不受南方邦联军队节制,虽然战败也没有被军管。

德克萨斯境内石油储量丰富,油田开发之后成了著名的能源帝国,同时,制造业、航天工业、旅游业也发展迅速,是美国五大湖工业衰落后新兴的工业基地。

德州总面积69.5万平方公里,是本土面积第一大州,人口3000万,是全美人口第二大州,GDP2.7万亿美元,是美国第二大经济州,放在主权国家中排名第8位。

德州与墨西哥有漫长陆地边界,接收了大量拉丁裔移民,目前拉丁裔占比已经到40%。

德州地大物博,经济发达,人口众多,有着悠久了政治独立传统,早已是美国一极。

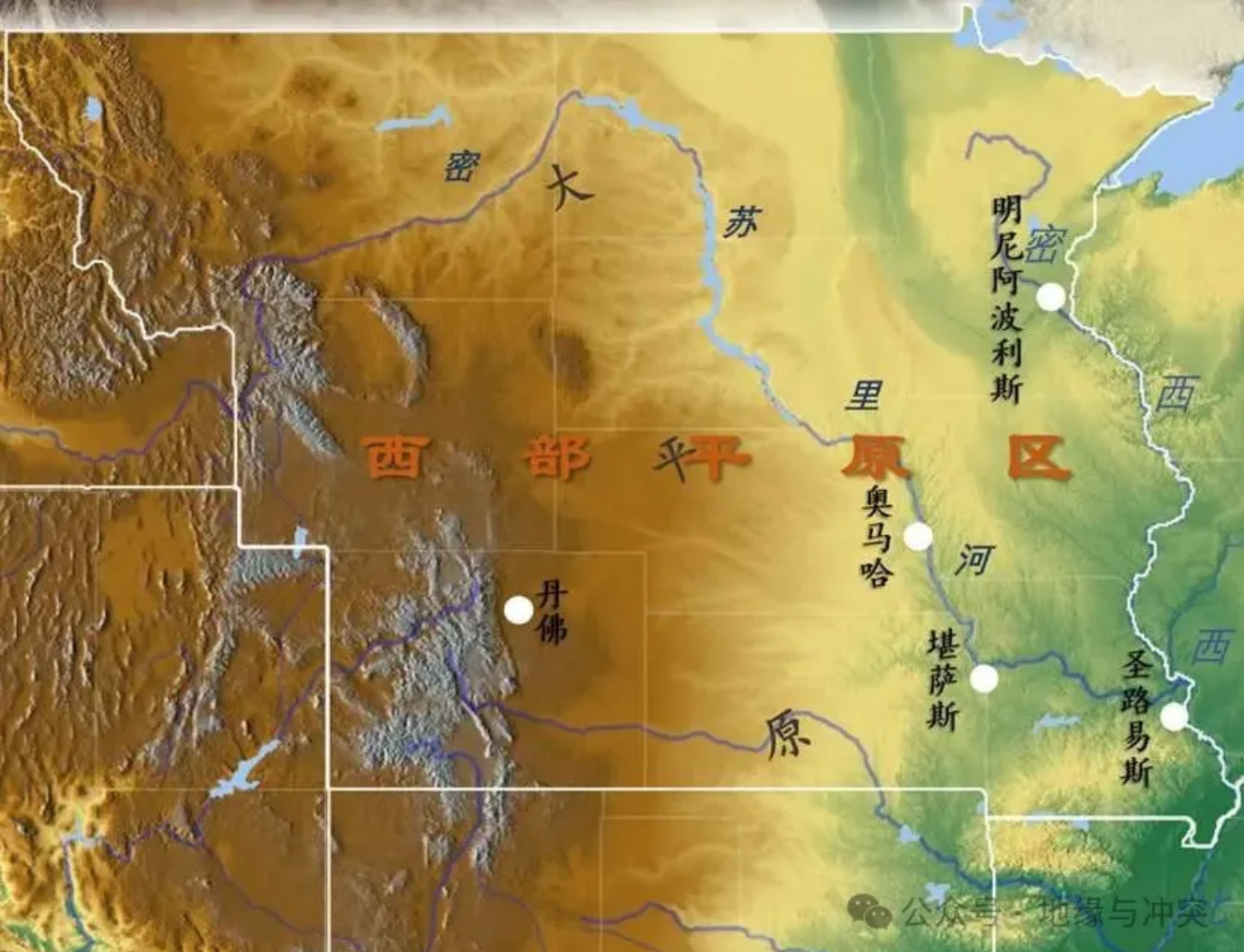

西部平原区:地理基础是大平原,非常典型的西部高平原地区,核心为密苏里河流域,密苏里河是密西西比河最长支流,如果按照“河流唯远”原则,密苏里河应是密西西比河正源,这样算的话,密西西比河总长度超过7000公里,是世界第一长河。

这里北邻加拿大,南接中南地区(核心德克萨斯),西毗落基山脉,东连五大湖区,地广人稀,东部靠近五大湖的区域有若干工业城市,中西部除了一些能源产业外基本都是农业,是美国的小麦、玉米和大豆产区。

西部平原区是德裔移民的主要迁徙地,以机械化农场为主要生产方式。

大平原水土流失严重,雨季泥沙俱下,以至于马克吐温说密苏里河是半流体泥浆。此外,大平原地下水超采严重,黑风暴频发,面临严重的生态问题,农业生产风险越来越大。

如果再遇到农产品价格波动,这里的农民并不好过,所以这里也是本土保守派的一员,成了共和党的票仓,和南方的红脖子、锈带产业工人,共同组成支持特朗普的铁三角。

于是,每次中美贸易摩擦我们都喜欢拿这里开刀,减少大豆、玉米进口量,就是为了打疼特朗普。

西南地区:西南地区面积广大,包括西海岸的加利福尼亚、内陆的大盆地和科罗拉多高原,南邻墨西哥,内陆地广人稀,人口主要集中在加利福尼亚。

西南地区如果独立,必然是沿海发达地区带内陆荒芜地区,以加州为西南地区的核心,大盆地和科罗拉多高原为腹地和缓冲区,以加州北部山地降水和科罗拉多河为主要水源。

加州人口4000万,是全美人口第一大州,创造了4.1万亿美元的GDP,也是全美第一,放在主权国家中排名第4位,加州农业产值也占全美的近20%,加州之强是全方位的强。

西南部原是墨西哥领土,地广人稀,1848年被美国吞并,1849年旧金山发现金矿,随后美国东部移民、拉丁裔、亚裔移民涌入,奠定了西南部多元化的基础。

1869年太平洋铁路贯通,东部大量无地农民再次涌入,当然,主要目的地是加州的中央谷地,奠定了西南部农业基础。

值得一提的是,加州和德克萨斯虽原本都是墨西哥领土,但并入美国后加入了不同的阵营。

德克萨斯是亚热带和热带湿润气候,加入属性相同的南方奴隶种植园阵营,接收了原本美国南方的移民。

而加州虽然也在亚热带,但气候干旱,灌溉设施完善之前不适宜种植经济作物,因面向太平洋,更多地发展工商业。

所以加州移民多来自北方阵营,加州的高科技行业是美国东北部资本和教育垫定的,高科技服务和高端制造是加州核心行业。

经济基础决定上层建筑,加州是民主党的大本营,属于深蓝州,和德克萨斯完全相反。

当然,加州和德州的相同之处在于墨西哥裔移民巨多,有色人种已经超过了60%。

总之,美国西南部如果列土分疆,它的声势不弱于德克萨斯,二者完全可以落基山分水岭为界。

西北部:这个区域比较孤立,和美国其他板块交集不多,属于小透明的存在,原本是卡斯卡迪亚的一部分,属于英国殖民地。

1846年美国和英属加拿大瓜分了卡斯卡迪亚,加拿大部分叫不列颠哥伦比亚省,核心城市为温哥华,美国部分先后建了三个州,分别是华盛顿、俄勒冈和爱达荷,最著名城市是西雅图。

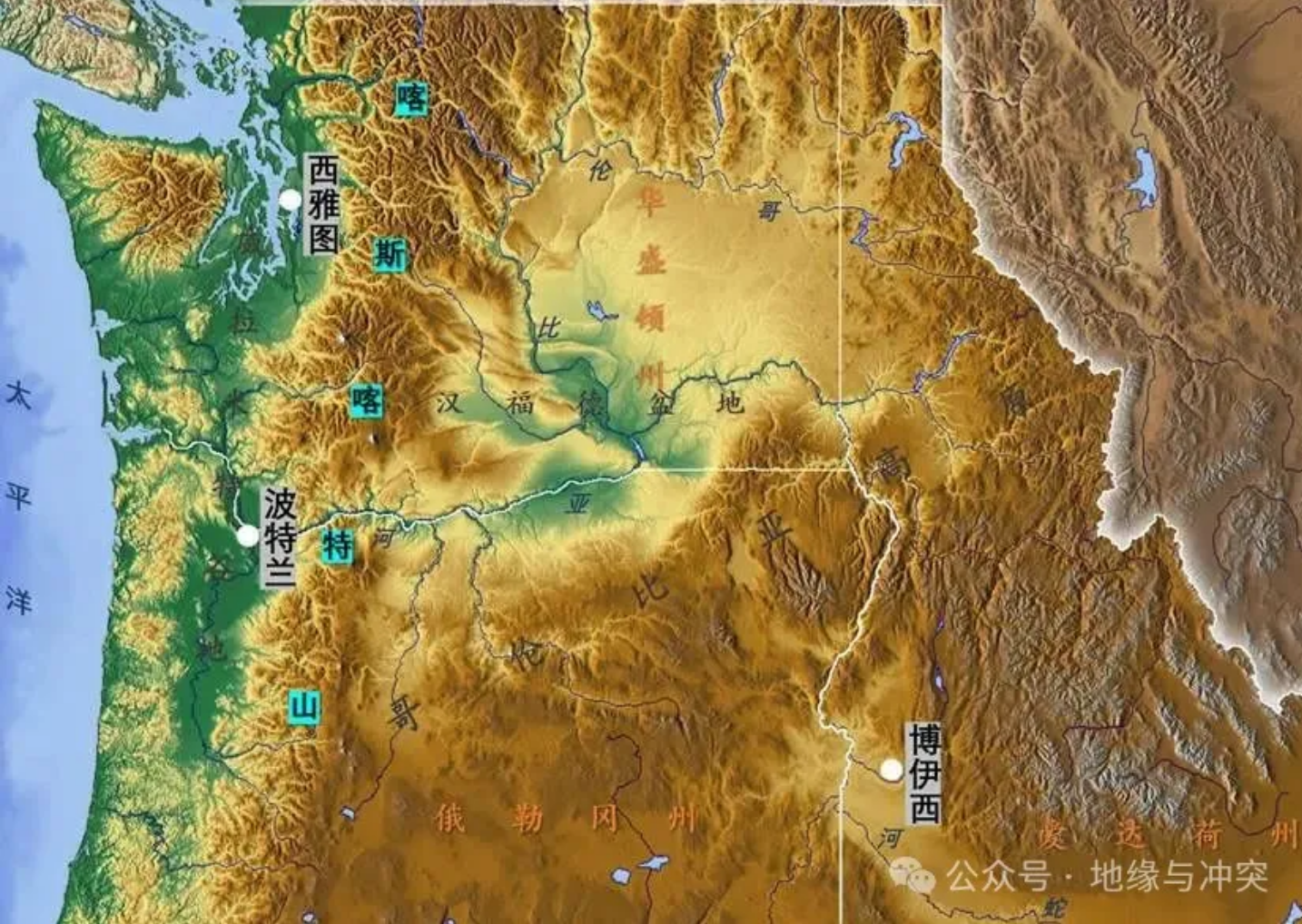

西北部其实很分裂,喀斯喀特山内外完全是两个世界。

山脉以西南北狭长,核心低地是海岸山和喀斯喀特山之间的山谷,叫威拉米特谷地,集中了西北部的大部分人口,核心城市西雅图和波特兰一南一北,是各自的区域中心。

这里是典型的温带海洋性气候,夏暖冬冷,处于山脉迎风坡,降水丰富,山区森林密布,风景秀丽,山谷是美国西北部耕地集中区。

西雅图航空工业、科技制造和金融业发达,移民多元,亚裔比例较高,波特兰户外装备行业发达,环保产业先进。

总之,喀斯喀特山脉以西的沿海地区经济发达,对亚洲贸易较多,相对开放,是民主党基本盘之一。

喀斯喀特山脉以东整体是巨大的哥伦比亚高原,哥伦比亚河穿流其中,受山脉阻挡,降水较少。

高原上核心区域为哥伦比亚河中游的汉福德盆地,还有蛇河中上游的蛇河平原,这两个区域是西北部主要耕地分布区。

这里地形封闭,移民相对单一,民风保守,大多是西进运动中一路向西的农民,只不过走得更远而已,英裔、德裔农民占据很大比例,因修筑大坝需要,也有墨西哥裔劳工后裔。

之所以把山脉两侧划入同一区域,一是因为本区域地缘自成一体,相对其他板块非常独立,和美国其他人口核心区距离都很远,且隔着高山荒漠;二是因为本区域人口和经济重心位于沿海,属于沿海发达地区带内陆荒芜地区模式,和西南地区的加州类似。

总结下,西北部人口体量、经济总量、政治影响力在美国都不突出,但地缘孤立、自成一体,不可小觑。

总结一下,根据地缘构成、经济基础、历史渊源、人文特征,可把美国本土分为七大板块,分别是核心的北方、南方,佛罗里达,西部平原区,中南地区(德克萨斯),西南地区和西北地区。

当然,如果美国走向彻底分裂且走上军事对抗,那么版图将根据地缘上的军事意义和山川形便,以及人文特征稍作调整,以达到一个相对平衡的对峙局面。

注:上述版图纯属脑洞,如有雷同,纯属巧合。