随着2025年诺贝尔奖的尘埃落定,这份年度荣誉榜单再次成为丈量全球智力版图和科研实力的关键尺码。诺贝尔奖,作为人类文明在科学、文学与和平领域的最高致敬,其重要意义早已超越奖金本身,它代表着基础科学的突破、原创思想的火炬,以及对人类命运的深切关怀。一国或一所大学在诺奖上的表现,是其科研体系、教育理念和文化土壤深层次活力的集中体现,是全球科技竞争中一张含金量最高的“成绩单”。

随着2025年诺贝尔奖的尘埃落定,这份年度荣誉榜单再次成为丈量全球智力版图和科研实力的关键尺码。诺贝尔奖,作为人类文明在科学、文学与和平领域的最高致敬,其重要意义早已超越奖金本身,它代表着基础科学的突破、原创思想的火炬,以及对人类命运的深切关怀。一国或一所大学在诺奖上的表现,是其科研体系、教育理念和文化土壤深层次活力的集中体现,是全球科技竞争中一张含金量最高的“成绩单”。

01 大学榜单:欧美垄断下的 “少数派突围”—日本

审视最新的全球大学诺贝尔奖得主累计人次排名(1901-2025年),我们看到的首先是一道难以逾越的“哈佛-剑桥壁垒”。

在累计获奖人次超过10的大学名单中,美国和英国的顶尖高校群体,尤其是常春藤联盟、加州大学体系(伯克利、洛杉矶、圣迭戈)和麻省理工学院(MIT),展现出绝对的、系统性的垄断。哈佛大学以超过170人次的绝对优势遥遥领先,剑桥大学、加州大学伯克利分校、MIT和芝加哥大学紧随其后,构成了全球智慧的黄金三角。这种垄断并非偶然,它源于这些大学在过去一个世纪里,将学术自由、跨学科合作以及对长周期、高风险基础研究的持续投入推向极致。特别值得一提的是,洛克菲勒大学作为一个纯粹的研究机构,在生理学或医学领域积攒了惊人的26人次,体现了专业化顶尖研究中心的巨大爆发力。

在非英美体系中,丹麦、荷兰和瑞士等北欧及欧洲大陆国家的高校表现尤为出色,成为小国精品的典范。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)以超过30人次位列前茅,哥本哈根大学也以35+人次进入前20,这些国家强大的创新生态和对高精尖基础科学的聚焦,使其能够在高强度的全球竞争中占据一席之地。

东方世界里,日本高校成了唯一的 “亮点”:京都大学(15+人次)和东京大学(10+人次) 成为全球前50名中唯二的非西方顶尖力量,无愧于“东方之光”的赞誉。日本的成功模式,核心在于其对学者终身制、匠人精神和基础研究的坚守。然而,这光芒仍带着一丝孤独,在西方顶尖高校动辄百人次的累计数据面前,亚洲学术界依然有巨大的鸿沟需要跨越。中国大学,目前在诺奖人次的累计上,仍处于起步阶段,任重道远。

02 国家格局:欧美列强的 “长期统治” 与发展中国家的 “追赶困境”

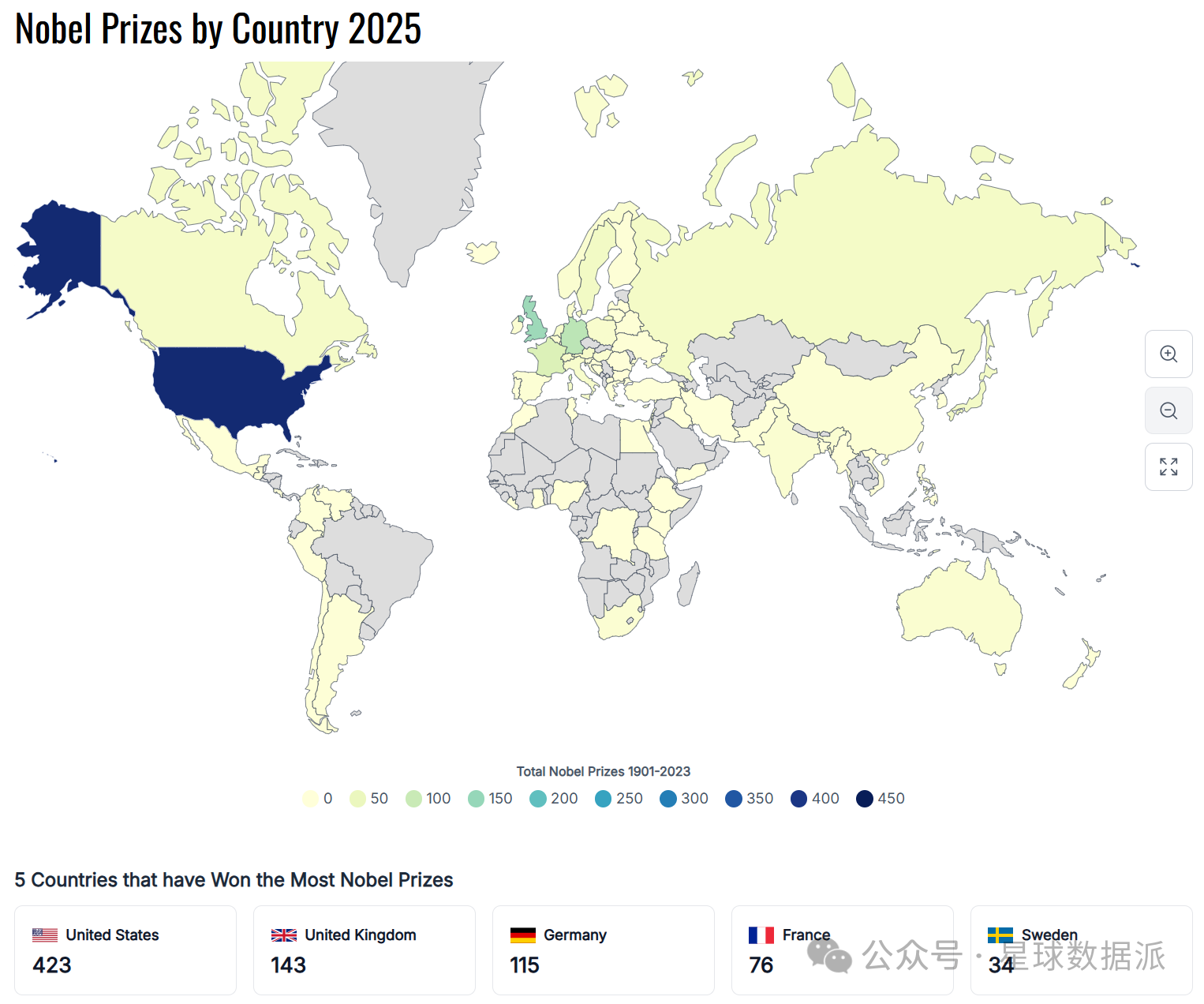

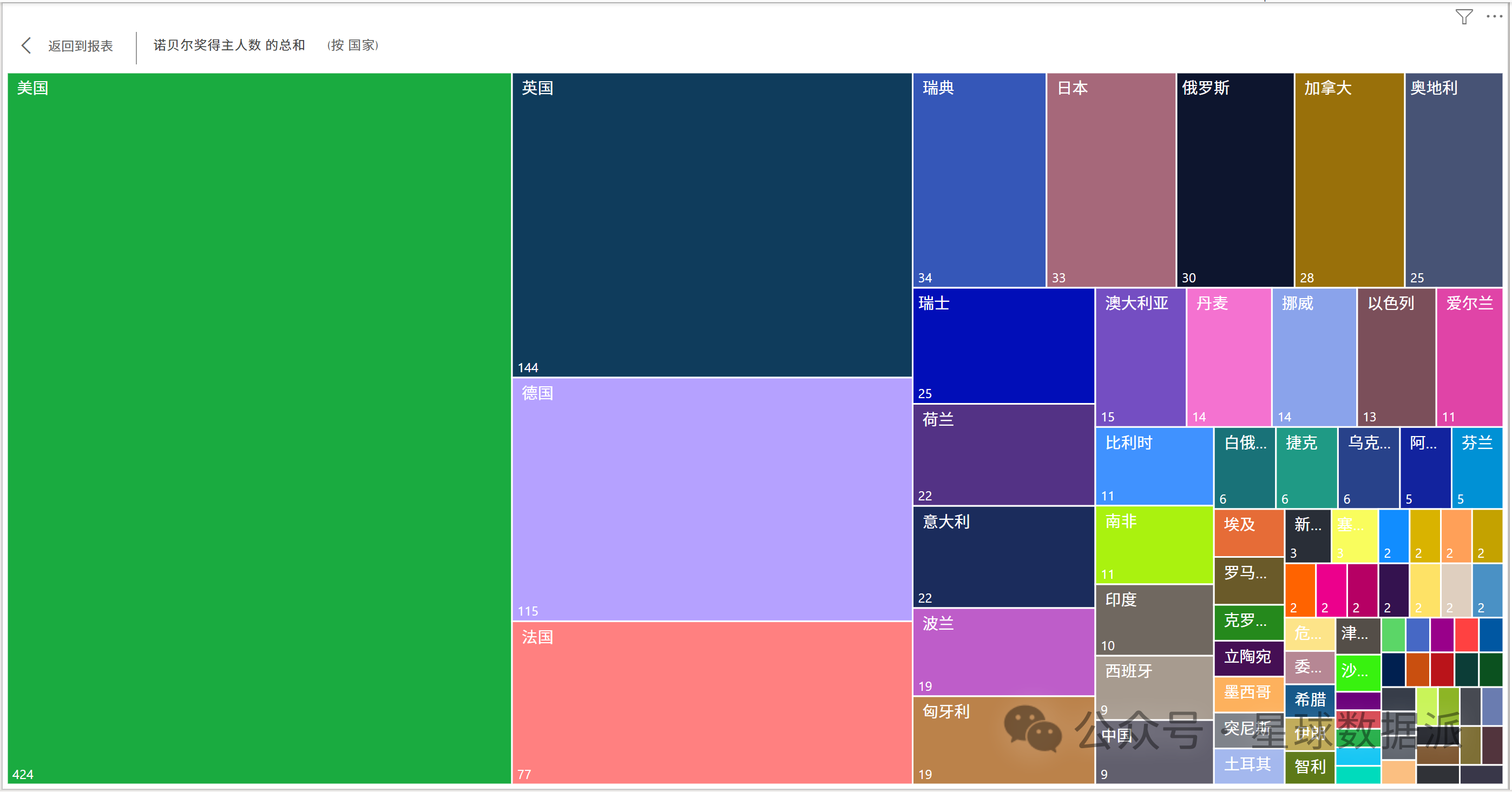

将视野从大学殿堂投向国家和地区层面,诺贝尔奖的地域分布描绘出一条清晰而残酷的“发达/发展”分界线。美国以 424 位得主一骑绝尘,仅自然科学奖就达 287 位,物理、化学、生理医学领域的优势如同 “鸿沟”—— 这是美国数十年 “科研立国” 战略的必然结果,从 “曼哈顿计划” 到 “人类基因组计划”,从吸引全球顶尖学者到建立世界最完善的科研资助体系,美国的诺奖优势,是综合国力在学术领域的集中体现。

英国(144 位)、德国(115 位)、法国(77 位)等欧洲老牌强国,也凭借数百年的学术传统与科研底蕴,牢牢占据第一梯队。它们的优势领域各有侧重:英国在理论物理、文学领域持续产出,德国在化学、工程科技上底蕴深厚,法国在文学、和平奖上常有惊艳表现。

图片

日本以 33 位得主,成为黄种人国家里的 “独苗”,无论是物理奖对凝聚态物理的突破,还是文学奖对人性的深刻洞察,都展现出 “东方智慧与现代科研” 的融合能力。对比之下,中国的 9 位得主(自然科学奖 6 位)显得 “差强人意”:不仅少于印度的 10 位,更远低于俄罗斯 / 苏联的 30 位。这种差距,本质是发达国家与发展中国家在科研生态上的 “代差”—— 欧美日等国经历了数百年的学术积累,从教育体系到科研资助,从学术自由到国际合作,形成了成熟的创新闭环;而多数发展中国家,包括中国,现代科研体系的大规模建设不过数十年,在 “基础研究的长期投入”“顶尖人才的持续培养”“学术评价的多元化” 等方面,仍需时间追赶。

03 中国的未来:从 “跟跑” 到 “领跑” 的诺奖潜力

尽管历史积淀不足,但中国大学的诺奖潜力,正随着科研实力的爆发式增长而显现。清华、北大作为中国高等教育的 “双航母”,科研布局早已瞄准世界前沿:清华在人工智能、量子信息、航空航天等领域的实验室,不断产出具有全球影响力的成果;北大在数学、物理、生命科学等基础学科的研究,正接近世界顶尖水平。中国科学技术大学凭借 “量子科技” 的先发优势,在量子通信、量子计算领域的突破,已成为全球该领域的 “标杆”;上海交通大学的生物医药、浙江大学的交叉工程、复旦大学的生命科学,也在各自赛道上向世界顶尖看齐。

更重要的是,中国科研正从 “量的积累” 转向 “质的飞跃”。过去十年,中国在《自然》《科学》等顶刊的论文数量已位居世界前列,量子纠缠、嫦娥探月、C919 大飞机等成果,标志着 “从 0 到 1” 的原始创新不再遥远。随着科研投入的持续增加(中国研发投入已居世界第二)、人才政策的优化(如 “双一流” 建设对顶尖学科的重点支持)、国际合作的深化(与全球顶尖高校的联合实验室不断涌现),未来十年,清华、北大、中科大等高校,极有可能在量子科技、人工智能、生命科学、新能源等前沿领域实现 “诺奖级突破”。

诺奖的追赶,从来不是一场 “急功近利” 的竞赛,而是对 “科研生态、学术传统、人才厚度” 的长期培育。今天的中国大学,正走在 “厚积薄发” 的路上 —— 或许下一个诺奖得主,就将从这些年复一年向世界前沿冲锋的实验室里,走向斯德哥尔摩的颁奖台。

当我们凝视诺奖榜单的 “差距” 时,更应看见中国科研 “向上的力量”。这份榜单是历史的刻度,却绝非未来的枷锁 —— 中国大学的诺奖故事,才刚刚翻开序章。