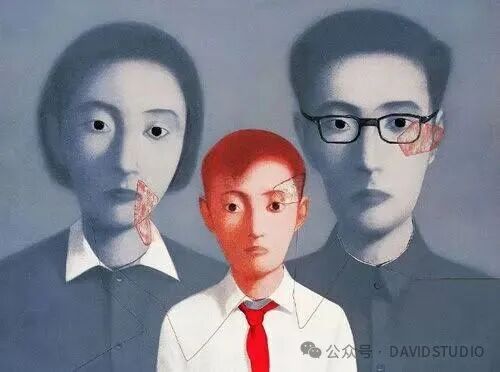

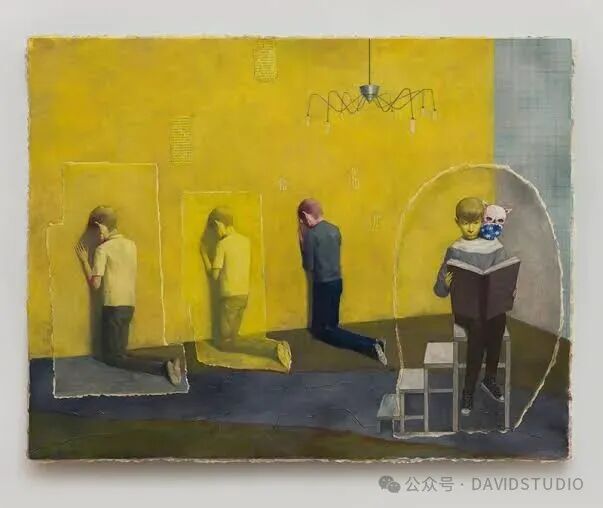

本期配图均来自于中国当代艺术家张晓刚

中国教育的问题,并非简单的“应试”或“分数至上”可以概括,而是一整套历史、制度与文化演变叠加之后的结构性结果。它的根源,深埋在建国七十余年的历史裂缝之中。

一、历史断裂与“人才荒”的根源

在某项运动的十年间,知识分子阶层一度被连根拔起,专业与学术传统几乎被彻底中断。原本应当在各个领域中延续、深耕的专业精神与学术积累,成了空白。浩劫之后,国家急需人手——教师、医生、工程师、干部……但这一代人中的知识承载者早已被摧毁或边缘化,于是,“用人荒”成为不可回避的现实。

二、“降格以求”的教育应急机制

在这种紧迫的社会需求下,教育体系不得不“降格以求”。刚刚脱盲识字的“民师”走上讲台,中等师范、中专、电大成了香饽饽。这类学校不是为知识创新而生,而是为了“快速填补岗位”而生。应急式教育本质上不是为了培养“深度学习者”,而是为了制造“合格执行者”。

这种教育模式一开始或许是无奈之举,却在几十年中逐渐固化为制度逻辑。它从未真正更新,只是在一层又一层的补丁中延续下来。

三、文凭商品化与庸众化的循环

在这样一个制度背景下,文凭成为“社会跃迁的门票”。它的价值早已超越知识本身,成为一种社会符号。人们不再追求学习的内在力量,而是把“拿到文凭”当作唯一目标。社会也默认了这种逻辑,文凭成了通行证、成为投机的对象。

结果是:我们培养了一代又一代“身无长技却怀揣文凭”的平庸之人。他们被动地接受信息,缺乏独立判断力与创造力,却在各个岗位上成为维系系统的中坚。庸常成了常态,创新成了奢侈。

四、“如核子裂变”的学习已被湮灭

真正的学习,从来不是“被灌输”,而是“被点燃”。它像核裂变一样,从一个念头、一种好奇、一次顿悟中爆发出无穷能量,连锁反应般延展出知识的森林。这样的学习方式,需要精神自由、思想的空间、文化的滋养。

然而,在文凭与应急逻辑之下,真正的学习方式被压制、被消解。孩子们在漫长的学业里学会的不是提问,而是服从;不是深入思考,而是寻找标准答案。

五、教育危机的本质:不是学生不努力,而是制度不相信“真正的学习”

今天,当我们一次次批评“孩子们不爱学习”“没有创新能力”,其实更应该反问:我们给了他们怎样的教育?这种教育体系相信的是“可控的人”,而不是“觉醒的人”;它要的是“合格的齿轮”,而不是“点燃的心智”。

真正的危机,不在学生,而在我们早已把教育变成了“文凭工厂”的那一刻。

中国教育的问题,绝不仅仅是校门内的事。它是一段历史的回声,一场长期的结构性困局。当我们还在为分数、升学、文凭争论时,那个真正能够改变一代人命运的“核裂变式学习”,正在我们的沉默中逐渐熄灭。

只有当教育重新成为点燃心智的火种,而不是制度的流水线,我们才可能重新拥有一代真正有创造力、有深度的年轻人。