在美国的教育版图上,哈佛代表金钱与权力的通道,MIT象征科技与未来,而耶鲁——是文明与理性最后的庇护所。

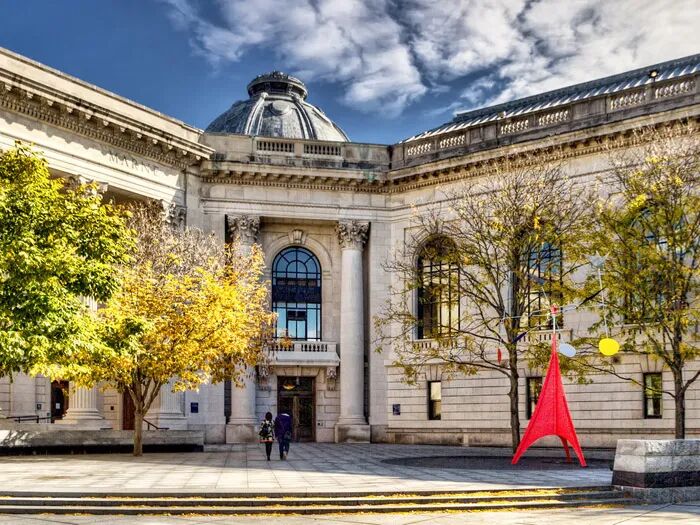

这里的塔楼不喧嚣,石墙背后是几百年未曾中断的思辨。1701年建校的耶鲁大学,不只是“常春藤八校”之一,更是美国最古老的知识共同体之一。

它培养了5位美国总统、19位最高法院大法官、65位诺贝尔奖得主;也孕育出《纽约时报》的记者、百老汇的导演、诺奖诗人,甚至硅谷投资人。

在耶鲁,权力与美学、哲学与政治、艺术与法律,在同一片草坪上并存——那是一种精英的温度,也是文明的深度。

1718年,为了感谢英东公司高管伊莱休·耶鲁的捐赠,一所名为“Collegiate School”的新教学院,改名为“Yale College”。

当时,捐赠不过是9捆货物、417本书、几幅英王肖像画。而三百年后,这些几乎“白菜价”的赠品,竟成为世界最具声望大学之一的起点。

耶鲁是美国第三古老的大学,仅次于哈佛与威廉玛丽学院,却在后来的发展中实现了弯道超车。在它身上,“传统”不等于保守,反而是支撑自由探索与学术多元的根基。

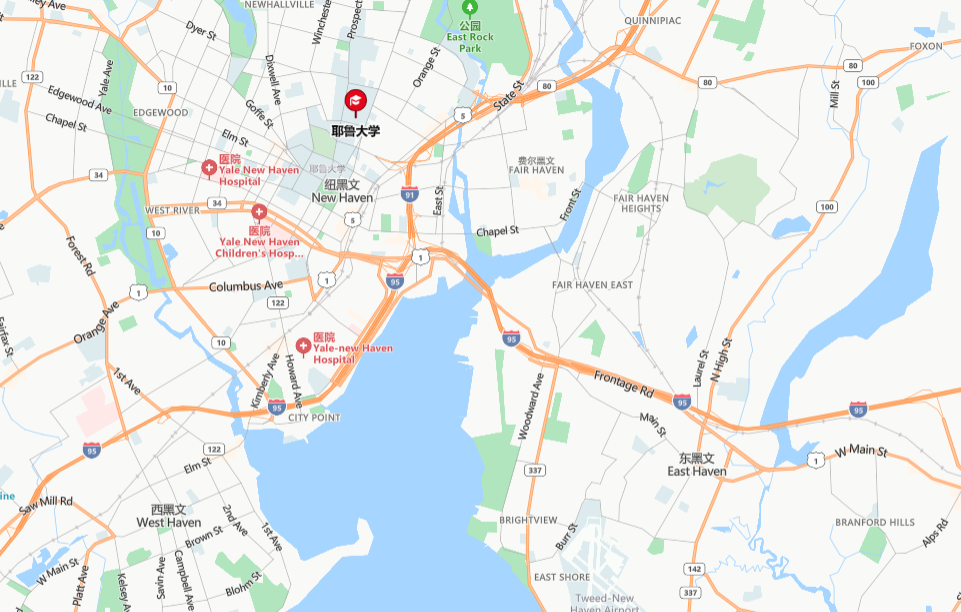

这所位于康涅狄格州纽黑文的藤校,被《纽约时报》称为“最像牛津与剑桥的美式大学”:从建筑,到制度,再到教育哲学——都带有一种慢得优雅、重得有分量的气质。

与哈佛、普林斯顿一起并称“美本三巨头”的耶鲁大学,始终把本科教育视为自己的“王冠”,这在以研究导向为主流的美式高教体系中,极为罕见。

🔹 课程设计:强通识、弱职训

耶鲁开设70多个本科专业,但强调通识教育,哪怕你读的是工程,也要广泛涉猎历史、哲学、文学。学生被鼓励“去远方看看”,而不是“赶紧找实习”。

🔹 教授必须上本科课

耶鲁规定所有教授必须承担本科教学。这意味着,你可能在大一就听到诺奖得主讲莎士比亚、量子力学或社会契约论。

🔹 “住宿学院”不是宿舍,是社群

耶鲁的住宿学院制度由大捐赠人Edward Harkness仿照牛剑出资打造,将本科生打散进12个拥有独立食堂、图书馆、影院的“社群单位”,从入学就开始“社交嵌入式学习”。

🧠 如果说MIT是为工程而生,耶鲁就是为“修身齐家治国平天下”而设。

难怪《大西洋月刊》曾评论:“耶鲁是全美最适合‘想清楚自己是谁’的人读书的地方。”

2026Fall,耶鲁本科录取人数为1,640人,来自超5万人申请者中选出,录取率仅4.8%。即便如此,耶鲁仍在扩招——从去年起每年新增100个名额,计划将在校本科生扩展至6,600人。

这一扩招的信号不简单。

🔹 一方面,耶鲁恢复强制SAT/ACT成绩提交(和哈佛一样),加强学术评估维度。

🔹 另一方面,它通过扩招释放一个明确立场:我们希望更多人接受耶鲁教育,但前提是你能配得上这份“自由”。

从录取策略来看,耶鲁是一所“不追分数线”的大学。它关心申请人的“学习热情”“批判性思维”“社会参与”和“写作能力”。如果你是“拼题家”,可能在别处脱颖而出,在这里却显得苍白。

📝 有申请者曾这样总结耶鲁文书的感觉:“不是你考了几分,而是你在这个世界想成为谁。”

纽约向北两小时,纽黑文这座文艺又有点粗粝的城市,既没有波士顿的繁华,也没有硅谷的创业热。但在耶鲁人眼中,这恰好是好事。

你可以在校园里遇到低调的大法官,在学院茶会上对话诺奖作家;你也可以在图书馆藏书中找到世界上最早的希伯来文圣经、莎翁手稿、甚至清朝奏折副本。

🎭 每一个住宿学院都像一座小型自治共和国:有自己的电影院、琴房、图书馆、餐厅和桑拿房。这里不是“宿舍”,更像一个可以在夜晚大合唱、白天一起读《荷马史诗》的理想国。

💰 不过,耶鲁的代价也不低:

本科学费:约6万美元/年

住宿+餐饮:约2万美元/年

生活费:在纽黑文每年需准备约2–3万美元

即便如此,耶鲁坚持Need-Blind政策(对国际生也部分执行),承诺“学生因财务原因不会被拒录”,并且为低收入家庭提供高额奖助金。

耶鲁培养出了五位美国总统、19位最高法院大法官、65位诺奖得主、三位图灵奖获得者……但更值得一提的,是它的校友气质:

他们不张扬、不实用主义,也不追求单一成功路径。

🎓 比如作家保罗·奥斯特、导演奥利弗·斯通、影后梅丽尔·斯特里普、Facebook前COO谢丽尔·桑德伯格,都毕业于耶鲁文科;曾任世界银行首席经济学家的林毅夫,也是在这里获得博士学位。

🧠 耶鲁更像一个“思想生成器”,它不制造工具人,而是打造能跳脱主流路径、用文化武装人生的“自由灵魂”。

在所有美国藤校中,耶鲁像极了一位“人文贵族”:它古老、通透、克制而不失锋芒。它可能没有MIT那样的科技肌肉,也没有芝加哥那样的数据炫技,但它有一种自成体系的力量——

那是“求真”的信仰、“通识”的执念、“自由”的气质、“审美”的修养。

如果说哈佛是权力巅峰的通行证,斯坦福是资本社会的加速器,耶鲁,就是知识分子的精神避难所。

🕯️ 在科技狂飙、AI泛滥的时代,或许正是这样的地方,才能培养出真正能思考的人。