今天,我想给你们讲一个被遗忘的故事。

一个关于中国教育史上最勇敢的改革家的故事。

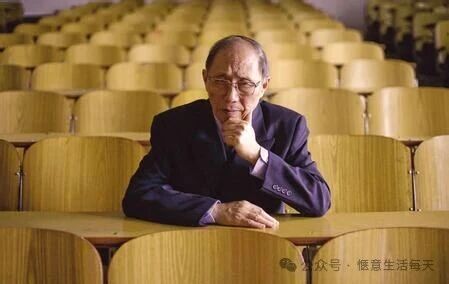

他的名字叫刘道玉。

如果你问现在的年轻人,知道刘道玉是谁吗?

十有八九,答案是否定的。

但在上世纪80年代,这个名字,就是中国教育改革的一面旗帜。

他是新中国自己培养的第一位大学校长,被誉为"武汉大学的蔡元培"。

他的一生,就是一部中国教育改革的缩影,也是一曲孤独的理想主义悲歌。

一. 少年立志,珞珈山下

1933年,刘道玉出生在湖北枣阳一个普通农民家庭。

8岁才上私塾,每天背诵《三字经》《百家姓》。农闲开馆,农忙放假,每年上学时间只有4个月。

但这个农村孩子,却有着不一般的求知欲。

1953年,他考入武汉大学化学系,从此与珞珈山结下了不解之缘。

大学五年,寒暑假从未回过家,不是没钱,而是没时间。

他一有时间就"躲"在图书馆,早上带好干粮,中午舍不得出来,在图书馆里阅读各类书籍。

这段经历,或许早已预示了他后来对教育的理解——真正的教育,应当是自由的、自主的、不被束缚的。

二. 三进三出,命运多舛

刘道玉的人生,有着三次进出武汉大学、两次进出教育部的传奇经历。

第一次离开武大,是1961年,他被选派到苏联留学。

在苏联科学院元素有机化学所攻读副博士研究生期间,因参加中苏论战、反驳苏方观点,被苏联外交部宣布为"不受欢迎的人",并被驱逐出境。

回国后,周恩来接见了他,建议他去军事科学院工作,但他坚持要回母校武汉大学。

第二次离开,是1977年,他被调到北京,任国家教育部党组成员、高等教育司司长。

在教育部工作期间,他参与组织了恢复高考的重大决策,为高教战线的拨乱反正立下了汗马功劳。

但仅仅两年后,他再次辞去教育部职务,回到武汉大学。

他说:"我从不把它(校长)视为官职,而是把它看作一种义务的载体......我爱青年,崇尚改革,为它付出牺牲也值得。"

三. 黄金时代,改革春风

1981年8月,48岁的刘道玉被任命为武汉大学校长,成为新中国自己培养的大学生中第一位担任全国重点大学校长的人,也是当时全国重点大学中最年轻的校长。

当时的武汉大学,在全国科学技术发明成果是零,重大基础理论研究成果是零,获得重大发明奖的研究成果也是零,有影响的学术专著是凤毛麟角,排名教育部直属23所大学中的第22名。

刘道玉立下了"卧薪尝胆,十年雪耻"的誓言。

他开始了一系列大胆的改革:

学分制、主辅修制——补救了学年制同步教学的缺陷,因人施教,灵活机动;

转学制——让学生可以选择更适合自己的专业;

插班生制、贷学金制——为学生的学习广开"方便法门";

导师制、学术假制——使得教师队伍形成学术至上的作风。

这些改革措施,开创了武汉大学自由独立的学校氛围,使得武汉大学的面貌很快焕然一新,成为全国学生最向往的学校。

《瞭望》周刊这样评论刘道玉:"只要他在武大,武大的每个角落都透着新鲜,充满新生的创造性气息......"

当时的武大学术风气甚浓,各种学术社团达200多个。

四. 任人唯贤,不拘一格

刘道玉改革的重要准则,是任人唯贤,不拘一格。

湖南人杨小凯在"文革"期间因发表一些正确言论而沦为阶下囚。"文革"结束后,杨小凯仍系囹圄,并自学了多国语言。

刘道玉得知后,亲自多次赴湖南为杨小凯一事奔走,使杨得以早日出狱,并被刘道玉安排到武大图书馆工作。

后来,杨小凯成为了世界著名经济学家。

他还首开了与法国巴黎大学等世界名牌大学合办的"中法数学班",被誉为"21世纪数学家的摇篮"。

在任武大校长的8年中,武大先后与世界上的一百多所大学建立了学术关系。

1985年,刘道玉获得由法国总统颁发的"国家最高荣誉勋章",成为中国获得该奖项的第一人。

1987年,刘道玉获日本"东洋哲学奖",以表彰他对亚洲教育的推动和贡献。

五. 改革受挫,理想不灭

然而,改革的道路从来不是一帆风顺的。

1988年,刘道玉未竟心愿之时,被免去了校长之职。

中央有关部门再次让他出任京官或驻外大使。

刘校长感慨地说:"我从事教育大半辈子,只将中国教育向前推动了一小步,做了官,能在短短的几年为国家做些什么呢?我看还是什么都不做了罢。"

后来,福建省、广东省、海南省政府均多次邀他去主持厦大、暨大和海南大学的工作,均被他婉言辞谢了。

但即便如此,他教育改革的炽热火焰未灭,追求理想大学的情结没有消失。

1994年,他在武汉成立路石教育改革基金会(后改称湖北省刘道玉教育基金会),想借"路石"之意,表达一种愿望:为了教育改革、为了跨世纪创造性人才的培养,甘愿做一颗铺路石。

六. 晚年思考,教育启蒙

晚年的刘道玉,对中国的教育有了更深层次的思考。

他认为,中国教育需要一场启蒙性的改革。

"中国没有一个独特的教育理念,中国的教育理念需要启蒙,应借鉴世界先进的教育理念,结合中国的实践,逐步形成中国本身的教育理念。"

他提出,理想中的大学教育,应当是"思想游戏",着重开发思想智慧,如质疑、反思和批判三大能力。

支撑理想大学的六大原则是:以人为本、大学独立、思想自由、学术至上、民主学风、创造不止。

而理想大学的学生是自己发现自己的至爱、发现自身价值和自身使命。

2009年初,刘道玉发表《彻底整顿高等教育十意见书》,全国100多家网站转载,评论5000多条。

2011年4月,清华大学百年校庆,刘道玉写了一篇致清华大学的公开信——《大学需要有反思精神》,提出有必要向美国麻省理工学院学习,对学校办学得失、大学精神进行"严肃的反思",此文在海内外引起反响。

七. 路石精神,永不熄灭

刘道玉的一名学生曾经写下这样的句子:"有人说,汪曾祺是中国最后一位士大夫。我是不认同的,在我心目中,老校长刘道玉就是完全的中国士大夫的气质的集合。君子坚守正道,温润如玉,坚持本心,舍己为人,这正是刘道践行了一辈子的'路石精神'。"

所谓路石,就是作为校长,教育工作者,要为了学生的成长成才甘愿当一枚铺路的石头。

今天,中国的高等教育已经发生了翻天覆地的变化。

但刘道玉当年提出的许多问题,依然存在。

他曾说:"我们没有一所大学校训中有'自由'二字。"

这句话,至今仍然振聋发聩。

八. 写在最后

刘道玉的故事,是一个理想主义者的故事。

他用自己的行动告诉我们,什么是真正的教育——教育即解放,要打破传统思想对人才全面成长的束缚,强调人的自由发展。

他的一生,都在为中国教育的自由之光而奋斗。

虽然他的改革最终未能完全实现,但他点燃的那盏灯,依然在照亮着后来者的路。

今天,我们纪念刘道玉,不是为了怀旧,而是为了唤醒。

唤醒那些对教育的本真思考,唤醒那些对自由与独立的追求,唤醒那些对理想与信念的坚守。

因为,教育从来不只是知识的传授,更是灵魂的唤醒。

而这,正是刘道玉留给我们最宝贵的遗产。