15年前,大学刚毕业的海斯勒来到了中国,从那以后,他不但有了“何伟”这样地道的中国名字,还逐渐成为一名资深的中国二三线城市观察者。

1936年,埃德加·斯诺(Edgar Snow)在中国。他是最早来到中国并深入陕甘宁边区的美国记者

3月17日中午,北京蓝色港湾单向街书店。

二楼咖啡馆里人满为患,营业员不得不在一楼楼梯口“设卡”,下来一个,才能上去一个。

何伟没有料到会有这么多人来听他的讲座,这位42岁的美国男子是美国《纽约客》杂志驻北京记者,本名彼得·海斯勒(Peter Hessler),此次讲座的举行,缘于他的新书《寻路中国》中文版的发行。

“过去我很少收到中国读者的来信⋯⋯但是这种情况好像正在改变,我被那么多来到书店的人们深深地感动了。”在讲座之后,何伟对《中国新闻周刊》记者诉说他的感受。

15年前,大学刚毕业的海斯勒来到了中国,从那以后,他不但有了“何伟”这样地道的中国名字,还渐渐成为一名资深的中国二三线城市观察者,他把这些观察汇聚成洋洋洒洒的“中国三部曲”(《江城》《甲骨》《寻路中国》),既反映着他眼中的中国,也讲述着一个横跨中美文化的“老外”生活。

来到“纽约之外”

《纽约客》杂志有一期很出名的封面画,画面上,世界分为纽约和纽约之外的地方,而“纽约之外”则是无尽的“荒原和戈壁”。这个封面直观地展现了当时美国人的心态。

这也是何伟少年时代的心态。对他来说,中国就是“荒原和戈壁”的一个角落,直到上大学,何伟都对中国不感兴趣。

何伟在美国的密苏里州长大,父亲是社会学家,他从小便跟随父亲学习社会学研究方法,在牛津大学读研究生时,何伟主攻英国文学。“我特别想当一个作家。”他说。

毕业之后,何伟跟朋友一起开始了他们的毕业旅行,从英国飞到捷克,再到东欧各国,然后是俄罗斯、中国⋯⋯“一共去了三十多个国家,半年的时间。”

即便在火车驶进北京的那一刻,何伟仍对这个远东大国感觉淡漠,一个原因是当时他总听人说,外国人在中国旅行和生活会遭遇到很多麻烦。

但到北京之后,他发觉,与当时正遭受通货膨胀折磨的俄罗斯人相比,这里的人倒显得“比较活泼”。何伟决定留下来看一看。他们呆了六星期,开始学习一些简单的汉语。正是这段时间,让他有了一个新想法:寻找机会,让自己能更长期地呆在中国。

1996年,机会来了。他参加了美国“和平工作团”(Peace Corps)。这个1961年成立的国际志愿者组织鼓励美国青年走向世界,“一方面拓展个人视野,一方面也在实现美国的睦邻外交政策”(观察家南方朔语)。在中国,它的成员名字是:美中友好志愿者。

何伟作为志愿者,在川江边的一座小城涪陵住下来,也正是在这里,他有了“何伟”这个中国名字。这是志愿者们帮他起的,“何”是涪陵大姓,而“伟”则被他们视为“是个不错的汉字”。队友们希望这个美国小伙子可以通过“何伟”拉近与当地人的关系。

何伟的工作很简单,在涪陵师范高等专科学校教英文。就这样,27岁的何伟和20岁的搭档迈尔康,成为这个小城过去50年里第一批到来的美国人。

向学生学习

到涪陵后一周,学校搞活动,迎接一群从涪陵步行到延安然后返回的师生,凯旋仪式在学校礼堂举行,出于好奇,何伟和迈尔康也来看热闹。

让他们料想不到的是,在少有外国人可见的涪陵,他俩反而比凯旋师生们更惹人注目。

市长从轿车里出来,一眼就看到他们,径直穿过人群与何伟握手,当地电视台的摄像机紧跟其后进行拍摄。

何伟至今还能模仿出那位领导的话:“这两个美国朋友,是美中友好志愿者,现在我们都是同志,一起为人民服务,建设这个国家。”

于是,“长征队”的青年们争相过来送花,争相与何伟握手,“而我们则咧嘴尴尬地笑”(何伟语)。

“这就是我刚到涪陵的生活,每一件事都是不确定的,无法融入到当地的节奏。”何伟回忆。

初到涪陵,何伟的中文还不足以跟当地人交谈,于是打算从自己的学生那里了解这个城市,他让学生们写日记和作文交给他。

有一次,他的伙伴迈尔康在课堂上赞美一个女生:“你有迷人的雀斑。”事后,有学生在日记里写,这样的赞美让人尴尬。而何伟讲课时随便搔痒、腰带随意垂下来这些细节,也被学生们一一记录,认为这不是一位老师该有的举止。

何伟鼓励学生们自己起英文名字,结果还导致了一场小风波。一个男生公开在课堂上介绍自己的新名字:“我叫‘懒惰’,我很懒惰,不想做任何事情,我的嗜好就是睡觉。”这让当地老师不安,觉得这有失体统,于是某一天的下午,他们找到何伟,认真探讨这背后的问题。

看着那些老师“眉头紧锁郁郁寡欢”的脸,何伟感觉很奇怪,他用“我们跌跌撞撞地前进”来形容自己当时的感受。

尽管如此,“阅读在像洋葱皮一样的纸张上写就的作文,一层接着一层地往下看”,成了何伟最初了解这个国家的主要方式,何伟对此颇得意,觉得所获颇丰。

但阅读日记并不是一种愉快体验。

有一个女生写信给他:“我读到一则新闻,说的是美国人选克林顿当选总统,是因为他会对中国采取强硬措施。因此,我不喜欢见到你和迈尔康先生。”

这让初来乍到的何伟受了刺激,“我的学生依然带着不信任的目光看着外面的世界。”

“我努力把这些当成孤立事件,经常用温和的语气回应,然后就试着不再去想这些事情。”何伟说。

还有一个名叫凯瑟琳的女生,在日记里分析中国女人和外国女人的区别,她认为前者优雅保守有教养,后者开放,“可以嫁给任何人,可以随时离婚⋯⋯过着一种放荡的生活。”

对这个平时总是笑意盈盈的可爱女生,何伟觉得不能太严肃,他只是在这则日记下写道:“在美国,我有三个姊妹——如此而已。”他觉得,这样的沟通就足够了。一天后,她道歉了。

在第一学期,何伟的心思全被日记填满了,在读到一个学生日记片段时,打完分数许久,那短短的句子仍然萦绕不去:“今日的中国已经对外国敞开大门。犯罪增加了,维持公共秩序是很重要的。”

“老外”的艰涩生活

与跟学生交往相比,何伟觉得生活融入更为艰涩。

一次,当地老师想邀请这些外国教师去参加家庭聚会,却被有关领导阻止,“他们觉得,外国人是危险的,应该和他们保持距离。”这样的遭遇令他沮丧。

第二年的春节,何伟的父亲从美国来涪陵看他。在那一周半时间里,他的父亲不能适应“噪音污染语言无尽的人潮”。为了克服失眠,何伟和父亲去晨跑,几天下来,父亲却因为吸入太多当地的煤矿粉尘而身体不适。

在涪陵,何伟还经常和一些志愿者拿着录像机,四处拍摄,打算记录下普通中国人的生活。

但这些生活并不总欢迎这些外国人来记录,他们甚至因此引起当地人的不快并挨了揍。“因为我们跟本地人开玩笑,他们觉得我们开玩笑是不尊敬他们。实际上,我们没有这个目的,但是我们可能有一些错误。”何伟说。

“那段时间,我们的感觉真的不好,我们在那儿已经过了两年时间,当地人还是带着戒备心对待我们这些‘洋鬼子’。”

但温暖的记忆也是有的,学校附近“学生之家”面馆,是何伟经常光顾的地方,老板给了何伟毫无保留的友谊,邀请他吃年夜饭,在他离开前夜为他营业到很晚。

在何伟准备离开涪陵时,他在美国的老师鼓励他写一写刚刚经历的生活。一直立志成为作家的何伟,也想将自己在涪陵的两年支教故事写出来。于是,在回到美国4个月后,他完成了《江城》。

1999年,何伟为《江城》四处联系美国出版社,但没人帮他出版。他们的回复均是:书写得很好,但美国人是不会读的。

遭遇出版挫折后,何伟再一次回到中国。凭借在江城两年支教经历,他很快在《华尔街日报》北京分社谋了一个差事,成为该报驻华最后一个剪报员,每月工资4000块。他还给香港的《虎报》(The Standard)撰稿,并成为《纽约客》驻华的第一位记者。

2001年,北京成功申办奥运、中国也加入了世贸组织,这让中国被世界瞩目。与此同时,“9·11”恐怖袭击事件也让美国开始注重与中国的合作。在这种背景下,《江城》出版了。

这给了何伟信心。他觉得,应该进一步去观察中国。

“我会再回来的”

在北京的日子,何伟最初住在东四十条一处小屋,2001年后,他在远离城区的怀柔三岔口村住了下来。

“北京不能代表中国。”何伟坚持这样认为。他将目光更多地放在像涪陵那样的二三线小城镇。

从1999年到2004年,他把在中国做记者期间接触到的纷繁的人物、事件写进他的第二本书——《甲骨:一次穿越中国过去和现在的旅程》,与《江城》的遭遇不同,这次很快就有美国出版商找上门来。

与此同时,何伟又开始了他新的探索,他考取了中国驾照,用车辙的延伸去触摸这个国家的真实生活。

何伟(Peter Hessler)开着这辆从北京租借的吉普车沿着长城游历到中国西部

在西部,何伟看到很多奇特的景观,“40码(迈)最安全,80码有危险,100码进医院”,类似的大标语非常醒目,还有些地方会直接将出过事故的汽车残骸高高悬挂在路边。

在路上,何伟喜欢搭载需要赶路的当地人。有一次,他停车在路边休息。一个老头问他,“你要去什么地方?”何伟说要去前边一个叫金边的所在。老头说:“我们也去那儿,你搭我们一程,多少钱?”何伟说:“我不要钱,免费搭你们。”这让老头和身边几个孩子不太相信。坐在车上走了一段路,老头还是开口了:“如果你要钱的话,五块钱最多了。”

在中国的游历,让何伟见证着这个国家迅速的变化,从2001年到2007年,他看着三岔口村开始修路,以前那里是土路,城里人很少过来,村里人很少进城。但新路建成后,一些原来种地的本地人,慢慢开始从事商业,搞起了农家乐,招待那些周末从城里开私家车过来休闲的人们。

何伟在途中拍摄的照片,他在书中还记录了很多高速公路沿途有趣的警示标志

何伟还在浙江的一个小城市丽水住了一段日子。这地方以前比较偏僻。浙江是经济发达的地方,但是他第一次去的时候有一个本地人说,“我们是浙江省的西藏。”这引起何伟的兴趣,在随后的两年里,他注意到,这里新建了开发区和水坝,外地人也开始过来做生意。

何伟的新作《寻路中国:从农耕到工业中国的旅程》,正是源于他这些年来的行走见闻。

“在今天的中国,这个发展得这么快的国家,可以看到,人们的思想改变了,经验也改变了,我写的大多数都是关于这个的。”何伟说。

“我不知道我会再怎样写中国,那可能是五六年以后的事情了。”如今的何伟,还保留着三岔口村的那处房子,虽然他暂时还没有定居中国的打算,“但是某天我会再回来的”。

他们记录多彩的中国

通过这些观察者的记录,一个多元的中国在读者心目中被渐渐搭建起来

本刊记者/刘炎迅(综合报道)

随着中国的发展以及在国际社会中愈加被关注,越来越多的西方记者开始调整自己对中国的观察方式。他们已不满足于为所供职的媒体撰稿,开始按照自己的兴趣、自己的角度,去记录这个国家的变化。

特别是在汶川大地震和北京奥运会期间,众多的外国记者来到中国,他们用多元的目光审视和考量这个国家的方方面面。当何伟这样的记者在关注中国普通人的生活时,他的同事、《纽约客》记者欧逸文,对中国已经进行了五年的“触摸”。

在这位《芝加哥论坛报》北京站的前主管笔下,中国年轻的“新保守派”、如雨后春笋般的大亨新贵、顶级拳击手、资深媒体人、前卫艺术家…… 轮番出场。

而美国公共广播公司驻华记者罗德·吉福特则采用了跟何伟相似的方式来观察中国。2008年,他沿着312国道,从上海起步最终抵达新疆。在他所著的《中国行》一书中,记录下了公路沿线的普通人、村庄、城市在社会变革中的模样。而另一位外国记者兼作家格拉汉·恩尔肖,在《长走中国》中记录了他从上海一路走到西藏的旅程。

2006年,英国《金融时报》前驻京记者詹姆斯·金奇出版了《中国震撼世界》,它对中国的城市化、能源消耗、经济发展等现状做出了大量的研究和全面的考察,并因此获得当年《金融时报》最佳商业图书奖。

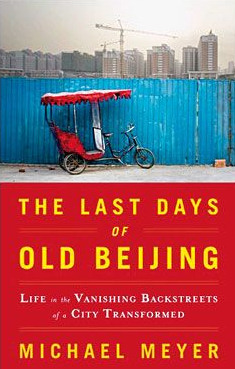

在这些观察中国的媒体人中,还有一位外国作家不能忽略,他就是1995年就来到中国的迈克尔·梅尔。作为国家地理协会和联合国教科文组织世界遗产保护项目职员,他在北京的老胡同里居住过两年。2009年,他写了一本《老北京最后的日子》(The Last Days of Old Beijing),在自己日常体验和观察中展现老北京胡同和胡同居民在迅猛的城市规划漩涡里所面临的困境。此书被一些评论者认为可以与简·雅各布斯的《美国大城市的死与生》相提并论。

迈克尔·梅尔(Michael Meyer)《老北京最后的日子》(The Last Days of Old Beijing)英文版

这些作者们用各不相同的角度去观察中国,而不再像此前那样,单纯地从政治和意识形态出发。

比如《大趋势》作者约翰·奈斯比特。2009年,他又出版了《中国大趋势》,提出了“中国新社会的八大支柱”理论,并由此总结出中国在创造一个崭新的社会、经济和政治体制。

还有一本书名叫《内裤从哪里来?——一包内裤看中国》,其作者、新西兰作家本尼特来到中国内裤生产的“源头”,探访中国上海、泉州、义乌、温州等地的工厂,以及新疆的棉田,展现了一个经济全球化下的中国。

同样是观察中国经济,英国《卫报》记者乔纳森·沃茨选择的视点颇为有趣。小时候他总听人说,“如果十亿中国人一起跳起来,地球将偏离轨道”,为此,他长时间忧心忡忡。

2003年,乔纳森来到中国,“我发现,十亿中国人真的一起跳起来了,他们都选择了西方的消费主义生活方式。”乔纳森从山西的非法煤矿,到白鳍豚消亡,再到广东省的垃圾处理厂,追踪与环境问题有关的事件和人物,最后写出《当十亿中国人跳起来》一书。而曾担任过《华尔街日报》和《道琼斯》杂志社驻中国负责人的詹姆斯·麦格雷戈也写出一本《十亿消费者》,试图解读这个生产和消费大国。

而正是通过这些观察者的记录,一个多元的中国在西方读者的心目中被渐渐搭建起来。