爱之于中国人一直不是件轻松的事情,羞于表达爱使得人们的情感难以得到有效的沟通。

一些时候,恨反倒比爱更能交代清楚亲情或爱情关系。在社交媒体上,“爱”已经成为一种非常泛滥的符号,但在现实生活里,爱依然处在一个缺失或者空洞的状态。这让人颇觉得无奈。

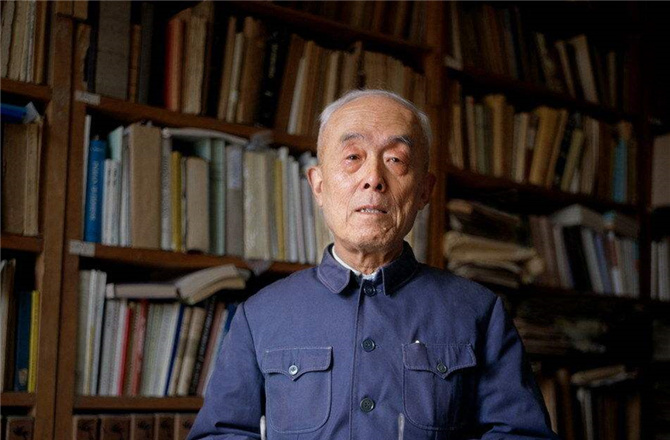

季羡林与儿子的“恩恩怨怨”

想到谈这个话题,是因为季羡林遗物案近日再次开庭了。自2009年季羡林辞世后,与其遗产有关的纠纷一直没有停歇。2016年5月,季羡林之子季承将存放了季羡林物品的北大告上法庭,要求北大返还,一审判决驳回了季承的全部诉讼请求。从辞世到今天整整八年,一次次被推到舆论风口的季羡林,还在承受着世人复杂的眼光打量。

公众心目中有两个季羡林。一个是那位《怀念母亲》《夹竹桃》《永久的悔》等诸多文章被收进教科书、一生翻译与创作出版了诸多煌煌大著的大师季羡林;一个是那位随着遗产争夺案一起,不断被曝光家庭生活的平凡老人季羡林。隐私一次次见诸于媒体,不会磨损季先生一生学术成就的辉煌,但却一度让这位真正走上大师殿堂的文化巨擘,暴露了在家庭生活中的脆弱一面,这恐怕是所有尊重他、爱他之人,所不愿意看到的。

季承曾出版名为《我和父亲季羡林》的图书,将父亲形容为“一个人生失败者,一个孤独、寂寞、吝啬、无情的文人”,书中还写到诸多类似于这样的细节:“记得父亲在摸了我的头之后,立刻去水缸里掏了一瓢水去冲手,使我感到很新奇。但他从来没有亲过我或拉过我的手。”父亲的冷漠让一个儿子的积怨在成年之后爆发,父子两人曾13年没有见面,这种人伦悲剧的发生,其实无外乎一个字,“爱”。

打官司很容易为季承赢得同情,一方面有“子承父业”这个传统观念的影响,另一方面公众的“补偿心理”也会倾向于季承的利益。缺乏“父爱”的季承,表面上看是在“索要”父亲的财物,但暂且放下法律条框、人伦情理,单从情感深处去分析,这何尝不是一个儿子在向父亲“讨要”欠缺的父爱,在民间,类似的父子恩怨比比皆是。

“缺爱”是一代知识分子的集体烙印

这些年一直有一个热门的话题叫“缺爱的一代”,60后、70后们纷纷自称是“缺爱的一代”,甚至一直被认为在溺爱中长大的80后、90后也认为自己“缺爱”……其实向前追溯,生于1911年的季羡林那一代,才是真正“缺爱”的源头。他生于乱世,父亲在他十二岁时去世,给他所留下的印象是“荒唐离奇”,与母亲早早分开,青年时代颠簸流离,娶妻时娶了一个不爱的女子,虽然贵为“大师”,但情感体验的匮乏,以及现实生活缺乏真实情感的灌注,才是造就季羡林所谓对“亲情冷漠”的真正原因。

对亲情冷漠,是这一代知识分子的集体烙印。作家老鬼在《母亲杨沫》中还原了一个真实的杨沫,在父亲打骂时添油加醋,说老鬼的《血色黄昏》是大毒草,给北大写信检举自己的儿子。类似的事例,在那个年代的知识分子群体中并非个例,许多人忙于处理时代伤痕,无暇顾及亲人感受,或者寄情于创作,把所有激情都用于学术钻研,亲情无形中变得如同炭火,触碰一下也会被灼伤。

有一个细节值得关注,在女儿、婶母、妻子去世之后,季羡林都没有去参加她们的葬礼,但却分别写了散文作为悼念,也许只有在文章里表达情感才是安全的,不用那么直接地揭开陈年伤疤,可以用文字去修饰残破人生的裂痕。

作为局外人,关注季羡林先生家庭的私人生活,应有悲悯之心,他们个人或者家庭的命运,在放大或缩小之后,都会投射到万千家庭里,只是普通家庭的隐伤,就算暴露后也会很快自我愈合于无声当中。而季先生作为极富知名度的公众人物,不得不承受舆论的点评,却是无法躲掉的命运。正是因为如此,才更应该杜绝八卦之心,把季先生放在命运的大背景下去打量,或会理解、体谅这位文化老人的悲伤与无奈。

年轻的一代人不再“缺爱”

走出季先生的家庭故事,再跨越60后、70后、80后这三代人,在90后、00后、10后这三代年轻人当中,应当是不缺爱的,这么说是因为,他们的父辈已经逐渐懂得了如何教育孩子去爱,上面几代人花了几十年的时间,已经逐渐学会了如何科学地面对以及解决爱的难题,况且,当下的青少年群体,掌握了更多的信息,了解了更多的事物,拥有更开阔的视野,远比我们想象要独立得多——而独立,恰恰是懂得爱的前提。

有句话这样说,“培养一个贵族需要三代人时间”,从不懂爱、缺爱到拥有爱、运用爱,何尝不需要花费三代人的时间?值得欣慰地是,缺爱的年代一去不回,爱也剥离掉了附加在它身上的诸多条件,在这个时代处处绽放。