这些被质疑的论文发表时间从2003年延续到2019年,大部分在董晨供职美国德克萨斯大学安德森肿瘤中心期间发表,还有部分论文是董晨在华盛顿大学、清华大学医学院期间发表的。文章多见于《Immunity》《免疫学杂志》《生物化学杂志》《实验医学杂志》等期刊。还有论文发表在自然出版集团主办的《自然-免疫学》。另有两篇论文分别于2007年、2019年被《自然》杂志收录。

2019年2月, 《Immunity》新一届编委会名单正式公布。清华大学医学院院长、免疫所所长董晨成为该刊编委。当时与董晨一同成为编委的还有去年11月曾被质疑论文造假的南开大学校长曹雪涛。

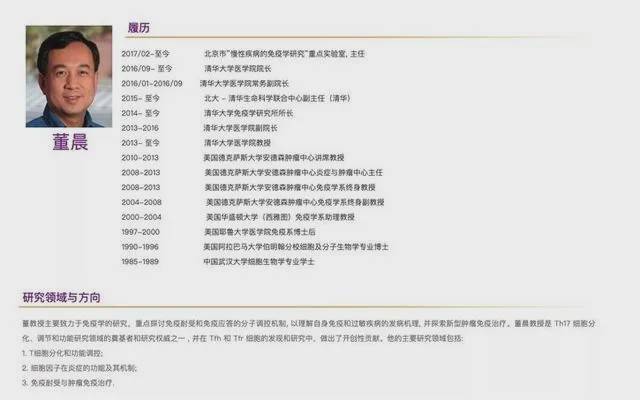

作为通讯作者,董晨确有“把关之责”

导师担任通讯作者的情况无论在国内还是国外,都非常普遍。通讯作者往往指课题的总负责人,承担课题的经费、设计、文章的书写和把关责任,因此通讯作者不只是个“通讯员”,实际上要保证文章的可靠性,对论文发表中各类问题负责。

▲

▲

董晨和学生在一起。图/清华大学医学院官网

因此,此番无论涉及的学生或博士后是否的确是“无意出错”,作为通讯作者的董晨都应该承担相应的“把关不严”责任,这一责任无法推脱。这也提示各位学界“大佬”,维护自己的学术声誉,不只要对自己撰写的内容负责,更需要对整个团队负责。涉及学术问题,不能有一丝一毫的大意。

“是否造假”既要向学界回应,也要向公众解释

公众对学界不了解,学界对公众不开放——这种互不交流的生态下,对学术界的监督是非常匮乏的。这也滋生了一些学术不端者的侥幸心理:造假被发现的可能性微乎其微,但发表论文却是扎根学界的刚需。

这也要求,一些高校或科研机构的学术委员会,要进一步加强对“学术不端”相关线索的调查和公开力度,同时积极与公众进行沟通。

以这一次的风波为例,有网友指出的确有三篇文章的贴图存在小瑕疵,其余大多数文章没有问题,只是质疑者没有理解透文章。

果真如此的话,那也应该有一说一,清华大学或中科院等相关机构应该对暴露的问题进行详尽的调查,并进行公开的、令人信服的回应,或洗清董晨院士的黑锅,或对存在的问题进行处理。

普通公众或许对专业文章难以理解,但有关方面对问题本身的详细披露和解释本身就是一种表态,代表了对学术不端行为的“零容忍”,以及允许批评、包容质疑的科学精神。