一群未婚未育的女性

拼单买房、抱团养老,

已经成为最时兴的生活方式。

1997年出生的艺术家浦潇月发现,

早在100年前,

广东地区的自梳女(终身不婚的女性,又称姑婆)

为了互相照顾和养老送终,

就会集资购买房屋,共同生活。

这种机制如今鲜有人知,

她们所住的“姑婆屋”也几乎消亡。

▲

潇月和团队在田野调研

从2021年开始,

她走访了近30位自梳女及其亲友,

寻找广东地区遗失的姑婆屋建筑。

还原出了这一群不婚主义者

和她们充满智慧的女性共居实践。

以下是她的讲述。

▲

艺术家浦潇月

2021年,我开始做自梳女和姑婆屋这个项目。自梳女,广义上指封建时期不婚的女子,年纪大了就被称为“姑婆”。姑婆群居的地方叫“姑婆屋”,一般是几个姑婆,一人出一点钱,租赁或者自建的建筑。

两年间,我们找到了将近30位自梳女,以及她们的家人,曾经的邻居。去年一年我们在广东各个村落中行走,寻找遗失的姑婆屋。

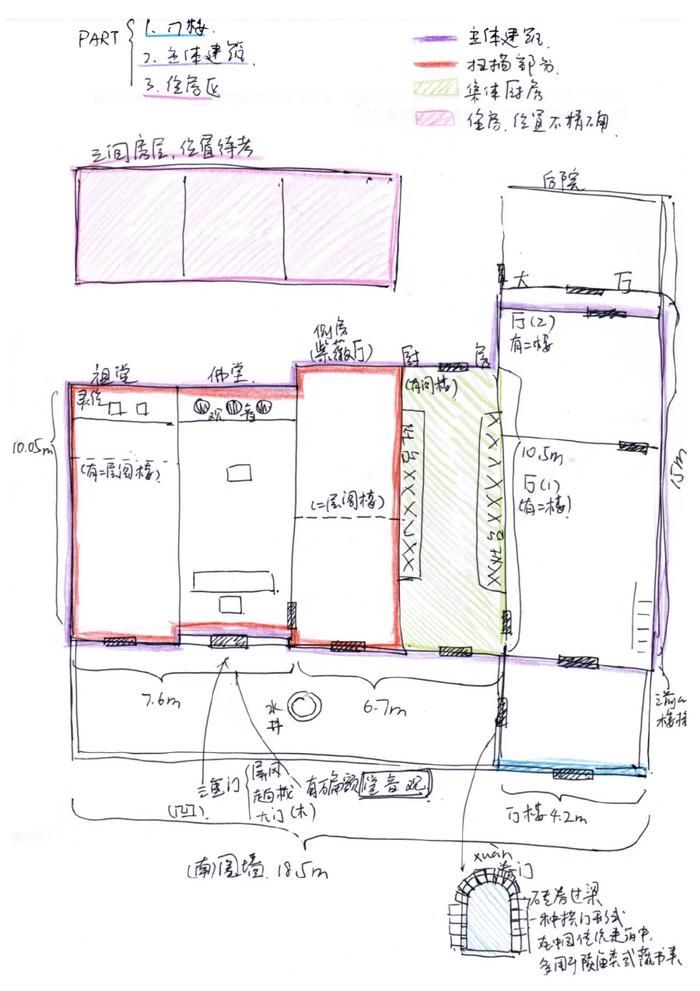

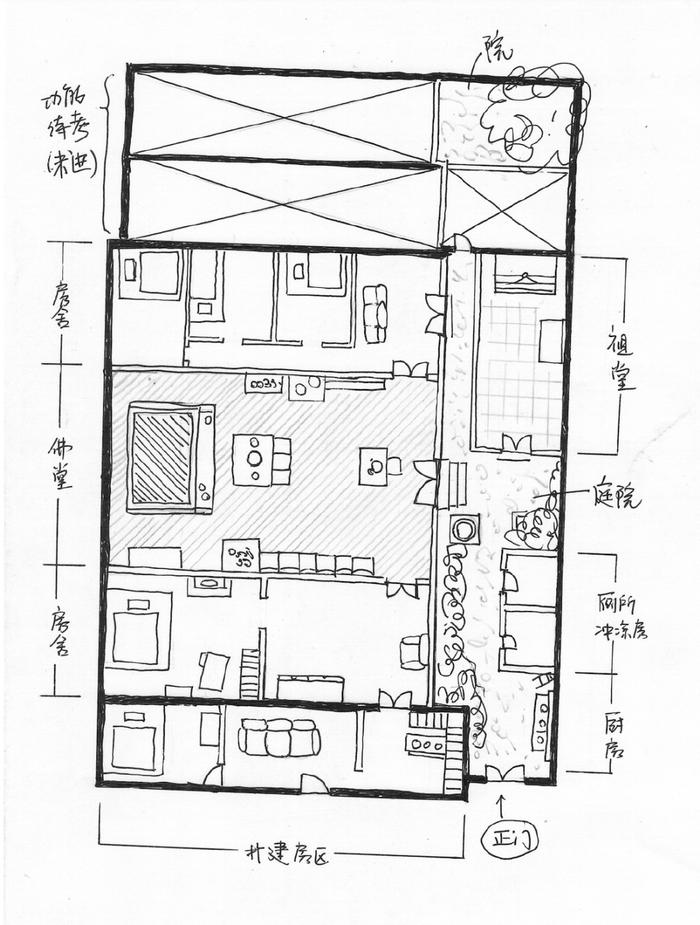

▲ 潇月手绘的部分姑婆屋建筑图

文本里几乎找不到姑婆屋具体的资料,地图上也没有,很多现代的工具都是瘫痪的,这也侧面反映了姑婆屋的研究是缺失的。我们就只能用非常蠢、笨拙的方式,去到处走,到处问,一条街挨家挨户问。

后来我们发现,村里头信息最全、最八卦的地方是小卖部,阿婆们最喜欢在这儿讲别人家的事情。摸到了这样的规律以后,我们一进村就去找那里的小卖部,就好像情报局一样。

目前为止,一共在广东地区找到了10多座姑婆屋,探索了其中相对保留更为原始的7座,甚至包括文本上一点记录都没有的姑婆屋。

通过大量的访谈,我们拼凑出了自梳女在姑婆屋里的生活细节。

▲ 肇庆永远堂的外观

▲ 肇庆观音堂航拍

姑婆屋都特别大,基本上都有300~500平米,一般分为两层。

民国初期自梳女尤其多,天南地北的自梳姐妹都可能来到这里,大家都住在一个屋子里,床挨着床。

有的姐妹会来到姑婆屋,说我想自梳,老一代的姑婆就帮这些姐妹自梳,下一代就会照顾她们。

▲

肇庆永远堂的卧室

▲

姑婆屋里的窗户和姑婆的拖鞋

到了后期,人慢慢少了,姑婆就可以一人一间屋。我们能看到有些老建筑里有后建的隔板,把一个屋子隔成三个,或者是拉一个屏风。

▲

厨房和灶台

▲

遗留下来的餐碗和旧物

厨房也是一个特别有特点的空间。我去过的一个厨房,大概有20米的纵深,两边全都是灶台,得有三四十个,可想而知以前在这住了多少人,每个人都在为这种集体生活在劳作。

虽然是集体生活,但每一位自梳女也是很强的个体性的。自己的衣服自己洗,自己的钱自己赚,生活用品都是自己买自己的,比如说梳头的茶籽油,就是你一瓶我一瓶。

和封建时期的结婚女性相比,她们多了很多的个人空间。

田调中,我们还从姑婆屋的邻居那里听了许多故事。比如说有一位姑婆喜欢抽烟,抽到了104岁才过世。还有坏毛病,乱扔烟头,有一次还把自己蚊帐给点着了。有的姑婆就不爱烟,很坚决,不要和她一起住。

我们也很想让大家知道,自梳女们都是活生生的人,每个人的个性也很鲜明,不是说都是自梳女,就同质化一样了。

姑婆屋保存条件不算好,很多面临着自然倒塌或人工拆迁。有的成了流浪汉的卧室,到处都是垃圾。我们扫描了姑婆屋里的角角落落,通过3D建模还原了它们原本的样貌。

另外我们还在制作一款游戏,让观众可以沉浸式参观姑婆屋,参与到自梳女文化的叙事中。团队也是希望在姑婆屋完全消失之前,将它们保留在赛博空间中,让更多人看到。

▲

肇庆观音堂里供奉的观音

除了为自梳女提供生活起居的空间,姑婆屋还寄托了她们的精神和信仰。

姑婆屋有一个买位机制,比如我是自梳女,在我30、40岁的时候,有了一点积蓄,就可以出一点钱,提前为自己在姑婆屋买个位,但真正住进去可能是60岁,年纪大了以后和别人互相关照。

感觉还挺先进的是不是?像现在的这种养老院的感觉。

▲

姑婆屋里挂着的旧照

买位的金额众说不一,有的地方价格是蛮高的,也有的不定数,想出多少都行,赊一个戒指、一对耳环,就当买了个位置。

每一个姑婆屋里头还会有一个册子,里头记载了所有在这里买过位的姑婆的名字、金额和时间,叫做芳名簿。佛山有一个叫益善堂,买位的有300多位的自梳女,最后住进来的累计也就100多位。

这个“位”,既是住进来之后你的床位,也是死了之后你的长生位。

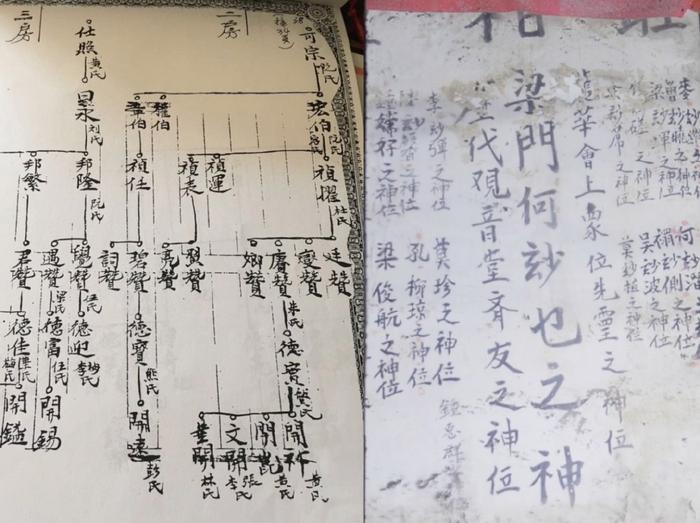

死亡在广东是一件大事。传统的祠堂、族谱,都是男性的系统。女子只有等嫁出去之后,作为丈夫的附着品一样供在夫家。

▲

团队在姑婆屋里找到的长生位

但自梳女没有结婚,也不被允许供在母家。她们解决的方式就是在姑婆屋里面,群体内部创造了一个具有祠堂、族谱功能的系统。

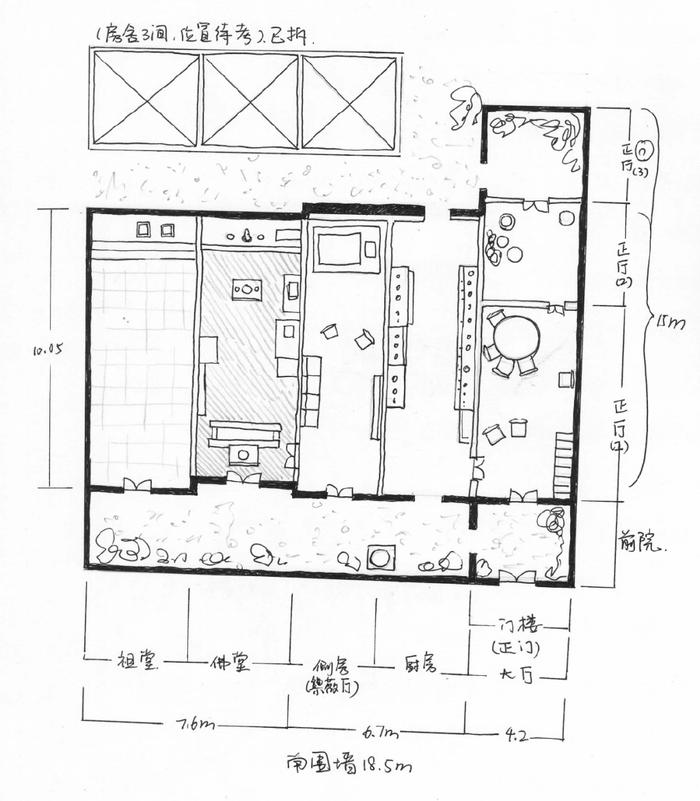

一般每一座传统姑婆屋里最大的房间就是佛堂。自梳女很多是信佛的,她们在这里集体烧香、拜神,也是她们社交的主要场所。

佛堂最中心的地方供着观音像,不像别的地方供男性的神像,她们供观音,或者龙母,都是汉族里头女性形象的神像。

▲

姑婆神位与遗像

其次是祖堂,专门用来供自梳女的长生位。长生位跟现代墓碑很像,只有手掌这么大的一个木牌,上面刻着逝者的名字,供在桌子上,旁边摆着自梳女的遗像。

到了近代,很多姑婆屋将灵位改成了用一张纸,把所有姐妹的名字写在上面,拿一个相框给裱起来。在世时贴着一张红纸,死后之后将红纸撕下。

我看到的最多的是一张纸上,写了90多个名字,很娟秀的毛笔小字,几个字,想一下,就是一个人的一辈子。

在姑婆屋里面,一位自梳女去世了,其他自梳女就会帮她操办后事,下葬,供奉她,挂上遗像。但是每一个姑婆屋,都有最后一个在这里过世的人。

我们也听到了几段挺悲凉的故事。

佛山西樵有一个叫龙华洞的姑婆屋,我们去了很多次之后,终于找到了住在里头的最后一位自梳女的侄子。他现在快70岁了,开了一家肠粉店。

▲

左:龙华洞的最后一位自梳女(由学者徐靖捷供图)

右:龙华洞现址,已经被拆除

这位自梳女大概是10年前就去世了。她跟她的侄子关系还蛮好的,会去他的店里吃肠粉,大伯会定期给她送菜。

有一次他去送菜,就看见屋子里灯是亮着的,敲门没有人应,最后找人把门给撞开了,就看见在龙华洞姑婆屋的正厅里头,他姑姑就坐在那儿,已经走了很多天了,手里头还在折祭神的纸元宝。

那个时候这个姑婆屋只剩她一个人,没有自梳女再来这里买位了,也没有年轻的自梳女来照顾她了。她耳朵又背,有人进进出出偷佛像偷香炉,什么都偷没了。

她其实是有别的地方去的,但她不愿意离开那里,一个人守候在她们最后的地方,曾经很多姐妹走的这个地方,直到她自己死。我想,是因为她有精神和情感信仰,也在那里有身份认同。

很多自梳女虽然不婚,其实无法完全摆脱父权体系的内化和影响,包括当代许多女性也是,因为它实在是太根深蒂固了。

但是自梳女带有很强的集体性,这种内心的矛盾,也被彼此抱团的机制稍微消解了一些。在姑婆屋里面,她们其实是自在的,她不需要跟别人再解释,我为什么自梳,也不需要因此去防备谁,去取悦谁。

▲

1984年纪录片《自梳女》中演示的自梳仪式

自梳女选择自梳的原因有很多,包含着种种妥协。她们大多数并不是有意识地反抗这个制度,而是拒绝在那个时代下,被家暴、听人使唤、被像奴隶一样对待的婚后生活。

自梳女跟现在的不婚主义,不完全一样,也不是后人期待的那种纯粹的“独立女性”。

但我想说,这种看似被动的、退而求其次的选择,里头同样体现了这些女性的智慧、力量和创造性,也体现了她们与外界的关系。

严格来说,想要成为自梳女,必须通过一个自梳仪式。这个仪式跟当地的婚俗是相互对应的。

最具标志性的就是梳头。在婚姻仪式里头,女性嫁人,从少女变成妻子的时候,要把长辫盘成一个发髻。这个过程有一个传统歌谣:“一梳梳到尾;二梳梳到白发齐眉;三梳梳到儿孙满地。”

对应到自梳仪式,自梳女们借题发挥,把歌谣改成是,“一梳福,二梳寿,三梳自在,四梳清白,五梳坚心,六梳金兰姐妹相爱,七梳大吉大利,八梳无灾无难”,强调的是个人福寿和女性之间的感情。形式是一样的,核心已经变了。

▲

左:传统广东族谱,有严格的阶级性

右:姑婆的长生位,没有等级差异

姑婆屋里头是没有所谓的“阶级”的,不像传统祠堂里那样,按祖辈排,最早的供在上面,供在中间。自梳女们不是,灵位供奉的纸上往往中间一行字:“众先姑婆位”,然后周围整齐一排排写着自梳女们的名字。大家的名没有先后,都是一样的。

再比如,姑婆屋里的祖堂对应祠堂,芳名簿对应族谱,都是挪用了原本父权制度里的一套体系,注入了自梳女们的重新解读,应用成属于女性的一个版本。在这个过程里面,她们为自己创造了另一种生活的可能性。

自梳女也不是大家想的隐居,与世隔绝,然后厌男,她们是很入世的。大多数还非常活跃地跟社会发生关系,比如说去纺织厂工作,去种地,去打工,去集市上摆个摊卖菜。

她们和原生家庭也保持联络,很多自梳女会帮家里的亲戚带小孩,对这些小孩都很疼爱,小孩长大了也很感激这些姑婆,给她们生活费,或者把她们接到养老院。

▲

永远堂建筑图

肇庆有一个姑婆屋叫永远堂,保存得非常完整,也是我们重点扫描的建筑。

在永远堂里,我们发现了一个小房间,是后来扩建的,很新,都是水泥砌的。在这里居住的最后一位自梳女叫梁月明。

据资料说,她是一岁的时候被收养的,16岁成为了自梳女,后来又收养了一个养女。这个养女成人后结了婚,夫妇俩就搬回到了永远堂去照顾她的养母。姑婆以外的人住到姑婆屋里,这是非常少见的,也体现了一种个体的独特和生动的人际关系。

永远堂我们去了四五次,发现佛堂里的香,摆的位置每一次都多少有些不一样,香灰也有人清理,感觉仿佛还有人打理,可惜我们没有遇到过。

后来我们在看扫描的图片时,发现佛堂里有一个神台,盖了一张桌布,桌布上面绣了字,是叫一个姓林的姑娘供的。

▲

永远堂旧照

我们再从各种报道资料里一点一点挖,这个姓林的姑娘,她的亲生母亲就是梁月明的养女。我们猜想,或许是她时不时还会来这儿,打理这些姑婆的遗像,给她们上一柱香。

从这个三代人的资料里,我看到了一个非常鲜活的自梳女,自己没有生育,但是收养了女儿,而且鼓励她的女儿结婚,又有了孩子。她还是保留了这样一种家庭关系,虽然没有直接血缘纽带,却依旧是情感上紧密相连的。

▲

三姑婆的家里还挂着自梳女养母的画像

我们还采访过另一位自梳女的养女,这个养女现在已经95岁了,身体很好,我们和她的家人都唤她为三姑婆。我们去看望她时,正好是中秋节,我就问她,大家都去外面上香,你怎么不出去呀?

她说她很久不出去上香了,她的养母临终说过,说孩子只要在门口插一炷香,她就能找到回家的路。所以三姑婆一直记到现在,在门口点香。

▲

浦潇月主要访谈的姑婆:阿转姑

在做这个项目的时候,有一位姑婆和我关系格外好。她叫阿转,也有86岁了,现在我们还经常会视频聊天。她上次问我有没有男朋友,还催婚,强调这样老了会有人照顾我。

我们如今看到的很多自己住的姑婆,亲戚走动其实蛮频繁的,但是她们内心里难免觉得孤单,也流露出对死亡和身后事的担忧。

在当下这个社会,这种心理是普遍存在的,不只是姑婆们有,结了婚的也有,男性也有。我作为一位年轻女性,我也在思考,以后是怎么样的?比如我不结婚,我不想要孩子,我老了怎么办?

▲

英国大龄女性社区:新园

▲

四个女孩发起的“贵州侗寨共居实验”,与47位女性共居30天

因为这个项目,我最近参观了很多养老院,和做养老行业的人聊,去了解当代的养老机制。欧洲那边已经出现了很成熟的,以性别划分的养老社群,中国还没有。但是等我们这代人老了以后,这种由小群体组建的多元空间,一定是越来越多的。

自梳女,尤其是姑婆屋这个空间,为我们提供了一份想象的实体。可能包裹着一层浪漫主义的滤镜,但它印证了另一种有别于当时主流的,更具体的女性生活,往往并不需要大刀阔斧,几个人就可以创造出来。

坦白讲,自梳女这个群体其实没有消失,只是我们不再用封建的名字去归类这一部分女性了。但是许多束缚和刻板印象还是存在的,甚至更隐秘。

未来的女性空间、养老的群居居所,到底是什么样的?是不是新的一种姑婆屋?这是我希望借由这个空间提出的问题,引发更多人的思考。

部分视频素材:搜朴纪录片工作室