插图:David Parkins

神经科学家Lucia Melloni没有料到,2018年,参加一次有关意识研究的会议会让她回想起父母离婚的场景。就和她父母一样,与会的学者们无法就任何问题达成一致。

这群神经科学家和哲学家在华盛顿州西雅图的艾伦脑科学研究所(Allen Institute for Brain Science)召开会议,尝试设计一种方法,实证地测试互相竞争的意识理论:这被称为对抗性合作(adversarial collaboration)。

要设计一个让人服气的实验太难了,“当然,每个人都在提出实验,都是他们已经知晓预期结果的。”德国马克斯-普朗克经验美学研究所的Melloni说。她是这次合作的领导者,在此她重回童年,成为了中间人。

Melloni领导的合作项目是邓普顿世界慈善基金会(一家设于巴哈马拿骚的慈善组织)发起的五个项目之一。该慈善机构资助的研究包括精神、两极分化和宗教等主题;2019 年,基金会承诺为这五个项目提供 2000 万美元资助。

每一项合作的目的,都是通过让科学家们提供证据支持一种理论,并证伪另一种理论的预测,从而推动意识研究向前发展。Melloni的研究小组正在检验两种著名的观点:整合信息理论(IIT)与全局神经元工作空间理论(GNWT),前者认为意识等同于人脑等系统产生的“整合信息”的程度;后者认为当信息通过专门的网络或工作空间在整个大脑中传播时,感知和思想等精神内容就会成为意识。Melloni和其他领导者不得不在主要理论家之间斡旋,几乎不会请他们共处一室。

他们为促成合作所付出的努力,反映出了该领域严重撕裂的现状。

一个问题是,意识对不同的人含义也不尽相同。例如,一些研究人员专注于主观体验——身为你我是何种体验。另一些人则侧重意识的功能——意识所带来的认知过程和行为。这些差异阻碍了对不同观点进行比较。

然后,那封著名公开信出现了。去年9月,100多名研究人员联署了一封信,作为预印本发布。信中作者对IIT进行了批判,认为它的预测是无法检验的,并将其称为伪科学[1]。这封信恰好在Melloni的合作成果刚发布之后发表。

混乱随之而来。这封信遭致其他科学家反击,他们认为这样的攻击会加剧分歧,损害整个领域的信誉。一些署名者称收到了隐含威胁的阴森电邮。社交媒体上指责性的推文让双方研究人员都辗转难眠。甚至有人考虑彻底离开科学界。

年轻的研究人员尤其担心这种争吵氛围。德国慕尼黑大学研究意识问题的数学家Johannes Kleiner说,他们担心领域内这种怒冲冲的争吵,可能在外界看来是陷入僵局,从而影响外界资金的投入。

尽管面临这些挑战,许多人还是期待着意识科学的未来。对抗性合作的领导者们表示,他们的模式已经在帮助推动这一领域的发展,哪怕只是一小步。而且,不是只有他们对意识理论进行了广受推荐的实证测试。过去二十年里这样的实验已经做了数百个,标志着该领域走向成熟。

其他研究资助机构同样也在关注这一课题:去年6月,美国国立卫生研究院召开了为期三天的意识研究前沿会议。

新一代的研究人员正在努力推动有意义的对话和思想的开放。以色列特拉维夫大学(Tel Aviv University)的神经科学家Rony Hirschhorn说:“比起竞争,我们更应明白科学是一项团队工作。这也许很天真,但我的乐观主义就是期待我们能超越当下的状况。”

争取合法性

解释大脑产生主观体验的理论多达几十种,除了哲学兴趣之外,我们还有充分的理由想要更全面地了解这个问题。例如,在医学领域,它可以帮助诊断无反应患者是否有意识;在人工智能领域,它可以帮助研究人员了解机器出现意识需要哪些条件。

但多年来,意识并没有被视为一个严肃的科学课题。美国卡内基梅隆大学理论计算机科学家Lenore Blum说:“直到大约30年前,研究意识都是禁忌,这是有原因的。”她是慕尼黑数学意识科学协会的主席。她说,当时没有很好的技术能用非侵入方式研究意识。

就在1990 年(大脑扫描技术功能性磁共振成像就出现在这段时间),一篇颇具影响力的论文改变了这个领域。诺贝尔奖获得者、生物学家Francis Crick和神经学家Christof Koch(现就职于艾伦脑科学研究所)撰文指出,“进军意识神经基础的时机已经成熟[2]。”

从那时起,哲学家和神经科学家提出了许多理论来解释主观体验(所谓“意识的难点问题”)以及注意力和觉醒(“简单问题”)等的生理基础[3]。英国牛津大学的数学家Jonathan Mason在一项未发表统计中发现了30多种理论。

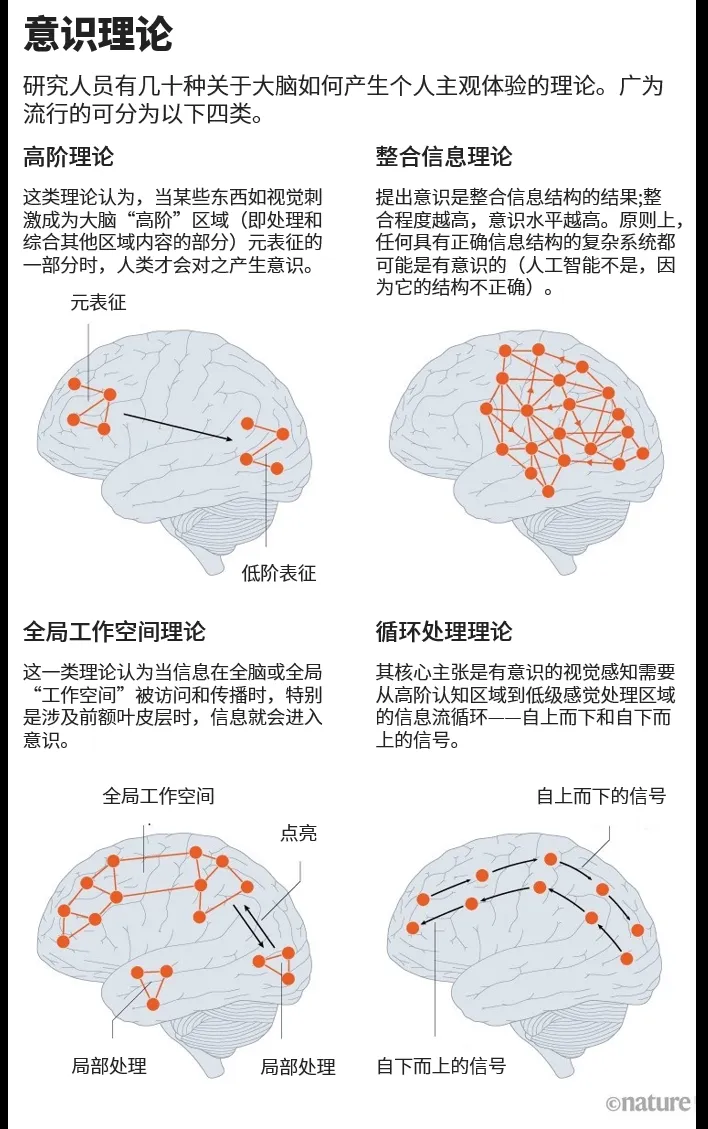

有几种理论特别有影响力(见“意识理论”)。其中包括Melloni正在帮助验证的两种:IIT,由威斯康星大学麦迪逊分校的神经科学家Giulio Tononi提出;GNWT,是法国INSERM-CEA认知神经成像中心主任Stanislas Dehaene的理论。

来源:A. K. Seth & T. Bayne Nature Rev. Neurosci. 23, 439-452(2022)

其他主流理论包括一组被称为“高阶理论(HOT)”的观点,认为要想获得有意识的体验,就必须在高级脑区将内容整合成一种元表征。另一个著名的概念是循环处理理论(RPT),它认为意识需要一个信息流和反馈的循环。对这一理论的研究主要集中在大脑的视觉区域,但同样的观点也应适用于其他感觉,如听觉或嗅觉。

Hirschhorn说,检验这些理论预测的实证研究在变得越来越严谨复杂,但科学经常如此——许多测试研究者都与被测试的观点有所关联,这就容易产生确认偏见。因此,理论的发展一直是孤立的。

纽约大学格罗斯曼医学院的神经学家何碧玉说:“在过去的30年里,一些理论占据主导地位,当挑战性的结果出现时,他们就会修改理论,以适应这些新发现。”她认为从这个意义上说,对抗性合作正在撼动这个领域。而她正在领导另一项这样的合作,测试RPT和两个版本的HOT。

领导这类研究的一些科学家说,某些著名理论的支持者有时会让测试更具对抗性,而不是合作性。何碧玉说,这并不适用于所有的合作,一定程度上取决于理论之间有多容易相互比较。但人们说有些理论家个性张扬,值得注意的是,他们大多是男性。何碧玉说:“我不认为这是因为女性没做重要的研究,我认为这主要是因为有些人更愿意站出来,谈论宏大的理论”。

外交速成班

特拉维夫大学的神经科学家Liad Mudrik还记得她参加西雅图会议时是多么兴奋,这次会议促成了IIT与GNWT之间的合作,并被命名为Cogitate。她说:“我记下了人们所说的一切,我对整个过程感到非常兴奋。”

在飞回以色列的途中,作为项目共同负责人的她,根据讨论结果起草了一份实验设计,并迅速发给了同事。她说:“当时我太天真了。”从那一刻到他们真正完成设计花了十个月。

研究小组激烈辩论要研究意识的哪些方面和使用何种方法,最终确定了两个实验,两派理论拥趸各选一个喜欢的。研究小组根据每种理论制定了一份预测清单,列出了被试在接受三种类型的大脑扫描时大脑中可能观察到的现象。研究人员还商定了每种理论在每项任务中的合格或不合格标准。

去年6月于纽约举行的一次活动中,神经科学家Christof Koch(右)输掉了与哲学家David Chalmers之间长达25年的赌约:科学将在2023年之前破解意识的神经学基础。(见往期推文:大脑如何产生意识?神经科学家的预言输给了哲学家)来源:Jesse Winter for Nature

在第一个实验中,研究人员向被试展示了一系列图片和符号,并要求他们报告某些图片出现的时间。

根据IIT,这一任务会持续激活大脑后部,数据显示正是如此。然而,后部皮层的大脑区域之间只有短暂的同步活动,而假设中描述的持续同步活动。

GNWT预测前额叶皮层会在任务过程中被激活,研究小组确实证实了这一点。但没有证据表明该区域包含有关物体方位的信息,而这正是意识体验的一部分,也是该理论所期望的。实验还发现了GNWT所假设的全局传播的证据,但只出现在体验初期,而非如预测般出现在结束时。首次实验的结果已于去年在预印本中公布[4]。

第二个实验(结果尚未发表)中,被试在玩电子游戏时被问及是否注意到屏幕背景上显示的某些图像。

为了让Tononi阵营和Dehaene阵营达成共识,研究小组不得不做出妥协,开展了这两项实验。Melloni说:“我非常钦佩他们两位,我认为他们都是非常优秀的科学家。”但她补充道,“如果他们能给自己一个倾听对方意见的机会,事情会更好。”Tononi说对抗性合作让他更清楚地看到其他理论(Dehaene则没有回应Nature的评论请求)。

另一种外交策略是分别与两位理论家进行对话,将他们的观点“翻译”给对方听。Mudrik说:“我们的一个关键作用是找到共同语言,确保我们谈论的是同一件事。”

Tononi承认这个项目非常艰巨,并称赞研究负责人(Melloni、Mudrik和俄勒冈州波特兰里德学院的心理学家Michael Pitts)为实现项目所做的努力。他说:“他们在自己的实验外投入大量的时间和热情,做得非常出色。”

陷入交火

年轻的科学家尤其希望找到共同点。

在攻读第一个博士学位(数学量子场论)期间,Kleiner对资深科学家之间的内部冲突感到沮丧。他说:“外部认为这个领域没什么进展,因为每个人都在大肆宣扬别人的方法是错误的。”

当他决定攻读第二个博士学位(意识领域)时,他意识到这个领域中也存在紧张关系,但觉得人们普遍相处得不错。他说,领域内对这种对抗性合作产生有用数据的潜力充满希望。但公开信打破了这些希望。剑拔弩张的线上互动让Kleiner深感不安,他决心做点什么。他不希望自己的新领域也被人用上一个领域的眼光看待。他说,“我知道这听起来很天真,但如果不能消除这种分歧,后续坏事将接踵而至。”

在公开信发生后,Kleiner帮忙组织了一次讨论意识科学未来的在线活动,这项活动以他2021年共同创立的数学意识科学协会的名义举办。但这一提议事与愿违,领域中的一些人认为它是片面的。经过再三考虑,活动形式改为“虚拟咖啡与公开对话”,参与者被要求不要直接提及公开信。

另一个旨在帮助该领域打破各自为政局面的组织是地中海意识科学学会,该学会旨在激发不同学派学者进行深入对话。Hirschhorn是该学会的副主席,她说,“如果没有这样的交流,你多少是在自己已经知道的东西里打转。”

对手还是伙伴?

许多研究人员欢迎对抗性合作,认为这是打破这些循环的一个方法。但他们也很务实,这些结果不应被视为支持或反对某一理论的确凿证据,何碧玉说。尽管如此,他们获得了宝贵的数据。“这为该领域提供了急需的资源,来开展大型扎实的合作研究。”

Melloni则想,对抗性合作是否部分造成了近期的动荡,因为它在汇集对立的意见。

当 Cogitate 的第一个实验结果出来后,这两种理论的支持者们无法就数据的含义达成一致,Melloni和其他领导者们对此并不意外。

理论中立的作者在预印本中介绍了研究结果,描述了实验如何以不同的方式对两种理论提出质疑[4]。两组人都撰写了各自的讨论部分,介绍他们对数据的解释以及结果如何与各自预测相吻合。

Melloni说,她起初抱有一种不切实际的希望,认为理论家们会轻易接受结果,并根据这些数据认识到自己理论中的潜在缺陷。“我遗憾的就是没能让他们看到两方的观点都有其价值。”

但她在这个过程中的导师,最初引入对抗性合作概念的心理学家、诺奖得主Daniel Kahneman,曾提醒她说双方都会固执己见。她回忆说:“他说:‘你要做好准备,他们不会改主意的’。”但他也告诉她,这并不重要,随着时间的推移,新的证据将有助于改变领域内其他研究人员的想法。Tononi说,在意识这么复杂的课题上,指望有人会因为一两个结果就改变想法,这“本来也不太会”。

Hirschhorn认为,从某种意义上说,冲突是有成效的。她说,虽然两极分化一直存在,但在合作以及公开信使之摆上台面之前,人们并没有明确讨论过这个问题。“我认为,现在我们可以真正卷起袖子干活儿了。”

参考文献:

1.Fleming, S. M. et al. Preprint at PsyArXiv https://osf.io/preprints/psyarxiv/zsr78(2023).

2.Crick, F. & Koch, C. Semin. Neurosci. 2, 263–275(1990).

3.Chalmers, D. J. J. Conscious. Stud. 2, 200–219(1995).

4.Cogitate Consortium. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2023.06.23.546249(2023).