威拉德·范·奥曼·奎因纪念日|对逻辑、科学和哲学的观察

2024-07-02,阅读:101

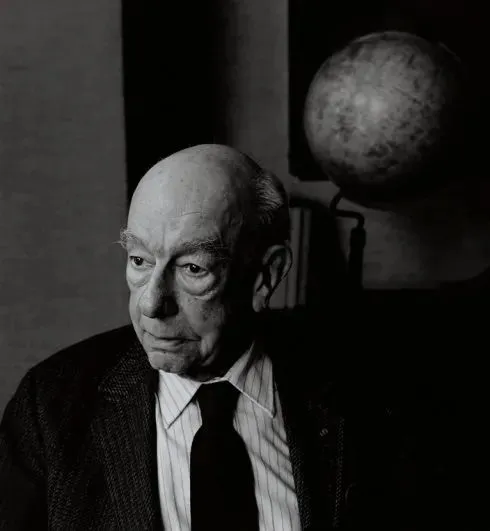

威拉德·范·奥曼·奎因,20世纪最有影响的美国哲学家、逻辑学家之一,以创立和倡导“逻辑实用主义”而闻名。

01

哲学与科学

哈佛哲学评论:相对于科学来说,哲学的作用是什么?

奎因:我认为,哲学和科学是相连的,但哲学在不同的方面有不同程度的差别。哲学对科学的普遍概念和基本概念进行分析,而这些概念通常在从事实践的科学家看来是理所当然的。这些基本概念包括真理、存在和必然性。同时,哲学考察科学的证据问题,这就是认识论。它力求更好地理解那种伟大的转变,也就是从通过我们的感觉表层的刺激、我们接收到的输入信号,转变到以科学理论为形式、奔流而出的输出信号。哲学力求分析理论,看看这些理论中,有多大成分真正地取决于输入信号(也就是我们说的“取决于自然”,但纯属输入信号),有多大成分是我们对它的调整和组织。任何一门具体的科学一般都不做这种思考。

在这些研究中,哲学有时会得出悖论,而科学家即使被告知有悖论,一般也不会为此担忧。在一般的科学实践中,他们所能做的就是简单地躲避他们理论的死胡同,但哲学家却很关心。

哈佛哲学评论:因此,科学哲学中有悖论存在,这对科学理论的运行没有影响,是吧?

奎因:对。这种情况在那个集合论悖论中表现得特别突出,这就是罗素悖论以及类似的情况。总体上说,即使是数学家也不担心此类悖论,因为他们不会去处理包括元素自身的集合,或那些所有不包含自己作为元素的集合的集合。他们在数学领域里工作,如果直观地看,这个领域包括的就是假设和公理,他们觉得自己的基础很坚实。这种事情很自然地落入了哲学家的领域。

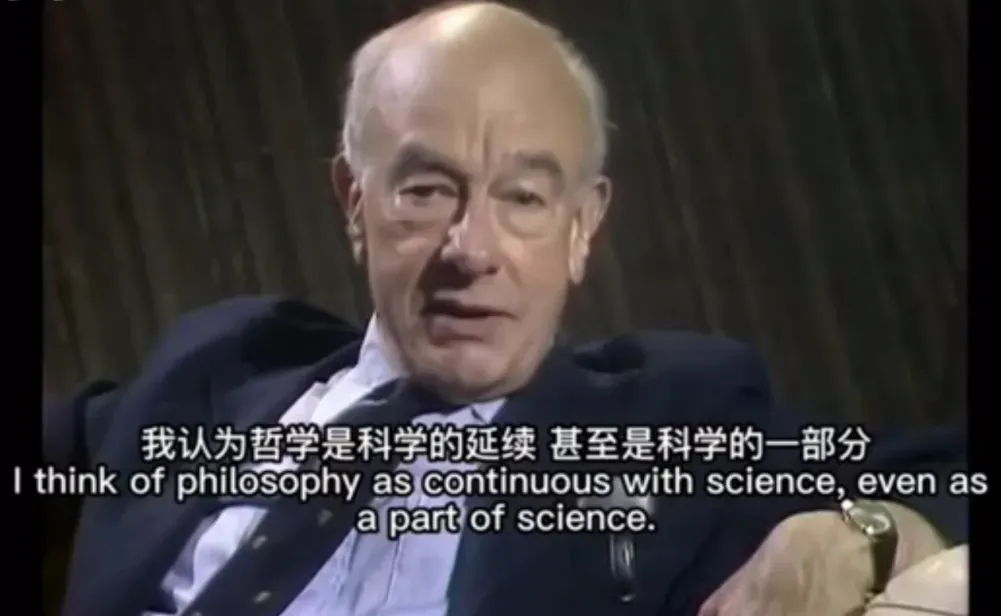

奎因在采访中

哈佛哲学评论:这种观点似乎把哲学的工作简化为仅仅与科学不严谨的末端有联系,这样说准确吗?

奎因:准确。我觉得“与不严谨的末端有联系”这个说法以浓缩的形式很好地表达了哲学的目的。

哈佛哲学评论:哲学家要具备多少科学知识才能胜任自己的工作?

奎因:哲学家应该对一门自然科学学科有很好的把握,至少要达到本科水平,这是很重要的。还有极其重要的一点是,要有确凿无疑地了解某些情况的经验,即使需要复杂的论证,而且要有明证做坚实的基础。适合此目的的理想学科是数学,尤其是数理逻辑。我总是感到,良好的现代逻辑课程不仅对于每一个哲学学位的候选人是必要的,而且对于其他任何领域的本科生也都是必要的,甚至对于文学学科的学生也是有价值的,尽管这种学科不要求那种逻辑的确定性。重要的是让学生明白学科之间的差别。

哈佛哲学评论:一阶逻辑在科学研究中,比如说在物理学中起什么作用?

奎因:就物理学而言,我没有看到起很大的作用。我认为,今天(以及几个世纪之前,也许在现代逻辑开始之前)的物理学家具有初等逻辑学的常识也就足够了。但对于系统地理解理论关系,现代逻辑就很重要;当进入到更具分析性的研究时,包括在数学的基础领域和哲学的综合性概念分析领域,逻辑学就是绝对必需的了。

现代逻辑给数学哲学带来的光明是最能说明问题的实例。哥德尔(Kurt Godel)的不完全性证明与大家、甚至是数学家认为理所当然的内容是相互矛盾的,这个内容是,数学真理由可论证性构成。人们认为,你可以不去发现证明,但如果事物为真,证明是能够被发现的,而且在内容和形式上都是一个纯数学的证明。但哥德尔却表明,这种情况是不可能的。

哈佛哲学评论:逻辑学在哲学中所起的作用,在20世纪20-30年代期间发生了怎样的变化?当时在逻辑学的基本作用方面,人们感到非常振奋。

奎因:我认为,逻辑学的基本作用没有改变。但在一些具体的方向上有所进步,最大的进步也许就是公理化集合论和无穷的更高级范畴,在证明理论上也有了巨大的进步,其中哥德尔的证明就是辉煌的例证。

02

行为与经验主义

哈佛哲学评论:你把自己的近著《真之追求》(Pursuit of Truth)冠之以这样一句格言:“拯救表面,你就拯救了一切”(Save the surface and you save all)。你的想法是,它的意义在于要给出哲学的解释,你的经验主义和行为主义对这个想法有什么样的影响?

奎因:伴随这句格言的是一句柏拉图的格言:“拯救现象。”我觉得特别有趣:柏拉图欣赏这种态度,但它本质上却是经验主义的陈述:我们正在努力做的事情是解释我们能够观察到的东西。如果我们不尊重自己的观察,不是坚持我们的观察而是修改我们的观察,使之合我们的理论,我们到达真理的努力就不会成功。

行为主义,据我所知,是一种主体间性的经验主义。它的态度是经验性的,但人们不能用胡塞尔和旧式认识论者的方式解决私人的和内省性的材料(introspective data)。当你把自己的感知当作自己的材料融会于你同行的材料,并且获得了共同点时,从主体间性的行为主义观点来看,你就获得了符合科学的数据。我觉得这并没有超越当代每一位科学家都自然而然地认可的那种情况。

哈佛哲学评论:把人的内省状态还原成使大众都能懂的常识性的词汇,即经验主义者的词汇,是否有丧失某些内容的危险。经验主义能否对我们的内心生活施以公正?

奎因:有两个因素是人们必须要区别开的,一个是构思假说,一个是为假说收集证据。所有未经训练的思想都可能是有价值的,因为它们是构思光辉思想的第一步,是非传统的、极具想象力的,一旦你开始通过实验认真考虑逻辑关系,这些思想就正是你所需要的了。

我认为这一过程并没有忽略自然的精神输入,只是意味着不要满足于它。丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)在一篇为内省辩护的文章中,很好地论述了这个话题,按照我的解读,这篇文章在这个话题上论述还是很多的。

丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett),美国哲学家、作家及认知科学家。其研究集中于科学哲学、生物学哲学,特别是与演化生物学及认知科学有关的课题。

哈佛哲学评论:在《真之追求》这本书中,你写道:“语言意义中没有什么东西会超出从可观察境况中的外显行为所能够发现的。”主体间科学概念的交流似乎是一种对“自然化认识论”这一课题重要的交流,翻译的不确定性妨碍这种交流吗?

奎因:我认为不妨碍。翻译的不确定性并不妨碍翻译:它允许好的和坏的翻译存在。它更多的是一个数据问题,有了这些数据就可以知道翻译的好坏。它为检验提供了一个外部的行为标准。

这里有这样一种情况:你有两本翻译手册都非常好,这样说的根据是,在与土著人的正常交流中,它们都通过了经验的检验,它们能使对话顺利、谈判成功,从而使你或者找到了前进的方向,或者用一些玻璃珠子换取了无价之宝,或者得到了你想得到的任何东西。这些就是对翻译手册的检验。

如果你有两本相互独立的手册,全都通过了这种检验,然后你尝试着使它们相互吻合。假设产生了这样的情况:如果你把这两本手册中的一本用于翻译某个文本,得到了完美流畅的译文,如果你使用另一本手册,也是如此;但如果你在翻译同一个文本时交替使用这两本手册,就会得出前后不一致的译文。这就是我所说的翻译的不确定性。我的猜想是,(这种情况)预料发生在我们进行理论对话的时候,但它不是那种进入科学交流时出现的情况;这两本翻译手册在经验的层面上是完全成功的。在这种情况下,规范的做法是:坚持使用同一个手册。

但翻译在科学中不是永远可行的。例如,今天的物理学家谈论中微子,并且说“中微子是一种缺乏静止质量的粒子”。这句话肯定不能翻译成英语,原因是没有“中微子”这个词的译文,连一个长的解释都没有,因为“中微子”根本没有被定义过。任何粒子,甚至包括电子,都从来没有在定义的严格的逻辑意义上被定义过,甚至连与罗素的单称描述定义相匹配的语境性定义都没有。没有任何单词或短语能够代替“中微子”或“电子”,不论就单词本身而言还是就语境而言都是如此。但这种情况不是障碍,人们使用这个词没有问题,甚至上面提到的土著人也能使用这个词,只要有确定的解释作为基础就行,是解释,不是翻译。

哈佛哲学评论:用你的观点解释主体间的交流是以能够很易观察到的事件为基的。但当我们在理论概念或哲学思想的层面对“手册”进行检验时,会发生什么情况呢?也许这些手册会发生矛盾,因此,他们不一定能使人们看到成功翻译的证据。如果在交流者中存在着完全不同的概念图式,这个问题就更尖锐。在这种情况下,我们怎么办呢?

奎因:我是这样看这个问题的:在理论上,两个不同的翻译者可以给同一群人提供不同的概念图式。我把这种情况视为丰富而不是贫乏。这有助于这样一个观点的提出:概念图式几乎完全是人的创造,然而却是为了符合中性的输入而进行的创造。理论比起中性的输入具有压倒性的强度和广度,你肯定预期中性输入是松散的,但正是它使我相信了不确定性这个论题。

我们想象有这样的情况:我们对土著人的形而上学有两个说明,二者并不十分相似。那么发现它们同等的忠实可靠就是一个可以引以为戒的经历。现在,有待进行交流的客观和科学的内容,通过我们对理论维度的正确认识,反而会更好地得到交流。

哈佛哲学评论:如果哲学家对这种状态感到恼怒,并且为这种形而上学的松散寻求形而上学的解释会有结果吗?

奎因:我认为不会。科学的不同之处就是要接受观察的检验。一切能够符合这种检验的都是可以接受的。正如卡尔·波普尔爵士(Sir Karl Popper)指出的那样,人们总是试图打破自己的理论,因此就设计出那种希望最小的实验,以便有可能把理论置于实验的检验之下。这种情况标志着负责任的科学与想象之间的区别,通过这一切,科学就保持着无可争议的地位。

03

边界的消弭

哈佛哲学评论:在摧毁20世纪30年代的逻辑实证主义方面,你的哲学起到了关键作用,你是否对往日的哲学乐观主义有怀旧之情?

奎因:我能理解那个思想的吸引人之处,但我也看到了其他些有希望取代它的东西:某些哲学圈的人们(丹尼特在这点上再次成为一个闪光的例证)倾向于抹杀,或者至少是模糊哲学与各门科学之间的界限。在这方面,西蒙·桑德斯(Simon Saunders)等人正力图抹杀物理学和哲学之间的界限,和他们在一起的还有阿布纳希莫尼(Abner Shimony)等人。这不仅是把物理学并入哲学界,而且也是把哲学并入物理学界,是一种联合。这些人举办了严肃的高级物理学研讨会。罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)在他的《皇帝的新脑》(The Emperor\'s New Mind)一书中希望,有人将提供一种新的力量,一种新的粒子,使我们对量子力学以及其他科学概念中的新发现有更直觉的理解,而哲学家对这些就像物理学家一样感兴趣,从而使在物理学方面训练有素的哲学家所做的补充也可以改善物理学本身的状况。

罗杰·彭罗斯(Roger Penrose),英国数学物理学家与牛津大学数学系名誉教授,诺贝尔物理学奖获得者。他在数学物理方面的工作拥有高度评价,特别是对广义相对论与宇宙学方面的贡献。

哈佛哲学评论:因此,这个范式不是哲学指导物理学,而是哲学和物理学的相互加强和相互消除障碍。

奎因:完全正确。此外,不仅是在物理学,这一努力也表现在丹尼特的研究工作中,包括他在塔夫茨(Tufts)举办的研讨会,参加者来自的领域有:神经学、计算机科学、语言学和心理学。哲学和这些领域的界限开始动摇和消失,这就预示了一个伟大的新时代。

哈佛哲学评论:那么,就哲学和科学的作用而言,我们是否正在接近一种新的乐观主义呢?人们是否感到可能会有一个正确的结局呢?

奎因:我不知道是否会有一个正确的结局,就连是否有结局我都没有把握,这是一个有趣的问题。进步当然会有,这一点是清楚的。在这种联合中,使我振奋的就是这种进步,不一定非得有一个结局。

哈佛哲学评论:你认为,最近20年来,最令人振奋的学术思想发展是什么?

奎因:就与哲学接近和紧密相关的学科而言,我想到的是胡贝尔和威塞尔(Hubel and Wiesel)在神经科学方面的研究工作,以及他们给出的关于视觉神经学的全新图景。它似乎不是视野在神经系统的某处被同形成像的问题,而是各种主导特征分别出现的问题,甚至在成像之前没有清晰地合成。所有这一切耗时仅百分之几秒。它给了我们一个新的研究视角。

回忆1974年,我想到的是埃德温·兰德(Edwin H.Land),他推动了视觉心理学的进步。他也是一次成像照相机的发明者,还发明了他自己的色觉论(theory of colorvision)。目前还无法猜测他们的下一步计划。

埃德温·兰德(Edwin H.Land),美国科学家和发明家,宝丽来公司创始人。他发明了廉价的偏振光滤光片、实用的机内即时摄影系统以及色彩视觉的视网膜理论等。

哈佛哲学评论:你似乎对认知科学领域中所做的工作特别尊重。你对以认知科学为特征的态度有什么感受?例如,机器是否能复制人类智能?

奎因:首先,我觉得用图灵机做人工智能的测试没有希望,因为决定人类行为的一切都是经过许多年形成的,要追溯到幼年时代,甚至要追溯我们曾处在世界上某个角落的遥远历史。智能似乎是一个程度问题,使我感到困扰的是这样一个事实:对于什么构成了“思维”,我没有一个理想的标准。当然,我们仅从结果看的话,计算机已经开始做了令人瞩目的思维工作。

但我还是怀疑机器是否能通过图灵测试。这才是一个区别思维与计算的强制性标准。我对建立严格标准不抱希望。

04

哲学的风格与方法

哈佛哲学评论:你的工作有这样一个特点:明确地关注着表达的风格。在哲学写作中,你在风格上有什么追求?

奎因:我肯定还没有为了拥有某种推理原则而充分地考虑风格。但有件情是我尽量避免的,这就是相互矛盾的语源学的意喻。

有些屡犯的错误使我感到很滑稽,其中有一个我第一次是在报纸上看到的,现在还屡屡见诸于印刷品,这就是“煽动紧张状态”(stirring up tensions,或直译为搅动起绷紧状态—译者),还有一个是“那时正处在大萧条的高潮(it was at the height of depression,译注:depression原意是压抑、低落,因此这句话有“低落的高潮”之嫌)。

还有一件事情我不喜欢,就是在制造新词时出现的语言异质性。我喜欢新词由同质性要素组成。例如,有一个数学家说过“hypernatural numbers”,不对!应该是“supernatural numbers” ,hyper是希腊词,而natural是拉丁词。这种现象很多。我希望科学家如果需要新的词汇,应该咨询那些做文字工作的、既懂拉丁文又懂希腊文的同事,他们有助于纠正错误。

从更普遍的意义上讲,我力求简洁和明确。我修改文字的方式常常是对文字进行润色和缩短。

哈佛哲学评论:你是在哪里获得你的修辞原则和技能的?

奎因:当我回首看我的第一部著作《一个逻辑系统》(A System of Logistic)以及那些年代的文章时,我觉得它们的风格更显得有些浮夸,我简直不能肯定那就是我的著作。我的风格从那时起有很大改善。这在很大程度上是一个实践问题。我也不知道我讨厌异质性是出于什么原因。

哈佛哲学评论:美国分析哲学的最大优点是,它往往追求透彻、清晰和简洁的风格,人们已经在你和尼尔森·古德曼(Nelson Goodman)的著作中具体地看到了,这反映出了与海德格尔等人的德国哲学散文完全不同的精神。你是否认为,是传统和价值决定了某种具体的风格?

纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman),美国哲学家,著名分析哲学家、逻辑学家、科学哲学家和美学家,现代唯名论、新实用主义的主要代表之一。

奎因:这是一个非常有趣的观点,我相信也许是这样。我和古德曼的文字肯定有某种亲密的关系。但当我想到卡尔纳普的德文有多么清晰和简洁时......

哈佛哲学评论:也许这不是民族的问题,而是分析传统和大陆传统的差别。

奎因:对,我觉得这才是问题的关键,是相同的趣味使数学和逻辑学具有优雅的风格,这与渴望清晰和简洁有关系。但我的那种隐含着的对语源学隐喻的兴趣则是一个独立的因素。它来自我对自然语言的兴趣,这个兴趣从前就有;是自然而然产生的。我在高中时,对语源学就感兴趣了。我记得我在图书馆借阅过关于语词起源的书。我现在仍然有这种要求;我想知道语词的起源,而且必须把它查出来。

哈佛哲学评论:在当代哲学家中,你最有兴趣对哪些人保持着关注?你认为谁的道路是正确的?

奎因:我觉得这些人一定要包括唐纳德·戴维森(Donald Davidson)。我不是在任何问题上都与他意见一致,但我们的追求基本相同,走的路也相同。我们的讨论也是非常有益的。

哈佛哲学评论:还有一个有趣的问题是,对戴维森哲学的解读是有争议的。理查德·罗蒂(Richard Rorty)把戴维森当作他自己类型的那种反讽者、那种相对主义的反表象论的榜样,你对罗蒂的这种态度有什么想法?

奎因:读了罗蒂的巨著《哲学与自然之镜》(Philosophy and the Mirror of Nature),我感到很惊讶,这本书有一种轰动效应。他说的内容对我的哲学观点非常有利,我感到惊讶是因为我以前不喜欢他的立场,它把我打败了,那种反科学的偏见在这本书里略有表现,而这种偏见在德里达和海德格尔等人那里则更为极端。

理查德·罗蒂(Richard Rorty),当代美国最有影响力的哲学家、思想家,美国新实用主义哲学的代表人物之一。

哈佛哲学评论:有一种说法是,这些“大陆”思想家认为科学探索不是思想学术的模式,从而把他们与分析哲学家区别开来了。另一方面,你本人的“自然化的认识论”反映的信念却是,科学理论为哲学的解释应该是提供了什么样的范式。你认为真正的哲学研究工作能否围绕着其他一些范式,如诗歌或纯文学进行?

奎因:在我看来,这种思维方式发挥作用,而且仍然保持在哲学领域之内的学科,就是诗和形象艺术的哲学。不论我们是否选择称呼它为哲学,有一个位置是给予以严格的艺术方式使用语言的,这就是用巫术唤起人的思想和视觉,它会帮助你想起你从前遗忘的一件艺术品。

我认为,用严格的科学文体是不能履行这种功能的。但另一方面,我看不到在科学的哲学(scientific philosophy)中有它的位置。

哈佛哲学评论:如果一个年轻的哲学专业的学生来征求你的建议,问你目前哲学中哪项任务最紧迫,你会提出什么样的建议?

奎因:使我感到很有前途的一个重要任务就是,在硬科学中选择一个有限的部分来研究,如牛顿力学,力争清晰地描绘出意义的逻辑关系,从它的基本原理一直到观测的各个检查点,也就是清晰的证据收集。这样做的优越性不仅对科学认识论有明示作用,而且也许可以提出捷径或简化的方法,或者表明理论的某部分不适用于它的目的,从而对科学做出贡献。这种方法如果能成功地运用于作为样板挑选出来的科学的某一部分,就可以推广到其他的个案中。如果成功,就可以使哲学与数学一道辅佐科学。

- 新加坡国立大学仇成伟教授:意...

- 托马斯·弗里德曼:中美关系究...

- 2023美国USNEWS最佳...

- 哈佛读博 残疾中国姑娘逆袭人...

- 2023年CSC与有关国际组...

- 美国国家侦察局(NRO):计...

- 剑桥大学设计出低成本、高能效...

- 美国晨光基金会2023年奖助...

- 哥伦比亚大学与百人会联合发布...

- 2023年中国毒情形势报告...

- 2023WRWU世界大学排名...

- 为什么中国基础研究难获诺贝尔...

- 四个中立国家倒戈,转向军援乌...

- 美国安顾问沙利文在布鲁金斯学...

- 2023年全球最佳医院排行榜...

- 密歇根州立大学博士生身穿自己...

- 让HIV无法进入细胞 麻省总...

- 《天体物理学杂志快报》:全分...

- 美国西来大学陈岳云教授:40...

- 伦敦大学学院教授唐军旺院士实...

- 德国马克斯·普朗克太阳系研究...

- 谷歌科学家Natasha J...

- 中国教育部、海南省《境外高等...

- ChatGPT助力科研:智能...

- 洛杉磯西來大学欢迎您!...

- 2023年5月美国移民排期进...

- 2023年(第十五届)苏州国...

- 直接读取人类思维的机器来了!...

- 2024年度日本政府(文部科...

- 我在印度生活8个月,摘下有色...

Scholars-Net is a 501(c)(3) non-profit organization. Check payable to CAPPA, P.O. Box 236, Barstow, CA 92312, or direct deposit to Cathay Bank, 9121 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. Account number: 0005479070